本屋の勝手口(番外篇)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「松本清張旧宅」を買う

昨年「九州は一つ」のスローガンのもと『九州特選市会』が、福岡市のお隣、大野城市の「まどかぴあ」で開催された。太宰府インター傍の会場まで、私も北九州市から気合を入れて参加しました。

東京から理事の方がいらっしゃる、とは聞いてましたが、旧知の畸人堂さんと、ポランさんが来訪。入札の間隙を縫って、お話ができました。嬉しかったなあ。

ところが何とポランさんは現在「古書月報」の編集人。私の生存確認ができたので、「早速原稿を書きなさい」というご下命があった、という次第。

確かに私、東京組合在籍中、中央線支部の機関誌係を担当してました。それは「新人の自己紹介を貰ってこい」とか、「ベテランに思い出を語って頂け」とかの指示を受け、支部の皆さんに執筆依頼をし玉稿を回収する、という役割だったのであります。

「歴代機関誌部長の話のコーナーでしょう?当時は七色文庫さんと石神井さんだったかなあ。小生は『月報』のあるべき姿とか方向性とか深く考えた事もないし...何せ支部の機関誌係にすぎませんし...」と逃げ腰のご返事をしたのですが、

「次号からのシリーズが『支部問題』という事で、いい橋渡しになるからグッドタイミング」という切り返し。ウーム。退路を塞がれまして、遠隔の地より、誌面を汚させて頂きます。

機関誌部の苦労は「支部員各位に書いて頂く」という一点なんでして、これ、「落語が好き」という方に、「じゃあ高座に上がって一席やって」とお願いするようなもの。本好きだからといって、全員書く側に回りたいと思っている訳では無いんであります。

「何でもいいですから、書いて下さい」は曖昧模糊としていて駄目。やはり、「これこれについて書いて頂きたい」と枠を設けないと難しい。

ところが、「支部市をどうすべきか」「理事選出をどうすべえか」「『日本の古本屋』に要望」...と、いざテーマが明確になると、これまた、いろいろ発言に"さしさわり"があっては...と尻込みしがちになる。皆さん実は意見が無いという事はないので、居酒屋では改革談義に花が咲いているはず。これを何とか『月報』誌上で結実させなくてはなりません。最近は支部の班会も機能していないようで、組合員の誰もが意見を発表でき民主的に集約できる場は『月報』しか無いのではないでしょうか。

ただ、私のように破廉恥で、人からどう思われても屁の河童、というような人間は、言われるままに何でも書き散らしてしまうのですが、普通は、商売上のしがらみもあり、慎重になるものです。それで

「色々問題は山積しているけれど、組合員の熱意と協力で難関を乗り越えていきましょう」

というような文章になってしまう。いえいえ、そのような書き方をされた方を非難しているんじゃ決して無くて、そういう書き方になりがちだ、という一般論を言いたかっただけで....と、すでにシドロモドロ...

何か書きますと、あの方を傷つけそう、この方から叱られそうと、その後言い訳も大変。これが文章に書くという事なんですね。「喋り」はその場で消えて「君子は豹変す」てな調子で、翌日意見変えちゃっても済むけれど、活字は残るから具合が悪い。

ツィッターのような、極々短い感話のようなものなら、今どなたでも書かれるようですが、数千字も書くとなると、起承転結とか、5W1H、正確な記憶や数字とか、ややこしい文法が頭をよぎる。

機関誌部当時、原稿依頼の際は「『月報』は内輪のもの、気軽に書かれたらいい」とお気持ちをほぐしたもの。齢を重ねた今なら、それプラス「読んで貰えるコツは"実感"です」と、助言させて頂ける。話の中に実感が無いと共感も、時に反感も得られない。

「実感」。例えば横道に逸れますが、去年の五月頃、私の遭遇した一生に一度の奇縁ならお読み頂けるでしょうか?

当地北九州は物価が安く、マンションや一戸建ての相場も東京では考えられない値段。200万の一軒家も数多くあるんです。但し山の上。『懸け造り』、というのでしょうか、崖に迫り出して建てられた家屋ですね。高齢者は皆逃げ出している老朽家屋。でも200万ポッキリ。

私、家を買う程の貯金も無いのに、物件巡りが愉しみのひとつになってまして、新聞のチラシを見ては、現地を見に行く。「何々町の何百万、ああ、あそこね。犬飼えるけどエレベーター無しで自主管理」なんて不動産屋より、詳しくなっている。そんな中、平坦地でスーパーも近く、50坪古屋付で1000万、という物件をめっけた。小倉の黒住町。昔この地には小倉炭鉱という良質の石炭の出る鉱山があったのだけれど、施設の痕跡も記憶も人々の中から消し去られつつある。その炭鉱住宅があったと思われる街「黒住町」。多分元は「黒炭」だろう。細長い商店街が住宅地の真ん中に連なって昔はさぞかし賑わったろうが、御多分にもれず今は数軒しか開いてない。隣の三郎丸という所に倉庫を借りてた時があり、土地勘はバッチリ、現地はすぐに分かった。ところが玄関前に看板が立てられいて、

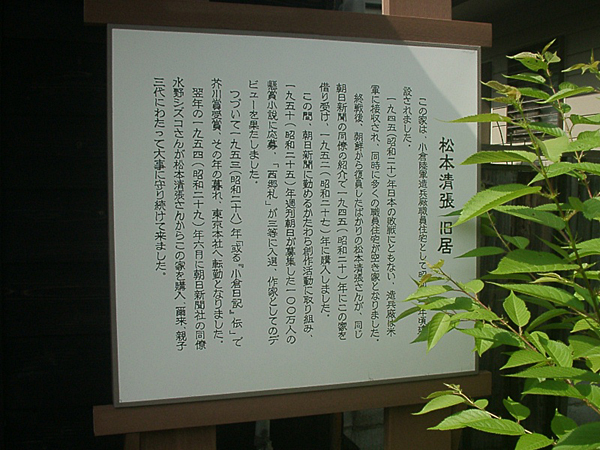

「松本清張旧宅」

えーっ。文化財売っちゃっていいの?

道路側には七坪程の倉庫も付いている。全国にユニークな古本屋は数あるが、文豪旧宅で営業しようという者はおるまい。よし借金をして、と早速算段し始めた。

やっぱ推理小説専門店にするしかないな。小倉城内の「松本清張記念館」にパンフレットを置いて貰い、シャトルバスを運行させて旧宅見学ツアーを始めるね。拝観料はまあ200円。一日50人で日銭が一万。横にミステリ専門店を開くと、清張の初版本なんぞが飛ぶように売れて、ローンの返済は、5年で住むな....などと夢はどんどん広がっていく。

松本清張は「或る『小倉日記』伝」で芥川賞を受賞、朝日新聞の東京本社に転勤する昭和28年まで、この家に住んでいたとの事。デビュー作『西郷札』もここで執筆されたという。当時、関門海峡まで石炭を運ぶ為に「小倉鉄道」というのが敷設されていて、清張は、直線距離で近いので、自宅からこの線路の上を歩いて、砂津の朝日新聞社西部本社まで通っていたといいます。(『半生の記』参照)

清張旧宅で古本屋、こりゃ面白いネタじゃ、と情報通のSさんに画像添付でメールした所、所有者の方と、清張氏の遺族の方、各方面の関係者の方々で、この建物をどうするか検討中らしい、と教えて頂いた。一瞬、夢、いや妄想はひろがったけれど、当事者にさしさわりがあっては...と断念。画像や記事をネット上にUPして話題にするのは控えました。

何へUPするって?

やっと本筋に戻りました。「北九州古書組合@WIKI」という組合のホームページに書こうとしてたんです。三年前、北九組合のHPを作ろう、という提案がされて、若手の「ちょびとドットコム」さんが開設したのが、【@WIKI】というスタイルのHP。これはHP管理人に記事や画像を提出して、更新して貰う、という方法ではなく、同人各自が許可された頁にパスワードを設定して入り、随時自由に書き換える事が出来る面白い構造になっている。ただ文法が[WIKI言語]で、HTMLではないので、老体は慣れるまで四苦八苦だった。

[加盟店の紹介][古書組合に加入するには][古書買取いたします][組合掲示板][古書検索(日本の古本屋)]それから、各店の頁。という構成になってます。またツィッターが呟かれた順にトップ頁右欄に表示される。早稲田の向井透史さんの元気一杯の書き込みもこの頁からも読めるんあります。当地では、檸檬さん、中野書店出身の藤井君、城田さんが頻繁にツィートしています。

掲示板は、今井書店さん達が楽しい会話を繰り広げてます。今井さんとは北九州の市場でお互いの東京時代の話で盛り上がります。出身の大雲堂さんで神峰書房の千葉さんや新井さんと同期だった、とお聞きしました。千葉さんは同郷で支部仲間だったし、新井さんとは、中央市で一緒。早稲田のスナックで「パターゴルフでボトルゲットしてパロパーロー」でした、と言ったら話が咬み合わない。ああ、今井さんは、新井書店の弟さんと同じ店ね。

【@WIKI】の話に戻します。HPはデータの多さより「更新」が大事、と肝に銘じてきましたが、自店のは現在は雨晒し状態。これじゃあいけん。北九のだけは、表紙だけでも季節ごとに替え、自店の頁に雑文を書いて、来訪者に古本と古本屋をもっと知って貰おうと若手に協力していく事にしました。

実はこれが自分にとってもいい刺激になりまして、出不精な私が当地の名所旧跡の写真を撮り続け、三年で主だった所は訪ね終えました。現地に自生している植物もついでに撮ってますと、「北九州の野生植物」という別立てのアルバムも視野に入ってきます。神社では必ず狛犬を撮影。逆立ちしたりチンチンしている狛犬も見つけたました。こちらはいずれ、「狛犬アラカルト」に。

コラムの方のテーマは「古書目録」。引っ越し魔の癖に捨てられず持ち続けてきた目録を紹介しよう。1990年頃、隆盛を極めた自家目録も今はネット販売に取って代わられたけれど、古本屋が「俺はこういう仕事をした」と自らに誇れるのは「古書目録」なのでは?

と「目録発行のススメ」を書き始めた次第。

出久根さんの「書宴」から始め、恐れ多くも「弘文荘目録」まで18回続けました。石神井さんの目録・下井草さんの「下井草通信」・古群洞さんの古書目録・龍生さんの「りゅうせい」・えびなさんの「書架」・小林書房さん、東陽堂さんの仏書目録・三軒茶屋の2階のマンガ屋さん、まんだらけさんのマンガ目録・金井書店さんの文庫サイズの目録。アカシヤさんの「古棋書案内」・南雲さんの「幕末明治文献目録」・日本書房さんの国文学目録・永福堂さんの「九十九里通信」・二の橋書店さんの「戦塵冊」...

最近彼岸に旅立たれた方で、上野文庫さん、芳林文庫さんの目録などなど。無断で書影を使わせて頂きました事、この場をお借りして深くお詫び申し上げます。

また本を出版された同業の方の著書も紹介してきました。北海道の須賀章雅さんの「貧乏暇あり」・えびなさんの「えびな書店店主の記」・直近では内堀さんの「古本の時間」などなど少しは売れ行きに貢献できたでしょうか...

「北九州古書組合@WIKI」皆様のご支持を得て、トップページは3万アクセス。私のコラム頁も1万2千の訪問を頂くに至りました。(カウンターは励みになります。)

年明けて、この18回のコラムに索引を付け足そうと思い立ちました。新人の頃<先輩方から、「索引の無い本は価値が低い」とよくご教示を受けてましたから。

実は『月報』の索引も作られてまして、平成五年「組合定款・規約・規程集」として発行されてます。その規約集の後半が「古書月報執筆者別総索引」。「あ」の二番目は、由縁堂、相川章太郎さんの項で、ゆかりさんとは随分外売でご一緒させて頂きましたが、出会った古書店主で一番温厚な方でした。若い時、歌舞伎の記者にならないか、と誘われたとの事で、月報の記事のタイトルも1955年の最初の記事が

「歌舞伎雑誌のこと」でした。「岡鬼太郎の落語本」という題名も見え、読んでみたくなります。

また虹書店の清水康雄氏の市場での事故の防ぎ方も月報誌上に提案された。(285号?)似た出品物は並べて置かないとか、経営員が現場で掴んだ具体的内容だったと記憶してます。特にその肝要は「入札札に出品番号を記入する」という点。各位には是非面倒がらず実践して欲しい。「札入れた、入れない」という事故が無くなります。 (注1)

執著者別以外にも、「組合史」「建設問題」「事業部」「各支部」「市会」「全連」「座談会」「祝賀」そして「追悼」といった分類の索引も。当時何気なく書かれたものでも、後世価値を持つ場合が多い。今誰もが当たり前に思っている事が先人の大変なご苦労の上にある、というのも『月報』を読めば確認できる。本部会館で、バックナンバーが閲覧できるようになっています。索引から逆引きして先達のコラムを読み返してみるのも、現在未来を考える際の参考にもなると思います。

私は紙に印刷され綴じられたものが、どうにも好きで『月報』は残していって頂きたいのですが、全国の各組合でも@WIKIのような随時書き換えが可能で、誰でも書き易く、気軽で速報性のある媒体の利用も検討されては?と思います。勿論全ページ世界に向けて公開、という事ではなく、頁によっては、組合員しか開けない頁も設ける事可能です。

最近新刊書店のデータベースで在庫の有無を調べると「絶版-電子版は有り」と表示される事が多くなりました。紙の本を扱う私共にとって未来には暗雲がたちこめています。色々と問題も山積しているけれど、

組合員の熱意と協力で難関を乗り越えていけば道は開けると確信しております。

※本文は東京古書組合の機関誌「月報」に投稿したものを一部書き直したものです。

※現在は「松本清張旧宅」すでに解体されて新築の家が建っています。

※杉田久女もこの近くに住んでいたらしい。

※"春雨の畠に灯流す二階かな"久女

吉屋信子、田辺聖子の他に、松本清張も「菊枕」で数奇な女流俳人を描いてます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【耄碌爺のもくろく噺】

以前のHP消えましたので、順次再録して参ります。今少しお待ち下さい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

草木堂書店トップページに戻る

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■