関連ネタ>地球中心説

コメンタリオルス(小論)はニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus')の彼の革命的な宇宙の太陽中心理論の初期バージョンの簡潔な概要である。[1] コペルニクスは理論をさらに長きにわたり発展させて、完成版の画期的な著作「De revolutionibus orbium coelestium(天体の回転について)」を1543年に出版した。

コペルニクスはコメンタリオルスをラテン語で1514年より少し前に書いて、友人たちや同僚たちに写本を回覧した。[2] したがって、コペルニクスの同時代人たちには知られるようになっていたが、生前に出版されることはなかった。1533年にJohann Albrecht Widmannstetterはローマでコペルニクスの理論を概説する一連の講義を行った。教皇呉面セス7世(Clement VII)と数名のカトリック枢機卿が講義を聞き、関心を持った。1536年11月1日に、Capua大司教Nikolaus von Schönbergが、前年に枢機卿だったときから、ローマからコペルニクスに手紙を書き、できるだけ早い時期に」彼の著作の写本を求めた。[3]

コペルニクスの死後しばらくの間は、コメンタリオルスの写本は回覧されていたが、[4] その後は、あいまいになり、19世紀後半に残存する写本が発見され出版されるまでは、その存在は間接的にしか知られていなかった。[5]

コメンタリオルスは8つのセクション(あるいは章)に分かれており、最初のセクション以外は簡潔な説明タイトルがついている。最初のセクションでは、惑星の見かけの運動を体系的に説明できることを示す、コペルニクスが提案する7つの仮説が述べられている。[6]

残りの7つのセクションは順に、De ordine orbium (天球の順序), De motibus qui circa solem apparent (太陽の見かけの動き), Quod aequalitas motum non ad aequinoctia sed ad stellas fixas referatur (均一運動は春分秋分ではなく、動かない恒星に対して計測する必要がある), De Luna (月), De tribus superioribus: Saturno, Jove et Marte (外惑星: 土星・木星・火星), De Venere (金星) and De Mercurio (水星)。[7]

このセクションでは、最外周から最内周の順に天球の順序が提示される。最外周の天球は固定された恒星であり、完全に静止している。それに続いて、土星、木星、火星、地球、金星、水星があり、これらは西から東に周回し、その速さは順に短くなる。土星は29〜30年、木星は11〜12年、火星は2〜3年、地球はちょうど1年、金星は8〜9か月[8]、水星は2〜2か月である。しかし、月の天球は地球を1か月に1回周回し、周転円のように太陽の周りを周回する。

このセクションは地球の3つの動きによって起きる、見かけの太陽の動きを説明している。1つめの動きは均一な公転であり、周期は1年であり、太陽から軌道半径の1/25だけずれた点を中心とする円軌道上の西から東へ移動である。

2つめの動きは、地球の中心を通り、軌道面に垂直な軸から23.5°傾いた軸の周りの、毎日の自転である。

3つめの動きは、軌道面に垂直な軸を中心とした地球の自転軸の歳差運動である。コペルニクスは、地球から軌道の中心への直線に対する歳差運動の速度を、西から東への方向に、1年よりわずかに小さいと規定した。恒星に対して、この歳差運動は非常に遅く、反対方向(東から西)にあり、春分点・秋分点の歳差運動の現象を説明している。

ここで、コペルニクスは、春分点・秋分点と天の極の運動が均一ではなく、結果として、それらを惑星運動の測定の基準フレームの定義に使用すべきでなく、惑星運動は恒星に対して測定した場合のみ正確に決定可能だと主張した。コペルニクスは恒星年の長さは常に、365日6時間10分であると判明したと主張した。[9]

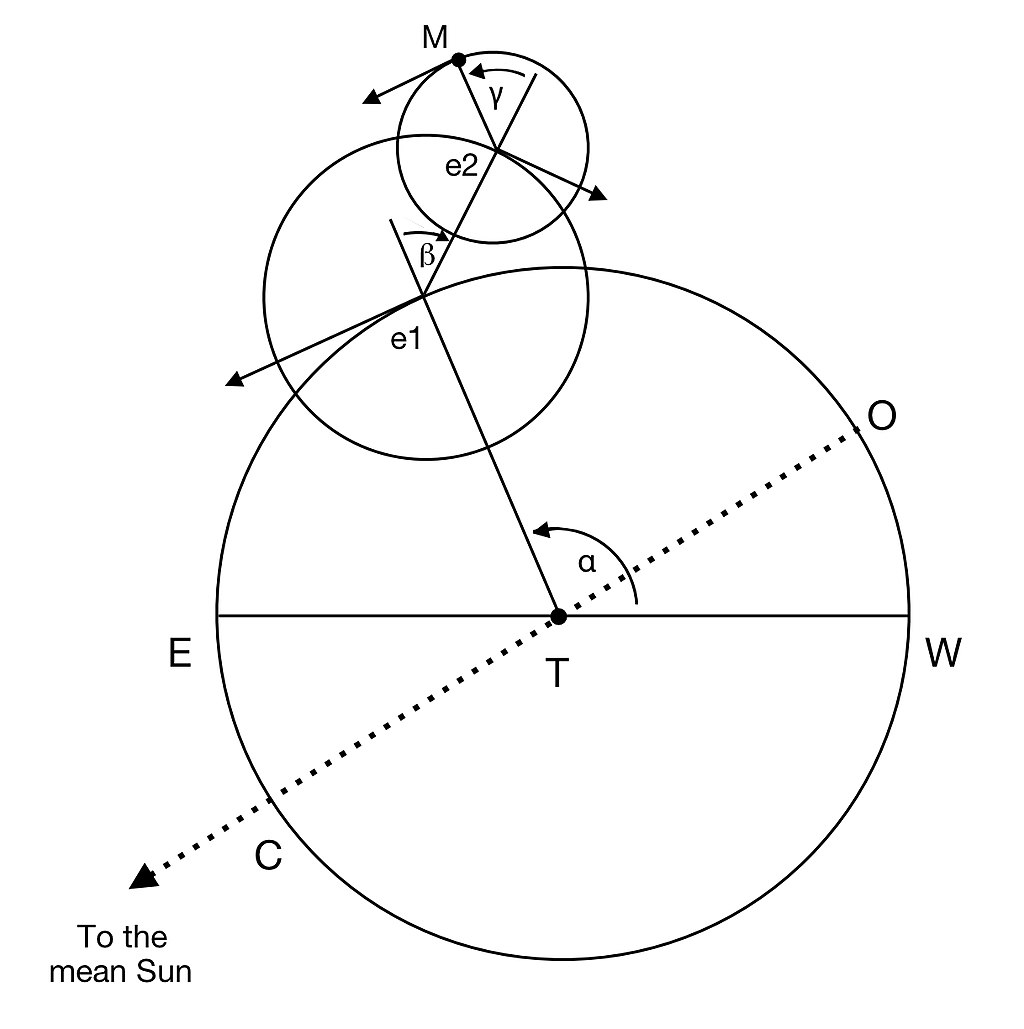

コペルニクスは、自らの体系で月が地球と共有する太陽を巡る毎年の公転など、5つの動きで、月の動きを説明する。地球を周回する軌道面は、地球の軌道面から5°傾いており、軌道面に垂直な軸のまわりに東から西に、恒星に対して18〜19年の周期で歳差運動している。残る3つの動きは、軌道面内にあり、右図に示してある。これらの1つめは、中心点(図中のe1)はが地球を中心とする別の円周(点Tで表される)の周りを均一に西から東に、周期が1交点月の、移動する2つの周転円のうち最初の大きい方である。[10] 2つめの小さいほうの周転円の中心(図中のe2)は、図の角度βの周期が1近点月で、最初の周転円の円周上を東から西に均一に移動する。[11]

図中に点Mで示される月自体は、角度γの周期が半朔望月で、2つめの周転円の円周上を西から東に均一に移動する。[12] コペルニクスは、点e1が地球と軌道の中心につなぐ線分上にあるときは常に(図の点線OTCで表され、ここでは点Tのみが月の軌道面にある)、月Mは 正確にe1とe2の中間にある。ただし、この線分が交点の線分WTE上にあるときで、これは19年に1回起きる。他の時には、月の軌道面上にないため、点e1は通過できない。一般的には、月がe1とe2の間にあるときはいつでも、月は太陽と合あるいは衝に近くなるが、これらのイベントは正確に同時ではない。

コペルニクスが小さな周転円、大きな周転円および、従円の相対的な長さの比率として取った比率は、4:19:180である。

コメンタリオルスでコペルニクスが提示した外惑星の動きの理論は、すべて同じ共通の構造を持っており、動きを完全に指定する多様なパラメータの値だけが異なっていた。それらの軌道は地球の軌道とは同じ平面上にはないが、その中心は共通しており、地球の軌道面に対してわずかに傾斜した平面にある。月の軌道面とは異なり、上位の惑星の軌道面は歳差運動しない。しかしながら、それらの地球の軌道面に対する軌道傾斜角は、火星は0°10′〜1°50′、木星は1°15′〜1°40′、土星は2°15′〜2°40′の範囲で振動している。コペルニクスは、これらの振動が 変化しないと仮定したノードの軌道線の周りで発生すると考えたが、彼がそれらをモデル化するために使用するメカニズムは、ノード線にも小さな振動を引き起す。ケプラーが後に指摘したように、惑星の軌道面の傾斜に振動を仮定する必要性は、コペルニクスがそれらの軌道面が地球の軌道の中心を通過するものとみなしたことによる人為的なものである。それらの軌道面が太陽を通過すると仮定していれば、これらの振動を導入する必要はなかった。[13]

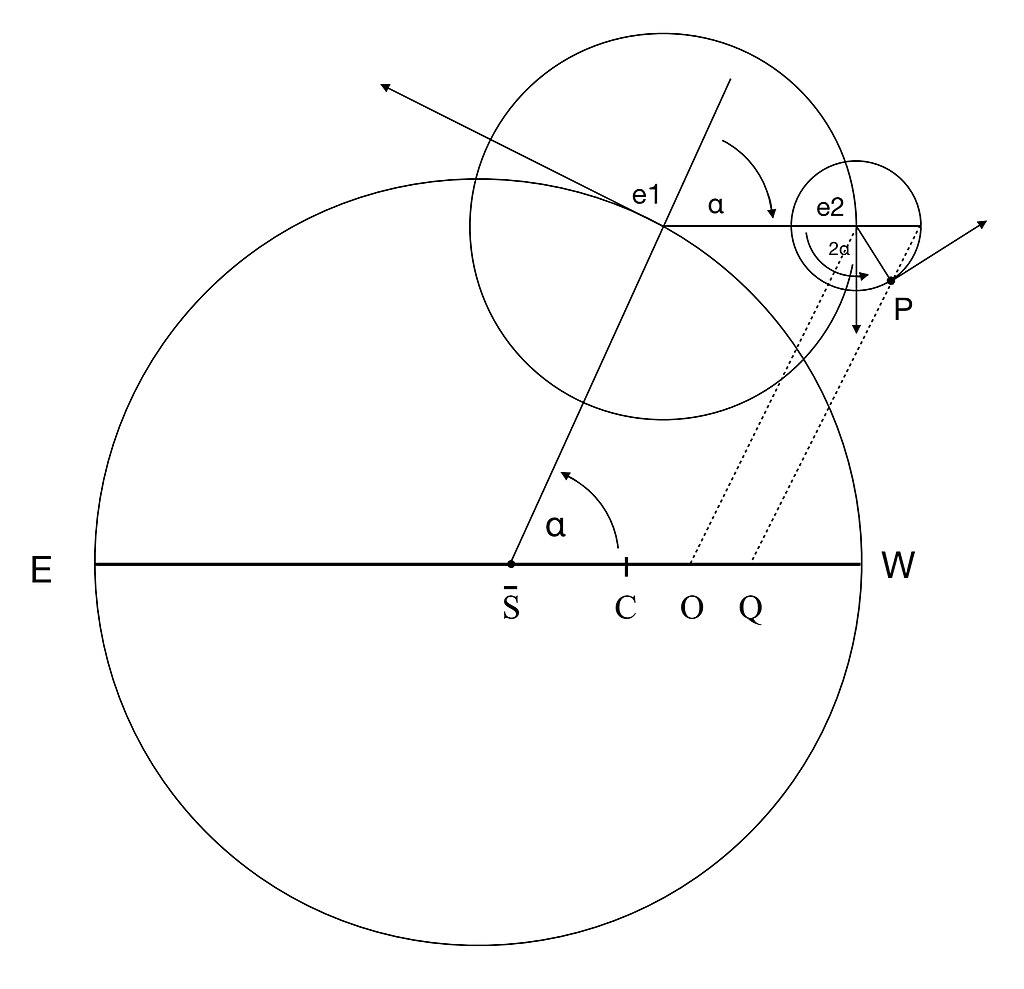

月の動きと同様に、右図に示す外惑星の動きは、従円と2つの周転円の組み合わせによって生成される。図の点e1で示す、2つの周転円のうち1つめの大き方の中心は、 図中の点Sで示す地球軌道の中心点を中心とする従円のまわりを、西から東に均一に、天球の順序に記載した恒星に対する周期で周回する。

図の点e2で示す、2つめの周転円の中心は、Sとe1を結ぶ線分に対して同じ周期で、最初の円周の周りを東から西に均一に周回する。回転します。結果として、e1とe2を結ぶ線分の方向は、恒星に対して固定され、惑星の遠日点と近日点を結ぶ線分EQに平行であり、点e2は、半径は従円の半径に等しく、図中のOで示す中心は1つめの周転円の半径だけ従円からずれたところにある、離心円を描く。晩年の著作「天体の回転について」で、コペルニクスは、従円と周転円の組み合わせではなく、この離心円を直接使っている。

図中のPで示す惑星自体は、1つめの周転円の半径の1/3の半径の、2つめの周転円の円周上を西から東へ均一に、Sをめぐるe1の2倍の速度ので、周回する。この仕掛けにより、クラウディオス・プトレマイオスの理論で、多くの批判を受けてきたエカントを排除できた。プトレマイオスのモデルの太陽中心バージョンでは、エカントは図中の点Qにあり、点Sから惑星の遠日点と近日点を結ぶ線分EWに沿って、、コペルニクスの最初の周転円の半径の1/3の距離だけ、ずれてる。惑星の従円の半径はコペルニクスの従円と同じで、中心はSとQの中点のCにある。惑星自体は、この従円と線分QPの交点にある。この点とPは、両者が近日点あるいは遠日点にいるとき、一致し、[15] その位置の違いは、両理論の精度の誤差と比べて無視できるほど小さい。

外惑星の従円の半径と、地球の半径の比は、コメンタリオルスによれば、火星は1 13/25, 木星は5 13/60, 土星は9 7/30である。従円の半径と大きい方の周転円の半径の比は、火星は6 138/167, 木星は12 553/606, 土星は11 859/1181である。[16]

コメンタリオルス(小論)はニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus')の彼の革命的な宇宙の太陽中心理論の初期バージョンの簡潔な概要である。[1] コペルニクスは理論をさらに長きにわたり発展させて、完成版の画期的な著作「De revolutionibus orbium coelestium(天体の回転について)」を1543年に出版した。

コペルニクスはコメンタリオルスをラテン語で1514年より少し前に書いて、友人たちや同僚たちに写本を回覧した。[2] したがって、コペルニクスの同時代人たちには知られるようになっていたが、生前に出版されることはなかった。1533年にJohann Albrecht Widmannstetterはローマでコペルニクスの理論を概説する一連の講義を行った。教皇呉面セス7世(Clement VII)と数名のカトリック枢機卿が講義を聞き、関心を持った。1536年11月1日に、Capua大司教Nikolaus von Schönbergが、前年に枢機卿だったときから、ローマからコペルニクスに手紙を書き、できるだけ早い時期に」彼の著作の写本を求めた。[3]

コペルニクスの死後しばらくの間は、コメンタリオルスの写本は回覧されていたが、[4] その後は、あいまいになり、19世紀後半に残存する写本が発見され出版されるまでは、その存在は間接的にしか知られていなかった。[5]

コメンタリオルスは8つのセクション(あるいは章)に分かれており、最初のセクション以外は簡潔な説明タイトルがついている。最初のセクションでは、惑星の見かけの運動を体系的に説明できることを示す、コペルニクスが提案する7つの仮説が述べられている。[6]

- 天体は唯一つの点のまわりを周回しているわけではない。

- 地球の中心は、地球を周回する月軌道である月の天球のの中心である。

- すべての天球は宇宙の中心に近くにある太陽のまわりを周回している。

- 地球と太陽の距離は、地球と太陽から恒星までの距離に比べて、無視できほど小さいので、恒星の年周視差は観測できない。

- 恒星は動かない。毎日の見かけの動きは、地球の自転によるものである。

- 地球は太陽を巡る天球上を移動することで、見かけの太陽の季節移動を引き起こす。地球の動きは1つ以上ある。

- 太陽をまわる地球の軌道運動は、見かけの惑星の逆行現象を引き起こす。

残りの7つのセクションは順に、De ordine orbium (天球の順序), De motibus qui circa solem apparent (太陽の見かけの動き), Quod aequalitas motum non ad aequinoctia sed ad stellas fixas referatur (均一運動は春分秋分ではなく、動かない恒星に対して計測する必要がある), De Luna (月), De tribus superioribus: Saturno, Jove et Marte (外惑星: 土星・木星・火星), De Venere (金星) and De Mercurio (水星)。[7]

このセクションでは、最外周から最内周の順に天球の順序が提示される。最外周の天球は固定された恒星であり、完全に静止している。それに続いて、土星、木星、火星、地球、金星、水星があり、これらは西から東に周回し、その速さは順に短くなる。土星は29〜30年、木星は11〜12年、火星は2〜3年、地球はちょうど1年、金星は8〜9か月[8]、水星は2〜2か月である。しかし、月の天球は地球を1か月に1回周回し、周転円のように太陽の周りを周回する。

このセクションは地球の3つの動きによって起きる、見かけの太陽の動きを説明している。1つめの動きは均一な公転であり、周期は1年であり、太陽から軌道半径の1/25だけずれた点を中心とする円軌道上の西から東へ移動である。

2つめの動きは、地球の中心を通り、軌道面に垂直な軸から23.5°傾いた軸の周りの、毎日の自転である。

3つめの動きは、軌道面に垂直な軸を中心とした地球の自転軸の歳差運動である。コペルニクスは、地球から軌道の中心への直線に対する歳差運動の速度を、西から東への方向に、1年よりわずかに小さいと規定した。恒星に対して、この歳差運動は非常に遅く、反対方向(東から西)にあり、春分点・秋分点の歳差運動の現象を説明している。

ここで、コペルニクスは、春分点・秋分点と天の極の運動が均一ではなく、結果として、それらを惑星運動の測定の基準フレームの定義に使用すべきでなく、惑星運動は恒星に対して測定した場合のみ正確に決定可能だと主張した。コペルニクスは恒星年の長さは常に、365日6時間10分であると判明したと主張した。[9]

コペルニクスは、自らの体系で月が地球と共有する太陽を巡る毎年の公転など、5つの動きで、月の動きを説明する。地球を周回する軌道面は、地球の軌道面から5°傾いており、軌道面に垂直な軸のまわりに東から西に、恒星に対して18〜19年の周期で歳差運動している。残る3つの動きは、軌道面内にあり、右図に示してある。これらの1つめは、中心点(図中のe1)はが地球を中心とする別の円周(点Tで表される)の周りを均一に西から東に、周期が1交点月の、移動する2つの周転円のうち最初の大きい方である。[10] 2つめの小さいほうの周転円の中心(図中のe2)は、図の角度βの周期が1近点月で、最初の周転円の円周上を東から西に均一に移動する。[11]

図中に点Mで示される月自体は、角度γの周期が半朔望月で、2つめの周転円の円周上を西から東に均一に移動する。[12] コペルニクスは、点e1が地球と軌道の中心につなぐ線分上にあるときは常に(図の点線OTCで表され、ここでは点Tのみが月の軌道面にある)、月Mは 正確にe1とe2の中間にある。ただし、この線分が交点の線分WTE上にあるときで、これは19年に1回起きる。他の時には、月の軌道面上にないため、点e1は通過できない。一般的には、月がe1とe2の間にあるときはいつでも、月は太陽と合あるいは衝に近くなるが、これらのイベントは正確に同時ではない。

コペルニクスが小さな周転円、大きな周転円および、従円の相対的な長さの比率として取った比率は、4:19:180である。

|

| コメンタリオルスにコペルニクスが描いた月軌道の図 |

コメンタリオルスでコペルニクスが提示した外惑星の動きの理論は、すべて同じ共通の構造を持っており、動きを完全に指定する多様なパラメータの値だけが異なっていた。それらの軌道は地球の軌道とは同じ平面上にはないが、その中心は共通しており、地球の軌道面に対してわずかに傾斜した平面にある。月の軌道面とは異なり、上位の惑星の軌道面は歳差運動しない。しかしながら、それらの地球の軌道面に対する軌道傾斜角は、火星は0°10′〜1°50′、木星は1°15′〜1°40′、土星は2°15′〜2°40′の範囲で振動している。コペルニクスは、これらの振動が 変化しないと仮定したノードの軌道線の周りで発生すると考えたが、彼がそれらをモデル化するために使用するメカニズムは、ノード線にも小さな振動を引き起す。ケプラーが後に指摘したように、惑星の軌道面の傾斜に振動を仮定する必要性は、コペルニクスがそれらの軌道面が地球の軌道の中心を通過するものとみなしたことによる人為的なものである。それらの軌道面が太陽を通過すると仮定していれば、これらの振動を導入する必要はなかった。[13]

月の動きと同様に、右図に示す外惑星の動きは、従円と2つの周転円の組み合わせによって生成される。図の点e1で示す、2つの周転円のうち1つめの大き方の中心は、 図中の点Sで示す地球軌道の中心点を中心とする従円のまわりを、西から東に均一に、天球の順序に記載した恒星に対する周期で周回する。

図の点e2で示す、2つめの周転円の中心は、Sとe1を結ぶ線分に対して同じ周期で、最初の円周の周りを東から西に均一に周回する。回転します。結果として、e1とe2を結ぶ線分の方向は、恒星に対して固定され、惑星の遠日点と近日点を結ぶ線分EQに平行であり、点e2は、半径は従円の半径に等しく、図中のOで示す中心は1つめの周転円の半径だけ従円からずれたところにある、離心円を描く。晩年の著作「天体の回転について」で、コペルニクスは、従円と周転円の組み合わせではなく、この離心円を直接使っている。

図中のPで示す惑星自体は、1つめの周転円の半径の1/3の半径の、2つめの周転円の円周上を西から東へ均一に、Sをめぐるe1の2倍の速度ので、周回する。この仕掛けにより、クラウディオス・プトレマイオスの理論で、多くの批判を受けてきたエカントを排除できた。プトレマイオスのモデルの太陽中心バージョンでは、エカントは図中の点Qにあり、点Sから惑星の遠日点と近日点を結ぶ線分EWに沿って、、コペルニクスの最初の周転円の半径の1/3の距離だけ、ずれてる。惑星の従円の半径はコペルニクスの従円と同じで、中心はSとQの中点のCにある。惑星自体は、この従円と線分QPの交点にある。この点とPは、両者が近日点あるいは遠日点にいるとき、一致し、[15] その位置の違いは、両理論の精度の誤差と比べて無視できるほど小さい。

外惑星の従円の半径と、地球の半径の比は、コメンタリオルスによれば、火星は1 13/25, 木星は5 13/60, 土星は9 7/30である。従円の半径と大きい方の周転円の半径の比は、火星は6 138/167, 木星は12 553/606, 土星は11 859/1181である。[16]

|

| コメンタリオルスにコペルニクスが描いた外惑星軌道の図 |

- Koyré (1973, pp.18–28); Swerdlow (1973, pp.423–4); Copernicus (1992, pp.20, 208–52); Rosen (2004, pp.6–7, 57–90).

- A reference to the "Commentariolus" is contained in a library catalogue, dated May 1st, 1514, of a 16th-century historian, Matthew of Miechow, so it must have begun circulating before that date (Koyré, 1973, p.85; Gingerich, 2004, p.32).

- Schönberg, Nicholas, Letter to Nicolaus Copernicus, translated by Edward Rosen.

- Tycho Brahe obtained a copy in 1575, and subsequently presented copies to students and colleagues as tokens of his esteem (Dreyer, 1890, p.83; Thoren, 1990, pp.98–99)

- According to Rosen (2004, pp. 6–7), a manuscript copy of the "Commentariolus" was discovered in Vienna and published in 1878. It was said by Koyré (1973, p. 76) that a very poor copy was published in the 1854 Warsaw edition of De revolutionibus. This seems to be a mistake.

- Goddu (2010, pp.243-6).

- The English translations of the section titles are Rosen's (2004, pp.57–65)

- Copernicus does not specify which type of month he is referring to. His period for Venus would be correct if he were referring to tropical or sidereal months. Venus's period is, however, less than 8 synodic months

- A value that lies within one minute of what it is now.

- The period referred to here is the time between two successive passages of the epicycle's centre through its ascending node (represented in the diagram by the point W), or two successive passages through its descending node (represented in the diagram by the point E). Copernicus does not always distinguish which periods and which types of month he is referring to, but these can be inferred from our knowledge of the actual motion of the moon.

- Swerdlow (1973, pp.456–7).

- Swerdlow (1973, pp.456–7).

- Swerdlow (1973, p.486).

- That is, a circle whose centre is offset from what would be regarded as the natural centre of the planet's orbit—in this case, the centre of the Earth's orbit.

- At all other times it will lie strictly between Q and P.

- Copernicus does not give these ratios directly, but expresses the radii of the planets' deferents and epicycles in terms of a unit of length which is 1⁄25th of the radius of the Earth's orbit.

- Copernicus, Nicolaus (1992), Czartoryski, Pawel (ed.), The manuscripts of Nicholas Copernicus' minor works; facsimiles, Krakow: Polish Academy of Sciences, ISBN 83-01-10562-3

- Dreyer, John Louis Emil (1890). Tycho Brahe; a picture of scientific life and work in the sixteenth century. Edinburgh: Adam and Charles Black.

- Gingerich, Owen (2004). The Book Nobody Read. London: William Heinemann. ISBN 0-434-01315-3.

- Goddu, André (2010). Copernicus and the Aristotelian tradition. Leiden, Netherlands: Brill. ISBN 978-90-04-18107-6.

- Koyré, Alexandre (1973). The Astronomical Revolution: Copernicus – Kepler – Borelli. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0-8014-0504-1.

- Rosen, Edward (translator) (2004) [1939]. Three Copernican Treatises: The Commentariolus of Copernicus; The Letter against Werner; The Narratio Prima of Rheticus (Second Edition, Revised ed.). New York, NY: Dover Publications, Inc.

- Swerdlow, Noel M. (December 1973), "The derivation and first draft of Copernicus's planetary theory

- A translation of the Commentariolus with commentary.", Proceedings of the American Philosophical Society, 117 (6): 423–512

- Thoren, Victor E. (1990). The Lord of Uraniborg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-35158-8.

コメントをかく