オーキソイドを考察する上で、オーキソイドが示すことをよく語りうる物語があるので、そこから始めたい。ボルへスの朋友であるアドルフォ・ビオイ・カサーレスの「モレルの発明」である。偶然に心当たったにすぎないが、この物語は、私がオーキソイドで考えようとしたロボットとは何か?についてとてもよく示していると思う。

物語では無人島らしき島が背景となる。そこで政治犯罪で亡命して孤島で隠れ暮らす主人公がいる。穏やかな日常である。そして、噂に聞いたことを書き留めている。しかし、人のいないはずの島に突然バカンスを楽しむ気がかりな男女の16人の一群が現れる。日夜ダンスパーティに明け暮れる。彼らに発見されることを怖れ、身をひそめながら男女の観察を続ける亡命者は、遠巻きに彼らを観察する。やがてフォスティーヌと呼ばれる美しい女に恋い焦がれるようになり、自らの存在を示そうとする。しかし、女はまったくの無関心を続ける。逃亡者はそのため、まったくの独身的な状況を強いられる。

ここで、この島自体がが、私の思う2つの「ロボット」の機能を有するということを指摘したい。2つのロボット?そう、外在性ロボットと内在性ロボットである。島は互いに切り離された上部と下部に分かれている。すなわち、上部(高地)が内在性(主体系)と考えてよく、下部(低地)が外在性(環境系、庭園、潜在的農地)とできるだろう。俗にいう、アトムなどのアンドロイドは内在性(主体系)と言っていい。島と2つのロボット?不可思議な印象を受けると思うが、さらに続ける。

逃亡者は低地で活動している。そこは大潮に洗われる汀地では押し寄せる波に溺れそうになり、、沼地の泥に沈みかけ、植物や爬虫類や奇妙な虫やらがうようよして、蚊の襲来に悩まされ、病気が蔓延している。島の樹木は重症で、硬くなったり、腐って、ベタベタしている。ようやく見つけた食料は腐敗している。「この島には表面から内部を侵してゆく謎の病気がある。爪や髪が抜け、皮膚や角膜が壊死し、1,2週間のあいだに死に到る。」「目が見えなくなる。触角も用をなさなくなる。皮膚はむけ落ちてしまう。すべての感覚はあいまいで苦痛に満ちたものになる。感覚を避けるように努力しなければならない。鏡やついたての前に立つとひげがなく、頭髪も爪も無い。」逃亡者の思考を占領しているのは、永遠の生の問題である。身体内部の生である意識は、身体の表面の一部が存続することなしに、死後も残るのだろうか?どうすれば、この表面の崩壊を防ぎえるのか?逃亡者の表面の感覚はどんどん退化あるいは、崩壊、分離して、存在がロボットのようになってゆく。内面の崩壊に到る前になんらかの手をうたないといけないと思う。そして、逃亡者は低地に機械を発見した。水車のようなものである。

一方、フォスティーヌと仲間たちは高地に住んでいる。彼らにはすばらしい住居があって、島主のモレルから「博物館」と名づけられている。これはとても大きな施設で3階からなり、部屋が15、丸い塔は1つ、廊下が2。1階には図書館付のホール、食堂、そして床下に大きな水槽がある客間、そして緑の小さな部屋がある。外には礼拝堂、プールがある。博物館には電気設備が完備しているが、機械らしい機械はない。目に見えない蓄音機から流れ出る古い流行歌。一見、使い物にならないようなプールがフォスティーヌと仲間たちの浮かれ騒ぎの場となって活気を帯びる。逃亡者は彼らから見つからないように、彼らの会話の断片を聞き取って記録する。男女の落ち着き払った行動は、逃亡者にとってのこの島の住みにくさや奇妙な構造とはどうにも相容れない。逃亡者の最初の恐怖は彼らに見つかって、再度、投獄されることである。だが、誰一人として彼にかまおうとする人間はいない。集団から一人離れてジプシー風の行動をとっているフォスティーヌに恋して、近づこうとしても、確かに生きてるのに違いはないのだが、彼に関心を示そうとしないのである。逃亡者は彼らの存在を信じる。しかし、なぜ、はなぜ「私」に無関心でいつづけるのか」「男女はなぜ同じ会話を繰り返すのか」「この島にはなぜ太陽や月が2つあるのか」。だが、それらの亡霊たちの方が彼の存在を信じておらず、逃亡者は自分が殺人か狂気に追いやられそうな恐怖を抱く。

結局、逃亡者は信念の危機は自分の中にあることに気づく。「実際に自分が生きている状況と、自分が頭の中でそう思う状況とは異なっているようだ」

この高地と低地の間の中腹にはどうも秘密の機械が隠されているようである。それは高地に示された3つの掲示でわかる。1つは、逃亡者の状況が、つまり永久に独身者であることが示される、あとの2つの内、1つはホールにある本である。そこには膨大な数の、ひどくふぞろいな蔵書が手当たりしだいに収められていた。小説、詩、戯曲しかない。例外は小さな本一冊だけ、ベリドール著『建築工事−ペルシャ式水車』パリ 1937年発行。窓際に置かれた、緑色の大理石製の張出し机の上にあった本だが、いまは、逃亡者のよれよれのズボンのポケットをかさばらせている。これを持ち出したのは、ベリドールという名が妙に気にかかったからだが、また、ペルシャ式水車の章を読めば、低地にある水車のことが何かわかるのではないか、と思ったからでもある。逃亡者は、件の裁判のために中断していた研究をこの島の孤独のなかで再開したいと思って、参考資料をあちこちの書棚にさがしたのである。もう一つの掲示は水槽の上に位置する客間で、モレルが友人たち相手に行う講演のためのメモのようなものである。それにはモレルの発明について書かれている。モレルが自分の発明品を語り、それにより、完全映像装置が明らかになる。モレルはこの島の中でだれも知らない間にいろいろなものを撮影し記録していた。

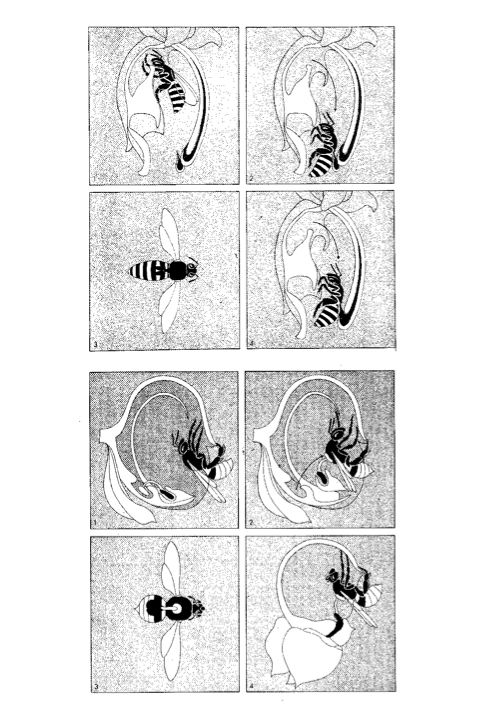

とうとう逃亡者は島の活動全体が潮汐エネルギーによって営まれていることを知る。大潮が低地に流れ込むときに、大きなエネルギーが生まれ、水車が回りだす。実はこれは単純に水車ではなく、島の地下に埋まる鉄管へと繋がる水力タービンである。そして、島の高地と低地の間に地下工場が隠されている。逃亡者はそこに3種の装置を発見する。

彼らの姿を捉える装置、それを保存する装置、そしてそれを投射する装置である。それらは完全映像装置である。この完全映像装置は、視覚、聴覚、触覚、熱など、すべての感覚を記録するものである。したがって、このモレルの完全映像装置は人間や事物の完全な複製が再現できるのである。意識というものがわれわれの感覚の総体でしかないならば、ある個人の感覚的な総体を再現するこれらのイメージは魂を獲得するであろう。それらの投射に立ち会う見物人がこの個人を実在と感じるばかりでなく、このように撮影された登場人物たちもまた、投射が行われている間、互いに意識を持って生きているという、感覚を経験することになるのである。こうして島の高地にある博物館は、まさしくロボットのように永遠に生きつづける完全映画なのである。逃亡者は結局、拉致の無い思考を積み重ねて、無限ループに落ち込み、永遠だが不毛な悲劇的な結末に到るのである。つまり、逃亡者は自分が完全映像になろうとする。

これは、まさしくロボットを観念することと同義である。ただ、おもしろいのはアンドロイド型ではなく、完全映像装置つまりは幻影ロボットであることであろう。別にアンドロイド型でなくともよい。ロボットを観念すること、これが、ロボット・ミームというタームであると私としては解釈したい。

そして、さらに、それが低地の外部の装置によって支えられている。すなわち、アンドロイド型も完全映像装置も同様なもので外在性のロボットすなわち、潮汐の動力装置に依存している。島は健康に悪いと考えられていた。島にはペストが蔓延化しており、結局、博物館も遺棄された、と考えられていた。博物館内部の客間の大水槽には死んで腐った何百もの魚があふれ、モレルの講演が始まるとすべては人工の幻影に覆い隠されるのである。

そして逃亡者は思う。不死性なるものがわれわれの手から失われてゆくのは、死への抵抗手段にいかなる進歩も見られなかったからである。死への抵抗ということになると、一番はじめに頭に浮かぶ考え、肉体全体を生きたまま取っておきたいという初歩的な考えに、われわれは依然として固執している。意識にかかわるものだけの保存を求めれば、それでいいのではなかろうか。

「不死性なるものがわれわれの手から失われてゆくのは、死への抵抗手段にいかなる進歩も見られなかったからである。死への抵抗ということになると、一番はじめに頭に浮かぶ考え、肉体全体を生きたまま取っておきたいという初歩的な考えに、われわれは依然として固執している」

ロボット(自己意識のない)と人間がいて、そのロボットが意味ありげな行動や会話をしたとして、そのロボットは人間にとって、「他者」となりえるか。意思疎通があって、交わりがあるか?

外在性ロボット-皮膚、内在性ロボット-自我、そして「モレルの発明」について

ディディエ・アンジューは自己愛的人格の例証として、やはりモレルの発明の寓意を挙げている。ディディエ・アンジューは皮膚-自我として思考総体を捉える。この思考総体としての皮膚-自我の多様性において、モレルの発明という作品やロボットの観念あるいは農業的人工生態系という思考も認めうるのではないだろうか?ディディエ・アンジューによれば、心的なあらゆる活動は、生物学的な機能に基礎を置いている。ここでは、「皮膚−自我」もその基礎は、皮膚のさまざまな機能にある。 知覚表面としての脳と皮膚、外皮と内核の嵌合構造である。原腸胚の段階において、胚は一方の極から「陥入」することによって袋状の形態をとり、外胚葉と内胚葉の二つの胚葉に分かれる。これはほとんどすべての生物に見られる現象である。あらゆる動植物の皮膜は、例外を除き内膜と外膜の二層からなっている。胚に話を戻そう。この外胚葉から皮膚(感覚器官を含む)と脳とが同時に形成されるのである。頭蓋によって保護された知覚表面である脳は、最表層部の肥厚と硬化によって保護された知覚表面である皮膚およびその感覚器官とつねに関わりを持っている。脳と皮膚はどちらも表面なのである。内部表面(全体としての身体を考えた場合)である大脳皮質は、外部表面である皮膚の媒介により外部世界と接触を持つ。さらにこれら二つの表層は各々少なくとも二層からなっている。より外側にある保護層と、その下もしくは内部に通じる孔の中で情報を収集し、さまざまな交換を行う層とである。神経組織モデルに従えば、思考というものは、核の分離、並置および結合としてではなく、表面と表面の間の関わり合いとして現われて来る。そしてその際表面同士の間では、…一種の嵌合構造が成立している。すなわち各々が他に対してある時は外皮の、ある時は内核の立場を取るのである。 生理学では陥入という言葉を用いるが、これは適切にもつぎのようなことを想起させる。すなわち膣は特別な器官ではなく、唇、肛門、鼻孔、瞼などと同様、刺激保護の役割を果たす硬い防護層を持たない皮膚の襞であり、そこでは粘膜が敏感で、感覚や性的興奮に刺激されやすく、それらは同じく敏感な表面である勃起したペニスの亀頭との接触によって頂点に達するという点である。愛を単なる二つの皮膚の接触──つねに期待された快楽にゆきつくとは限らない──に還元して考えるのでなければ、だれもがよく知っている事実がある。愛とは、ある一人の人間に最も深い精神的接触と最良の皮膚接触とを同時にもたらすというパラドックス的な存在なのである。このように、人間の思考の基礎となる皮膚、大脳皮質、性的結合の三者は、表面というもののとる三形態、すなわち包み込む外被、かぶさる覆い、へこんだ襞に対応する。すべての細胞は細胞膜に取り囲まれている。植物細胞はさらに交換のための小孔のあいた繊維質の膜を持っている。この膜は細胞膜といっしょになって細胞、ひいては植物の体にある程度の堅固さを与える(たとえばクルミは堅い殻と中身を包む薄い皮を持つ)。一方動物の細胞は柔らかく、他の物体に触れると容易に変形する。こうして動物には可動性が確保されるのである。生存に必要な生化学的交換が実現されるのはこの細胞膜を通じてである。 最近の研究により、この膜が二重構造になっていることが確証された(この事実はフロイトの「不思議なメモ帳に関する覚書」[1925]における直観に通じるものがある。その中で彼は「自我」を包む二重の外皮を、一つは刺激保護、もう一つは書き込みをする表面として語っている。)。電子顕微鏡を通して見ると、二つの層ははっきりと分かれていて、その間にはおそらくすきまがありそうである。キノコには、二分するのが困難な外皮を持つものと、二重の外皮が明確なものの二種類がある。実際に観察可能な他の構造例としては、タマネギの皮における互いにはまりこんだ膜の重なり合いが挙げられる。「皮膚−自我」の確立は、自己愛的な外被の必要性に答えると共に、心的装置に確実で永続する基礎的な充足感を供給する。これに伴って心的装置は、対象へのサディズム的なリビドー的備給に力を傾けることができる。心的「自我」はそれらの対象物との同一化によって自己を強化し、身体的「自我」は前性器期、そして後には性器期の歓びを味わうことができるのである。 「皮膚−自我」という概念で私が示そうとするのは、発達の初期段階にある子供が、身体表面の経験に基づいて、自分自身を心的な内容を含む「自我」として表現するのに用いる形象である。これは、心的「自我」が作用的な面では身体的「自我」と異なるが、形象的な面ではまだそれと混同されている時期に対応する。

その早熟な自我によってパスカルは、思考が空虚[真空]すなわち容器のえぐりとられた部分を包みこむということを経験したように思われる。そして、身体内にあるものを喪失するという原初的な不安に対して、内部の対象ではなく、水という外部の対象にこの不安を投影する恐怖症を通じて、すでに一歳の時から、自己防衛することができたのである。不安にとっての恐怖の対象は、思考にとっての恐怖に抗する対象、研究対象となり、知ることによって制御される対象となる。一六四六年から父の死ぬ五一年、すなわち二三歳から二八歳まで、ブレーズ・パスカルは、『液体』の平衡の研究に専念するのである。こうして乳幼児期の母子関係にまで遡行して確かめられたパスカルの知的活動の源泉は、視覚的なものであるよりは広義の触覚的なもの(「身体から流れ出るもの」すなわち液状、固体状、ガス状という物質の三状態に対応するもの)である。

漏出する内部の身体・容器としての身体─母の親密な呼びかけ・音の被膜の形成

幼児期の精神構造の変容に関して、たとえばラカンによる「鏡像段階」という視覚像を強調した概念に対比すれば、アンジューの思考の特徴はいっそう明らかになろう…。すなわち、視覚に対する、触覚あるいは聴覚、「分断された身体」に対する、「流れ漏出する内部の身体」、随意的に活動する四肢としての身体に対する、容器としての身体。それは母からの分離とエディプス期の重視に対する、母との接触の界面の強調と、前エディプス期の重視ということもできる。

また少々飛躍すれば、歯の成長そして固体を噛み砕き分断するという世界接触と、液体を吸引し飲み込むという世界接触の、ふたつの様態の対比ともいえよう。それは歯の成長と咽喉の構造の発達による、分節された言語の獲得と、それ以前の喃語と五感の感覚メディアによる、とりわけ母との交流との対比でもある。それはまた、分節化された言葉で表現された「父の名」による召喚と、分節化以前の母による固有の親密な呼びかけ、そして音の被膜の形成との対比ともいえるかも知れない。

凹み、胚胎、受容性─可視化された空虚の対極にある不可視の充溢

そこでは、著者自身の要約にしたがえば、「女性の身体は、その性と産出力を〈内部〉に隠しているのであり、この〈内部〉は今日の科学的な知識に照らして見てさえ、不可視なものの秘蹟と結びつけられている」ことが問いなおされている。「生理的、心理的な内部性がこの本の軸をなしている。〈凹み〉、胚胎、受容性という観念こそ、女性が他者ともつ関係のありかただけでなく、女性の無意識の働きをも規定するのである」。だとすれば。アンジューがパスカルに託して述べる「可視化された空虚[真空]」の対極として、母体における「不可視の充溢」が置かれることになる。新たな生命が胚胎すべき〈凹み〉という規定は、内実を失って空虚になる危険を孕む身体を包むべき「皮膚−自我」に照明を当てる、もうひとつの視点を提供するものであろう。