金刀比羅宮ことひらぐう

<歴史>

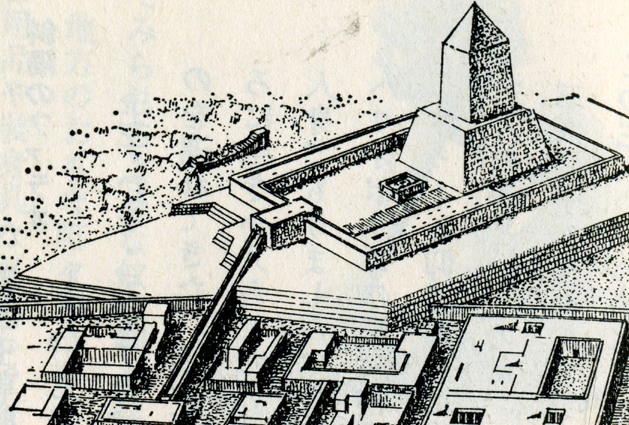

讃岐のこんぴらさんの名で親しまれている金刀比羅宮(ことひらぐう) は、琴平山(象頭山)の中腹に鎮まります。

「玉藻集(たまもしゅう)」(小西可春編・延宝5年<1677年>)や、「讃州府志(さんしゅうふし)」 (菊池武賢編・延享2年<1745年>)などには、それぞれ「この山の鎮座已(すで)に三千年に向(ちか)づく」とあります。

初め、大物主神を祀(まつ)り、往古は琴平神社と称しました。

中古、本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)の影響を受け、金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)と改称し、永万元年(1165)に相殿に崇徳天皇を合祀する。

その後、明治元年(1868)に神仏混淆(しんぶつこんこう)が廃止されて元の神社に復(かえ)り、同年7月に宮号を仰せられて、金刀比羅宮と改称し、現在に至っています。

<祭神>

金刀比羅宮には主たる祭神の大物主神(おおものぬしのかみ)とともに、相殿(あいどの)に崇徳(すとく)天皇が祀られています。大物主神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)の弟、建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)の子、大国主神の和魂神(にぎみたまのかみ)で農業殖産、漁業航海、医薬、技芸など広汎な神徳を持つ神様として、全国の人々の厚い信仰を集めています。

古伝によれば、大物主神は、瀬戸内海の海水が深く湾入し、潮が常に山麓を洗う、湾奥に横たわる良き碇泊所であったこの琴平山に行宮を営まれ、表日本経営の本拠地と定めて、中国、四国、九州の統治をされたといわれています。

その行宮跡に大神を奉斎したと伝えられています。

鬱蒼とした樹林に囲まれた琴平山の各所には、今も往古の遺跡と思われる場所があり、境内のそこかしこに大神様のご偉業が偲ばれます。また、前述の謂われもあり、今もなお“海の神様”として広く親しまれています。

崇徳天皇は御名を顕仁と申し上げA第75の代天皇でしたが、永治元年(1141)には故あって譲位され、保元(ほうげん)の乱に際し、讃岐国松山に遷られました。

その後9年間の寂しい生涯に、当宮を深く崇敬され、長寛元年(1163)には親しくこの山に参籠なされたといわれています。

今もその旧蹟である「御所の尾」と称される地が残っています。

長寛2年(1164)、崩御なされるや、翌永万元年(1165)7月、当宮との深い由縁をもって相殿に合わせ祀られました。

近世以来、神威益々著しく、江戸時代中頃の桃園天皇の御字(みよ)宝暦3年(1753)12月、当宮を勅願所とすることが仰せ出され、同10年5月、日本一社の綸旨を賜わり、明治初年に至るまで、毎年春秋の2回、禁中より御撫物(おなでもの)が当宮別当に下賜されて宝祚悠久(ほうそゆうきゅう)を祈願していました。

このように歴朝皇室の尊崇すこぶる篤く、また、諸国の大名武将から一般庶民に至るまで広く信仰され、神徳はいよいよ昂揚(こうよう)しています。

<歴史>

讃岐のこんぴらさんの名で親しまれている金刀比羅宮(ことひらぐう) は、琴平山(象頭山)の中腹に鎮まります。

「玉藻集(たまもしゅう)」(小西可春編・延宝5年<1677年>)や、「讃州府志(さんしゅうふし)」 (菊池武賢編・延享2年<1745年>)などには、それぞれ「この山の鎮座已(すで)に三千年に向(ちか)づく」とあります。

初め、大物主神を祀(まつ)り、往古は琴平神社と称しました。

中古、本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)の影響を受け、金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)と改称し、永万元年(1165)に相殿に崇徳天皇を合祀する。

その後、明治元年(1868)に神仏混淆(しんぶつこんこう)が廃止されて元の神社に復(かえ)り、同年7月に宮号を仰せられて、金刀比羅宮と改称し、現在に至っています。

<祭神>

金刀比羅宮には主たる祭神の大物主神(おおものぬしのかみ)とともに、相殿(あいどの)に崇徳(すとく)天皇が祀られています。大物主神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)の弟、建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)の子、大国主神の和魂神(にぎみたまのかみ)で農業殖産、漁業航海、医薬、技芸など広汎な神徳を持つ神様として、全国の人々の厚い信仰を集めています。

全国にある「こんぴらさん」の総本宮

古伝によれば、大物主神は、瀬戸内海の海水が深く湾入し、潮が常に山麓を洗う、湾奥に横たわる良き碇泊所であったこの琴平山に行宮を営まれ、表日本経営の本拠地と定めて、中国、四国、九州の統治をされたといわれています。

その行宮跡に大神を奉斎したと伝えられています。

鬱蒼とした樹林に囲まれた琴平山の各所には、今も往古の遺跡と思われる場所があり、境内のそこかしこに大神様のご偉業が偲ばれます。また、前述の謂われもあり、今もなお“海の神様”として広く親しまれています。

崇徳天皇は御名を顕仁と申し上げA第75の代天皇でしたが、永治元年(1141)には故あって譲位され、保元(ほうげん)の乱に際し、讃岐国松山に遷られました。

その後9年間の寂しい生涯に、当宮を深く崇敬され、長寛元年(1163)には親しくこの山に参籠なされたといわれています。

今もその旧蹟である「御所の尾」と称される地が残っています。

長寛2年(1164)、崩御なされるや、翌永万元年(1165)7月、当宮との深い由縁をもって相殿に合わせ祀られました。

近世以来、神威益々著しく、江戸時代中頃の桃園天皇の御字(みよ)宝暦3年(1753)12月、当宮を勅願所とすることが仰せ出され、同10年5月、日本一社の綸旨を賜わり、明治初年に至るまで、毎年春秋の2回、禁中より御撫物(おなでもの)が当宮別当に下賜されて宝祚悠久(ほうそゆうきゅう)を祈願していました。

このように歴朝皇室の尊崇すこぶる篤く、また、諸国の大名武将から一般庶民に至るまで広く信仰され、神徳はいよいよ昂揚(こうよう)しています。