太秦「うずまさ」の語源!?!http://home10.highway.ne.jp/ikko/Japanese/3_J.html

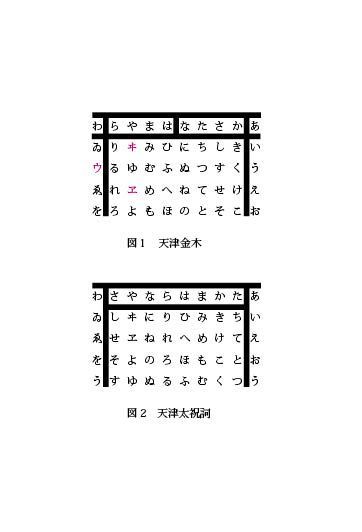

秦酒公は絹、綾を織り出して献上し、天皇より「禹豆麻佐」(うつまさ)、「禹都万佐」(うつまさ)の姓を賜った。あるいは「禹豆母利麻佐」(うつもりまさ)。これらは、どちらの表記も見えるので併記した。 さて、「禹」という文字は二匹の蛇が絡まった象形文字で、蛇の交合の姿態を表現している。(ちょうど二つあみのポニーテイルように絡み合う)「禹」は虫の字が2つ組み合わせて作られている。虫は蛇の象形文字であるが、もともとすべての生き物の元祖である意味を含んでいた。そこで、虫が部首として蛇以外にも広く使われる。「かえる」「みみず」「はまぐり」「ひる」「が」「はち」「とかげ」「いなご」「かに」「あり」「かいこ」などなど。 「蠢く」などは春に蛇が二匹なにやら活動している様で「うごめく」と読む。蜿(えん)は「えんえんと続く」といった用例に使われるが、へびがくねくねとうねり行く様をいう。 「禹」を蚕(カイコ)と読むには苦しい。が、文字の象徴はどうしてもはずすわけにはいかない。 秦の女性たちが織りだす絹、綾の生地がうずのデザインで、あたかもへびの交合の姿態を思わせた。それが蛇紋様で、そこでウツマーシャ(「禹の麻紗」)と言われたのだろう。ツは単なる助詞として見ることができる。当時、薄くて優れて肌触りがよく、しかも、非常に好まれた生地で、「うず」のような紋様であったのだろう。あるいは、新しい糸の紡ぎかたがへびのようだたのかもしれない。麻紗はマーシャが中国語音。「まさ」に五音変化した。「シャ」(Xa)が「サ」になるは凡例。また、「うず」の音は「渦」で「カタ」(銅鐸のうずまきをカタといった)ともつながる。渦巻紋は蛇をモチーフにしたもの。それが現在の太秦(うずまさ)の地名のもととなった。ウズマサとは現代でいえばエルメスのようなブランド名だったかもしれない。!