○中・近世になって排斥された摩多羅神

この摩多羅神、仏教の護法神として、大黒天と習合し災厄を払う福神として今日に至っている。しかし、後で紹介することになるが、摩多羅神は、どういうわけか荒神あるという影を持っている。摩多羅神という器は、その不明性のゆえか、摩怛哩神と習合し、疫神となっている。一八世紀になって、天台宗では宗論の結果、摩多羅神そのものを邪教として排除してしまった。このために、摩多羅神の彫像やマンダラはことごとく焼却され、遺品はごくわずかになってしまった。 こうした経過が、ますます摩多羅神を神秘的な神にしたのだろう。

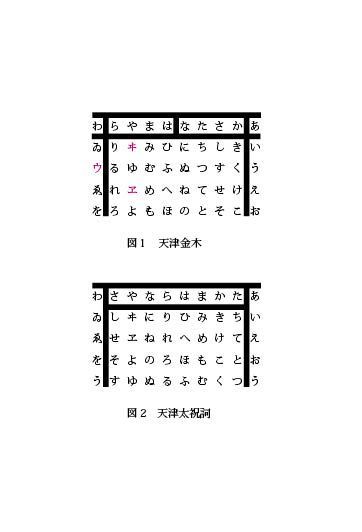

「これは、末の愚かな輩(やから)が作りだしたものだろう。その神像は、頭に唐製(からせい)の”かしらつつみ”をかぶり、和様の狩の衣を着て、左手に鼓をもち、右手でこれを打っている。左右に童子がいて、風折烏帽子(かざおりえぼし)をかぶり、右の手に笹の葉をもち、左の手に茗荷(みょうが)をもって、舞い踊っている。中央の摩多羅神の両脇にも、竹と茗荷がある。頂上には雲気があり、その中に北斗七星が書かれている。是を摩多羅神の曼荼羅と伝っているという。これは皆、日本の風俗で、一笑するに堪えない。」

以上は、天明二年に台僧、空華(くうげ)が書いたという「空華談叢」(1782)。ここでは、ずいぶんと摩多羅神をくさしている。さて、その摩多羅神の曼荼羅(下の図版)を見てみよう。これを見ると、確かに、鎌倉時代あたりの質の悪い創作であるように見える。この図版には、笑顔で鼓を打つ摩多羅神と、その下方、左右で舞う二童子が描かれている。絵師がよくなかったのだろう。描かれた図版の摩多羅神は、なぜか唯の貴族のおっさんが笑っているように見える。しかし、童子の舞を見て笑い興じているという風情は、なぜ摩多羅神につきまとうのだろうか。

輪王寺蔵)

しかし、台僧、空華(くうげ)が、採るにたらないと述べたように、而して、近世では由緒不明の摩多羅神はすっかり”異神”扱いされて、惨めに没落してしまった。この摩多羅神曼荼羅の図版の中尊は鼓を打ちながら歌舞を見て楽しむ摩多羅神といった構図で描かれている。鼓という楽器は、明らかに「舞楽」を意識している。これは、申楽の祖、秦河勝を擬していることになるだろう。摩多羅神は、秦ノ河勝、その人の図版なっているのである。摩多羅神は、秦河勝に変貌していたのだ。単純明快である。摩多羅神という容器には、大避大明神であり、秦河勝、その人が擬人化されていた。京都では、「あれは、秦河勝だよ」と伝う人は少なくない。

この摩多羅神、仏教の護法神として、大黒天と習合し災厄を払う福神として今日に至っている。しかし、後で紹介することになるが、摩多羅神は、どういうわけか荒神あるという影を持っている。摩多羅神という器は、その不明性のゆえか、摩怛哩神と習合し、疫神となっている。一八世紀になって、天台宗では宗論の結果、摩多羅神そのものを邪教として排除してしまった。このために、摩多羅神の彫像やマンダラはことごとく焼却され、遺品はごくわずかになってしまった。 こうした経過が、ますます摩多羅神を神秘的な神にしたのだろう。

「これは、末の愚かな輩(やから)が作りだしたものだろう。その神像は、頭に唐製(からせい)の”かしらつつみ”をかぶり、和様の狩の衣を着て、左手に鼓をもち、右手でこれを打っている。左右に童子がいて、風折烏帽子(かざおりえぼし)をかぶり、右の手に笹の葉をもち、左の手に茗荷(みょうが)をもって、舞い踊っている。中央の摩多羅神の両脇にも、竹と茗荷がある。頂上には雲気があり、その中に北斗七星が書かれている。是を摩多羅神の曼荼羅と伝っているという。これは皆、日本の風俗で、一笑するに堪えない。」

以上は、天明二年に台僧、空華(くうげ)が書いたという「空華談叢」(1782)。ここでは、ずいぶんと摩多羅神をくさしている。さて、その摩多羅神の曼荼羅(下の図版)を見てみよう。これを見ると、確かに、鎌倉時代あたりの質の悪い創作であるように見える。この図版には、笑顔で鼓を打つ摩多羅神と、その下方、左右で舞う二童子が描かれている。絵師がよくなかったのだろう。描かれた図版の摩多羅神は、なぜか唯の貴族のおっさんが笑っているように見える。しかし、童子の舞を見て笑い興じているという風情は、なぜ摩多羅神につきまとうのだろうか。

輪王寺蔵)

しかし、台僧、空華(くうげ)が、採るにたらないと述べたように、而して、近世では由緒不明の摩多羅神はすっかり”異神”扱いされて、惨めに没落してしまった。この摩多羅神曼荼羅の図版の中尊は鼓を打ちながら歌舞を見て楽しむ摩多羅神といった構図で描かれている。鼓という楽器は、明らかに「舞楽」を意識している。これは、申楽の祖、秦河勝を擬していることになるだろう。摩多羅神は、秦ノ河勝、その人の図版なっているのである。摩多羅神は、秦河勝に変貌していたのだ。単純明快である。摩多羅神という容器には、大避大明神であり、秦河勝、その人が擬人化されていた。京都では、「あれは、秦河勝だよ」と伝う人は少なくない。