仲哀天皇(ちゅうあいてんのう、生年不詳 - 仲哀天皇9年2月6日(200年3月8日))は、第14代の天皇(在位:仲哀天皇元年(192年)1月11日 - 仲哀天皇9年(200年)年2月6日)。

『古事記』には、帯中日子(たらしなかつひこ)天皇とある。

『日本書紀』には、足仲彦(たらしなかつひこ)天皇とある。

『日本書紀』、『古事記』に事跡が見えるが、その史実性には疑いが持たれる。

叔父の成務天皇に嗣子が無く、成務天皇48年(178年)3月1日立太子。13年の皇太子期間を経て、仲哀天皇元年(192年)1月11日即位。日本書紀によれば、九州の熊襲討伐に向かうが、勝利を収めることができないまま病没したという。古事記に「凡そ帯中日津子天皇の御年、五十二歳(いそぢまりふたとせ)。壬戌の年の六月十一日に崩りましき」。日本書紀にも52歳とするが、これから逆算すると、天皇は父日本武尊の薨後36年目に生まれたこととなり、矛盾。

系譜

日本武尊の第二子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)。

皇居

事績

記紀によれば、熊襲討伐のため神功皇后とともに筑紫に赴いた仲哀天皇は、神懸りした神功皇后から西海の宝の国(朝鮮半島諸国のこと)を授けるという神託を受ける。しかし仲哀天皇はこれを信じず、神の怒りに触れ急死してしまう。その後再び神託が下される。こんどは神功皇后の胎中の子(後の応神天皇)にそれを授けるとの内容であった。神功皇后は神託に従いみごもったまま朝鮮半島を攻め、国王を服従させるにいたったという。これを俗に神功皇后三韓征伐という。

仲哀天皇架空説

歴史学者のあいだでは、仲哀天皇は、最も実在性の低い天皇にあげられている。その最も大きな根拠は、実在性のほとんど無い父(日本武尊)と妻(神功皇后)をもっている人物であるため、とされている。日本武尊の話は複数の大和地方の英雄の事跡を小碓命(おうすのみこと)一人にあてがって、一大英雄伝説に仕立て上げた物であり、神功皇后の話は白村江の戦いから、持統天皇による文武天皇擁立までの経緯をもとに神話として記紀に挿入された物である、としている。そしてこれらの架空の人物群とそれにまつわる物語とを史実として正当化するために、仲哀天皇が架空に作り上げられ記紀に挿入された、とするのが仲哀天皇架空説である。

[編集]

陵墓

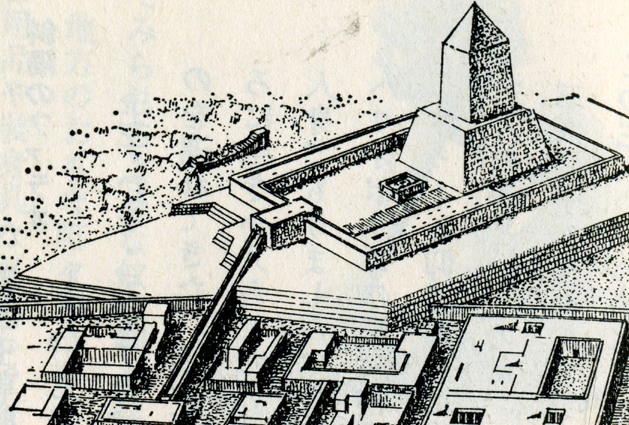

岡ミサンザイ古墳

拡大

岡ミサンザイ古墳

恵我長野西陵(えがのながののにしのみささぎ)に葬られた。日本書紀に「河内国長野陵」、古事記には「御陵は河内の恵賀(えが)の長江にあり」とする。同陵は大阪府藤井寺市の岡ミサンザイ古墳(前方後円墳)に比定される。幅50m以上の周濠が巡らされているが、中世に城砦として利用されていたため、部分的に改変されている。

『古事記』には、帯中日子(たらしなかつひこ)天皇とある。

『日本書紀』には、足仲彦(たらしなかつひこ)天皇とある。

『日本書紀』、『古事記』に事跡が見えるが、その史実性には疑いが持たれる。

叔父の成務天皇に嗣子が無く、成務天皇48年(178年)3月1日立太子。13年の皇太子期間を経て、仲哀天皇元年(192年)1月11日即位。日本書紀によれば、九州の熊襲討伐に向かうが、勝利を収めることができないまま病没したという。古事記に「凡そ帯中日津子天皇の御年、五十二歳(いそぢまりふたとせ)。壬戌の年の六月十一日に崩りましき」。日本書紀にも52歳とするが、これから逆算すると、天皇は父日本武尊の薨後36年目に生まれたこととなり、矛盾。

系譜

日本武尊の第二子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)。

* 皇后:気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと、神功皇后。息長宿禰王の女) o 誉田別命(ほむたわけのみこと、応神天皇) * 妃:大中姫命(おおなかつひめのみこと。彦人大兄の女) o 麛坂皇子(かごさかのみこ、香坂王) o 忍熊皇子(おしくまのみこ) * 妃:弟媛(おとひめ。来熊田造の祖・大酒主の女) o 誉屋別皇子(ほむやわけのみこ、古事記では神功皇后所生)

皇居

* 穴門豊浦宮(あなとのとゆらのみや、山口県下関市長府宮の内町の忌宮神社が伝承地) * 筑紫橿日宮(つくしのかしいのみや、福岡県福岡市東区香椎の香椎宮が伝承地)

事績

記紀によれば、熊襲討伐のため神功皇后とともに筑紫に赴いた仲哀天皇は、神懸りした神功皇后から西海の宝の国(朝鮮半島諸国のこと)を授けるという神託を受ける。しかし仲哀天皇はこれを信じず、神の怒りに触れ急死してしまう。その後再び神託が下される。こんどは神功皇后の胎中の子(後の応神天皇)にそれを授けるとの内容であった。神功皇后は神託に従いみごもったまま朝鮮半島を攻め、国王を服従させるにいたったという。これを俗に神功皇后三韓征伐という。

* 「この御世に、淡道(あわじ)の屯家(みやけ)を定めたまひき。」(『古事記』) * 元年二月の条に「即月に、淡路屯倉を定む。」(『日本書紀』)

屯倉は、朝廷直轄の農業経営地あるいは直轄領。王権の強化にも繋がった。

仲哀天皇架空説

歴史学者のあいだでは、仲哀天皇は、最も実在性の低い天皇にあげられている。その最も大きな根拠は、実在性のほとんど無い父(日本武尊)と妻(神功皇后)をもっている人物であるため、とされている。日本武尊の話は複数の大和地方の英雄の事跡を小碓命(おうすのみこと)一人にあてがって、一大英雄伝説に仕立て上げた物であり、神功皇后の話は白村江の戦いから、持統天皇による文武天皇擁立までの経緯をもとに神話として記紀に挿入された物である、としている。そしてこれらの架空の人物群とそれにまつわる物語とを史実として正当化するために、仲哀天皇が架空に作り上げられ記紀に挿入された、とするのが仲哀天皇架空説である。

[編集]

陵墓

岡ミサンザイ古墳

拡大

岡ミサンザイ古墳

恵我長野西陵(えがのながののにしのみささぎ)に葬られた。日本書紀に「河内国長野陵」、古事記には「御陵は河内の恵賀(えが)の長江にあり」とする。同陵は大阪府藤井寺市の岡ミサンザイ古墳(前方後円墳)に比定される。幅50m以上の周濠が巡らされているが、中世に城砦として利用されていたため、部分的に改変されている。

* 墳丘全長 - 242m o 前方部 - 幅182m、高さ16.0m o 後円部 - 径148m、高さ19.5m、円頂部標高53.5m * 所在地 - 大阪府藤井寺市藤井寺4丁目(古市古墳群)