摩多羅(マタラ)とは、摩(マ)と多羅(タラ)とに分けてみよう。すると、見えてくることがある。摩はマー(Ma)、多羅はターラー(Tara)。

ラテン語のTER−MINUSは境界、制限、終局、限界などの意味があり、ローマ神話ではテルミヌスの神の語源となった。また、TARAはサンスクリット語のSTRIに由来しており、「まき散らす、拡大する、拡散する」などの意味があり、英語ではSTARになった。星とターラは切ることが難しいのである。

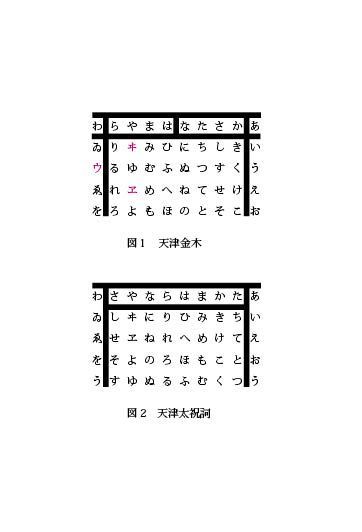

○摩多羅神の語源は、ヘブル語でオシラー女神か マ(Ma)はインド・ヨーロッパ諸語で母親を意味する基本的音節で、Ma・Maは母親の乳房をないし、母親を意味している。アイヌ語では女性を意味する語音である。シュメールのアッカドの太女神はママ、マミ、マミトゥという。*ヘブル語のばあい、「MA」は、液体=Mと、誕生=Aの意味で、聖なるしるし(メム−アフレ)として、霊験あらたかな護身の力があった。この二文字は紀元前9世紀の初めからユダヤ人の護符にされていた。MAは太母神の呪力をもっていたわけである。ペルシャ人は母性霊をムゥルダト−アメレタト(MA)と呼び、死と再生を司る。 ○摩多羅神の語源はサンスクリット語? 多羅は、通説的には多羅菩薩、Tara(ターラー)、つまりチベットの緑ターラーと白ターラー、神秘的で魅力的な観音(アボロキティ・シュバラー)で、衆生を苦しみから救う救度仏母として崇拝される。原語ターラーとは、眼、瞳(ひとみ)のことで、仏典では眼精・瞳子・妙目精などと訳された。 ターラーは、その瞳から大光明を放つ。 ターラーはまた、星という意味があり、この女尊はチベットのタンカ(タペストリー)に星の輝く夜空を背景に描かれる。タ-ラーは、めずらしい夜の女神である。 そもそも、太秦のこの牛祭は夜祭りであり、真っ暗になってからはじまる。この太秦の摩多羅神は唐模様の頭巾をかぶっておられ、その頭巾に北斗七星が描かれる。 ターラーにとっては夜こそふさわしい。 ターラーは救いと夜空に輝く星の意味を併せ持った境界神である。 偉大なる女神ターラー(TARA)にはサンスクリット語で語源的には川を横切る、運ぶ、超越するなど、また、解放する、逃れるなどの意味がある。 そして、ターラーが救度菩薩といわれるのも冥界との境界においてこの女神が援助の手をさしのべてくれると信じられているからである。その意味で、ターラーは純粋な「境界神」であり、両性を併せもつ「超性」の菩薩である。

ラテン語のTER−MINUSは境界、制限、終局、限界などの意味があり、ローマ神話ではテルミヌスの神の語源となった。また、TARAはサンスクリット語のSTRIに由来しており、「まき散らす、拡大する、拡散する」などの意味があり、英語ではSTARになった。星とターラは切ることが難しいのである。

摩多羅はシュメール・インド・中国秦山をへてやってきた牛母女神? 広隆寺では摩咤羅神の字が当てられ、「まだら」と読み下されている。 一方、北斗七星があるということは道教に習合されて日本に来たことになるのだろうか。烏帽子には、北斗七星(北極星)が描かれている。なぜ北斗七星があるのか・・実はきわめて重要なことなのである。北斗七星太一を象徴し、神々の神、万物をすべる神を意味し、皇帝の位を意味するからである。北斗七星の意味はすこぶる大きいことが後に分かってくる。 慈覚大師円仁(えんにん)が唐からこの摩多羅神を持帰ったという伝承がある。この伝えによると、円仁(794−964)が、唐から日本に帰る船の中に念仏の守護神として現れたとされる。「渓嵐拾葉集」では、摩多羅神は「吾は障礙神である。吾を祀らなければ、往生の願いは達せられないであろう」と告げたという。帰朝した円仁は、その後、常行三昧堂の念仏の守護神として祀った。確かに、中国から渡来した神名であることだけは確かなようだ。そもそも、入唐八家といわれる円仁はサンスクリットの音韻を中国語を通して音読できた。悉曇学(しったん学)の祖というべき貴重な人物だった。 そこで摩多羅が円仁が招来したと言われることから、この摩多羅はどうしてもサンスクリットの音韻を踏んだものだろう。サンスクリット語で「Matr」は、「MatrーVeda(Vedaは神)」というと、これが「神母」となる。Matrは、そもそも雌牛の意味を持っている。そして、さらに母という意味を合わせて持つ。なんと、Veda、神と連結させると、神母(地母神)になる。 「Matr」は、5母音を踏む日本語に転化するとマータラになる。マータラ・ヴェーダ。それにしても、あまりにも見事な訳語がたち現れて来た。一語で、雌牛という意味と母という意味がある。その両義性がなんとこの「Matr」一語で出てくる。まさに、なにゆえに「牛祭」と呼ばれるようになったのか、そしてMATARAがなにゆえに神名なのか、もうこれ以上言う必要もだろう。 『武宗は堂塔を廃却し、聖教を焼き払い、僧尼を環俗させた。長安に滞在していた円仁は役人に追われ市中の堂に逃げ込こみ、仏像の間に身を隠した。そして、不動明王を心中に念じて、難を逃れようと動かないで、じっとしていた。役人は堂内をくまなく探したが、円仁は見つからなかった。探しあぐねた役人はふと新しい不動明王があるのに気がつき、不審に思い抱きおろして見ると、それは円仁に姿を変えた。円仁は元の姿に戻っていた。驚いた役人は出来事を武宗に報告したところ、武宗は「他国の聖(ひじり)である。速やかに追い払うべし」と命じ、円仁は郊外に逃れることができた。(慈覚大師伝)』 以上は武宗の会昌の廃仏に遭遇したときの逸話。45歳から54歳の9年間、唐に滞在し、この間の日記が「入唐求法巡礼記」で、故ライシャワー博士の研究テーマとなった。世界三大紀行の一つと評価されている。