�ǽ�������

rglc85tj8h 2009ǯ10��02��(��) 03:37:35����

rglc85tj8h 2009ǯ10��02��(��) 03:37:35����

��1999ǯ�η���50��ǯ�����ѥ졼�ɤǽ�������줿DF-31��

��2009ǯ�η���60��ǯ�����ѥ졼�ɤ��о줷��DF-31A

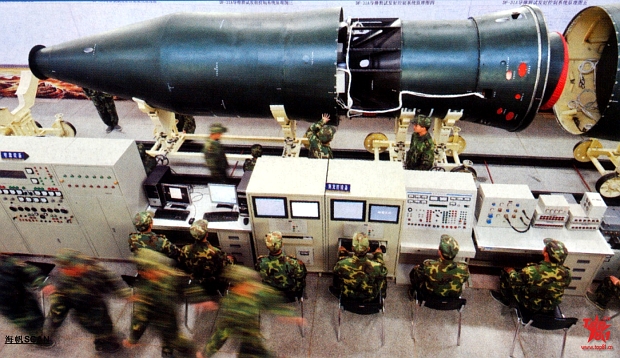

��DF-31��ȯ�ͻ��Ϣ³�̿���

��DF-31A����Ƭ���Ȥ����̿�

����ǽ�︵

| ��Š| 13m |

| ľ�� | 2.25m |

| ���� | 42,000kg |

| ��¤ | ���ʼ�����dz�������å� |

| ͶƳ���� | ����ͶƳ+�������� |

| �ڥ������� | 700kg�ʤ⤷����1,050kg��1,750kg�Ȥ���⤢�롣�� |

| ��Ƭ | ñ��Ƭ/1,000kT��DF-31�� |

| �� | ¿��Ƭ��MIRV��3��5��/��150kT��DF-31A����¬�� |

| ���� | 8,000km��DF-31�� |

| �� | 10,000��11,200km��DF-31A�� |

| Ⱦ��ɬ��Ⱦ�¡�CEP�� | 100��300m |

| ȯ�ͽ������� | 15��30ʬ |

| ������ˡ | ���ꥵ������Ǽ��/�緿������ܰ�ư�� |

DF-31������31/CSS-9�ˤ�������ȯư�����Ѹ��污(ARMT��Academy of Rocket Motors Technology�ˤdz�ȯ���줿����dz��������Φ����ƻ�ߥ�����Ǥ��롣

����1978ǯ���顢�켰��DF-4��Φ����ƻ�ߥ����������4/CSS-3�ˤθ�ѤȤ��ơ�������ICBM����Φ����ƻ�ߥ�����ˤγ�ȯ��Ϥ�������Ҥ����ظŤΥեեۥȡʸ��¹��áˤˤ���ARMT������γ�ȯ̾�Τ�DF-23���ä�����JL-2�����ȯ����ƻ�ߥ�����ʵ�ϲ2/CSS-NX-10�ˤȵ��Ѥ�ͭ����ICBM�Ȥ��Ƴ�ȯ���ʤ���뤳�ȤȤʤꡢ1985ǯ1���DF-31��̾�Τ���������dz�������åȥ���γ�ȯ����Ҥ������ᡢ1990ǯ�����˷ײ褵��Ƥ���ȯ�ͼ¸��ϱ���������֤��졢��ɺǽ�Υƥ��Ȥ��Ԥ�줿�Τ�1999ǯ�ˤ���������1999ǯ8��2��������ǥ����ϰ��Ƥ˿���ICBM��ȯ��������������Ʊǯ10����̵��ǹԤ�줿����50��ǯ��ǰ�ѥ졼�ɤ�DF-31�����Ƹ������줿��DF-31�μ���������2002ǯ3���Ϥޤä��Ȥ��⤬���ä���������ʹߤ�ȯ�ͻ�������֤��줿���Ȥ��顢2002ǯ�����Ǥϼ��Ѳ��ˤ�ã���Ƥ��ʤ��ä��Ȥߤ��롣

DF-31���������٤�ϡ��⤤̿�����١����Ϥ��⤯�������Τ���Ƿ���ʺޤγ�ȯ�ʤɡ���褹�٤��Ƽ����Ǥ�¿���ä����ȡ���������Ĺ�����ɷ��Ǥ���DF-31A�˳�ȯ���濴���ܤä����Ȥ��طʤˤ���ȿ�¬����Ƥ��롣

DF-31�ϻ��ʼ��θ���dz�������åȤ�8,000km�μ�������äƤ��ꡢ1,000kT��ñ�����Ƭ��������������Ǥ��롣����dz�������åȤϱ���dz���Τ������٤�����ǯ����Ĺ����ȯ�ͽ������֤�û���ʤ����������롣��������Ĺ���֤���¸�Ǥ�������������Ϥθ���dz������ꤷ���ʼ�����������ˤϡ��⤤���ѤȥΥ��ϥ������ѡ�������ʣ���μ��ѻ��ͽ����ǽ��ã���Ǥ��뤫��¾ڤ���ɬ�פ����ä���DF-31�����������˳�ȯ����ꤵ�줿���Ȥ⤢�äơ����μ�����ɸ�Ϲ�֤ƤƱԤ���ֵ���Ƥ������ӥ��ȤǤ��ä���DF-31��8,000km�Ȥ��������ϡ����ӥ������ڤ�����ϰϤ˼���뤳�Ȥ���ɸ������줿�ȿ�¬����Ƥ��롣�����������μ����Ǥϥ���ꥫ�������ʥ��饹������亮��ȥʤɡˤ�ɤ�����ª���������٤Ǥ����ʤ�������ꥫ���Ф�������ϤȤ��Ƥ��Խ�ʬ��ʪ��α�ޤäƤ��롣

����ꥫ���ڤ��������˼�������������ICBM�Ȥ��������DF-41������10/CSS-X-10�ˤγ�ȯ���Ԥ��Ƥ�����������Ū�ʺ��鳫ȯ���ܺä��Ƥ��ޤä������ϡ������Ϥζ�����뤿�ᡢ��ȯ�����Ū�ʤ�Ǥ���DF-31��١����ˤ��ƥ���ꥫ���ڤ���ã��ǽ��ICBM�ؤ�ȯŸ�����뤳�Ȥ���ꤷ����DF-31A�γ�ȯ�Ǥϡ�����ꥫ���ڤ���ã��ǽ�ʼ����γ��ݤȡ�����Ƭ��MIRV��Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle��¿��Ƭ��Ω��ɸ�������Ρ˲���2�Ĥ������ɸ�Ȥ��줿�ȸ����Ƥ��롣DF-31/31A��ICBM�Ȥ��ƤϾ����������°���Ƥ������Ȥϡ�MIRV���ˤ������������װ��Ȥʤä�����������ICBM�Ǥ���DF-5��3,200kg�Υڥ������ɤ���äƤ���Τ��Ф��ơ�DF-31�Υڥ������ɤ�DF-5��4ʬ��1�ʲ��Ǥ���700kg��α�ޤäƤ��롣�ڥ������ɤ����ʤ����Ȥϡ���Ƭ����ܤǤ������Ƭ�ν��̤˸³������뤳�Ȥ˷Ҥ��ꡢ��ʼ��ξ��������Ѥ��٤���äƤ���Ȥ�������ˤȤäƤ��������װ��Ȥʤ롣���ʤ��ڥ������ɤ�MIRV������ˤϡ��ġ�����Ƭ���̤��꾮�����̲�����ɬ�פ����ꡢ��Ƭ�ξ������ȳ�ʼ��Ȥ��Ƥΰ��Ϥγ��ݤδ֤ΥХ����������ʤ롣�����ǥڥ������ɤ����ʤ����Ȥϡ����������α�Ĺ�ˤ�������Ư�����Ȥˤʤ롣DF-31A�μ��Ѳ��ˤϡ��嵭�Τ褦�ʤ��ޤ��ޤʵ���Ū�ϡ��ɥ�ꥢ����ɬ�פ����ä���DF-31A�ϡ�2006ǯ9��4����ȯ�ͻ��»ܤ��ơ��¸��������˽�λ�����Ȥ����[7]��

DF-31A�μ����Ͼ��ʤ��Ȥ�10,000km�ʾ����ݤ��Ƥ���ȸ����ʥ���ꥫ�������ʤ�China Military Power Report 2009�Ǥ�DF-31A�μ�����11,200km�ȸ��Ѥ�äƤ���[6]���ˡ�DF-31�Ǥ��Բ�ǽ���ä�����ꥫ�������������Ǽ��뤳�Ȥ���ǽ�Ȥʤä�����Ƭ�ˤĤ��Ƥϡ�150kT����Ƭ��3��5����������MIRV����������ȸ����Ƥ��롣MIRV��ʣ������Ƭ�����줾���̤���ɸ���Ф��ƹ����ǽ�ǡ��ߥ�����������������䤵���˹����Ϥ���뤳�Ȥ���ǽ�Ȥʤ롣�����������MIRV���Ѥ���Ѳ���٥����ã���������ˤĤ��Ƥ����Ĥ����롣����1990ǯ��ʹߡ���ʼ����岽�Τ�����Ƭ�ξ������̲��˳�ȯ�μ���ܤ��Ƥ��ꡢ�⳰�����ˡ�����ˡ�γƼ���ʤ��̤�������줿�Υ��ϥ����Ϳ���ơ�����Ū��MIRV���Ѥι��ۤ����������Ȥ���뤬�����δ����٤˴ؤ��Ƥ����餫�ˤʤäƤ��ʤ���

DF-31��DF-31A�Ȥ�Ũ�Υߥ������ɱҤ�˸�����뤿���ʣ���Υ��ߡ���Ƭ����ܤ��Ƥ��ꡢ���������ˤ�����ͽФ����ΤȻפ��롣����ˤ���ͶƳ�����ϴ�����ˡ���֤ȹ����ȹ����֤ǡ������ȹ����֤ϥߥ��������ܤ���Ƥ��륳��ԥ塼���������ޤȼºݤ��������֤���Ӥ��Ƶ�ƻ�������롣�ޤ��ǿ�����GPS��ʻ�Ѥ��Ƥ���Ȥ����뤬���꤫�ǤϤʤ���

DF-31�ϥߥ���������㡼���緿���Ҥˤ�긣�����뼫�����ȸ��꼰�ߥ����롦�����Ȥ���ȯ�ͤ���2�ĤΥ����פ����롣��������HY4031�緿�ȥ졼�顼�˸�������Ƥ��ꡢ1999ǯ�η����ѥ졼�ɤǸ������줿�Τ⤳�Υ����פ��ä������������Ǥϥ��ե��������Ԥ�������äѤ�ƻϩ���ư�����������ˤʤäƤ��롣���Ϥ�����������ȹͤ��Ƥ��ꡢ�����饤�ʤ����������ͥ���ʥ��ե���������ǽ�Ϥ���ĥߥ�����͢�����緿�ü���Ҥ�������뤫���㤷���ϼ�ʬ�����dz�ȯ�����ǽ��������ȹͤ��Ƥ���Ȥ���롣HY4031�緿�ȥ졼�顼�ˤ����Τʼ��ʰ��֤�¬�ꤹ�뤿���GPS����ܤ���Ƥ��롣�������Ǥ�Ŵƻ��ư������ȯ���졢���ʤϻ���ȴ�����ȥ�ͥ���˱�����Ƥ���ȸ����Ƥ��뤬�ܺ٤�������������Ĺ����DF-31A�ϡ�16��16������͢���֤�����줿TEL��Transporter-Erector Launcher ͢������Ω��ȯ�͵��ˤ�DF-31��������Υߥ���������㡼����ܤ���Ȥξ���⤢�ä���[2]��2009ǯ10��1���˳��Ť��줿����60��ǯ�����ѥ졼�ɤǽ�������줿DF-31A��DF-31��Ʊ�������㡼����������Ѥ��Ƥ���[9]��

���ҤΡ�China Military Power Report 2009�פˤ��ȡ�DF-31��������2006ǯ�˳��Ϥ��졢���ɷ���DF-31A��2007ǯ�ˤϽ��ٺ���ǽ�Ϥ���������������Ϥޤä��Ȥ��Ƥ���[6]��

�ڻ��ͻ�����

[1]����������2ˤʼ����ȳ˥ߥ��������ϡ�ܡ�������ᤰ������ݾ�١�¼��ͧ����������졦����μ�����Ľ�����/�ߥͥ������˼/ 2007ǯ��

[2]�ؿ�̱������-�ޤȹ����ά��٤���230���ͤμ��ϡ١����Ľ��/�ӥ��ͥ���/2008ǯ��

[3]�ֻ���ɧ�����γ����Ϥθ����Ⱦ����ܡ������γˡ��ߥ����롦���賫ȯ�١ʳ�����������/�����/2002ǯ��

[4]��������Υߥ��������Ϥθ�����Ÿ˾��ܡ�Ʊ��

[5]��ANNUAL REPORT TO CONGRESS-Military Power of the People��s Republic of China 2008�סʥ���ꥫ��������/2008ǯ��

[6]��ANNUAL REPORT TO CONGRESS-Military Power of the People��s Republic of China 2009�סʥ���ꥫ��������/2009ǯ��

[7]Chinese Defence Today��DongFeng 31A (CSS-9) Intercontinental Ballistic Missile��

[8]MissileThreat��CSS-9 (DF-31)��

[9]YouTube��China's 60th National Day parade ��ڿ�̱���¹�60��ǯ��ı�ʼ pt4�ס�2009ǯ10��1����

�������ˤʼ