最終更新:

![]() imadeshoimadesho 2015年10月17日(土) 23:32:47履歴

imadeshoimadesho 2015年10月17日(土) 23:32:47履歴

| No | 放送日 | 言葉 | 内容 |

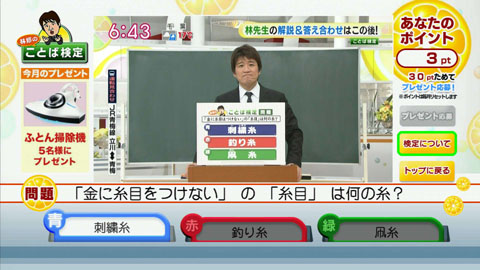

| 1 | 2015/4/1/(水) | 金に糸目をつけない | 「糸目」とは何の糸?正解は緑の凧糸。バランスを欠くほど「金銭を惜しげもなく使う」ことという意味だそう。 |

| 2 | 2015/4/2/(木) | すっぱ抜く | 青の忍者だった。すっぱ抜くとは忍者が敵の情報を明るみに出したことから生まれた言葉だった。 |

| 3 | 2015/4/3/(金) | 今日はなぜインゲン豆の日? | 「いんげんの命日」だった。いんげんとは中国の明から来日したお坊さん。いんげん豆は彼が日本にもたらしたものとも言われ、その名がつけられた。彼の命日が4月3日だったため、今日がいんげん豆の日とされた。 |

| 4 | 2015/4/6/(月) | 段ボール | 断面が階段状だった。段ボールは19世紀にイギリスでシルクハットの内側の汗を吸い取るために開発されたもの。それがのちにガラス製品などを包む緩衝材として使われるようになった。現在の断面が階段状になったのは、段ボールの名付け親である井上貞次郎さん。1909年に段ボールの製造に成功したそう。 |

| 5 | 2015/4/7/(火) | さわり | 正解は「重要」だった。文化庁の調査では、半数以上の人が話の最初の部分だと思っているという結果が出ている。さわりとは、江戸時代の義太夫節で「聞かせどころ」などを指す言葉として用いられている。 |

| 6 | 2015/4/8/(水) | 諦めるは仏教から生まれた | の諦める。諦という文字は真理、道理を示す。諦観おいう物事を悟って超然とすることという意味があり、断念するという意味になっていったそう。 |

| 7 | 2015/4/9/(木) | 汚名返上 | 汚名は不名誉な評判、挽回は元に戻すという意味のため、汚名挽回だと不名誉な評判を取り戻すという意味になってしまうそう。そのため汚名返上になると説明した。 |

| 8 | 2015/4/10/(金) | ガッツポーズ | 「ボウリング雑誌」。4月11日は「ガッツポーズの日」で、ガッツ石松さんが世界チャンピオンに輝き、新聞に「ガッツポーズ」と書かれていたが、それよりも前、1972年のボウリング雑誌「週刊ガッツボウル」で「ガッツポーズ」の特集が組まれていた。ガッツ(guts)は元々「内蔵」という意味であるが、徐々に「気力」「根性」という意味で使われるようになった。しかし、ガッツポーズは和製英語なので、海外では通じないので注意が必要である。 |

| 9 | 2015/4/13/(月) | おっとり刀でかけつける | 「急いで」だった。ポイントはのんびりという意味のおっとりとは別の言葉でおっとり刀=急いで刀を手に取るとのこと。 |

| 10 | 2015/4/14/(火) | 敷居が高い | 「敷居が高い」の正しい意味は「不義理があって」。敷居は門の内と外を分けるため足元にある横木のことで、不義理をするとその人の家を訪ねにくいためその人の家の敷居が高く感じられるということ。それが「入りづらい」という意味だけがひとり歩きして、「高級店に入りづらい」といった時に使う人もいるがそれは間違いである。 |

| 11 | 2015/4/15/(水) | 関の山 | 「関の山」の「山」とは何のことか?という問題だった。正解は「祭りの飾り車」だった。関西では「山車」(だし)のことを(やま)とよんでいた。ということから、これ以上ぜいたくな「やま」は作れない。精一杯の限度のことを表す。という意味とされている。 |

| 12 | 2015/4/16/(木) | コンパ | 「コンパ」の意味を解説。由来は「カンパニー」で、会社の他「仲間」「集まり」という意味もあり、生方敏郎著「明治大正見聞史(中央公論新社)」には「コンパニー」という言葉が使われている。 |

| 13 | 2015/4/17/(金) | あくせく | 林修が「歯」の由来を紹介。明日4月18日は「よい歯の日」で、「あくせく」が由来である。 |

| 14 | 2015/4/20/(月) | 弱冠 | |

| 15 | 2015/4/21/(火) | 一炊の夢 | 「人の世の栄華の儚さをたとえた言葉」を答えるクイズを出題。正解は「一炊の夢」で、中国故事「邯鄲の枕」に由来する。 |

| 16 | 2015/4/22/(水) | 語るに落ちる | 正しい意味は「事実を喋る」で、「落ちる」は白状するという意味。元となった「問うに落ちず 語るに落ちる」は、秘密は人に質問されると用心するが、自分から話すとうっかり口を滑らせてしまう、という意味。 |

| 17 | 2015/4/23/(木) | 切羽詰まる | 正解は「切羽詰まる」で、刀の「切羽」が鞘に詰まると刀が抜けなくなると言われており、抜き差しならない状態のことを指す。 |

| 18 | 2015/4/24/(金) | 失笑 | 正解は「つじつま」。辻は着物のすその縫い目の交点、褄はすそを意味する。間尺は「間尺に合わない」という言葉で用いる。 |

| 19 | 2015/4/27/(月) | 気の置けない | 「気を許せる人」で、「気が置ける」は気を遣ってしまう、という意味。 |

| 20 | 2015/4/28/(火) | ひよこの語源 | ひな鳥は、少なくとも弥生時代には日本にいたと見られている。正解は「ぴよぴよ鳴く」ためで、奈良時代より前の日本語はハ行は「ぱぴぷぺぽ」と発音していたそうで、表記は「はひふへほ」と書いていた。 |

| 21 | 2015/4/29/(水) | 羊頭狗肉 | 林修が「羊頭狗肉」の意味を答えるクイズを出題。正解は見掛け倒しで、中国の禅書での「羊頭を掲げて狗肉を売る」という表現が元になっている。羊肉は古くから中国で好まれ、食肉として親しまれていた。 |

| 22 | 2015/4/30/(木) | 栞 | 林修が本に挟む「栞(しおり)」は元々何を指す言葉かを答えるクイズを出題。正解は「道標」で、元は「枝折る(しおる)」と書かれた。今日4月30日は「図書館記念日」で、1950年の今日図書館法が制定されたことを記念する日で、永井荷風の命日でもある。 |

| 23 | 2015/5/1/(金) | ゴールデンウィーク | 答えは機織り。くだは、機織りに使う糸車の管のことで、糸車の管に糸を巻き横糸として使うがその行為が単調だった。この作業が酒に酔ってつまらないことをくどくど言うことに似ていることからこの言葉が生まれたという。南九州の方言では山芋を掘る、など地域によって似た言葉もある。8月4日は「ビヤホールの日」。1899年「恵比寿ビヤホール」がオープンした事を記念したもの。当時ビール500mlは10銭(約2000円)だったという。今日の問題は「くだをまく」の由来は?というもの。 |

| 24 | 2015/5/4/(月) | どんたく | 「どんたく」の元々の意味、正解は「休日」。オランダ語の「ゾンターク」からきている。明治時代に1日から5日ごとに休みと定める「一六どんたく」が制定され、明治9年に毎週日曜を休みとするまで続いた。博多どんたく。 |

| 25 | 2015/5/5/(火) | 三つ子の魂 百まで | 「性格は変わらない」で、類語には「雀百まで踊り忘れず」がある。 |

| 26 | 2015/5/6/(水) | 浮き足立つ | 不安で逃げ腰になるという意味であるとした。浮き足はつま先立ちのことで、すぐにでも逃げ出せる用意ができる意味になるという。一方、「足が地に着かない」とは緊張や興奮のため落ち着かない意味であり、嬉しさや期待感から落ち着かない言葉に使える。 |

| 27 | 2015/5/7/(木) | 打ち合わせ | 打ち合わせの由来は青の楽器の演奏で雅楽の演奏に由来で楽器のテンポをうまく合わせる笏拍子を打つことから |

| 28 | 2015/5/8/(金) | チャンプルー | 「ゴーヤチャンプルー」“チャンプルー”の元々の意味は?混ぜる(インドネシア語でチャンプール) |

| 29 | 2015/5/11/(月) | 孟母三遷の教え | 正解は「環境」で、孟母はより良い教育環境を求めて引っ越しを繰り返したという。 |

| 30 | 2015/5/12/(火) | 体を壊す/体調を崩す | 林修が「体の調子が悪い」を正しい表現で答えるクイズを出題。「体調を壊す」は間違えで、「体調を崩す」「体を壊す」が正しい。 |

| 31 | 2015/5/13/(水) | 世間ずれ | 「ずれ」は「擦れる」が濁ったもので、「ずる賢くなる」という意味。ちなみに反対語は「世間知らず」。 |

| 32 | 2015/5/14/(木) | かまとと | 「かまとと」で蒲鉾はとと(幼児語の魚)から出来ているの?と遊女が装ったことから「うぶを装うこと」をかまととと言うようになったと説明した。 |

| 33 | 2015/5/15/(金) | 醍醐味 | 乳製品が語源になった言葉はどれか「醍醐味・地味・風邪気味」の中から出題され正解は「醍醐味」だった。牛乳を生成する段階は5つにわかれその1つが醍醐でスタジオには牛乳からとれる油を生成した「乳心醍醐」が登場した。醍醐が仏教に取り入れられ物事の面白さを醍醐味というようになったと解説した。 |

| 34 | 2015/5/18/(月) | そりが合わない | 刀の「反り」。刀とさやが合わないとうまく納まらないことから。同義語に「馬が合わない」などもある。 |

| 35 | 2015/5/19/(火) | セコンド(ボクシング) | ボクシングのセコンド、「二番目」。初期ボクシングの場合、次の試合に出場する選手がセコンドを務める事が多く、第二試合・セカンドマッチに出る選手という意味でセコンドと呼ばれるようになった。 |

| 36 | 2015/5/20/(水) | やぶさかでない | 正解は「喜んでする」。やぶさかは「吝か」と書き、けちという意味の「吝嗇(りんしょく)」はセンター試験にも出題された。 |

| 37 | 2015/5/21/(木) | 思うツボ | 正解は「サイコロ」だった。ギャンブルに由来した丁半博打でサイコロを入れたつぼのことで、熟練した人は思ったとおりにサイコロの目が出せることから例えて言うようになったと伝えた。また一か八かも丁半博打が由来だ。 |

| 38 | 2015/5/22/(金) | 笑みがこぼれる | 「笑み」だった。笑顔は笑いを浮かべた顔で、笑みは自然に湧き出る笑いの表情のことなので笑みが相応しいと解説した。笑顔は「笑顔があふれる」と使う。 |

| 39 | 2015/5/25/(月) | 逆切れ | 広辞苑に載っている。クイズの正解を発表。広辞苑 第六版は2008年に改訂されたもので、草食男子は2009年の新語・流行語大賞トップテン、壁ドンは2014年新語・流行語大賞トップテン。正解は「逆切れ」で、90年代の中頃から流行した言葉。 |

| 40 | 2015/5/26/(火) | 火ぶたがきられる | 火縄銃だった。火ぶたとは火縄銃の火皿を覆う蓋を示し、火皿の火薬に点火するということなので戦いを始めることを指すと解説した。 |

| 41 | 2015/5/27/(水) | 熱に浮かされる | 。「浮かされる」とは高熱で意識がはっきりしなくなることで、「うなされる」は恐ろしい夢をみるなどして苦しそうのな声をたてるという意味、などと解説した。 |

| 42 | 2015/5/28/(木) | 閑話休題 | 「閑話休題」の正しい意味はとの問題に対する正解は「元の議題に戻す」だった。 |

| 43 | 2015/5/29/(金) | 辻褄 | 、「カツを入れるの正しい漢字は?」と出題した。某番組で野球評論家の張本勲氏が多用する「喝」は禅宗で使われる言葉で、大声で叱るを意味する。だが今回の問題の正解は「活を入れる」で、元々は柔道で気絶した人を蘇生させることを意味。そこから発展し、刺激を与えて元気づける、激励するなどの意味となった。 |

| 44 | 2015/6/1/(月) | 珠玉 | 「珠玉」は小さなものを称える言葉で、「珠玉の短編」だった。芥川龍之介は、生涯で約150の短編を執筆し、林修のお気に入りは、「枯野抄」。 |

| 45 | 2015/6/2/(火) | 確信犯 | 「確信犯」とは、20世紀の初めにドイツの法学者が提唱した法律用語で、正しいと信じて行う犯罪を意味する。よって、正解は赤。現在は「信念に基づく」とは思えない行為に気軽に使われることが増えている。本能寺の変での明智光秀の織田信長への裏切りは、はたして「確信犯」だったのか。今後の研究が待たれる。 |

| 46 | 2015/6/3/(水) | 相棒、片棒を担ぐ | 駕籠かき」だった。二人で協力して何かをするということからその相手のことを「相棒」と呼ぶようになった。計画に加わって加担することを「片棒を担ぐ」と言いこれも駕籠かきに由来する言葉だが、「相棒」は良い意味の時に使われることが多く「片棒を担ぐ」は多くの場合悪事に使われる言葉だと解説した。 |

| 47 | 2015/6/4/(木) | 水掛け論 | 狂言「水掛聟」に由来。婿と舅が田んぼに水を引こうと口論になり、争った挙句顔に水を掛け合ったという。「水入らず」は「油に水が入っていない=親しい者だけ」という意味で、「水くさい」は味が薄いことが人情に転じたもの。 |

| 48 | 2015/6/5/(金) | 与太郎 | 与太郎は楽天的で失敗してもめげなく知恵働きしない分時に物事の本質を突くなど落語では道化の役割を果たす重要人物となっている。林修は与太郎が登場する落語では「道具屋」が好きだと話した。 |

| 49 | 2015/6/8/(月) | 一堂に会する | 正しい意味は「事実を喋る」で、「落ちる」は白状するという意味。元となった「問うに落ちず 語るに落ちる」は、秘密は人に質問されると用心するが、自分から話すとうっかり口を滑らせてしまう、という意味。 |

| 50 | 2015/6/9/(火) | 砂をかむよう | 「おもしろくない」。実際に砂をかむと味も素っ気もないので、面白みがなくてつまらない、味気ないという意味がある。 |

| 51 | 2015/6/10/(水) | やおら、おもむろ、やにわに。一番急いでいるのは? | 正解は「やにわに」。感じで書くと「矢庭に」。「矢を射ているその場所を立ち去らずに」から「その場ですぐに」という意味になった。ちなみに、「やおら」「おもむろ」はゆっくりという意味。 |

| 52 | 2015/6/11/(木) | 「入梅」の絵暦って(6/12に訂正?) | 江戸時代の絵暦を復元したものが現在も岩手県盛岡市で販売されていて紹介された。「入梅」を示す絵は荷物を担いだ男が描かれており荷を奪う、荷奪いという洒落で正解は盗賊だった。絵暦は字が読めない人のために作られたとされている。 |

| 53 | 2015/6/12/(金) | 元のさやに収まる | 一度は喧嘩したもの同士がもとの関係に戻ることを元のさやに収まるというが、「さや」は何に由来する「元のさやに収まる」、この「さや」の由来は刀であった。刀は抜くと他の鞘には収まりにくく、元々の鞘なら簡単に収まるので元のさやに収まるという言葉ができた。 |

| 54 | 2015/6/15/(月) | 五月雨 | 梅雨入りの時期に降る雨。五月雨の“五月”は、旧暦の5月。「五月晴れ」も元々は、梅雨の間の一時的な晴れ間を指す言葉。 |

| 55 | 2015/6/16/(火) | 一入 | 染め物だった。一入(ひとしお)は布などを染料に1回入れるという意味の当て字で漁師が網を海に入れることを一潮と言い染め物に転用されたとされている。そのことから「ひときわ」や「一層」など程度を引き上げる意味で使われる。 |

| 56 | 2015/6/17/(水) | ピッチ(サッカーのグラウンド) | 正解は「杭を打つ」。「ピッチ」は英国で盛んな「クリケット」に由来しており、クリケットのフィールドのことをピッチと呼ぶ。ピッチは英語で「pic」で、杭を打ち込むという意味がある。現代サッカーのルールは19世紀にイギリスの学生たちによって定められたと言われており、学生たちはプレ−するときに広場に4本の杭を打ち込み範囲を決めたことから、サッカーのグラウンドをピッチと呼ぶようになった。ちなみにクリケットでも杭を打ってグラウンドの範囲を決めていた。 |

| 57 | 2015/6/18/(木) | いの一番 | 「大工」。「いの一番」は図面に書かれた柱の番号「番付」に由来していて、「い」の「一番」の柱から建て始めることから、「一番」を強調して「いの一番」となった。 |

| 58 | 2015/6/19/(金) | プラスアルファ | 今日からプロ野球はセ・パ・リーグ戦が再開されることと1846年6月19日に米・ニュージャージー州で史上初の野球の公式試合が行われた「ベースボール記念日」だと伝えた。また野球から生まれた言葉はプラスアルファ・セールスポイント・二刀流のうちどれか出題された。野球から生まれた言葉はプラスアルファ・セールスポイント・二刀流のうちどれか出題された。二刀流といえば大谷翔平だがこの言葉は武士から生まれた言葉でセールスポイントはセールスの場で生まれた和製英語だと解説。正解はプラスアルファだ。野球のサヨナラゲームのxは攻撃を続けると何点入ったかわからない未知数のことで、海外チームと対戦した際の筆記体のxをαと見間違え生まれたが和製英語なので海外では通じない。 |

| 59 | 2015/6/22/(月) | ボーリングの「ターキー」 | ボウリングの“ターキー(七面鳥)”の由来は?」を出題。正解は、緑「七面鳥料理を贈った」。アメリカのボウリング場では、客寄せのために3回連続ストライクを達成した人に七面鳥料理を贈っていた。 |

| 60 | 2015/6/23/(火) | 穿った見方 | 「『うがった見方』の本来の意味は?」。青「疑ってかかった」、赤「ひねくれた」、緑「本質を捉えた」。正解は緑の「本質を捉えた」。穴を開けるを意味する「穿つ」から来ており、「物事を深く掘り下げ本質を的確に捉える」という意味がある。 |

| 61 | 2015/6/24/(水) | やたら | 雅楽には二拍子と三拍子を複雑に繰り返す八多羅拍子があるそうで、演奏が難しくこのことから秩序が乱れること、めちゃくちゃなことをやたらという言葉が生まれた。 |

| 62 | 2015/6/25/(木) | 会心の一撃 | 「会心」。心に会うと書くことから、心から満足に思うことを意味する。 |

| 63 | 2015/6/26/(金) | チャブ台 | 「中国の食卓」。西洋料理を安く提供する店をチャブ屋と呼んでいて、そこで使われていた丸いテーブルがちゃぶ台と呼ばれるようになった。 |

| 2015/6/29/(月) | お株を奪う | こたえは「地位」だった。株とは切り株の意味。再生可能なことから、ずっと維持される地位・身分のことをあらわすようになった。この使い方に当てはまる表現に年寄株がある。「株を奪う」とは、代々継いできた地位職業を取ってしまうこと。転じて、その人の得意なことを他の者が簡単にやってしまうこと「お株を奪う」という。 | |

| 65 | 2015/6/30/(火) | たちまち | 正解は「映画館」。昭和26年に大映と松竹が「自由学校」という同タイトルの映画を同じ週に公開したが、どちらも大ヒットし、この時期は黄金週間と呼ばれるようになった。 |

| 66 | 2015/7/1/(水) | うるう秒 | 、「王様の休み」。旧暦では、月の運行が基となり季節がずれるため、余分な月を作って調整していた。しかし、古代中国では閏月の時、王様は門から出ないことになっていて、政治などを行わなかったという。 |

| 67 | 2015/7/2/(木) | グレる | ・ハマグリだった。語源は平安時代の「貝合わせ」という遊びから来ており、江戸時代に2枚貝合わせて合わなか った時に「ぐりはま」と言うようになる。その後、「ぐれはま」となり語尾に「る」がつくようになったとのこと。 |

| 68 | 2015/7/3/(金) | アイスクリームと呼ばれた職業 | 。「明治時代「アイスクリーム」と呼ばれた職業は?」、正解は高利貸し。「氷菓子」にちなんだ呼び名で、尾崎紅葉の小説「金色夜叉」にも登場する。 |

| 69 | 2015/7/6/(月) | サラダ | 正解は塩。古代ギリシャではすでに生野菜を食べる習慣があり塩をふりかけて食べていたといわれる。生野菜には腸の働きを整える薬としての役割があると考えられていた。ローマ初代皇帝アウグストゥスは病気の時にレタスを食べたら治ったというエピソードも残っている。 |

| 70 | 2015/7/7/(火) | 「願い」の語源 | 「「七夕の願いごと」、「願い」の語源は?」の正解発表。答えは青の「ねぎらい」と発表した。 |

| 71 | 2015/7/8/(水) | びた一文の「びた」って? | 正解は「平べったい」。びたとは鐚銭の略。鐚銭とは、当時流通していた永楽通宝を偽造した金をさす。偽造金だけに、原料の銅を惜しんでいて、本物より平べったかった。そんな鐚銭すら出したくない、ということでびた一文出せない、などの表現が生まれた。 |

| 72 | 2015/7/9/(木) | イライラ | 「植物のトゲ」。「苛々」という字には「植物のトゲ」という意味がある。トゲに刺された時の感覚から不快な刺激を受けることも「イラ」と言うようになった。 |

| 73 | 2015/7/10/(金) | ナポリタン | 日本生まれの料理は?の答えは、緑「ナポリタン」。戦後の横浜生まれで、イタリアにこのようなパスタ料理はない。原型は横浜のホテルの総料理長が作ったといわれる。ケチャップナポリタンの元祖は、横浜「センターグリル」のナポリタンとされる。2015年 ミラノ国際博覧会が10月31日まで開催されており、あす7月11日は「ジャパンデー」。クイズは、日本生まれの料理は? |

| 74 | 2015/7/14/(火) | 上を下への大騒ぎ | 7月14日は1853年にペーリー提督が久里浜に上陸したペリー上陸記念日。「太平の眠りを覚ます上喜撰 たった四杯で夜も寝られず」と狂歌に詠まれるほど江戸の街は大騒ぎになったといわれる。「上喜撰」とは宇治の高級茶のことで、船の「蒸気船」との掛詞になっている。きょうのことば検定は「混乱している様子。『◯◯の大騒ぎ』?」選択肢は「上へ上へ」「上や下へ」「上を下へ」。答えと解説はこの後。元々は「上のものを下にし、下のものを上にする」ということばで、本来は上にあるべきものが下へ、下にあるべきものが上へというとんでもなくごった返しているさまを表している。「上のものを下へ」と覚えておけば間違えることはない。似たような意味としては「上を下へ返す」ということばもある。 |

| 75 | 2015/7/15/(水) | デカ | 刑事を「デカ」と呼ぶ由来は「和服の外套・角袖」であった。明治時代の私服刑事は角袖を着ていたので、「角袖巡査」などと呼ばれていた。この角袖がカデになり、ひっくり返ってデカになった。 |

| 76 | 2015/7/16/(木) | 弁当 | 正解は「便利」。「便利」は中国の言葉「便当」に由来するといわれている。「便当」は日本でも室町時代ごろから使われていたとみられ、それが「持ち歩く食べ物」という意味にかわっていき、字もかわって「弁当」になった。ただし、この「弁」という字は、過去使い分けされていた字を1つにまとめてしまったものなので注意が必要。弁当の「弁」に用いられた漢字は、わけるという意味だった。 |

| 77 | 2015/7/17/(金) | キラキラ星の「キラ」って? | 「きら星のごとく」、「きら」の本来の意味は「美しい衣服」だった。きらは綺羅と書き、綺が特殊な絹で羅は薄い絹のことできらびやかなもののことで綺羅が星のようにたくさんあるとという意味だと解説した。またキラキラネームの「苺愛」がべりーあと読むことも伝えた。 |

| 78 | 2015/7/20/(月) | 潮時 | 「潮時」、本来の意味は?という問題が出題された。正解は「ちょうどいい時」。漁師が潮の一番いい時期を待って船を出したことから、物事を始めたり終えたりするのにちょうどいい時期を表す言葉となった。 |

| 79 | 2015/7/21/(火) | 八百長 | 正解は緑の「八百屋さん」。八百屋の長兵衛が囲碁でわざと手加減をし、相撲茶屋に便宜をはかってもらうために親方のご機嫌をとっていたことに由来する。 |

| 80 | 2015/7/22/(水) | ガセネタ、デマ | あす7月23日は、1946年のこの日、日本新聞協会が設立される。「正解は「お騒がせ」だった。「ガセ」とは「本物ではない人騒がせなもの」ということから生まれた言葉で、隠語輯覧によると、インチキな書物や偽骨董品を使った詐欺のことを呼んでいたという。同様の意味の「デマ」の語源は、「あおりたてる」「扇動する」という意味のドイツ語「デマゴギー」から来ていて、政治的効果を狙って意図的に流すウソの情報という意味。 |

| 81 | 2015/7/23/(木) | 筆が立つ | 立つは優れているという意味で腕が立つなどと同じ使い方をする。「筆が立つ」の意味は文章が上手いということで筆が立つからといって必ずしも字が上手いわけではない。 |

| 82 | 2015/7/24/(金) | かき氷 | 7月25日は「かき氷の日」だ。「あずきや 安堂」の「抹茶あずき」や「雪うさぎ」の「まるごと生メロン」がテレ朝夏祭りで提供中だ。、「欠氷」。もともと氷室で保存していた氷が欠けたものを口にしたからだと言われている。枕草子には「削り氷にあまづら入れて、新しき金鋺に入れたる」という記述がある。 |

| 83 | 2015/7/27/(月) | 圧巻 | 圧巻とはかつて中国で行われていた科挙の登用試験に由来しており、審査官が最も優れた答案を一番上に載せた事から、こう呼ばれるようになった。 |

| 84 | 2015/7/28/(火) | ホシをつける | 今日、7月28日は推理作家 江戸川乱歩が亡くなった日。推理小説には犯人がツキモノ。ということで問題。「警察用語で犯人のことを「ホシ」と呼ぶ由来は?」正解は赤の目星をつけるで、元々は警察同士の隠語であり、目星をつけるという略語であった。牛の爪という隠語は、犯人が特定できた場合である。理由は、爪が割れているため身元が割れる、犯人が誰かわかるというものである。犯人がわからない時は馬の爪であるという。 |

| 85 | 2015/7/29/(水) | いやが上にも | 「いやが上にも」と似たような言葉で「いや(否)が応でも」という言葉があるが、意味は全く違う。「いや(否)が応でも」は好きだろうが嫌いだろうが関係なく、なにがなんでもという意味。「いや(弥)が上にも」の正解は「緑 ますます」。「弥」という字には「いよいよ」といった意味があり、3月の別名で「弥生」というが、「いやおい」が変化した言葉で、「弥」は「草木がますます生い茂る」ことを表しているそうだ。 |

| 86 | 2015/7/30/(木) | 貫禄がある | 「貫禄がある」とは、給与が多い人のこと。「貫」は中世以降田んぼに使われた単位。「禄」は宮仕えする者に与えられる給与の意。本来、領地の大きさや給料の額など武士の値打ちを表す言葉。「お金持ち」から段々、人間的重みや風格のある人などのことを貫禄がある人と呼ぶようになったという。 |

| 87 | 2015/7/31/(金) | 鬼の攪乱 | 「鬼のかく乱」、「かく乱」の意味は?正解は、緑。「鬼」は普段は健康で丈夫な人のこと。普段健康な人が珍しく病気になる事を「鬼の霍乱」という。揮霍繚乱の霍と乱をとって「霍乱」という言葉が出来た。この言葉は、「暑気あたり」「日射病」などの意味がある。 |

| 88 | 2015/8/3/(月) | ねぶた祭り | "青森ねぶた祭の「ねぶた」は七夕の「とうろうながし」の変形ではないかと言われている。「眠り流し」という七夕の行事の1つは、睡魔を払うという意味があった。昔は夏の睡魔が悪い病気を呼びこむと恐れられていた。問題の正解は「眠い」で、「眠たし(ねぶたし)」に由来しているという。さらに、秋田竿燈まつりや仙台七夕まつりもルーツは同じ「眠り流し」だと考えられている。 |

| 89 | 2015/8/4/(火) | くだをまく | 答えは機織り。くだは、機織りに使う糸車の管のことで、糸車の管に糸を巻き横糸として使うがその行為が単調だった。この作業が酒に酔ってつまらないことをくどくど言うことに似ていることからこの言葉が生まれたという。南九州の方言では山芋を掘る、など地域によって似た言葉もある。 |

| 90 | 2015/8/5/(水) | べっぴん | 「べっぴん」発祥の鰻屋といわれている愛知県にある老舗の「丸よ」。明治時代の雑誌によると「丸よ」が当時この地域で珍しい蒸すかば焼きを販売。この時「格別なもの」という意味で「頗別品(すこぶるべっぴん)」と看板を出した。すると、この蒸したかば焼きが評判を呼び「格別なもの」という流行語から、いつの間にか「美しい女性」ことも呼ぶようになったということだ。 |

| 91 | 2015/8/10/(月) | 上司が自分より早退する際 | 正解は「黙って会釈をする」。言語学者 金田一秀穂氏は「どうも」という見解を示している。 |

| 92 | 2015/8/11/(火) | 枯れ木も山の賑わい | 「枯れ木も山のにぎわい」の意味は「ないよりはまし」。緑が正解。文化庁調査では正しい意味を知っている人は約38%、対して「集まればにぎやかになる」と間違って覚えている人は35%だった。「にぎわい」という言葉に惑わされた人が多い模様。「にぎわい」の部分は「枯れ木でも山に風情を添えるのに役立つ」という意味合いから来ている。自分を謙遜して使うべき言葉のため注意が必要。 |

| 93 | 2015/8/12/(水) | 金字塔 | ・ピラミッド。金という字がピラミッドの形に似ていることが由来とされている。ピラミッドのように、後世に残る優れた業績をあげることを意味する。 |

| 94 | 2015/8/13/(木) | とんぼ返り | トンボが急に後ろに身を翻すことから生まれた言葉。正しい漢字は「とんぼ返り」で赤が正解。歌舞伎でも切られた瞬間などに宙返りをすることを「とんぼを切る」などといい、習得のため歌舞伎座にはとんぼを練習する場所がある。 |

| 95 | 2015/8/14/(金) | カツを入れる | 、「カツを入れるの正しい漢字は?」と出題した。某番組で野球評論家の張本勲氏が多用する「喝」は禅宗で使われる言葉で、大声で叱るを意味する。だが今回の問題の正解は「活を入れる」で、元々は柔道で気絶した人を蘇生させることを意味。そこから発展し、刺激を与えて元気づける、激励するなどの意味となった。 |

| 96 | 2015/8/17/(月) | 代打、ピンチヒッター | こたえは「負傷交代しか認めなかった」。その名残がいまでもある。 |

| 97 | 2015/8/18/(火) | 九十九髪 | 「九十九髪」とはどんな髪のことか。つくもは”つつも”がなまったもので、”つつ”は足りない、”も”は百のことで九十九を表している。99歳のお祝いを百から”一”を引いた”白”で表す白寿というのと同じで、正解は赤の白髪だった。 |

| 98 | 2015/8/19/(水) | 月並み | 月並み。俳句という名前は正岡子規が作ったと言われており、江戸時代には俳諧というものが流行していた。これは毎月「俳諧の会」が盛んに行われ、それが「月並俳諧」と呼ばれていて正解は「月並み」。月並みは本来は「毎月の恒例」という意味だったが、正岡子規が俳諧のことを月並調と批判して俳諧の最初の「五・七・五」だけを取り出して俳句として独立させたと言われている。 |

| 99 | 2015/8/20/(木) | うるさい | 「うるさい」は元々「うる」+「さし」の複合語で「心が狭い」という意味。正解は緑。同じことが何度も繰り返され心を閉ざしたくなる状態を表す言葉。また「うるさし」には「わずらわしい」「立派だ」という意味があると説明。明日はスタジオから直接出題。 |

| 100 | 2015/8/21/(金) | 気質(かたぎ) | 「気質」(かたぎ)の由来となったのは染物職人で、赤が正解。「形木」は布を伸ばすときに使うもので、平安時代の染物職人は独特の気難しさがあったことから呼ばれるようになったと説明。 |

| 101 | 2015/8/24/(月) | ろれつが回らない | 呂律は、声明に由来している。声明には「呂曲」と「律曲」があり、呂の旋律を律の旋律で歌おうとしてもうまくいかない。このことから音の調子が合わないことを呂律が回らないと言うようになり、いつの間にかお供「りょりつ」から「ろれつ」に変わったという。若山牧水の作品を紹介した。 |

| 102 | 2015/8/25/(火) | 出張 | 意味は戦場で別の場所に移動し、陣を張ること。これを「出張り」といい、音読みされ「出張」になった。林の出張の楽しみは、各地の美味しい食べ物だという。 |

| 103 | 2015/8/26/(水) | 虹はなぜ虫偏か? | 正解は緑「蛇に見立てた」である。3000年前の象形文字を見ると「虫」はそもその”ヘビ”を表していた。古代中国では虹は「天に住む大蛇や龍」だと考えられていた。一方英語の「rainbow」はrain(雨)とbow(弓)で「雨でできた弓」という意味であるという。 |

| 104 | 2015/8/27/(木) | 水菓子とは | 正解は赤の「くだもの」。正岡子規も「くだもの類を東京では水菓子という」と書き残している。菓子とくだものは元々同じ意味で、食事以外の軽食を指す言葉だった。そのため酒のつまみなども菓子、またはくだものと呼んでいたそう。しかし江戸時代から「菓子は人が手を加え作った甘い食べ物」という認識が広まった。一方果実は江戸では「水菓子」、上方では「くだもの」と呼ぶように。現代では、水ようかんなどが「水菓子」とされている。 |

| 105 | 2015/8/28/(金) | しっぺ返し | 」。「しっぺ返し」の「しっぺ」は「竹篦」に由来する。僧が交代で竹篦を打つ役を務めていて、「竹篦返し」が「しっぺ返し」となった。きょう(8月28日)は「道元忌」。道元は曹洞宗の開祖で、ひたすら坐ることに打ち込む「只管打坐」の禅を伝えたとされている。きょうのことば検定の問題は『「禅」に由来する言葉は?』。 |

| 106 | 2015/8/31/(月) | 大わらわ | 髪が乱れる。漢字だと大童で、大きな子供と言う意味。明治以前の元服前の子供は髪を結わずおかっぱ。懸命に戦って気が付くと髪が乱れ子供のようになっていることからおおわらわとついた。 |

| 107 | 2015/9/1/(火) | 音耳に水 | 今日は防災の日。もともと関東大震災が起きたことから制定されたが災害に由来することわざは何か?青は寝耳に水、赤は焼け石に水、緑は立て板に水。正解は青だった。寝ている時に氾濫が起きれば驚くというのが由来している。この他にも藪から棒、青天の霹靂がある。 |

| 108 | 2015/9/2/(水) | 五十にして天命を知る | 70を過ぎた孔子が弟子たちに自らの人生を振り返った言葉だと言われている。70以降の記録がないのは孔子が73歳で死去したため。 |

| 109 | 2015/9/3/(木) | 枕を高くして寝る | 9月3日はベッドの日。他国との同盟。中国戦国時代に魏の王が張儀に、他国との同盟をススメられた時に言った言葉が由来とのこと。戦いの最中は眠る時に地面に耳を付けて敵の様子を伺っていたことから、戦いが終われば枕を高くして眠れると言ったとされている。世間知らずの高枕、という言葉も紹介した。 |

| 110 | 2015/9/4/(金) | いなせ | 粋でいさみはだの若者、またその容姿や気風のことを言う。ラッツ&スター「め組のひと」にも出てくる。『「いなせ」という言葉は、どんな職業から生まれた?』の答えは青の「魚河岸」。鯔背銀杏という髪型に由来している。鯔は出世魚でボラの前の魚で、鯔の背に似ていることによる。 |

| 111 | 2015/9/7/(月) | 憮然 | 文化庁調査によれば、「腹を立てている」という間違いを選んだ人は7割。 |

| 112 | 2015/9/8/(火) | たわわ | 「たわわ」の本来の意味はたわむ。 |

| 113 | 2015/9/9/(水) | たらい回し | 「たらい回し」の由来、たらいを何に使った?の答えは緑の曲芸。たらい回しは江戸時代から明治にかけて人気のあった曲芸のこと。仰向けに寝て、足でたらいを回しながらほかの人とパスを回していく足技から、責任をおしつけあうことをたらい回しと呼ぶようになったとのこと。 |

| 114 | 2015/9/10/(木) | しろうと | 語源は平安時代で、最初は白人(しろひと)と書き、白塗りをしただけで芸のない芸人のことを指す言葉だった。江戸時代に音がしろうとに変化し、同時に表記も変えられた。実は反対語の玄人も元々は黒人という言葉だった。 |

| 115 | 2015/9/11/(金) | マッポ | 警察官のことを「マッポ」と呼ぶ由来は?薩摩男が多かった」。正解は緑。川路利良は初代大警視(警視総監)を務め、薩摩藩出身で「日本警察の父」とも言われている。諸説あるが、「マッポ」は「さつまっぽ」を縮めたものと言われている。 |

| 116 | 2015/9/14/(月) | ガチンコ | 「ガチンコ」の言葉の由来は、「力士がぶつかる音」だ。体重約150kgの力士がぶつかり合うというのは、2tダンプが突っ込んでくる時に匹敵するといわれている。最近では”おふざけはなし”という意味で「ガチンコ」が縮まり「ガチで」という使い方もある。 |

| 117 | 2015/9/15/(火) | シルバーシート | 9月15日は「シルバーシート記念日」昭和48年のこの日、東京・中央線の電車に初めてシルバーシートが設置された。では、このシルバーシートの名前の由来はシルバーシートの名前の由来は「座席用生地の色」一般座席と区別するため違う色のシルバーグレーの生地を使った。これは初代新幹線0系車両の座席用生地の余り生地だった。また、1968年当時の国鉄が50歳以上の夫婦を対象に銀婚式のイメージから「シルバー周遊券」を発売していた。この2つの用語から高齢者=シルバーというイメージが定着したといわれる。現在は優先席と名前が変更している。 |

| 118 | 2015/9/16/(水) | やじ馬 | 今日は競馬の日。JRAが発足したことに由来する。問題は、やじ馬の由来について。正解は親父馬。年老いた馬は、仕事の役に立たないことや若い馬のあとをついていくだけという点から役にも立たない事に興味を持ち、騒ぎ立てることをやじうまと読んだ。この言葉は江戸時代からあり、やじを飛ばすややじるなどは明治以降にこの言葉から派生したものだ。 |

| 119 | 2015/9/17/(木) | 快刀乱麻 | 1996年の今日は、野茂英雄投手は、日本人メジャー初のノーヒットノーラン達成した日である。このような記事を快刀乱麻のピッチングというが快刀乱麻の意味とは。正解は、緑:難問を解決するである。元々は、快刀乱麻を断つという言葉で、快刀とはよく切れる刀、乱麻はもつれた麻糸という意味で、そこから紛糾している問題を手際よく解決するというのが本来の意味である。 |

| 120 | 2015/9/18/(金) | カップヌードル | 問題「カップヌードル」の容器で、「ド」が小さい理由は?答えは緑の「英語の発音を表現」したから。創業者の安藤百福が欧米にチキンラーメンを売り込みに行き、バイヤーに試食を頼んだ際に紙コップで食べたのを見たのがカップヌードル開発のきっかけ。「ヌードル」という言葉は当時日本に馴染みがなかった為、容器の表記を英語に近づけるようにしたという。 |

| 121 | 2015/9/21/(月) | 蕎麦 | 今日は宮沢賢治忌、蕎麦が好きだったことで知られる宮沢賢治。蕎麦という名称の由来はなんだろうか。蕎麦の名称の由来の問題。答えはとがったもの。稜という字が由来で尖っているという意味、尖っているのはそばの実。宮沢賢治は現在の花巻農業高校の教員になっており、やぶ屋でいつも蕎麦とサイダーを食していたそうだ。 |

| 122 | 2015/9/22/(火) | かきいれ時 | 「かきいれ時」、正しい漢字は?正解は赤の「書き入れ時」。この言葉は江戸時代から使われており、当時の商人は得意客に「ツケ」で売るのが一般的で、物を売るたびに帳簿に書き入れていたと説明。言葉の由来は江戸の人たちが「忙しい」という言葉を嫌ったからだという説がある。 |

| 123 | 2015/9/23/(水) | 商い | 秋に由来する言葉。商い。この季節は、収穫物を物々交換する「商い」の始まりだと言われていることに由来しているという。昔、商いは「あきなふ」と言ってこの「あき」は「秋」、なふは行うという意味があり、つまり「秋にする」という事が商うの語源になっていると解説された。 |

| 124 | 2015/9/24/(木) | 長丁場 | 今日9月24日はシドニー五輪でマラソンの高橋尚子選手が金メダルを獲得した日、ということで「長丁場」について解説。長丁場の”丁”はくぎの形を表す象形文字で力仕事をする人夫を意味しており、丁場は彼らの仕事場、さらに道が出来てからは駕籠かきの受け持ち区域という意味になった。駕籠かきは宿場の間を行き来するので、正解は宿場間の距離。東海道中膝栗毛の中では、現在の広島県宮島から東京・日本橋間を長丁場と呼んでいた。 |

| 125 | 2015/9/25/(金) | 老舗 | 9月25日は「10円カレーの日」だ。毎年9月25日に日比谷松本楼で通常950円のビーフカレーが10円で販売される。「老舗」は当て字で元々は仕似すで正解は「真似をする」だった。先人に仕えてやり方を真似ると説明した。1973年に10円カレーを開始した日比谷松本楼だがその2年前に放火により全焼してしまった。ようやく再オープンできたのが1973年9月26日で再オープンできた感謝を込めて毎年9月25日に10円カレーを限定1500食で販売している。 |

| 126 | 2015/9/28/(月) | 新人=新米の理由 | 正解は赤の「前掛け」。江戸時代、新人の奉公人は真新しい前掛けをしていた。「新前掛け」と呼ばれていたが「新前」と略され、その後「新米」に変化したとのこと。同じ新人を指す言葉の「ぺーぺー」は、さらに古く平安時代から。薄いものなどを表す「へへやかなり」が語源で、鎌倉時代の辞書にも単語として掲載されている。 |

| 127 | 2015/9/29/(火) | 遺憾に存じます | 遺は「遺す(のこす)」。憾は「憾み(うらみ)」と読む。この「憾み」とは不満足という意味で使われる。そのため、「憾み(不満)を遺す」ということで、答えは「緑 残念」となる。 |

| 128 | 2015/9/30/(水) | 奥様 | 9月30日は働く女性に感謝を伝えることを目的とした記念日「奥様の日」「家の奥」という意味から。江戸時代、公家や大名の私的な部屋を「奥」といい、そこで家を取り仕切る女主人を奥様と呼んでいた。また、「奥様」は他人のお嫁さんに対しての呼び方、自分の嫁の場合「家内」が正しい呼び方。 |

| 129 | 2015/10/1/(木) | 仕着せ | 仕着せは「四季施」とも書かれる。江戸時代に主人から奉公人へ、お盆・年末の2回服を支給する習慣があった。現在のボーナスの原型である。しかし「一方的に与えられた」という意味合いが浸透し、最近では「おしきせは嫌だ」など否定的に使われるように。たまに耳にする「お仕着せがましい」という言葉は本来ないという。 |

| 130 | 2015/10/2/(金) | しのぎを削る | 昭和36年10月2日は大鵬幸喜と柏戸剛が横綱同時昇進した日だ。収入のしのぎはその場凌ぎが語源だと言われているがしのぎを削るのしのぎは「鎬」で正解は「刀」だった。刀が削れるくらい鎬を削るという意味だが、刀を使わなくても激しく争うという意味で使われるようになったと解説した。 |

| 131 | 2015/10/5/(月) | 名残 | 「波の後残るもの」。浜辺に残る海藻などを指す言葉だった。 |

| 132 | 2015/10/6/(火) | 味方 | 天皇の側。「味方」は当て字で本来は「御方」と書き、最高級に敬意が込められた言葉であると説明。古くは今昔物語集に登場し、聖徳太子側という意味で使われていた。また「一味」は本来は仲間の意。味方に「味」の字が当てられたのも一味と関係があるとみられている。 |

| 133 | 2015/10/7/(水) | 小説 | 1849年にエドガー・アラン・ポーが亡くなったことを記念した日。答えは緑・おしゃべり。小説の語源は古代中国で、君子が国家に対するものを書いた文章を大説、王に報告するためにまとめた街の出来事や言い伝えを小説と呼んでいた。 |

| 134 | 2015/10/8/(木) | けりをつける | 和歌。和歌は助動詞の「〜けり」をつけて終わるものが多いことから、決着をつけるという意味で使われるようになった。 |

| 135 | 2015/10/9/(金) | 勉強する | 「勉強する」とは気が進まないことを無理にでもやるという意味で正解は「値引き」だった。勉強が現在の意味で使われるようになったのは明治以降だった。 |

| 136 | 2015/10/12/(月) | ドッジボール | 野茂英雄や黒田博樹、石井一久、斎藤隆、石井一久の活躍したロサンゼルス・ドジャースの語源が「ドッジ」でだという。ドジャースがロサンゼルスに移転する前は、ニューヨークのブルックリン区のチームだった。当時のブルックリンは路面電車が走っていて、トロリー・ドジャーズ(路面電車・かわす人たち)と呼ばれた。ドジャーズはこの意味に由来しているので、正解は「かわす」。 |

| 137 | 2015/10/13/(火) | 佳境に入る | 「サトウキビの食べ方」。「佳境に入(い)る」という表現は、中国の4世紀末に活躍した画家・顧ガイ之に由来する。サトウキビを食べる時、普通は甘いところから食べるが、顧ガイ之はいつも甘くない根から食べていた。なぜ根から食べるのか聞かれた顧ガイ之は「漸く佳境に入る。だんだん美味しくなるのがいい」と語った。 |

| 138 | 2015/10/14/(水) | ヤサ | 「ヤサ」の語源は「刀の鞘」。警察の隠語は逆にする法則がある。刀にとって家である「鞘」を逆から読み、「ヤサ」と呼ぶように。赤の「やさぐれ」は「ヤサ」から出て行くという意味。そこから、投げやりになるという意味の「やさぐれる」に転じた。 |

| 139 | 2015/10/15/(木) | 黄昏 | 「黄昏」の語源は何か。正解は赤の「誰かわからない」。昔は街灯もなかったので夕方になると人の顔が見分けにくかったことからこの言葉が生まれたと話した。 |

| 140 | 2015/10/16/(金) | ちやほや | ちやほやの語源は枕草子の”花や蝶や”である。清少納言が仕えていた中宮定子が清少納言に対して、”みんなが花や蝶やと勢いがある人のもとにいそいそと行くなか、あなただけは私のことをわかってくれる”と詠んだ。花や蝶やが江戸時代に蝶や花やに入れ替わり、機嫌をとる様子などを表す言葉がちやほやになった。 |

Seesaa Wiki関連リンク

コメントをかく