特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が成立して10年以上経過した。今や4万を超えるNPO団体が多様な分野で活躍し、老若多数のボランティア市民が、特に福祉、文化、教育などの公共的領域を支えている。

だからこそ気になるのは、NPOやボランティアを「助っ人」・「下請け」扱いする傾向が、いまだに根強いことである。つまり、意思決定、計画など基幹的部分は行政機関や施設が行い、その周辺、末端の実行部隊としてNPOやボランティアが期待されるという構造である。今こそ、意思決定過程への市民参加の促進が課題となっている。

そのためにも、地方自治体(市町村)の意思決定の中心機関である議会をボランティア活動の場とすることを、検討すべき時ではないだろうか。つまり、議員を無給のボランティア職にすることである。

これは突飛な提案ではない。欧米諸国では地方議会議員=ボランティアがむしろ当たり前の原則である。例えば、私が研究のフィールドとしているドイツのハンブルク市アルトナ区でも、福祉施設職員、学校教員、自営業者、失業者、学生、主婦、退職者など多様な市民が無給で議員活動を行っている。会議は勤労市民のため夜間開催され、傍聴市民の質問もできる。さらに各専門委員会には議員以外の市民も参加できる。つまり、議会は広く市民活動に開かれ、まさに市民社会を代表する機関となっているのである。そして、このような議会を仲立ちとして、NPOやボランティア市民が行政の対等なパートナーとなり、多くの公益的事業を担っているのである。

介護ボランティア、防災ボランティア等々のリストの中に、議員ボランティアという項目が加えられた時、日本の市民社会的活動はさらに大きく発展するだろう。

だからこそ気になるのは、NPOやボランティアを「助っ人」・「下請け」扱いする傾向が、いまだに根強いことである。つまり、意思決定、計画など基幹的部分は行政機関や施設が行い、その周辺、末端の実行部隊としてNPOやボランティアが期待されるという構造である。今こそ、意思決定過程への市民参加の促進が課題となっている。

そのためにも、地方自治体(市町村)の意思決定の中心機関である議会をボランティア活動の場とすることを、検討すべき時ではないだろうか。つまり、議員を無給のボランティア職にすることである。

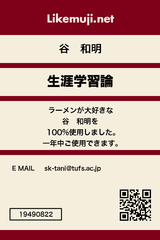

これは突飛な提案ではない。欧米諸国では地方議会議員=ボランティアがむしろ当たり前の原則である。例えば、私が研究のフィールドとしているドイツのハンブルク市アルトナ区でも、福祉施設職員、学校教員、自営業者、失業者、学生、主婦、退職者など多様な市民が無給で議員活動を行っている。会議は勤労市民のため夜間開催され、傍聴市民の質問もできる。さらに各専門委員会には議員以外の市民も参加できる。つまり、議会は広く市民活動に開かれ、まさに市民社会を代表する機関となっているのである。そして、このような議会を仲立ちとして、NPOやボランティア市民が行政の対等なパートナーとなり、多くの公益的事業を担っているのである。

介護ボランティア、防災ボランティア等々のリストの中に、議員ボランティアという項目が加えられた時、日本の市民社会的活動はさらに大きく発展するだろう。

コメントをかく