| 1942年 伊藤真乗の三女として東京都立川市に出生 19XX年 大正大学卒業後に出家 1989年 父、伊藤真乗逝去に伴い、真如苑2代目苑主に就任 1989年、真言宗醍醐派総本山醍醐寺より、大僧正位を授与 1997年 醍醐寺境内に父真乗・母伊藤友司の功績を顕彰する「真如三昧耶堂」建立し、醍醐寺金堂において、同寺一千年の歴史の中で、初めて尼僧として導師を務めた。 Pedia 世界女性会議でのスピーチ(伊藤真聰) Pedia 伊藤真聰 |

| 伊藤真乗 真如苑開祖 |

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索

伊藤真乗(いとう しんじょう、俗名:伊藤文明(いとう ふみあき)、明治39年(1906年)3月28日 - 平成元年(1989年)7月19日)は、日本の宗教家で、在家仏教教団・真如苑の開祖。また真如三昧耶流の創始者である。なお俗名の「文明」は「ふみあき」が正式名称であるが、「ぶんめい」と音読みする場合も多い。

年譜

1906(明治39)年、3月28日に、伊藤文二郎・よしえの二男として出生。(6人兄弟姉妹の3番目)

1923(大正12)年、苦学を志し上京、中央電信局(現NTT)の購買部に勤務するかたわら夜学に励む。

1924(T13)年、正則英語学校(現正則学園)の普通科に入学。

1925(T14)年、高等科に進学するが、1ヶ月後に規則により高等科を退学し青年訓練所に入る。また電信局の購買部を退社し写真機材店に勤務。

1927(昭和2)年、大正15年の徴集兵により、立川の近衛飛行第5連隊に入隊、写真科に編入。

1928(S3)年、12月10日に軍隊を除隊。

1929(S4)年、1月中旬に石川島飛行機の技術部に勤務。同僚との縁から浄土教学や易学、日蓮宗や法華経などを研鑚。

1932(S7)年 内田友司(のちの伊藤友司)と結婚。真乗と友司は同郷で、またいとこの間柄であったが、お互いの家系に伝わる宗教的背景を感得し、次第に仏教を研鑚する。

1935(S11)年に、大日大聖不動明王を勧請、友司と共に宗教専従の道に立つ。同年5月、真言宗醍醐派総本山醍醐寺(京都市)にて出家得度。

1936(S11)年、不動明王の縁から真言宗成田山新勝寺の講中として成田山立川立照講を設立。

1938(S13)年、燈檠山真澄寺を建立し「真言宗醍醐派・立川不動尊教会」と改称する。

1939(S14)年、醍醐寺にて在家の大法である恵印灌頂を法畢する。

1941(S16)年、醍醐寺にて出家の大法である金胎両部伝法灌頂を法畢し、大阿闍梨となるが、醍醐寺の座主を目指すことなく自身の教団運営と教法の確立に専念。戦後、真言宗から独立して「まこと教団」を設立。

1950(S25)年、以前の内弟子が告訴し、真乗逮捕(「まこと教団事件」発生)。

1952(S26)年、「まこと教団」を「真如苑」と改称。かねてから研鑚していた大般涅槃経を根本経典として教団の新体制を発足。

1953(S28)年、新たに施行された宗教法人法のもと、文部省が宗教法人として「真如苑」を認証。

1957(S32)年、本尊となる久遠常住釈迦牟尼如来(大涅槃尊像)を謹刻。

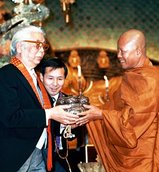

1966(S41)年3月、祖山醍醐寺から大僧正位を受ける。11月、タイ国で開催された「第8回世界仏教徒会議」に日本仏教界代表として出席。

1967(S42)年、「欧州宗教交流国際親善使節団」団長としてヨーロッパ8カ国を歴訪、ローマ法王パウロ6世と会見し涅槃像を贈る。

1970(S45)年、米国カリフォルニア州モンテベロ市に寄贈した聖徳太子像の贈呈式が行われ名誉市民となる。

1979(S54)年、発祥第二精舎落慶 本尊十一面観世音菩薩入仏開眼法要を厳修。

1979(S54)年、「真如苑宗教交流親善使節団」として欧州5カ国を巡教。

1984(S59)年、醍醐寺の命を承け、金堂において教主導師により弘法大師御入定一千百五十年御遠忌法要を執行。

1989(H1)年、7月19日(午前0時23分)遷化。享年83。醍醐寺より「真如教主金剛身院常住救鳳真乗大本位」の法号が贈られた。