現在地:トップページ > 用語集トップ > 用語集:仮定と先読み

実際には仮定に対して解き手がどれだけ「入り込む」かでいくつかの深さがあると考えられる。

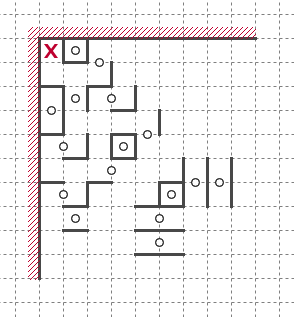

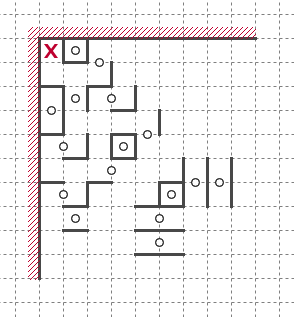

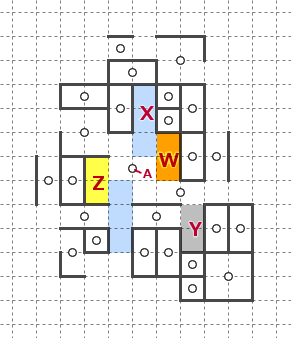

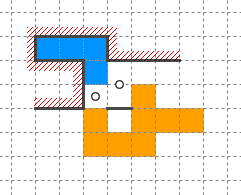

次の例で考えてみる。

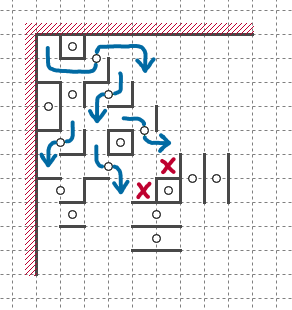

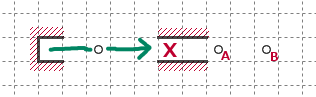

この例は一見してつかみどころがないが、Xの3マスはいかにもわざとらしく、仮定をしてみる価値はあるだろう。

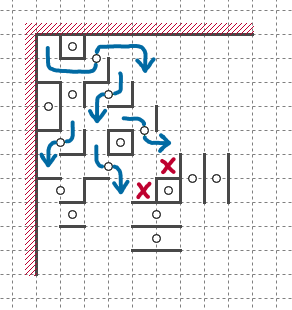

3マスが右の星に引き取られると仮定すると、ここまで手が進んで破綻する。したがって、これは誤りとわかる。

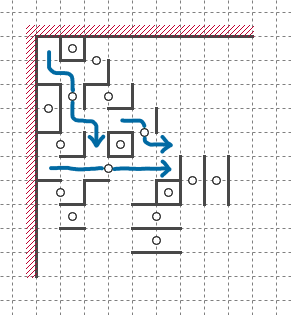

3マスが下の星に引き取られると仮定すると、ここまで手が進む。

ここで注意すべきことは、かなり先まで読まないと、実際にどちらが破綻につながるか予想できない場合があるということだ。

これに対する戦略はいくつか挙げられる。

例えば、ぱずぷれで「仮置き」ボタンを押して明確に先読みする場合は、一つの選択肢について完全に入り込んで中の世界を覗く。これは「入り込み」の具合としては深く、うっかりすると戻ってこれなくなる。戻るためには仮定スタックを逆方向に辿る必要がある。これを「スタック戦略」と呼ぶ。

一方で例えば、二つの選択肢を中立的に見て、同時に先読みする場合は、どちらの可能性にも完全には浸かりきらずに、理性を強く持っている。この場合、かきこみは直ちには行わないため、うっかり引き返せなくなるということはない。これを「並行戦略」と呼ぶことにする。並行戦略では、最初の仮定集合と現在読んでいる事象集合の対応付けが不明瞭になりがちであり、紙面においてこれを防ぐためにかきこみをすると、結果としてスタック戦略と近い状況になる。

次の例で考えてみる。

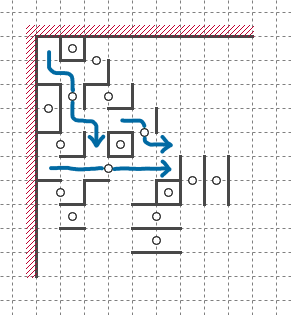

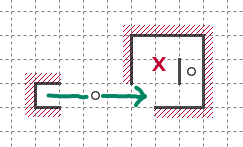

この例は一見してつかみどころがないが、Xの3マスはいかにもわざとらしく、仮定をしてみる価値はあるだろう。

3マスが右の星に引き取られると仮定すると、ここまで手が進んで破綻する。したがって、これは誤りとわかる。

3マスが下の星に引き取られると仮定すると、ここまで手が進む。

ここで注意すべきことは、かなり先まで読まないと、実際にどちらが破綻につながるか予想できない場合があるということだ。

これに対する戦略はいくつか挙げられる。

- 妥協戦略:諦めて別のトリガーを探す。

- スタック戦略:どちらか好きな方に仮定してみて、ある程度の深さまで先読みしてみる。破綻する雰囲気がなければもう一方の選択肢も先読みしてみて、破綻が見つかるまで頑張る。

- 並行戦略:二つの選択肢を同時的に先読みする。

- 宿命戦略:二つの選択肢に対して「いずれにせよ」で決まる場所を探す。

- 放浪戦略:気の向くままに試してみて、うまくいかなければ歩く方向を変える。

- メタ読み戦略:作者の傾向などから推理する。

例えば、ぱずぷれで「仮置き」ボタンを押して明確に先読みする場合は、一つの選択肢について完全に入り込んで中の世界を覗く。これは「入り込み」の具合としては深く、うっかりすると戻ってこれなくなる。戻るためには仮定スタックを逆方向に辿る必要がある。これを「スタック戦略」と呼ぶ。

一方で例えば、二つの選択肢を中立的に見て、同時に先読みする場合は、どちらの可能性にも完全には浸かりきらずに、理性を強く持っている。この場合、かきこみは直ちには行わないため、うっかり引き返せなくなるということはない。これを「並行戦略」と呼ぶことにする。並行戦略では、最初の仮定集合と現在読んでいる事象集合の対応付けが不明瞭になりがちであり、紙面においてこれを防ぐためにかきこみをすると、結果としてスタック戦略と近い状況になる。

先読みの結果として空間が閉じ込められるものを「破綻閉じ込め」と呼んでいる。

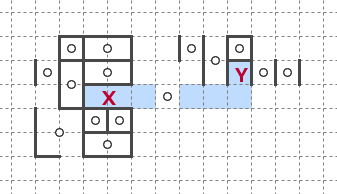

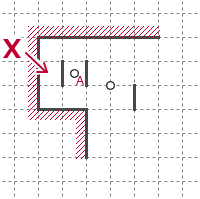

この例の場合、Xを右に引き取ると仮定するとYの空間が閉じ込められてしまう(破綻閉じ込め)。したがってXは右に引き取られないことがわかる。

この例ではすぐに破綻が起こったが、一般にはすぐに破綻が起こるとも限らない。

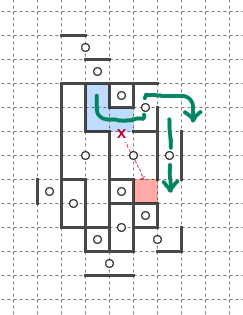

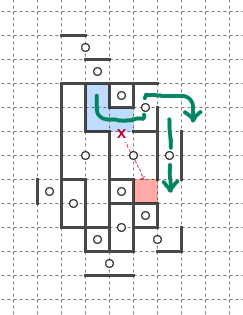

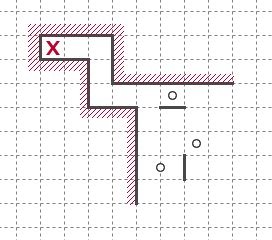

この例では、少し先読みを進めた後で、薄紅色のマスで破綻が起こる。

実際には、Xで示した部分からも波及していることに注意する。

A/N二択では、「回収する」側からの波及と「回収しない」側からの波及があって、どちらから破綻させることもできるが、上の例のように両方から破綻させることもできる。

「回収する」タイプの波及を「加速波及」、「回収しない」タイプの波及を「減速波及」と呼ぶことにする。一般に加速波及は未踏の空間に展開していく性質を持つため、予約が多くなりがちだが、気持ちの良い展開になりやすい。減速波及は反面落ち着いた展開を作りやすいが、使いすぎると地味になる恐れがある。天体ショーにおける全ての波及がこのどちらかに分類されるわけではないだろうが、重要な視点だろう。

加速波及は目立ちやすいので、加速波及を表舞台に立たせて、減速波及は裏方でこっそりと地盤を作るという考え方もできる。

上の例は減速波及をトリガーにして鎖国(弾き)からの破綻閉じ込めでも説明ができるが、そちらは少し重くて気づきにくいだろう。

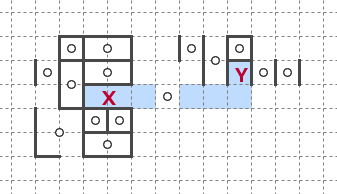

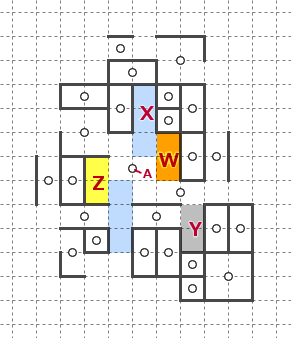

別の例を見る。

いくつか解釈がある。一つはYのA/N二択からいずれにせよを読むことだが、少し重い。

先読みのアプローチとしてはXをAが回収する、と仮定するのがわかりやすい。その場合の先読み経路は大きく2通りある。

一つはY→W→Zと進めてZで破綻閉じ込めするものである。淡々としたフローだが最後に自己交差するのが面白い。

もう一つの見方は、Xを下に展開することでブロックAの「側面」に相当するZの呼吸点がブロックAだけになるので、Zの回収が確定して、Z→W→Yと逆に進めてYで破綻閉じ込めするというものである。

この2つの先読みのハイブリッドとして、YとZが確定することによって、Wが両側から予約された状態になって破綻するという考え方もできるが、この考え方は視線の往復が不自然に多く、あまり現実的でない。

この例からわかるように、破綻閉じ込めが実際にどこで破綻するかというのは必ずしも一意に決まらない。

特にループ的になっている破綻閉じ込めの場合は、どこで破綻するのかにこだわらずに、空間全体で一つの破綻閉じ込め形になっていると見た方が自然である。

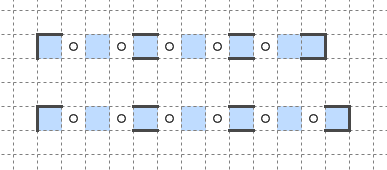

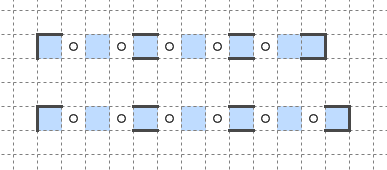

破綻閉じ込めの構造は多岐にわたり、一般の議論は難しい。比較的扱いやすいものは、上記の「ループ的な」破綻閉じ込めと、この例のような「直進的な」破綻閉じ込めである。

直進的な波及における破綻閉じ込めの場合、先端に1マス加えるのがわかりやすい。この単純な破綻閉じ込め形を、「学校の階段」と呼ぶことにする。

この例の場合、Xを右に引き取ると仮定するとYの空間が閉じ込められてしまう(破綻閉じ込め)。したがってXは右に引き取られないことがわかる。

この例ではすぐに破綻が起こったが、一般にはすぐに破綻が起こるとも限らない。

この例では、少し先読みを進めた後で、薄紅色のマスで破綻が起こる。

実際には、Xで示した部分からも波及していることに注意する。

A/N二択では、「回収する」側からの波及と「回収しない」側からの波及があって、どちらから破綻させることもできるが、上の例のように両方から破綻させることもできる。

「回収する」タイプの波及を「加速波及」、「回収しない」タイプの波及を「減速波及」と呼ぶことにする。一般に加速波及は未踏の空間に展開していく性質を持つため、予約が多くなりがちだが、気持ちの良い展開になりやすい。減速波及は反面落ち着いた展開を作りやすいが、使いすぎると地味になる恐れがある。天体ショーにおける全ての波及がこのどちらかに分類されるわけではないだろうが、重要な視点だろう。

加速波及は目立ちやすいので、加速波及を表舞台に立たせて、減速波及は裏方でこっそりと地盤を作るという考え方もできる。

上の例は減速波及をトリガーにして鎖国(弾き)からの破綻閉じ込めでも説明ができるが、そちらは少し重くて気づきにくいだろう。

別の例を見る。

いくつか解釈がある。一つはYのA/N二択からいずれにせよを読むことだが、少し重い。

先読みのアプローチとしてはXをAが回収する、と仮定するのがわかりやすい。その場合の先読み経路は大きく2通りある。

一つはY→W→Zと進めてZで破綻閉じ込めするものである。淡々としたフローだが最後に自己交差するのが面白い。

もう一つの見方は、Xを下に展開することでブロックAの「側面」に相当するZの呼吸点がブロックAだけになるので、Zの回収が確定して、Z→W→Yと逆に進めてYで破綻閉じ込めするというものである。

この2つの先読みのハイブリッドとして、YとZが確定することによって、Wが両側から予約された状態になって破綻するという考え方もできるが、この考え方は視線の往復が不自然に多く、あまり現実的でない。

この例からわかるように、破綻閉じ込めが実際にどこで破綻するかというのは必ずしも一意に決まらない。

特にループ的になっている破綻閉じ込めの場合は、どこで破綻するのかにこだわらずに、空間全体で一つの破綻閉じ込め形になっていると見た方が自然である。

破綻閉じ込めの構造は多岐にわたり、一般の議論は難しい。比較的扱いやすいものは、上記の「ループ的な」破綻閉じ込めと、この例のような「直進的な」破綻閉じ込めである。

直進的な波及における破綻閉じ込めの場合、先端に1マス加えるのがわかりやすい。この単純な破綻閉じ込め形を、「学校の階段」と呼ぶことにする。

先読みの先で起こる破綻には、閉じ込め以外のものも存在する。一般的には解なしの状況にできれば良いと考えられるが、いきなり一般的な話まで拡げるのは難しい。

そこで、閉じ込めに近い破綻として、孤児というものが考えられる。

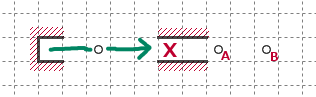

「孤児」とは、回収する親のいないマスを指す。先読みによって孤児ができてしまうような破綻を「破綻孤児」と呼んでいる。

例えば上の例では、仮定先読みによって、マスXを回収する親がいない状況になる。破綻閉じ込めとは違って、完全に空間が閉じ込められるわけではないことに注意する。

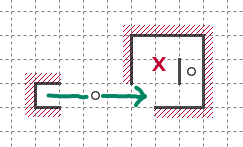

他にこう言った例も考えられる。

「空間の中、壁沿いに弱い星があるが、空間全体を回収してくれるほど強くはないので、出入り口が塞がれると破綻してしまう。」という説明をすると、かなり一般的な破綻の説明になるが、

マス群Xが孤児になってしまうとみれば、これも破綻孤児と言える。

弱い星をパイプと見るというのもまた、面白い一つの解釈だが、話が逸れるのでここでは割愛する。

そこで、閉じ込めに近い破綻として、孤児というものが考えられる。

「孤児」とは、回収する親のいないマスを指す。先読みによって孤児ができてしまうような破綻を「破綻孤児」と呼んでいる。

例えば上の例では、仮定先読みによって、マスXを回収する親がいない状況になる。破綻閉じ込めとは違って、完全に空間が閉じ込められるわけではないことに注意する。

他にこう言った例も考えられる。

「空間の中、壁沿いに弱い星があるが、空間全体を回収してくれるほど強くはないので、出入り口が塞がれると破綻してしまう。」という説明をすると、かなり一般的な破綻の説明になるが、

マス群Xが孤児になってしまうとみれば、これも破綻孤児と言える。

弱い星をパイプと見るというのもまた、面白い一つの解釈だが、話が逸れるのでここでは割愛する。

コメントをかく