現在地:トップページ > 用語集トップ > 用語集:触れ

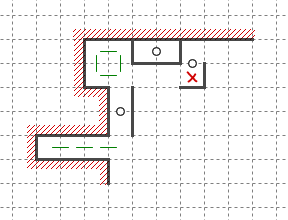

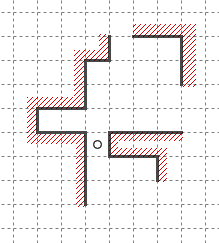

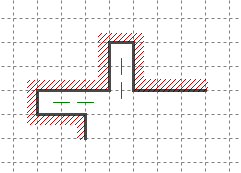

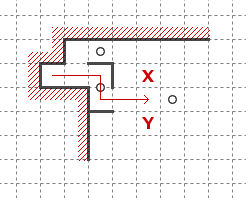

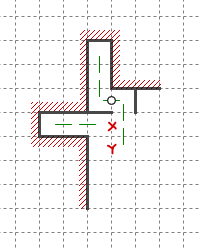

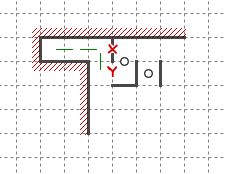

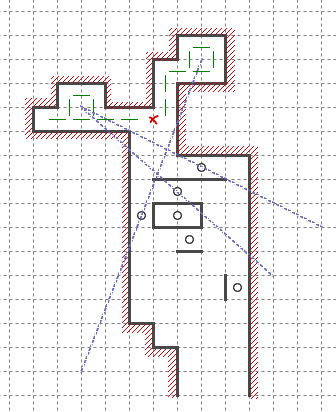

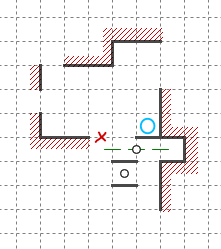

少し複雑な触れだが、二つの触れの相互作用で決まる形がある。

この例では上の迷子と下の迷子に同時に触れており、バツ印のマスがあるため、どちらの迷子も回収することができない。論理としては大きく三つの考え方が想定される。一つは下の弾きから決まる考え方で、自然な弾きである。二つ目は上の迷子を回収することを考えて、先読みで破綻まで読むというものである。最後に三つ目の考え方は、まず二つのへびは同時にしか回収しえないという制約を理解したうえで、同時に回収することが不可能であることに気づく。

この三つ目の考え方を「両弾き」と呼ぶことにする。対称破綻閉じ込めの一種である。

両弾きはパイプが絡んでおり、応用形もたくさん考えられる。

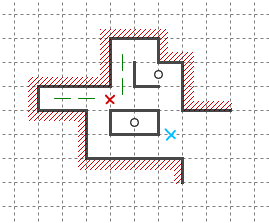

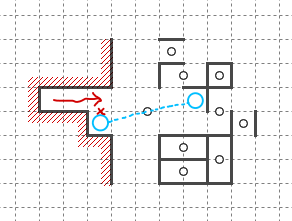

脱出してきたへびが触れることを一般に出あいと呼ぶ。

出あいの段階ではまだ壁が発生するかわからない。二つのへびは「一体化」するか「仲たがい」するかの二択となる。

ここで「一体化/仲たがい」は二つのへび(またはより広義に空間)が「なんらかの展開または推論の末に」結果的に同一の星/異なる星に回収されることを指す。「なんらかの」の部分をあくまでも指定しないが、ただちに確定しないものを指していることに注意する。

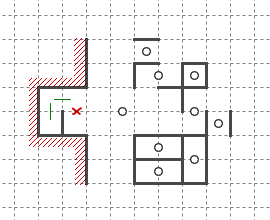

閉じ込め雰囲気空間の制御によって出あいを演出することもできる。

この例の場合、赤いバツ印で一度出あった空間が青いバツ印でもう一度出あっている「ように見える」が、二つの空間が一体化するのなら他にも可能性が出てくる。例えば弱い星が成長することも考えられる。

この概念は用語集:雰囲気で触れた。

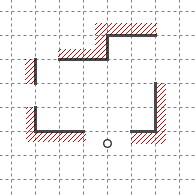

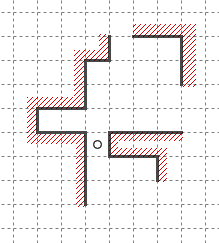

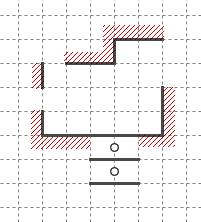

閉じ込め雰囲気空間の出入り口部分に星を配置することを「覗き」と呼ぶのだった。

ループの用語で言えば、これは「パイプ」の星ということもできる。

構造の上ではへびにおける引きと対応しているが、一般の洞窟では直ちに拾いは起こらない。

この例は洞窟に対する覗きであると同時に、へびに対するそぶりにもなっている。

あるいは洞窟の中にp- A/N的な空間があり、出入り口部分に責任を与えているとも見ることができる。

何かと何かが近くに存在することで、なんらかの現象(手筋、決まり方、波及、制約)が起こるという場面は多い。

こういったものの内、特に壁の発生が絡むものを一般に「触れ」と呼ぶことにする。

まず概観を一覧にする。

こういったものの内、特に壁の発生が絡むものを一般に「触れ」と呼ぶことにする。

まず概観を一覧にする。

| 用語 | きっかけ | 現象 |

|---|---|---|

| 直接接触 | ブロックとブロックが接触 | 排他性により両者の間に壁が発生する |

| つけ | 星の下と星の下が接触 | 排他性により両者の間に壁が発生する |

| アテ | 星の下とブロックが接触 | 排他性により両者の間に壁が発生する |

| 押さえ | 星の下と迷子が接触(星自身が接触マスの回収を拒絶する場合) | 星の反射により壁を発生する |

| 圧迫 | 成長してきたブロックと迷子が接触(ブロック自身が接触マスの回収を拒絶する場合) | ブロックの反射により壁が発生する |

| 弾き | ブロックと迷子が接触(ブロッキングのため回収できない場合) | 壁が遅延発生する |

| そぶり | ブロックと迷子が接触(回収できるかもしれない場合) | 壁は直ちには発生しない |

| ふち殺し | へびのふちと、壁越しに接触済みのブロックが接触 | 壁が発生する |

| 押しあい | 迷子と迷子が接触(合流できない場合) | 排他性により両者の間に壁が発生する |

| 出あい | 迷子と迷子が接触(一体化できるかもしれない場合) | 壁は直ちには発生しない |

| 蓋 | 閉じ込め雰囲気空間とブロックが接触(侵入できない場合) | ブロックの反射により壁が発生する |

| 覗き | 閉じ込め雰囲気空間とブロックが接触(侵入できるかもしれない場合) | 壁は直ちに発生しない |

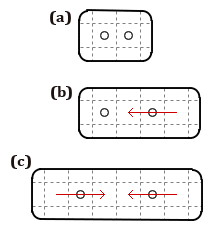

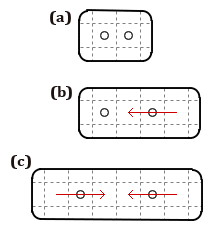

回収済みのマス2つが隣接することで壁が生じる手筋。

接触と言う言葉はかなり広義に使われるため、曖昧さを避けたい場合に「直接接触」と呼ぶ。

直接接触には以下の3通りの状況が考えられる。

(a). 星の下と星の下が接触

(b). 星の下と(星の下ではない)ブロックが接触

(c). ブロックとブロックが接触

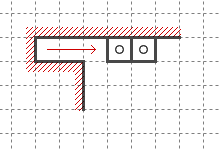

これらが生じるシナリオは多岐にわたると思われるが、基本的なものは図で示したように、接触とは反対方向からの反射によって接触という現象が発生するものである。

作問の場合はさらに複雑で、例えば(b)の場合一つとっても、先に左の星を配置しておく場合と、先に右のブロックの流れを作る場合でだいぶ意味合いが異なる。

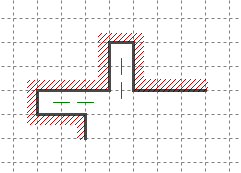

接触と言う言葉はかなり広義に使われるため、曖昧さを避けたい場合に「直接接触」と呼ぶ。

直接接触には以下の3通りの状況が考えられる。

(a). 星の下と星の下が接触

(b). 星の下と(星の下ではない)ブロックが接触

(c). ブロックとブロックが接触

これらが生じるシナリオは多岐にわたると思われるが、基本的なものは図で示したように、接触とは反対方向からの反射によって接触という現象が発生するものである。

作問の場合はさらに複雑で、例えば(b)の場合一つとっても、先に左の星を配置しておく場合と、先に右のブロックの流れを作る場合でだいぶ意味合いが異なる。

少し複雑な触れだが、二つの触れの相互作用で決まる形がある。

この例では上の迷子と下の迷子に同時に触れており、バツ印のマスがあるため、どちらの迷子も回収することができない。論理としては大きく三つの考え方が想定される。一つは下の弾きから決まる考え方で、自然な弾きである。二つ目は上の迷子を回収することを考えて、先読みで破綻まで読むというものである。最後に三つ目の考え方は、まず二つのへびは同時にしか回収しえないという制約を理解したうえで、同時に回収することが不可能であることに気づく。

この三つ目の考え方を「両弾き」と呼ぶことにする。対称破綻閉じ込めの一種である。

両弾きはパイプが絡んでおり、応用形もたくさん考えられる。

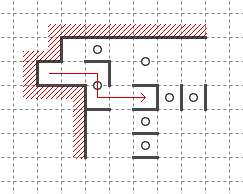

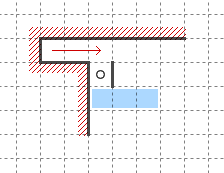

脱出してきたへびが触れることを一般に出あいと呼ぶ。

出あいの段階ではまだ壁が発生するかわからない。二つのへびは「一体化」するか「仲たがい」するかの二択となる。

ここで「一体化/仲たがい」は二つのへび(またはより広義に空間)が「なんらかの展開または推論の末に」結果的に同一の星/異なる星に回収されることを指す。「なんらかの」の部分をあくまでも指定しないが、ただちに確定しないものを指していることに注意する。

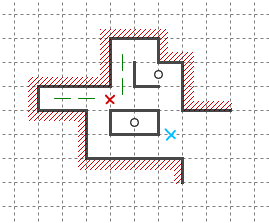

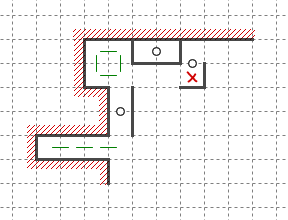

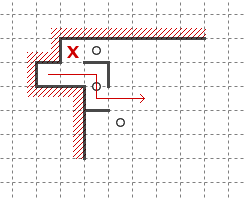

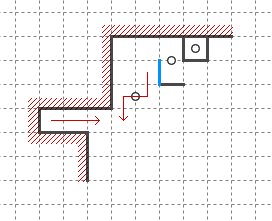

閉じ込め雰囲気空間の制御によって出あいを演出することもできる。

この例の場合、赤いバツ印で一度出あった空間が青いバツ印でもう一度出あっている「ように見える」が、二つの空間が一体化するのなら他にも可能性が出てくる。例えば弱い星が成長することも考えられる。

この概念は用語集:雰囲気で触れた。

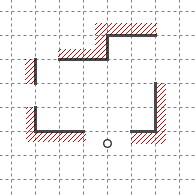

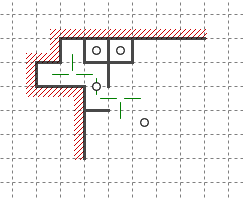

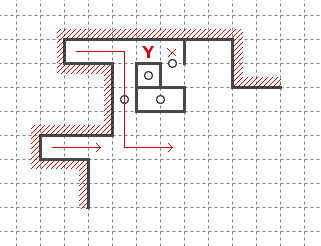

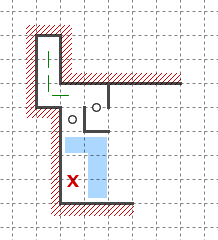

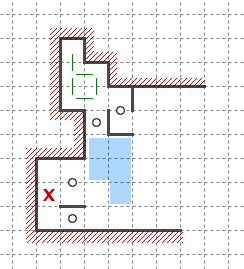

閉じ込め雰囲気空間の出入り口部分に星を配置することを「覗き」と呼ぶのだった。

ループの用語で言えば、これは「パイプ」の星ということもできる。

構造の上ではへびにおける引きと対応しているが、一般の洞窟では直ちに拾いは起こらない。

この例は洞窟に対する覗きであると同時に、へびに対するそぶりにもなっている。

あるいは洞窟の中にp- A/N的な空間があり、出入り口部分に責任を与えているとも見ることができる。

コメントをかく