最終更新:

minorokunavy 2022年05月13日(金) 00:21:38履歴

minorokunavy 2022年05月13日(金) 00:21:38履歴

エトレウス海峡トンネル Etreus Channel Tunnel | |

| |

|---|---|

概要 | |

| 所有 | エトレウス・チューブ |

| 用途 | 鉄道トンネル |

| 軌道長 | 52.86km(全長) 27.36km(海底部) |

| 軌間 | 1,435mm |

| 電化の有無 | 有(交流25,000V・50Hz) |

| 設計速度 | 250km/h |

エトレウス海峡トンネル(エトレウスかいきょうトンネル、英語:Etreus Channel Tunnel)は、クルーガ島(ニスカリマ共和国)とカリオニア大陸(高天原帝国)間のエトレウス海峡の両岸を結ぶ、鉄道用海底トンネルである。エトレウス・チューブが保有・管理している。「エルスタリアコーテンゲン連絡道」の一部として併用されている。

| 1 概要 2 技術 2.1 先進導坑 2.2 工法 2.3 本坑 3 鉄道 3.1 走行車両 3.2 運行車両 3.3 線路使用料 4 事故・トラブル 5 国境検査 |

エトレウス海峡の海底下約100mを穿って設けられたトンネルで、全長52.86kmは交通機関用のトンネルとしてはニスカリマ、高天原両国において最長である。全長が約52.9kmであることからゾーン529の愛称を持つ。世界有数の全長を誇る交通機関用トンネルでもある。

エトレウス海峡を含む新路線は当初から高速鉄道の規格で建設された高速新線である。ニスカリマ国内においては高速鉄道は完全な独立路線として建設されているが、当路線においては在来線の海峡線も同時に建設されており、ニスカリマ側のトンネル出口には、ニスカリマで唯一在来線と高速線との分岐点が存在する。

また、トンネルを利用して通信ケーブルや送電線が敷設されている。

ニスカリマ共和国と高天原帝国が出資するエトレウス・チューブが建設を行い、開通後も保有・管理を行っている。またカートレインであるエトレウスシャトルの運営も行っており、鉄道専用トンネルでありながら、多くの自動車も通過することが可能である。

ニスカリマ国内において新規に高速線を建設する場合、全国高速線鉄道整備法により開業後10年間、路線の制限速度を260km/hとすることになっているが、本トンネルは適応外となっている。しかし、高速鉄道だけではなく貨物列車や在来線国際列車も多く利用するためトンネル内の制限速度は160km/hとなっている。

ニスカリマ側の出口にテレク駅が、高天原出口にはコーテンゲン駅が置かれている。エトレウス連絡船の代替という意味もありこれらの駅間のみを結ぶ快速「チャンネル」が存在する。

トンネル内の最深地点を国境線としており、青と緑の蛍光灯の印が存在する。

全工程においての殉職者は28名。テレク崎に殉職者の碑が建っている。

エトレウス海峡を含む新路線は当初から高速鉄道の規格で建設された高速新線である。ニスカリマ国内においては高速鉄道は完全な独立路線として建設されているが、当路線においては在来線の海峡線も同時に建設されており、ニスカリマ側のトンネル出口には、ニスカリマで唯一在来線と高速線との分岐点が存在する。

また、トンネルを利用して通信ケーブルや送電線が敷設されている。

ニスカリマ共和国と高天原帝国が出資するエトレウス・チューブが建設を行い、開通後も保有・管理を行っている。またカートレインであるエトレウスシャトルの運営も行っており、鉄道専用トンネルでありながら、多くの自動車も通過することが可能である。

ニスカリマ国内において新規に高速線を建設する場合、全国高速線鉄道整備法により開業後10年間、路線の制限速度を260km/hとすることになっているが、本トンネルは適応外となっている。しかし、高速鉄道だけではなく貨物列車や在来線国際列車も多く利用するためトンネル内の制限速度は160km/hとなっている。

ニスカリマ側の出口にテレク駅が、高天原出口にはコーテンゲン駅が置かれている。エトレウス連絡船の代替という意味もありこれらの駅間のみを結ぶ快速「チャンネル」が存在する。

トンネル内の最深地点を国境線としており、青と緑の蛍光灯の印が存在する。

全工程においての殉職者は28名。テレク崎に殉職者の碑が建っている。

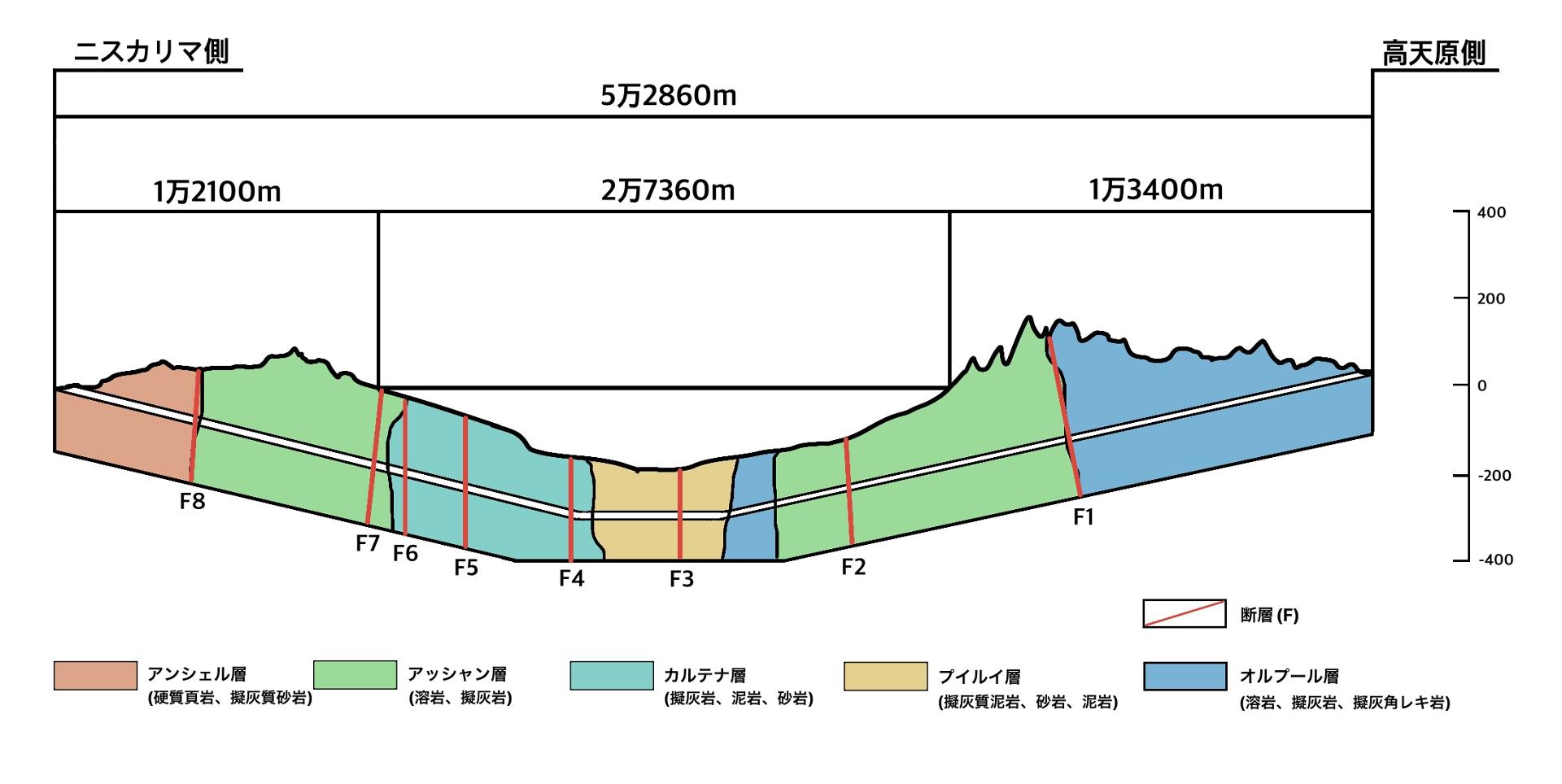

エトレウス海峡トンネルの建設に際しては、海上からの事前調査が入念に行われたが、それでも海底の地中を完全に調査するのは無理であった。そこで本トンネルでは両岸から斜坑を掘りそこから先進ボーリングによって地質調査を行いつつ本坑が後を追う形で掘削が行われた。しかし先進ボーリングは水平方向にボーリング調査を行うため、水平の維持が難しく、ボーリングした孔内の圧力を維持できずに出水が発生したため、当初は難航した。そこでリバース工法を採用することにより月に数百メートルでのボーリングの掘進が可能となった。海底部に関しては先進導坑、作業抗、本坑の順で掘削され、本坑にはサイロット工法が用いられたが、海底部以外ではTBM工法が採用された。先進導坑は水平ボーリングによる地質調査だけでなく排水設備としても利用されており、排水を容易に行うため本坑や作業抗とは異なり、海峡中央部を中心に陸地へ向けて下るように建設されている。

海底部は陸上部に比べ非常に地質が軟弱でありまた、多くの断層破砕帯を通過し各所に地下水脈も存在するため、多くの異常出水や膨張圧により工事は難航した。そのためエトレウス海峡トンネルでは新オーストリアトンネル工法による「注入」と「吹付コンクリート」が使われた。注入とはセメントミルクと水ガラスの混合物による注入材を注入用高圧ポンプを用いて、岩盤や水脈へ注入し、注入材が固まった後に掘削を行う工法で、トンネルの太さ以上の硬い岩盤を作っておくという理屈である。これにより異常出水は非常に減少したものの、完全に防ぎきることはできなかった。吹付コンクリートとは、掘削直後に岩盤へコンクリートを吹き付けて緩みや崩落を防ぐ工法である。

工事で最難関とされた場所がF6断層である。F6断層はニスカリマ側出口から約20km地点付近に存在し、地盤内の土圧が非常に大きく工法が変更されている。エトレウス海峡トンネルの海底部ではサイロット工法が用いられていたが、これは完全な円形とはなっていないため、土圧が大きい箇所には不向きであった。そこでF6断層を突破するために採用されたのが周壁導坑先進円形ショートベンチ法である。周壁導坑先進ショートベンチ法ではまず本坑の左右に小さな円形の導坑を掘削し、内部に支保工を設置したうえでロックアンカーを打ち込みコンクリートで埋め戻す。その後上半分、下半分の順で本坑を掘削していくというものである。

掘削が終わり鉄道が開業した後もトンネル内では常に湧き水が出続けている。そのため、両岸の斜坑部分に汲み上げ用のポンプが設置されている。

工事で最難関とされた場所がF6断層である。F6断層はニスカリマ側出口から約20km地点付近に存在し、地盤内の土圧が非常に大きく工法が変更されている。エトレウス海峡トンネルの海底部ではサイロット工法が用いられていたが、これは完全な円形とはなっていないため、土圧が大きい箇所には不向きであった。そこでF6断層を突破するために採用されたのが周壁導坑先進円形ショートベンチ法である。周壁導坑先進ショートベンチ法ではまず本坑の左右に小さな円形の導坑を掘削し、内部に支保工を設置したうえでロックアンカーを打ち込みコンクリートで埋め戻す。その後上半分、下半分の順で本坑を掘削していくというものである。

掘削が終わり鉄道が開業した後もトンネル内では常に湧き水が出続けている。そのため、両岸の斜坑部分に汲み上げ用のポンプが設置されている。

- Class 210

- Class 300

- Class 320

- 125系

- 150系

- 310系

- 393系

- 487系

- 489系

- EF68

- EF1200

- 12系

- 24系

- 40系

- 80系

- マヤ15形

- スヤ32形

- EF300

- マニ22形

国境検査に関してエトレウス海峡トンネルでは、トンネル建設に先立ってエトレウス協定がニスカリマ、高天原両国によって締結されている。これは両国間において国境検査を一部廃止するものであり、エトレウス海峡トンネルのために締結がされた。これによりトンネルを通過するすべての列車は国境検査を受けないため、非常にスムーズな列車の運行が可能である。

タグ

コメントをかく