HD1906年以降のソビエト経済は、高度に中央集権が行われた幾つかの諸国家機関によって経済が導かれる計画経済です。

ソビエト経済は公式には恐慌と失業者か理論的に発生しない安定した経済体制ですが、政府の経済政策によって常に経済は変化を経験しています。そしてソビエトの計画経済は、低いジニ係数と高度に発展した医療システム(乳児死亡率2,7%)の無償での提供を国民に与えました。

五ヵ年計画は、1940年までにソビエト経済の中心を農業から工業に変化させ、共産圏の諸国家の中でも有数の工業国にレファルを発展させました。

特に戦後の第三次五ヵ年計画から第四次五ヵ年計画のおおよそ10年間の間、ダイナミズムな経済成長は年平均成長率で+6,3%を記録しました。

ソビエト経済は公式には恐慌と失業者か理論的に発生しない安定した経済体制ですが、政府の経済政策によって常に経済は変化を経験しています。そしてソビエトの計画経済は、低いジニ係数と高度に発展した医療システム(乳児死亡率2,7%)の無償での提供を国民に与えました。

五ヵ年計画は、1940年までにソビエト経済の中心を農業から工業に変化させ、共産圏の諸国家の中でも有数の工業国にレファルを発展させました。

特に戦後の第三次五ヵ年計画から第四次五ヵ年計画のおおよそ10年間の間、ダイナミズムな経済成長は年平均成長率で+6,3%を記録しました。

レファルは長い間帝政カリオニアの支配下にありましたが、その地理的優位性からいち早く工業化と資本主義化が進展していました。そして、それは旧弊とした帝政カリオニアから独立したHD1889年、すなわちレファル公国の成立によってより一層進展し、革命直前のHD1899年には一人当たりGDPは3042$まで発展しています。

四月革命は壊滅的な被害をレファル経済に与えました。それは内戦によって与えられたものであり、2年間にわたる内戦は2000$程度にまでGDPが低下しました。この内戦では統制経済が実施され、配給切符による配分が行われていました。そして、統制経済は僅か15,7%の工業の生産高を1/2に、より壊滅的だったのは農業です。大土地所有者は完全に一層され、土地は小分けに各地の農民や勤労者の子弟の希望者に割り振られました。それは効率的な農業を破壊し、かつソビエト政権も十分に物資を供給することはありませんでした。

四月革命は壊滅的な被害をレファル経済に与えました。それは内戦によって与えられたものであり、2年間にわたる内戦は2000$程度にまでGDPが低下しました。この内戦では統制経済が実施され、配給切符による配分が行われていました。そして、統制経済は僅か15,7%の工業の生産高を1/2に、より壊滅的だったのは農業です。大土地所有者は完全に一層され、土地は小分けに各地の農民や勤労者の子弟の希望者に割り振られました。それは効率的な農業を破壊し、かつソビエト政権も十分に物資を供給することはありませんでした。

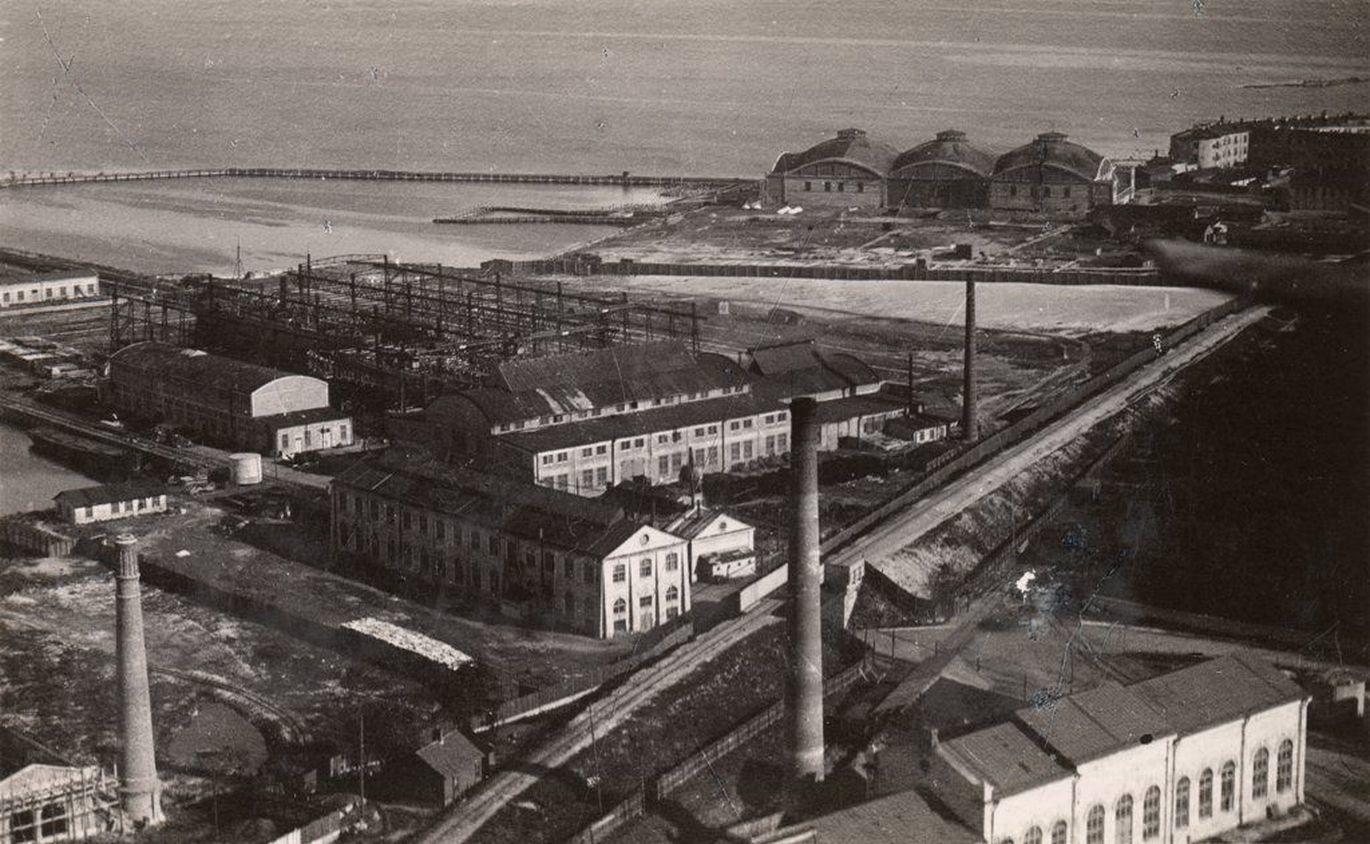

↑第一次五ヵ年計画で建設された工場

内戦は1901年に終結しましたが、統制経済は一定の程度で維持されています。工場は極めて小さな僅かな物を除いて国有化されており、この分野に限られた投資が最大限行われました。

内戦終結後の数年間の間は確かに市場経済が行われています。事実、ソビエト政権は計画経済の導入を目指していましたが、それは時期尚早として二回延期されていました。市場経済の継続は革命で一掃された資本家の延命に繋がっており、国営企業はその経験の不足から経済の専門家として彼らを雇用する必要がありました。

農業部門は統制経済が解除され、市場経済を経験することにより確実に回復を行っていましたが、新たに土地の配分を受けた人々の内、半数は土地を放棄して都市部に流入しました。それは農作物が安い価格で国家によって買い取られており、肥料等を製造するべき工場が十分に稼働しなかった為でした。上記のような一連の出来事があった後、農業生産高は急落し食糧の調達危機が発生した。政府は問題に対象するために空白になった無人の農作地を大規模農業企業(国営農場、ソフホーズ―Совхоз)に再編することで解決を試みました。この時点で大規模農業企業は少なくとも20%~45%の農作地を占めていました。

工業、輸送、卸売、農業の国営化はゆっくりと、しかし確実に前進しており計画経済の諸前提は1903年までに確立され、1903年に開催された第12回党大会に於いて計画経済の導入が決定されました。

1904年から開始された第一次五ヵ年計画は既にソ連邦で実施されていた五ヵ年計画にひどく酷似した形で実施され、消費財などの軽工業を犠牲に重工業の著しい飛躍が達成されました。

この第一次五ヵ年計画はソ連邦からの融資を受けており、工業は50%の成長を遂げ、工業、輸送、建設に従事する労働者の数は3倍以上増加し、ソビエト社会に新しい階級を創設した。

第一次五ヵ年計画は4年6ヵ月で計画を完遂したと公式には発表されており、2316$であった一人当たりGDPは4168$まで増加しています。しかし、五ヵ年計画では質よりも量が重視されており、左右で袖の大きさの異なる服、穴の空いた下着など使用に耐える製品の割合は僅か半分程度だった。

Нет проблемы, которую мы, рабочие, не можем решить!

(我ら勤労者に解決出来ない困難は存在しない!)

第一次五ヵ年計画やその後の五ヵ年計画では上記のようなスローガンが大々的に使用されており、幾つかのプロパガンダ楽曲も制作されています。そして、それは勤労者を鼓舞し、より一層の勤労を推進することが目的でした。

第一次五ヵ年計画は華々しい成功を納めましたが、その裏には人々の大きな出血が存在しており、その不満は書記長であるリューシンの暗殺と言う形で噴出しました。暗殺は国家安全保障局による国民の監視を強め、レファルに全体主義の風潮を蔓延させた。

書記長の暗殺と言う前代未聞の事態のなかでレファル社会主義労働党(共産党)は直ちに第二次五ヵ年計画を推進します。それは新しく書記長となったコンスタンチン・トゥーリンによって推し進められた物で、可及的速やかな社会主義体制確立を目標としており、それに前後して国内では粛清の嵐が吹き荒れました。社会主義労働党の指導部はそれが第一次五ヵ年計画で明らかに軽工業が考慮されていないことが原因であると認知しています。その為、第二次五ヵ年計画は僅かではありますが消費財や軽工業に対しても配慮がなされていました。

第二次五ヵ年計画はその完遂を成し遂げる前にww2が原因で放棄され、レファル経済はww2によって大きな打撃を受けました。一人当たりGDPは5418$から3256$まで低下した。配給切符が8年振りに復活し、闇経済が成功を収めました。一人当たりに配給されたカロリーは1日に1500cal程度です。

ww2の終結後、全体で少なくとも50万人を失い、1万以上の大規模農業企業が損害を受けた中、第三次五ヵ年計画を初めとする数次の五ヵ年計画が国家復興のために遂行され、成長率は1926年に7%、1927年に8%、1928年に11%を記録しており、配給制は1923年までの解消されました。配給制がここまで長引いたのは復興計画が重工業に過度に投資を行っていたこと、そしてゴトロス戦争による軍事部門の比重の増加が原因でした。

30年代の半ばまでに全農地の90%以上は大規模農業企業もしくは農業生産協同組合によって占められており、この時になってようやく農業の集団化は完遂されました。

20年代の後半には、過度に中央集権がなされた計画経済は縦割りと官僚主義によってあまりにも多くの欠陥を噴出させていた。したがって、ソビエト政権は管理機構の非集中化と企業権限の拡大、そして独立採算制の導入を基礎とした経済改革を実施した。管理機構は中央省庁が廃止され、いくつかに分割された地域ごとに設置された新機関に譲渡され地域の実情を反映した経営を可能とした。

これは中央の独裁の軽減と、地域のイニシアチブの強化であり、各新機関が発言力強化を目論んだため、発達途上の地域の急速な発展を達成させました。しかし、この地域管理体制は複雑化する産業の発展を阻害し、かつ全国レベルでの流通を抑制させたため再び中央管理体制に回帰しました。

経済改革は労働生産性を7%改善させ、また支配の正当性の確立のためにこれまで以上に消費財製造や軽工業への投資を増加させた。

このような一連の経済改革は鈍化しつつあったレファル経済の再活性化に成功し、現在『奇跡の経済』と呼ばれる状態を生み出しました。

消費財の供給や生活水準は目に見えて向上しています。70年に突入する前にテレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率は50%を越えており、賃金の年平均上昇率は4%を達成しています。これに加えて四半期ごとにボーナスが勤労者には与えられ所得は急上昇している。

しかし基本的な消費財は国家からの補助金によって極めて安価でした。このような状況は相対的な物資不足を生み出し、その為人々の家計に占める食費や貯蓄額は増加した。

政府は人々の余剰購買力を吸収するために、高品質製品や資本主義国家からの輸入品を取り揃える高所得者向けの売店を建設し、その売り上げは価格を低下させるための補助金の補填でした。

『奇跡の経済』の時には完全週休2日制が確立し、最低有休は15日になりました。また耐久消費財が普及することにより女性の家事労働の負担は軽減され、家庭の存在する女性には家庭労働の日としての休みが月に一度存在しました。当時のソビエト経済における女性は少ない人口のために貴重な労働力であり、労働可能な人口のうち60%以上が職についていました。それは女性に二重、三重の負担をかけており、現在も存続する全国女性同盟は34年に初めて全国大会を開き外食やクリーニング、学校給食のサービスの拡大を求めました。

都市部で『奇跡の経済』が進展すると都市と農村での格差が社会問題として発生しました。実際、農村ではあらゆる社会サービスが欠けており、多数存在する農村全てに投資を行うだけの経済力は存在しませんでした。また伝統的な保守勢力は農村への投資の増大と重工業への投資の減少に強く反対しており、そのために農村の集住化、すなわち新規建造された大規模な都市型居住区への大量の移住です。これにより農村と都市間の生活水準、住環境、社会サービスの格差は縮まり、過半数の人々が政策を高く評価したが、土地と人の伝統的繋がりが破壊された事は農業従事者の数を減らした。食糧は30年代を通して安定して供給されていたが39年の記録的な冷夏は食糧危機を発生させました。

20年代の後半には、過度に中央集権がなされた計画経済は縦割りと官僚主義によってあまりにも多くの欠陥を噴出させていた。したがって、ソビエト政権は管理機構の非集中化と企業権限の拡大、そして独立採算制の導入を基礎とした経済改革を実施した。管理機構は中央省庁が廃止され、いくつかに分割された地域ごとに設置された新機関に譲渡され地域の実情を反映した経営を可能とした。

これは中央の独裁の軽減と、地域のイニシアチブの強化であり、各新機関が発言力強化を目論んだため、発達途上の地域の急速な発展を達成させました。しかし、この地域管理体制は複雑化する産業の発展を阻害し、かつ全国レベルでの流通を抑制させたため再び中央管理体制に回帰しました。

経済改革は労働生産性を7%改善させ、また支配の正当性の確立のためにこれまで以上に消費財製造や軽工業への投資を増加させた。

このような一連の経済改革は鈍化しつつあったレファル経済の再活性化に成功し、現在『奇跡の経済』と呼ばれる状態を生み出しました。

消費財の供給や生活水準は目に見えて向上しています。70年に突入する前にテレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率は50%を越えており、賃金の年平均上昇率は4%を達成しています。これに加えて四半期ごとにボーナスが勤労者には与えられ所得は急上昇している。

しかし基本的な消費財は国家からの補助金によって極めて安価でした。このような状況は相対的な物資不足を生み出し、その為人々の家計に占める食費や貯蓄額は増加した。

政府は人々の余剰購買力を吸収するために、高品質製品や資本主義国家からの輸入品を取り揃える高所得者向けの売店を建設し、その売り上げは価格を低下させるための補助金の補填でした。

『奇跡の経済』の時には完全週休2日制が確立し、最低有休は15日になりました。また耐久消費財が普及することにより女性の家事労働の負担は軽減され、家庭の存在する女性には家庭労働の日としての休みが月に一度存在しました。当時のソビエト経済における女性は少ない人口のために貴重な労働力であり、労働可能な人口のうち60%以上が職についていました。それは女性に二重、三重の負担をかけており、現在も存続する全国女性同盟は34年に初めて全国大会を開き外食やクリーニング、学校給食のサービスの拡大を求めました。

都市部で『奇跡の経済』が進展すると都市と農村での格差が社会問題として発生しました。実際、農村ではあらゆる社会サービスが欠けており、多数存在する農村全てに投資を行うだけの経済力は存在しませんでした。また伝統的な保守勢力は農村への投資の増大と重工業への投資の減少に強く反対しており、そのために農村の集住化、すなわち新規建造された大規模な都市型居住区への大量の移住です。これにより農村と都市間の生活水準、住環境、社会サービスの格差は縮まり、過半数の人々が政策を高く評価したが、土地と人の伝統的繋がりが破壊された事は農業従事者の数を減らした。食糧は30年代を通して安定して供給されていたが39年の記録的な冷夏は食糧危機を発生させました。

30年代から40年代初頭のおおよそ10年間が『奇跡の経済』であるならば、40年代から60年までの時代は安定期、東側資本主義者によると停滞期でした。この頃になると経済成長率は年3%程度に低下しています。

しかし労働者の待遇改善は続いた。労働者の給与は1942年〜1953年で30%以上増加し、最低有給日数は20日に増加しました。この時期の書記長であるローベルト=クルィロフは公平性と人々の消費生活の発展を追及する経済政策を採用しており、45年にはテレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率が80%を越えました。また彼は豊かな社会を生み出す為に多くの消費財を東側資本主義国家から輸入しており、貿易赤字が増大し、かつ補助金の数を増加させ財政に大きな負担を強いました。

これらの補助金を補填するためにこれまで以上の輸出の拡大を図り、その為コンピューター部門、電子機器部門の投資は増加した。しかし投資に見合った成果は上がらず財政をより一層悪化させた。

ソビエト政権は低下が著しい労働生産性の向上を目的としたキャンペーンを実施したが、サボタージュが多発して失敗した。これは体制による社会福祉の増加、質を考えなければ安価に手に入る消費財、職業と賃金の完全な保障が原因でした。人々は程々な労働を行うだけで十分に日々を送ることが出来たことは社会主義の理念の確立であり、それ以上の発展を阻害しています。

この安定期(停滞期)の経済はソ連邦の援助や安価な資源の加工とそれらの輸出によって辛うじて保たれていました。しかしソ連邦からの援助は年々低下しており、極めて重大な問題だったのはソ連邦からの資源の配給が減らされていたことです。これはソ連邦の経済的な事情に由来するものでしたが、これによって国内での資源の節約が行われました。それは輸送の主力であったトラックでの輸送から鉄道輸送への切り替えであり、これは流通網の麻痺や弱体化、物資不足を招き、消費財の原価の上昇が発生した。しかし社会の安定と支配の正当性の確立のために価格は一切上昇することはありませんでした。事実、1956年に固定価格の引き上げが宣言されましたが民衆はストライキなどの抗議活動が相次ぎ、それを中断せざるを得ませんでした。これは労働生産性の強制による負担が増えていたにも関わらず、そのような価格の引き上げは勤労者の実質的賃金を低下させるためでした。

また幾つかの火力発電所はより安価な褐炭を使用することになり、この時期には原子力発電所が建設されました。

これらを解決する為には僅かな資源や新技術を使って外貨を獲得することが唯一の解決策と認識されました。その為、自動車部門、エレクトロニクス部門等の投資はより一層増加し、流通や設備などがその煽りを受けました。そして、流通や設備などの補修が滞るとますます人々の暮らしは危機に陥り、社会的不安は増加した。

社会的不安が増大すると人々は抗議活動を行い、それは時が経つと次第に組織的な運動になりました。(1958年に自主独立団体『臨時労働委員会』の結成)

しかし労働者の待遇改善は続いた。労働者の給与は1942年〜1953年で30%以上増加し、最低有給日数は20日に増加しました。この時期の書記長であるローベルト=クルィロフは公平性と人々の消費生活の発展を追及する経済政策を採用しており、45年にはテレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率が80%を越えました。また彼は豊かな社会を生み出す為に多くの消費財を東側資本主義国家から輸入しており、貿易赤字が増大し、かつ補助金の数を増加させ財政に大きな負担を強いました。

これらの補助金を補填するためにこれまで以上の輸出の拡大を図り、その為コンピューター部門、電子機器部門の投資は増加した。しかし投資に見合った成果は上がらず財政をより一層悪化させた。

ソビエト政権は低下が著しい労働生産性の向上を目的としたキャンペーンを実施したが、サボタージュが多発して失敗した。これは体制による社会福祉の増加、質を考えなければ安価に手に入る消費財、職業と賃金の完全な保障が原因でした。人々は程々な労働を行うだけで十分に日々を送ることが出来たことは社会主義の理念の確立であり、それ以上の発展を阻害しています。

この安定期(停滞期)の経済はソ連邦の援助や安価な資源の加工とそれらの輸出によって辛うじて保たれていました。しかしソ連邦からの援助は年々低下しており、極めて重大な問題だったのはソ連邦からの資源の配給が減らされていたことです。これはソ連邦の経済的な事情に由来するものでしたが、これによって国内での資源の節約が行われました。それは輸送の主力であったトラックでの輸送から鉄道輸送への切り替えであり、これは流通網の麻痺や弱体化、物資不足を招き、消費財の原価の上昇が発生した。しかし社会の安定と支配の正当性の確立のために価格は一切上昇することはありませんでした。事実、1956年に固定価格の引き上げが宣言されましたが民衆はストライキなどの抗議活動が相次ぎ、それを中断せざるを得ませんでした。これは労働生産性の強制による負担が増えていたにも関わらず、そのような価格の引き上げは勤労者の実質的賃金を低下させるためでした。

また幾つかの火力発電所はより安価な褐炭を使用することになり、この時期には原子力発電所が建設されました。

これらを解決する為には僅かな資源や新技術を使って外貨を獲得することが唯一の解決策と認識されました。その為、自動車部門、エレクトロニクス部門等の投資はより一層増加し、流通や設備などがその煽りを受けました。そして、流通や設備などの補修が滞るとますます人々の暮らしは危機に陥り、社会的不安は増加した。

社会的不安が増大すると人々は抗議活動を行い、それは時が経つと次第に組織的な運動になりました。(1958年に自主独立団体『臨時労働委員会』の結成)

60年代のソビエト経済は僅か1%程度の経済成長率から始まり、政治的混乱と共にありました。最も大きな政治的混乱を招いた原因はソ連邦によるペレストロイカの開始でした。言論の自由の欲求はレファルにも波及し、共産党はこれを承認した。言論の自由が保障された後も共産党批判こそあれど、社会主義体制への批判が存在しなかった事は注目するべきです。

物資不足はいよいよ深刻化しており、辛うじて成長していた数値は61年にマイナスに転じます。この様な状況下で市場経済の導入を主張する人々が生まれ、彼らは民衆に熱狂的に支持されました。何故なら当時の打つ手のないと思われていた状況において市場経済とはまさに特効薬のように思われた為です。

1962年の全国統一最高会議代議員総選挙が完全な自由選挙にすることが共産党と臨時労働委員会の間で決定されたとき、その様な市場経済導入派は社会労働党として共産党から分離します。

結果として彼らは総選挙で6割の議席を獲得し、共産党は2割程度の議席に転落します。

彼らが政権を獲得すると社会労働党は市場経済の導入を経済テクノクラートの強烈な反対に合いつつも強硬します。それは約束された成果を産み出さなかった。計画は完全に放棄され、物資の割り当てが行われなくなると企業はあらゆる生産を停止し、また補助金によって存続していた多数の赤字企業は倒産し失業者が数多く発生した。社会労働党は一時的な現象であり、市場が完全に機能するとこれらの諸問題は解決されると説明しましたが、そのための立法は遅々として進まなかった。共産党、そして経済テクノクラートを支持母体とする議員による反対は想定以上の物であり、社会労働党の改革は完全に頓挫した。

急激な経済の転落と第二経済(裏経済)の発展があり、人身売買すらもが横行したと考えられています。格差は広がり一部の人々はかつての生活を維持していましたが、多くの人はそれを失いました。

人々は共産党による社会福祉政策は市場経済でも堅持されるべきだと考えていましたが、それは完全に裏切られています。光熱費、家賃、水道代……その他諸々の補助金によって安価に押さえられていた物が上昇し、ハイパーインフレが発生しました。

共産党の支持が社会労働党を上回っている事は明らかです。

1965年8月19日、1900年の四月革命以来の動乱がレファル全土を襲いました。それは賃金の未払いが相次いだ軍による蜂起です。後世で一般に言われるようにこれは共産党が指導した訳ではありませんでした。共産党は当時、臨時の全国党大会を行っており、議題として上がっていたのは書記長の選挙でした。

19日は軍の演習が終了し軍の駐屯地への帰還が行われており、多くの軍隊が移動を開始していた。当時のターリンでは民衆によるデモが発生しており、社会労働党本部、行政機関等に殺到し円滑な業務の執行が不可能な状態に陥っていました。午前9時12分に政府は軍に鎮圧を命令し、デモ隊と軍はにらみ合いの状態になりました。午前10時26分、共産党党大会に一本の連絡が入りました。それは軍からの要請であり、社会労働党にかわって政権を獲得すること、すなわち革命への参加の要請でした。共産党党大会は紛糾しましたが午前11時56分に革命への参加を決定します。これを受けて正午に軍はデモ隊の前から撤退し政府機関の方向に向かいます。デモ隊は軍に続いて政府機関に突入しました。

そして午後13時8分、社会労働党本部が陥落し共産党は再び政権に復帰しました。共産党は直ちに市場経済を蜂起。そして臨時二ヶ年計画を実行します。彼らはある程度の弾力性を持たせた計画経済をソビエト経済に適応させましたが、それは本質的には以前の物と同一です。そして同時に政治改革も平行して行われ、共産党一党独裁から共産党優位のヘゲモニー政党制が確立されました。社会労働党と市場経済の信用が完全に破壊された為に、人々の間では歪な形ではありましたが社会福祉と公平性を実現させた共産党に対する信頼によって反対は存在しませんでした。

物資不足はいよいよ深刻化しており、辛うじて成長していた数値は61年にマイナスに転じます。この様な状況下で市場経済の導入を主張する人々が生まれ、彼らは民衆に熱狂的に支持されました。何故なら当時の打つ手のないと思われていた状況において市場経済とはまさに特効薬のように思われた為です。

1962年の全国統一最高会議代議員総選挙が完全な自由選挙にすることが共産党と臨時労働委員会の間で決定されたとき、その様な市場経済導入派は社会労働党として共産党から分離します。

結果として彼らは総選挙で6割の議席を獲得し、共産党は2割程度の議席に転落します。

彼らが政権を獲得すると社会労働党は市場経済の導入を経済テクノクラートの強烈な反対に合いつつも強硬します。それは約束された成果を産み出さなかった。計画は完全に放棄され、物資の割り当てが行われなくなると企業はあらゆる生産を停止し、また補助金によって存続していた多数の赤字企業は倒産し失業者が数多く発生した。社会労働党は一時的な現象であり、市場が完全に機能するとこれらの諸問題は解決されると説明しましたが、そのための立法は遅々として進まなかった。共産党、そして経済テクノクラートを支持母体とする議員による反対は想定以上の物であり、社会労働党の改革は完全に頓挫した。

急激な経済の転落と第二経済(裏経済)の発展があり、人身売買すらもが横行したと考えられています。格差は広がり一部の人々はかつての生活を維持していましたが、多くの人はそれを失いました。

人々は共産党による社会福祉政策は市場経済でも堅持されるべきだと考えていましたが、それは完全に裏切られています。光熱費、家賃、水道代……その他諸々の補助金によって安価に押さえられていた物が上昇し、ハイパーインフレが発生しました。

共産党の支持が社会労働党を上回っている事は明らかです。

1965年8月19日、1900年の四月革命以来の動乱がレファル全土を襲いました。それは賃金の未払いが相次いだ軍による蜂起です。後世で一般に言われるようにこれは共産党が指導した訳ではありませんでした。共産党は当時、臨時の全国党大会を行っており、議題として上がっていたのは書記長の選挙でした。

19日は軍の演習が終了し軍の駐屯地への帰還が行われており、多くの軍隊が移動を開始していた。当時のターリンでは民衆によるデモが発生しており、社会労働党本部、行政機関等に殺到し円滑な業務の執行が不可能な状態に陥っていました。午前9時12分に政府は軍に鎮圧を命令し、デモ隊と軍はにらみ合いの状態になりました。午前10時26分、共産党党大会に一本の連絡が入りました。それは軍からの要請であり、社会労働党にかわって政権を獲得すること、すなわち革命への参加の要請でした。共産党党大会は紛糾しましたが午前11時56分に革命への参加を決定します。これを受けて正午に軍はデモ隊の前から撤退し政府機関の方向に向かいます。デモ隊は軍に続いて政府機関に突入しました。

そして午後13時8分、社会労働党本部が陥落し共産党は再び政権に復帰しました。共産党は直ちに市場経済を蜂起。そして臨時二ヶ年計画を実行します。彼らはある程度の弾力性を持たせた計画経済をソビエト経済に適応させましたが、それは本質的には以前の物と同一です。そして同時に政治改革も平行して行われ、共産党一党独裁から共産党優位のヘゲモニー政党制が確立されました。社会労働党と市場経済の信用が完全に破壊された為に、人々の間では歪な形ではありましたが社会福祉と公平性を実現させた共産党に対する信頼によって反対は存在しませんでした。

市場社会主義が完全に失敗に終わった後、残された物は50年代後半の行き詰まった経済よりも酷い状態の経済でした。しかし市場社会主義は計画経済によって産み出された官僚主義などを一掃しており、完全に新しい状態で経済を開始することが出来ました。よって、再び政権に返り咲いた共産党は常々議論されていた経済改革を速やかに実行しました。固定価格はほとんど廃止され、一定の市場システムが経済システムに組み込まれています。

経済改革はそれまで民衆の理解を得られなかったが、市場経済の破滅的な破壊活動を実感した多くの人々に支持された。保守的な官僚さえもがこれを支持しており、80年にようやく60年の水準に回復しました。後世の研究によると、60年代の経済と政治の混乱は所謂ショック療法であり必要不可欠なものであったとされますが、一方で本質的には不要であり、それがソビエト経済が後発のゴトロス経済に追い抜かれる原因となったと主張する研究者も存在します。

現在のソビエト経済はかつて無いほどに盛況でありアクティブです。これはHD2000年までに一人当たりGDPが20,000$を越えると予想されており、ソビエト政権の目下の課題はIT産業の確立です。

また、ソビエト政権は常に効率的な計画経済に則った社会主義経済システムを追及しています。それは彼らの信条である共産主義社会建設のために必要不可欠な物であり、多くの場合人々に支持されています。おそらく、ソビエト経済は政府当局の平和共存政策によってこれまで以上に国際経済とリンクすると予想されます。そのときに、ソビエト経済は大きな挑戦を受けるだろう。しかし、その問題が解決されたのであれば、ソビエト経済はこれまでにない発展を遂げると推測されます。彼らは計画経済の発展と勤労者の経済的、物質的発展が最も必要な課題であると認識しています。

経済改革はそれまで民衆の理解を得られなかったが、市場経済の破滅的な破壊活動を実感した多くの人々に支持された。保守的な官僚さえもがこれを支持しており、80年にようやく60年の水準に回復しました。後世の研究によると、60年代の経済と政治の混乱は所謂ショック療法であり必要不可欠なものであったとされますが、一方で本質的には不要であり、それがソビエト経済が後発のゴトロス経済に追い抜かれる原因となったと主張する研究者も存在します。

現在のソビエト経済はかつて無いほどに盛況でありアクティブです。これはHD2000年までに一人当たりGDPが20,000$を越えると予想されており、ソビエト政権の目下の課題はIT産業の確立です。

また、ソビエト政権は常に効率的な計画経済に則った社会主義経済システムを追及しています。それは彼らの信条である共産主義社会建設のために必要不可欠な物であり、多くの場合人々に支持されています。おそらく、ソビエト経済は政府当局の平和共存政策によってこれまで以上に国際経済とリンクすると予想されます。そのときに、ソビエト経済は大きな挑戦を受けるだろう。しかし、その問題が解決されたのであれば、ソビエト経済はこれまでにない発展を遂げると推測されます。彼らは計画経済の発展と勤労者の経済的、物質的発展が最も必要な課題であると認識しています。

| 年代 | 一人当たりGDP | 備考 |

|---|---|---|

| 1899年 | 3,042$ | 4月革命の前年 |

| 1901年 | 2,011$ | 内戦終結時 |

| 1908年 | 4,168$ | 第一次五ヵ年計画達成年 |

| 1911年 | 5,418$ | ww2参戦前 |

| 1915年 | 3,256$ | ww2終戦 |

| 1925年 | 5,861$ | |

| 1935年 | 7,032$ | |

| 1945年 | 9,363$ | |

| 1955年 | 10,534$ | |

| 1960年 | 11,866$ | 市場社会主義制度導入前 |

| 1966年 | 7,416$ | 市場社会主義制度終焉 |

| 1975年 | 9,642$ | |

| 1985年 | 11,234$ | |

| 1990年 | 12,683$ |

レファル経済、すなわち社会主義経済体制を構成する要である経済計画は、広範な領域における全人民的所有(国家所有)と協同組合的所有によって支えられており、国家計画委員会によって計画され、国民経済評議会によって管理されます。

経済計画はHD1904年に初めて実施されており、それ以後HD1962年~HD1965年の一時期を除いて国内経済の殆んどあらゆる領域で包括的に機能しています。

経済計画はHD1904年に初めて実施されており、それ以後HD1962年~HD1965年の一時期を除いて国内経済の殆んどあらゆる領域で包括的に機能しています。

五ヵ年計画は国家計画委員会によって策定されます。この計画は経済の動向を導き、7つの指標(収益率、利潤額、基本的生産品目、納期、賃金基金額、国家予算に対する納入額、新技術の導入に関する基本課題)と5ヵ年の長期的目標を各企業とそれを管轄する経営評議会に通達します。

経営評議会は中央で策定された計画に対して内部議論を行い、各企業ごとに設置された生産委員会(労働者による組織)の代表者との擦り合わせを実行した後に、1暦年を網羅する短期計画を策定し、これを国民経済評議会に提出し、その後その計画に従って経済活動を実行します。

一般に五ヵ年計画はガイドラインであり、経済の方向性を定めます。

『Планирование — закон, выполнение — долг, раннее достижение — честь!』

(計画は法、履行は義務、早期達成は名誉!)

無計画な生産を忌避するため、五ヵ年計画の制御システムによる原料の配分はHD1960年代を境に廃止されています。現在、様々な企業が計画の必要に応じて機器、材料、及び消費財を手に入れる為に自由にアクセスしていた供給システムは、輸入に依存する希少な原材料を除き、多くの場合、自由価格に設定されている限定的な市場の中で国庫への納入後の企業利潤によって手に入れられます。

五ヵ年計画での企業運営は完全独立採算制が基本であり、収益率・利潤率などの企業利潤が大きく重視されています。企業利潤は各事業毎に定められた割合で国庫に納付されており、残存分を各企業は自由に、勤労者へのボーナスや設備投資、原料の買い付けなどに使用することが可能です。

企業運営には労働者自主管理の概念が一部導入されており、国家から派遣された経済テクノラートを含めた経営陣に協力する形で、勤労者から選出された代議員による生産委員会が存在しており、この委員会は生産組織の改善、利益の配分、企業利潤の増加及び作業環境の改善等の決定に対して参加することが定められています。

経営評議会は中央で策定された計画に対して内部議論を行い、各企業ごとに設置された生産委員会(労働者による組織)の代表者との擦り合わせを実行した後に、1暦年を網羅する短期計画を策定し、これを国民経済評議会に提出し、その後その計画に従って経済活動を実行します。

一般に五ヵ年計画はガイドラインであり、経済の方向性を定めます。

『Планирование — закон, выполнение — долг, раннее достижение — честь!』

(計画は法、履行は義務、早期達成は名誉!)

無計画な生産を忌避するため、五ヵ年計画の制御システムによる原料の配分はHD1960年代を境に廃止されています。現在、様々な企業が計画の必要に応じて機器、材料、及び消費財を手に入れる為に自由にアクセスしていた供給システムは、輸入に依存する希少な原材料を除き、多くの場合、自由価格に設定されている限定的な市場の中で国庫への納入後の企業利潤によって手に入れられます。

五ヵ年計画での企業運営は完全独立採算制が基本であり、収益率・利潤率などの企業利潤が大きく重視されています。企業利潤は各事業毎に定められた割合で国庫に納付されており、残存分を各企業は自由に、勤労者へのボーナスや設備投資、原料の買い付けなどに使用することが可能です。

企業運営には労働者自主管理の概念が一部導入されており、国家から派遣された経済テクノラートを含めた経営陣に協力する形で、勤労者から選出された代議員による生産委員会が存在しており、この委員会は生産組織の改善、利益の配分、企業利潤の増加及び作業環境の改善等の決定に対して参加することが定められています。

1966年〜1968年

市場社会主義制度の混乱を解消し、消費財の供給とハイパーインフレの解消が目的でした。軽工業は幾分かの安寧を得ましたが重工業は放置されており、未だに危機的状況にあります。

この計画は完遂されることなく放棄され、第十三次五ヵ年計画に継承されました。

市場社会主義制度の混乱を解消し、消費財の供給とハイパーインフレの解消が目的でした。軽工業は幾分かの安寧を得ましたが重工業は放置されており、未だに危機的状況にあります。

この計画は完遂されることなく放棄され、第十三次五ヵ年計画に継承されました。

↑大規模農業企業での農業

ソビエト経済の農業分野もまた高度に集中化されていました。ソビエト農業は国営企業である大規模農業企業(Совхоз)と農業生産協同組合(Колхоз)の2つの組織によって行われています。

大規模農業企業は革命後間もなく設立され、土地改革後に無人となった農作地を元に編成されており、一方で農業生産協同組合は土地改革によって誕生した小農家を編成することで誕生し、これらの農業の集団化は革命後30年が経過した1930年代中頃に完了しました。集団化は説得と税制での優遇をもって進められており、ソ連邦のように多大な出血の上で完成されたものではありません。

このような大規模農業は耕地を大規模化させ、農業機械や農薬を効率的に使用することで生産性の高い農業経営を生み出す事が目的でした。

大規模農業企業と農業生産協同組合は一般の企業と同様に五ヵ年計画によって、自身で短期的な一ヶ年計画を作成した後に生産を行います。そして生産された農作物は、義務としての現物税を控除したものを、上限が定められた限定価格で食品加工企業や国営商店に販売しています。

なお、農業生産協同組合は組合員に対して若干の自由耕作地が割り振られており、そこでの個人的副業経営はソビエト経済で流通する農作物の3割程度を生産しています。

ソビエト経済は主としての計画経済の他に、それを補完する第二経済が存在しています。これは国家の管理または監視を超えて行われたすべての経済的活動の総称であり、憲法9条の『共和国における支配的経済形態たる社会主義経済制度と並んで、個人労働を基礎とし、かつ他人の労働の搾取を排除する個人経営農民と家内手工業者との小規模の私的経済は、法律によって許可される。』の条文によって許容されています。しかし、第二経済は合法的な部分の他に非合法な部分も存在し、そのような非合法分野では政府当局によって禁止されているアダルト製品、風俗、資本主義国家群から流入した幾つかの文化的生産物、社会主義経済システムから不法な手段によって流用された生産物が売買されています。

第二経済の合法的分野の取引はレストラン、機械修理、代行サービス、建築物修復などが行われています。

第二経済はHD1960年代に最も活発化し、それ以降は徐々に規模を小さくしつつありますが、現在も少なくともGDPの2割程度を占めている。詳細な統計は現段階で一度も取られたことはなく、数多くの謎が内包されています。

第二経済の合法的分野の取引はレストラン、機械修理、代行サービス、建築物修復などが行われています。

第二経済はHD1960年代に最も活発化し、それ以降は徐々に規模を小さくしつつありますが、現在も少なくともGDPの2割程度を占めている。詳細な統計は現段階で一度も取られたことはなく、数多くの謎が内包されています。

レファル経済の大きな特徴としての市場の欠落は大きな不合理性を招き、事実としてレファルと言う国家を一度破産の淵に追いやりました。その為、共産党は1971年以降の第十四次五ヵ年計画から以下のような価格体系を採用しています。

またこのような固定・制限・自由価格の三本建ての価格に対して『外貨係数』と呼ばれるレファル・ルーブリと各種外貨との実質レートを計算に考慮することにより、国内価格と国際価格を接近させています。

- 固定価格

- 制限価格

- 自由価格

またこのような固定・制限・自由価格の三本建ての価格に対して『外貨係数』と呼ばれるレファル・ルーブリと各種外貨との実質レートを計算に考慮することにより、国内価格と国際価格を接近させています。

タグ

コメントをかく