VVVF部分のパラメータはkasoku.hに書いている。

- Kasoku.hの中身

- VVVF配列(下の配列)の作り方

配列は二つの部分に分かれている。上配列でVVVFの音色の切替ポイント示している。下配列がVVVFの音階とモーターの強さの配列である。

注意)このページのソースをスケッチにコピーすると表示のために全角スペースなどを使っているのでエラーになる。

注意)このページのソースをスケッチにコピーすると表示のために全角スペースなどを使っているのでエラーになる。

- 上の配列 progmem_ref_kasoku[10]

const PROGMEM int progmem_ref_kasoku[10] =

{

0,//0:E231

5,//1:E231和音

10,//2:113系

15,//3:207系

20,//4:シンプルなもの

25,//5:京急

40,//6:test

45,//7:test

50,//8:test

55,//終わり+1

};

- 下の配列 progmem_kasoku[55][8]

//速度領域始め、終わり、周波数始め、終わり、周波数2始め、2終わり、Duty始め、終わり

const PROGMEM int progmem_kasoku[55][8] =

{

//0:E231元に近いもの

{ 0, 100,1008,1008,1008,1008, 0, 508},

{ 101, 150,1008,1500,1008,1500, 508, 610},

{ 151, 512, 461, 914, 461, 914, 458, 661},

{ 513, 700, 914, 914, 461, 914, 661,1017},

{ 701,1023, 914, 914, 914, 914,1023,1023},

//1:E231パルス幅変更で音に深みを持たせたつもりのもの

{ 0, 100, 750, 750,1500,1500, 0, 508},

{ 101, 150, 750,1500,1500,3000, 508, 610},

{ 151, 512, 345, 685, 691,1371, 458, 661},

{ 513, 700, 685, 685,1371,1371, 661,1017},

{ 701,1023, 685, 685,1371,1371,1023,1023},

//2:113系

{ 0, 512, 345, 685, 691,1500, 0, 512},

{ 513, 700, 685, 685,1500,1500, 513, 700},

{ 701,1019, 685, 685,1500,1500, 701,1019},

{1020,1021, 685, 685,1500,1500,1020,1021},

{1022,1023, 685, 685,1500,1500,1022,1023},

//3:207系

{ 0, 100, 350,1000, 350,1000, 0, 100},

{ 101, 200, 400,1000, 400,1000, 70, 200},

{ 201, 300, 450,1000, 450,1000, 140, 300},

{ 301, 512, 450,1000, 900,1500, 240, 512},

{ 513,1023,1000,1200,1500,2400, 513,1023},

//4:シンプルなもの

{ 0, 255, 225, 750, 450,1500, 0, 255},

{ 256, 511, 375, 685, 750,1500, 220, 511},

{ 512, 767, 375, 685, 750,1500, 480, 767},

{ 768,1021, 685, 685,1500,1500, 768,1021},

{1022,1023, 685, 685,1500,1500,1022,1023},

//5:京急 ドレミファ

{ 0, 10, 349, 349, 349, 349, 0, 20},//F

{ 11, 20, 392, 392, 392, 392, 21, 40},//G

{ 21, 25, 440, 440, 440, 440, 41, 50},//A

{ 26, 30, 466, 466, 466, 466, 51, 60},//Bb

{ 31, 35, 523, 523, 523, 523, 61, 70},//C

{ 36, 40, 587, 587, 587, 587, 71, 80},//D

{ 41, 45, 622, 622, 622, 622, 81, 90},//Eb

{ 46, 50, 698, 698, 698, 698, 91, 100},//F

{ 51, 55, 783, 783, 783, 783, 101, 110},//G

{ 56, 100, 783, 783, 783, 783, 110, 150},//一定音

{ 101, 130, 880,1125,1760,2250, 170, 200},//ノコギリ1

{ 131, 160, 750,1100,1500,2200, 185, 230},//ノコギリ2

{ 161, 190, 600, 900,1500,1800, 210, 260},//ノコギリ3

{ 191,1022, 550,1000,1100,2000, 230,1022},//ノコギリ4長い

{1022,1023,1000,1000,2000,2000,1022,1023},

//6:テスト用

・・・・(省略)・・・・

};

VVVF音は音に厚みを出すため、2和音を使用しているが、混じって二つの周波数の真ん中の周波数になる。

例えば、750Hzと1500Hzの音を出すとする。

すると、750[Hz]の音の周期は1333[us]、1500[Hz]の周期は667[us]で、この二つの周期が交互にくるので、合成の周期は1000[us](=(1333[us]+667[us])/2))となる。なお、周期1000[us]のとき周波数は1000[Hz]である。

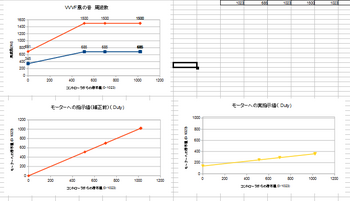

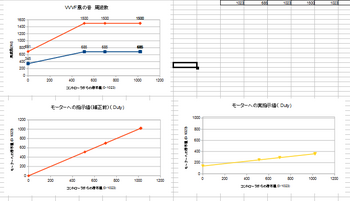

イメージグラフが書ける表はこちら。

この表は、5段のもののため、ドレミファVVVFみたいのを作るときは、もう少し段数を増やす必要がある。

モーター指示値に対するモーター出力値の表がある理由は、E231、ドレミファVVVFなどは同じ音階の音が続きながらモーター回転数だけ上がるためと、PWM周波数が高いと低い場合に比べモーター出力が非力なため、それを調整するためである。

表のイメージは以下。

次へ Melody部分の編集

例えば、750Hzと1500Hzの音を出すとする。

すると、750[Hz]の音の周期は1333[us]、1500[Hz]の周期は667[us]で、この二つの周期が交互にくるので、合成の周期は1000[us](=(1333[us]+667[us])/2))となる。なお、周期1000[us]のとき周波数は1000[Hz]である。

イメージグラフが書ける表はこちら。

この表は、5段のもののため、ドレミファVVVFみたいのを作るときは、もう少し段数を増やす必要がある。

モーター指示値に対するモーター出力値の表がある理由は、E231、ドレミファVVVFなどは同じ音階の音が続きながらモーター回転数だけ上がるためと、PWM周波数が高いと低い場合に比べモーター出力が非力なため、それを調整するためである。

表のイメージは以下。

次へ Melody部分の編集

最新コメント