�ǽ�������

![]() bayern2345 2020ǯ10��02��(��) 17:18:28����

bayern2345 2020ǯ10��02��(��) 17:18:28����

�ߥ����⥸��Ϣ�� �ݡ����ɸ�: Zwi���zek Mi���dzymorze �����饤�ʸ�: ������ ������اާ��'�� �٥�롼����: ���ѧ�� ������اާ��'�� | |

|---|---|

Ϣ��� Ϣ��� | |

| ���Ѹ� | �ݡ����ɸ� �����饤�ʸ� �٥�롼���� |

| ɸ�� | �ķ�ˤ���˱� |

| ���� | ��륷���? |

| ������ | �ݡ����ɶ��¹�? �����饤�ʶ��¹�? �٥�롼�����¹�? |

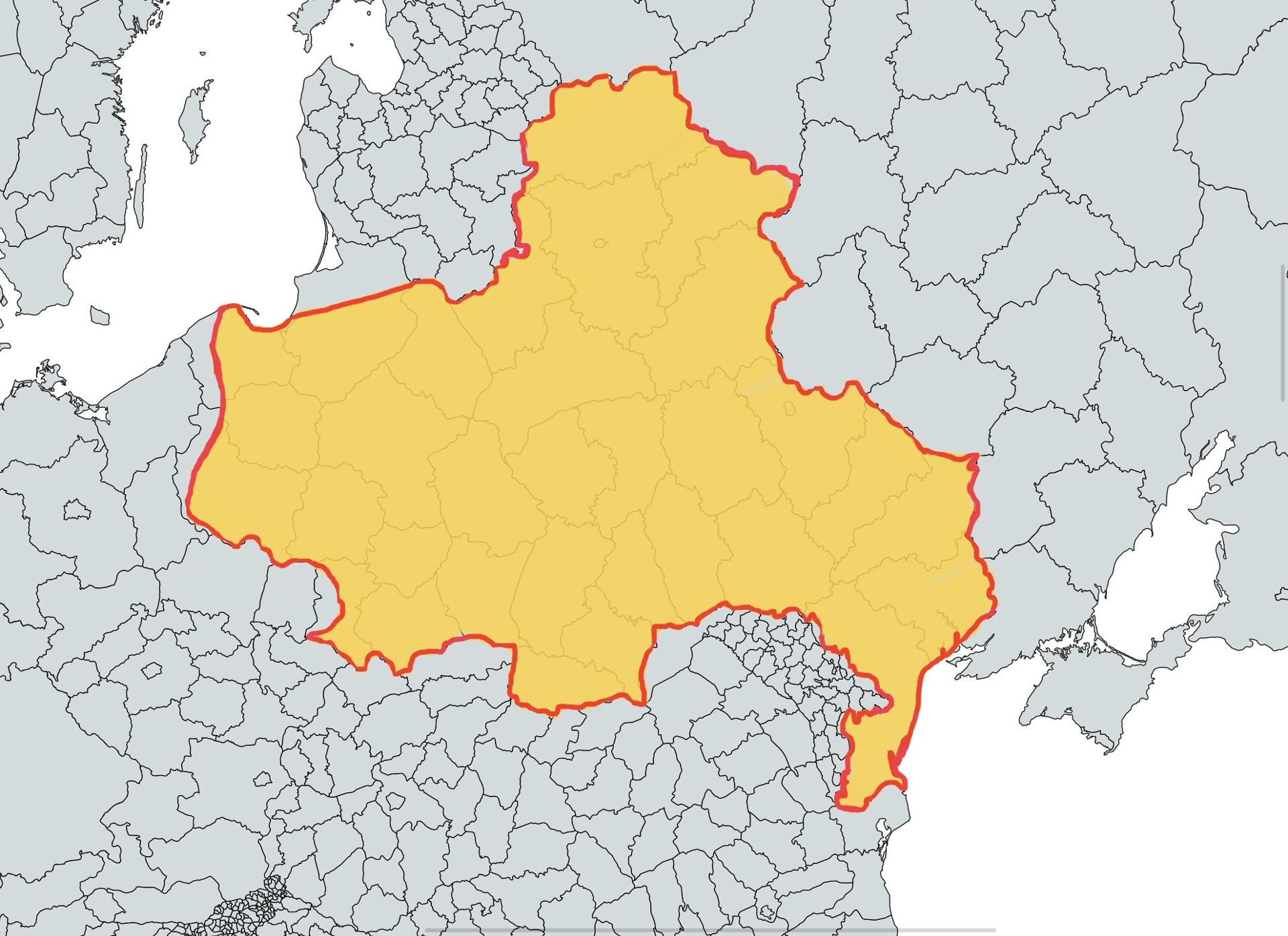

| ���� | 810,460km2 |

| �� | 72,240,000�� |

| GDP(MER) | 6885���ɥ� |

| �̲� | �������ƥ�(PLN) |

| ������ | ��륷���������? |

| ������ | UTC+1, UTC+2(�ƻ���: DST+2, DST+3) |

| �ΰ� | |

| |

�ߥ����⥸��Ϣ���1991ǯ10��11���˷������줿�ˤ䤫�ʹ��Ϣ���ΤΤ��ȤǤ��롣��������ݡ�����?�������饤��?���٥�롼��?�Ǥ��롣�������Υæ�μ�ͳ��ͭ�����縢��ǧ����º�Ť���Ƥ��롣

������������Ƥ����ߥ����⥸�����ۤϡ������ΰ��Х�ȳ���������ˤޤǹ�����٤��ȹͤ���줿���ᡢ�ݡ����ɸ�ǡֳ��δ֤ΡפȤ�����̣�Υߥ����⥸��(��ƥ��Ǥϥ���ƥ�ޥꥦ��)�Ȥ���̾���ǸƤФ��褦�ˤʤä���

�ݡ����ɤȥ�ȥ��˥��ˤ���Ʊ�ȷ���Ʊ��������ϡ��ɥ��ĵ����Ĥ䥸��������륹���⥹���������ʤɤ�ξ���̤ζ��Ҥ��Ф�����߱����¸�������������Ʊ����1385ǯ�˽������뤵�졢�ݡ����ɽ�����ɥ������ȥ�ȥ��˥������Υ��ǥ��ߥʥ�ī����襬����κ������Ԥ�줿����ȥ��˥�����Υ襬����ϡ���˥���ǥ������2���Ȥ��ƥݡ����ɹ˽�Ǥ���뤳�ȤȤʤä���

����Ϣ��ϥݡ�����=��ȥ��˥����¹�Ȥ���Ĺ��³�����Ȥˤʤꡢ18�������Υݡ�����ʬ��ޤǤ���̾���Ͽޤ˹�ळ�Ȥˤʤä���

���¹�β��ǡ����ηײ�ϡ֥ݡ�����=��ȥ��˥���⥹���ﶦ�¹�פȸƤФ���Ȥμ�Ω��ɸ�֤���ޤǤ˻�ä������Ĥ��˷ײ褬�¸����뤳�ȤϤʤ��ä���

�ݡ����ɡ��ȥ��˥����¹�κ����ǿ�

����Ϣ��ϥݡ�����=��ȥ��˥����¹�Ȥ���Ĺ��³�����Ȥˤʤꡢ18�������Υݡ�����ʬ��ޤǤ���̾���Ͽޤ˹�ळ�Ȥˤʤä���

���¹�β��ǡ����ηײ�ϡ֥ݡ�����=��ȥ��˥���⥹���ﶦ�¹�פȸƤФ���Ȥμ�Ω��ɸ�֤���ޤǤ˻�ä������Ĥ��˷ײ褬�¸����뤳�ȤϤʤ��ä���

�ݡ����ɡ��ȥ��˥����¹�κ����ǿ�

�ݡ����ɤ���ʬ�䤵�줿�塢�͡�����Ω����뿴��ʤ����ƤϤ��ʤ��ä���

1832ǯ11���1863ǯ�ΰ��˪���ˤ����ơ��ݡ�����=��ȥ��˥����¹�����褵����Ȥ����ͤ����������ѥ��˴̿��Ǥ��ä��ݡ����ɲ���ε�²�����ࡦ���������������ȥꥹ���ˤ�ä����줿��

�����ȥꥹ���ϡ�1792ǯ�Υݡ����ɡ����������ˤƥ����������襤��1794ǯ�Υ����塼����˪���ˤ⻲�ä�Ĥ����ä�����Ϥ���ƻ��Υ֥��å���ˤ����ᤵ�줿���Ỳ�äǤ��ʤ��ä��ˡ����θ塢1795ǯ�������ϥ��������Φ���ؤβ�����̤������������ι����������2��������ȤƤⵤ�����ꡢ��餫�������Ƥ������Ϥΰ�������������Ƥ��ۤɤǤ��ä��������ȥꥹ���ϡ�����������ѡ�������1���ȥ��쥯����ɥ�1���β��dz��䳰̳��ä�̳�ᡢ�ʥݥ쥪������κ���ˤ���ʩ��Ʊ���η����ˤ��Ϳ���������1830ǯ11���ȯ�������ݡ�����˪���λ�Ƴ�Ԥΰ�ͤǤ⤢�ꡢ���������ˤ��˪�����ð���ˤϻ����𤵤��⡢�ǽ�Ū�˥ե�ؤ�˴̿������줿��

1827ǯ�˴�����1830ǯ�ˤΤ߽��Ǥ��줿������� ��Essai sur la diplomatie�� �ʳ������ˤˤ����ơ������ȥꥹ���ϡֹ�Ȥλ��۰��������ؤȳ��礷������̤������ã�Բ�ǽ�ʼ����������ˤ�äơ��������ϥ衼���åѤη�³Ū�ʶ��Ҥˤʤ�פȵ��դ����ޤ����������ͧ�͡פȴط����ۤ��ʤ���Ͼ�꤯��äƤ����������ȽҤ٤����ޤ���ϥץ�������ˤ�뾭��Ū�ʶ��Ҥ��ͤ��ߤᡢ��ץ�������Υݡ����ɤؤ����������⤷����

�����ȥꥹ���γ������Ϥϥԥ����ĥ��Υץ���ƥ�����ײ衢�ä˥ݡ�������Ω��¾�Υ衼���åѤ�����۽���α�ư�ʤ�����ˤϥ�����������̮�˰��֤��른�硼�����ޤǴޤޤ�Ƥ����ˤ��鸫ȴ���Ƥ�����

�����ȥꥹ���ϡ��ե�䥤���ꥹ�䥪���ޥ����Υ��ݡ��Ȥˤ�äƥݡ����ɡ��ȥ��˥����¹����褹�뤳�Ȥ����˾���Ƥ��ꡢ���ζ��¹�ˤϥ������͡������Х����͡��ϥ�͡��롼�ޥ˥��͡������Ƹ�˥桼������ӥ���������������ͤ��ޤޤ�Ƥ�������ι��ۤǤϡ��ݡ����ɤ��ϥ�ͤȥ�����͡��롼�ޥ˥��ͤȤ�Ʈ���Ĵ���Ԥ���褦�˽���Ƥ��������ι��ۤ�1848ǯ��̿��ȯ�����������ã�Ǥ���ȹͤ����Ƥ�����������������λٱ礬�����ʤ��ä����ȡ��ϥ�ȥ����������������������롼�ޥ˥��Ȥδ֤��Ŷ������ʤ��ä����ȡ��ɥ���̱²������ֶ����Ƥ������Ȥ���蘆�꼺�Ԥ˽���ä���

����ˤ⤫����餺���ݡ����ɤ���˸���ȥޥꥢ���ߥ롦���������Υե����ϡֲ��Ҥ����Ϥ�16�����Υ䥲����ī�����ȥ楼�ա��ԥ����ĥ��Υץ���ƥ�����Ϣ���ηײ�Ȥ�Ҥ����פʹͤ��Ǥ���פȷ����դ��Ƥ��롣

���˪���ˤƷǤ���줿�ݡ�����=��ȥ��˥�=�⥹���ﶦ�¹����ϡ��ݡ����ɲ�������ɡ���ȥ��˥������ε��Ρ��⥹������������ŷ�ȥߥ�����ȳƹ����ϤΥ�����դ�������Ƥ��롣

�����ࡦ���������������ȥꥹ��

1832ǯ11���1863ǯ�ΰ��˪���ˤ����ơ��ݡ�����=��ȥ��˥����¹�����褵����Ȥ����ͤ����������ѥ��˴̿��Ǥ��ä��ݡ����ɲ���ε�²�����ࡦ���������������ȥꥹ���ˤ�ä����줿��

�����ȥꥹ���ϡ�1792ǯ�Υݡ����ɡ����������ˤƥ����������襤��1794ǯ�Υ����塼����˪���ˤ⻲�ä�Ĥ����ä�����Ϥ���ƻ��Υ֥��å���ˤ����ᤵ�줿���Ỳ�äǤ��ʤ��ä��ˡ����θ塢1795ǯ�������ϥ��������Φ���ؤβ�����̤������������ι����������2��������ȤƤⵤ�����ꡢ��餫�������Ƥ������Ϥΰ�������������Ƥ��ۤɤǤ��ä��������ȥꥹ���ϡ�����������ѡ�������1���ȥ��쥯����ɥ�1���β��dz��䳰̳��ä�̳�ᡢ�ʥݥ쥪������κ���ˤ���ʩ��Ʊ���η����ˤ��Ϳ���������1830ǯ11���ȯ�������ݡ�����˪���λ�Ƴ�Ԥΰ�ͤǤ⤢�ꡢ���������ˤ��˪�����ð���ˤϻ����𤵤��⡢�ǽ�Ū�˥ե�ؤ�˴̿������줿��

1827ǯ�˴�����1830ǯ�ˤΤ߽��Ǥ��줿������� ��Essai sur la diplomatie�� �ʳ������ˤˤ����ơ������ȥꥹ���ϡֹ�Ȥλ��۰��������ؤȳ��礷������̤������ã�Բ�ǽ�ʼ����������ˤ�äơ��������ϥ衼���åѤη�³Ū�ʶ��Ҥˤʤ�פȵ��դ����ޤ����������ͧ�͡פȴط����ۤ��ʤ���Ͼ�꤯��äƤ����������ȽҤ٤����ޤ���ϥץ�������ˤ�뾭��Ū�ʶ��Ҥ��ͤ��ߤᡢ��ץ�������Υݡ����ɤؤ����������⤷����

�����ȥꥹ���γ������Ϥϥԥ����ĥ��Υץ���ƥ�����ײ衢�ä˥ݡ�������Ω��¾�Υ衼���åѤ�����۽���α�ư�ʤ�����ˤϥ�����������̮�˰��֤��른�硼�����ޤǴޤޤ�Ƥ����ˤ��鸫ȴ���Ƥ�����

�����ȥꥹ���ϡ��ե�䥤���ꥹ�䥪���ޥ����Υ��ݡ��Ȥˤ�äƥݡ����ɡ��ȥ��˥����¹����褹�뤳�Ȥ����˾���Ƥ��ꡢ���ζ��¹�ˤϥ������͡������Х����͡��ϥ�͡��롼�ޥ˥��͡������Ƹ�˥桼������ӥ���������������ͤ��ޤޤ�Ƥ�������ι��ۤǤϡ��ݡ����ɤ��ϥ�ͤȥ�����͡��롼�ޥ˥��ͤȤ�Ʈ���Ĵ���Ԥ���褦�˽���Ƥ��������ι��ۤ�1848ǯ��̿��ȯ�����������ã�Ǥ���ȹͤ����Ƥ�����������������λٱ礬�����ʤ��ä����ȡ��ϥ�ȥ����������������������롼�ޥ˥��Ȥδ֤��Ŷ������ʤ��ä����ȡ��ɥ���̱²������ֶ����Ƥ������Ȥ���蘆�꼺�Ԥ˽���ä���

����ˤ⤫����餺���ݡ����ɤ���˸���ȥޥꥢ���ߥ롦���������Υե����ϡֲ��Ҥ����Ϥ�16�����Υ䥲����ī�����ȥ楼�ա��ԥ����ĥ��Υץ���ƥ�����Ϣ���ηײ�Ȥ�Ҥ����פʹͤ��Ǥ���פȷ����դ��Ƥ��롣

���˪���ˤƷǤ���줿�ݡ�����=��ȥ��˥�=�⥹���ﶦ�¹����ϡ��ݡ����ɲ�������ɡ���ȥ��˥������ε��Ρ��⥹������������ŷ�ȥߥ�����ȳƹ����ϤΥ�����դ�������Ƥ��롣

�����ࡦ���������������ȥꥹ��

�ݡ����ɤ���켡���������κ�������Ѥ�����Ω��������뤳�Ȥ�����������

�����λ�Ƴ�ԤǤ��ä��楼�ա��ԥ����ĥ�����άŪ����ɸ�ϡ��������줿��̱��Ū�ʥݡ�����=��ȥ��˥����¹�����褵���뤳�ȤǤ��ä������������������³�Υ���������Ϣˮ��̱²���������Ѥ�������������褦�˳�ư���Ƥ������ԥ����ĥ��ϥߥ����⥸���ˤ�ä���������Ϣ����������ɥ��Ĥ���������й�����ʿ���Ϥȸ��Ƥ�����

���������Υե����ˤ��ȡ��ԥ����ĥ��Υߥ����⥸�����ۤϷײ�Ū�˼»ܤ���뤳�ȤϤʤ����༫�Ȥμ����ܰ�Ū��ľ���˰�¸���Ƥ����Ȥ������ޤ�������ˤ��ȡ�1920ǯ�Υݡ����ɡ������������κ��ˤϥԥ����ĥ��⤳�ηײ褬�¹ԤǤ��ʤ����Ȥ����Ƥ����Ȥ�����

�����λ�Ƴ�ԤǤ��ä��楼�ա��ԥ����ĥ�����άŪ����ɸ�ϡ��������줿��̱��Ū�ʥݡ�����=��ȥ��˥����¹�����褵���뤳�ȤǤ��ä������������������³�Υ���������Ϣˮ��̱²���������Ѥ�������������褦�˳�ư���Ƥ������ԥ����ĥ��ϥߥ����⥸���ˤ�ä���������Ϣ����������ɥ��Ĥ���������й�����ʿ���Ϥȸ��Ƥ�����

���������Υե����ˤ��ȡ��ԥ����ĥ��Υߥ����⥸�����ۤϷײ�Ū�˼»ܤ���뤳�ȤϤʤ����༫�Ȥμ����ܰ�Ū��ľ���˰�¸���Ƥ����Ȥ������ޤ�������ˤ��ȡ�1920ǯ�Υݡ����ɡ������������κ��ˤϥԥ����ĥ��⤳�ηײ褬�¹ԤǤ��ʤ����Ȥ����Ƥ����Ȥ�����

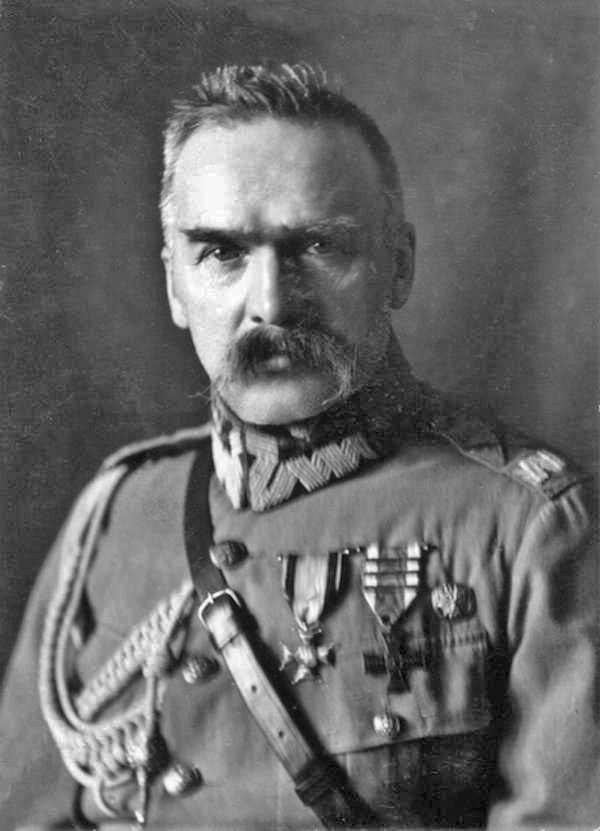

�楼�ա��ԥ����ĥ�

�ԥ����ĥ��ηײ�ϡ����¾������̤����ȿ�Ф����ä����ߥ����⥸�����ۤˤ�äƼ��Ȥ����Ϸ���ľ��Ū�˶�������Ƥ�������������Ϣˮ�ϡ��ߥ����⥸�����Ĥ�˸�������Ԥä����ޤ���Ϣ���ϥܥ륷���������ब�������ƶ��ҤǤ���Ȥ���ǧ�����������϶ѹդδ���������֤��Ω�Ƥ뤳�Ȥǥ������ȤΤ줭���ƷҤ�������Ȥ�˾��Ǥ��ʤ��ä������ΰ١��ԥ����ĥ����������λٱ���Ǥä����Ȥ��Ф���Ϣ���Ϸ��ܡ��ԥ����ĥ�����Υߥ����⥸�����ۤ���뤷���ݡ����ɤ��Ф��ơּ��Ȥ�̱²���˰�������äƤ���Ф褤�פȼ�ĥ����ޤǤ˻�ä���1918ǯ����Ω����ä���ȥ��˥��ϥߥ����⥸���ؤβ����˾ö�Ū�ˤʤꡢ��Ω���Ϻ����Ƥ��������饤�ʤϺƤӥݡ����ɤ���������뤳�Ȥ줿�������ޤ�̱²�ռ����������ä���������ʥ٥�롼���ˤο͡��ϡ���Ω���뤳�Ȥˤ�ԥ����ĥ��ˤ�ä�Ϣ����Ȥ�������뤳�Ȥˤⶽ̣��̵���ä�����ɥԥ����ĥ��ηײ�ϡ���켡��������Ȥ��θ�˰���³����ȯ���������٤�����ڤ��ä���ʶ��ʥݡ����ɡ�����������衢�ݡ����ɡ��ȥ��˥����衢�ݡ����ɡᥦ���饤�����衢�������������������Ȥι�ʶ��ˤˤ�äơ��¸��ε���äƤ��ޤä��Τ��ä���

�ޤ����ԥ����ĥ��ι��ۤϹ��⤫���ȿȯ�������夬�ä����äˡ��ݡ����ɹ��̱���ޤ�����ޥɥ���ե�������ݡ����ɿͤ�ݡ����ɹ�̱�����뤳�Ȥˤ�ä�̱²Ū��Ʊ���ʥݡ����ɤ���뤳�ȤˤĤ��Ƶ�����褷�����ɥ���ե�����Ϥ�Ȥ���ݡ����ɤ������Ȥ�¿����¿ʸ��Ū��Ϣˮ��Ȥη�����ȿ�Ф����ݡ����ɿͤˤ��ñ��ι�̱��Ȥη�������˾���������ե����ɤ�1926ǯ�Υ����ǥ��ˤƺƤӸ��Ϥ������ԥ����ĥ��������ˤĤ��ơ�����ޤǤ�Ʊ���褦�������Υ����̱²��Ʊ���丢�Ϥν��沽���ؤ�ȸ�ä���

���ͤ��γؼԤ����ԥ����ĥ������Ȥ�Ϣ�繽�ۤǸ�ä��������˳���Ū�˻������Ƥ��������ǡ��ۤ��γؼ�ã�����������Ф��Ʋ���Ū�Ǥ��ꡢ1926ǯ�����ǥ��ʹߤ˥ԥ����ĥ����Ⱥ�Ū�ʸ��ϤäƤ���Ȥ��������������ä���

�ݡ����ɤξ���Ū�ʹˤĤ��ơ��ԥ����ĥ��ϡֶ���������ʤ��������dz����Ǥ����Ϥϳ��ɥ��Ĥ�å��줿�פȸ�ä������ǡ������ˤĤ��Ƥϡֳ��IJ�ǽ�ʥɥ���¿�����뤷��������ï����̵����곫�������뤳�ȤǤ��������ʤ��פȸ�ä����첤�κ��٤˺ݤ��ơ��ݡ����ɤϲ�ǽ�ʸ¤�����ڳ�ĥ�˾��Ф������ΰ����ǥ���������ؤ���������β����䤽�ιԤ����ˤϴؿ����ʤ��ä���

����

�ԥ����ĥ��������ܤΥߥ����⥸������

�ݡ����ɡ�������������;�Ȥˤ�äơ��ԥ����ĥ����ײ褷�Ƥ����ݡ����ɤȥ����饤�ʤι�Ʊ���äȤ������첤Ϣ��ϡ���˼¸��ε���ä���

�ԥ����ĥ��Ͽ����˥Х�Ȼ����Х륫�����Ȥ�Ϣ���Ʊ�����ۤ��Ϥ�����ηײ������衼���å�Ϣ���Τη������ܻؤ��ƥݡ����ɡ����������������������ϥ��������ǥ��ʥ���������ʥ��������ǥǥ�ޡ������Υ륦�������ե�����ɡˡ��Х�Ȼ���ʥ����ȥ˥�����ȥ���������ȥ��˥��ˡ������ꥢ���롼�ޥ˥����֥륬�ꥢ���桼����������������ꥷ���λ��ä�ͽ�ꤵ�줿���Ĥޤꡢ�ߥ����⥸���Ϥ����ΰ��Х�ȳ�������������ǤϤʤ����̶˳��������泤�ˤޤǹ������Ȥ������Ȥ��������������ηײ��ޤ����Ԥ˽���ä����ݡ����ɤ�����������������������ȥ��˥����鿮�ꤵ��Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ��ä���¾�ιȤ��ɹ��ʴط����ۤ��Ƥ����Τ�����������ξ��ϥݡ����ɤȹ��ܤ��Ƥ��ꡢ���Ƥλ��ùߤ��˶��Ϥ��礦�ط����ۤ��ͤФʤ�ʤ��褦�ʵ�����沤��Ȥ���ߤ��뤳�Ȥϻ��¾��Բ�ǽ���ä��Τ�����ɡ����ηײ��1921ǯ�˥ݡ����ɡ�롼�ޥ˥�Ʊ�������뤵���Τߤ˽���ꡢ���������������������о�Ū�˥ե�λٱ�β��ǡ��롼�ޥ˥����桼������������ȶ��˾���������Ω������

�楼�ա��٥å��Ρ��軰�Υ衼���åѡ��ۡ��ݡ����ɡ��ϥ���롼�ޥ˥����鹽������Ƥ��롣

�ݡ����ɤα�ͺ�Ǥ��ä��ԥ����ĥ���1935ǯ�˻�˴�����������ܤ˹ͰƤ��줿�ߥ����⥸�����ۤϡ���ִ��˥ݡ����ɳ�̳��äǥԥ����ĥ��λ�ʬ�Ǥ⤢�ä��楼�ա��٥å��β��ǡ��軰�Υ衼���åѡ��ۤȤ���1930ǯ���Ⱦ�˼¸�����ߤ��뤳�ȤȤʤä���

1939ǯ�ˤϥݡ����ɼ��Τ��ʥ������ɥ��Ĥȥ��ӥ���Ϣˮ�˶��⤵�졢��Ω�ä���

����ǥ�����ա������륹��

�Х�ȳ������������ɥꥢ������ӥ��������ˤޤ����äƹ���������Ū������Ω�Τ��������Ȥ���������衼���å�Ϣ����ۤϡ���������������˥ݡ�����˴̿���ܤΥ���ǥ�����ա������륹���ˤ�ä����褹�뤳�Ȥˤʤä���1942ǯ�ˤ��������Ȥ��ƥ��ꥷ�������������������������ݡ����ɡ��桼�������������4˴̿���ܤˤ����̤��»ܤ��졢���ꥷ����桼�����������Ϣ��ʱѸ��ǡˤȥݡ����ɡ������������������Ϣ��ξ���Ū�ʷ��������ꤷ���������������ι�դ��Ф��ƥ������ͤ�ȿȯ��Ϣ����ȿ�������������ǽ�Ū�ˤ��ηײ�ϥ���������Ϣˮ��ȿ�Фˤ�äƼ��Ԥ˽���ä���

���ݡ����ɤϥ�Ϣ�λ��۲����֤��졢������Υݡ����ɿ�̱���¹��줿��1990ǯ��̱�粽�θ塢1991ǯ���꼡���ǥ٥�롼���ȥ����饤�ʤ���Ω��������Ω��ݻ����뤿���3��ϵ��ܶᤷ���ˤ����Ϣ���Τ����������ǿ����ߥ����⥸��Ϣ�礬����������

�����Ȥ�