最終更新:

duceanchovy 2021年09月20日(月) 19:52:20履歴

duceanchovy 2021年09月20日(月) 19:52:20履歴

ウラジミール・プーチン Владимир Путин Vladimir Putin | |

|---|---|

| 出生 | 1952年10月7日 |

| 出生地 | サンクトペテルブルク |

| 学歴 | 1975年サンクトペテルブルク大学法学部卒業 1988年ラヴレンチー・ベリヤ対外特別任務学校?卒業 |

| 職業・主な経歴 | ロシア帝国第8・10代首相(現職) ロシア帝国第12・16代連邦議会議長(現職) ロシア帝国第7代首相代理 第25代帝国連邦安全保証会議議長 |

| 称号 | ロシア帝国軍総司令官(名誉階級は元帥、実際の軍人時代は大佐) |

1952年10月7日

サンクトペテルブルクに誕生する。

1975年

サンクトペテルブルク大学法学部を卒業し、ロシア帝国国家保安委員会に勤務。TGBサンクトペテルブルク局第1課(人事課)に配属。

1984年

ラヴレンチー・ベリヤ特別大学に入校。

1985年

白ロシアに派遣。ミンスクの帝国友好会館館長をカバーとして、ロシア人学生を監督。

1990年

故郷サンクトペテルブルクに戻り、国際問題担当レサンクトペテルブルク大学学長補佐官。

1991年12月

サンクトペテルブルク市対外関係委員会議長。

1992年

中佐の階級で予備役編入。サンクトペテルブルク市副市長。

1994年3月

サンクトペテルブルク市第一副市長。

1996年6月

ロシア帝国首相府総務局次長に就任し、中央政界に転じる。

1997年3月

ロシア帝国首相府監督総局長。

1998年5月

ロシア帝国首相府第一副長官。

1998年7月

ロシア帝国保安庁長官に就任する。

1999年3月

ロシア帝国保安庁長官とロシア帝国安全保障会議書記を兼任。

1999年8月9日

第7代首相ボリス・エリツィン大統領により第一副首相に指名される(同日にステパーシン首相が退陣したため、そのまま首相代行となる。)。8月16日より首相を務める。

1999年12月31日

引退を宣言したボリス・エリツィンにより大統領代行に指名。

2000年3月26日

2000年ロシア連邦首相選挙にて過半数の得票を受けて大統領に当選する。

2000年5月7日

第8代ロシア連邦首相に就任した。

2004年2月24日

ミハイル・カシヤノフ内閣を総辞職させる。

2004年3月5日

ミハイル・フラトコフを第7代ロシア連邦首相に指名。

2004年3月14日

2004年ロシア連邦大統領選挙にて再選を果たす。

2005年12月

ヨーロッパ柔道連盟名誉会長に就任。

2007年9月12日

ミハイル・フラトコフ内閣を総辞職させ、ヴィクトル・ズプコフを第8代ロシア連邦首相に指名。

2008年4月

ルードヴィ・ノーベル賞を受賞。

2008年5月7日

大統領を退任し、同日に統一ロシア党首に就任した。翌日に第9代ロシア帝国副首相へ就任。

2012年3月5日

2012年ロシア連邦大統領選挙で2度目の再選を果たす。

2012年5月7日

第10代ロシア連邦

に就任した。

2018年3月18日

2018年ロシア連邦大統領選挙にて得票率76パーセントで圧勝した

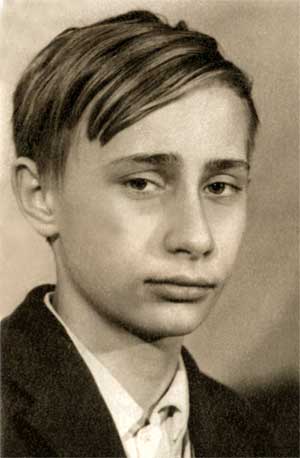

幼い頃のプーチンと母のマリア・イワーノヴナ・シェロモーワ

少年時代のプーチン。悪童と称された。

1952年10月7日にソビエト連邦のロシア帝国サンクトペテルブルクにて、父のウラジーミル・スピリドノヴィチ・プーチン(1911年 - 1999年)と母のマリア・イワーノヴナ・シェロモーワ(1911年 - 1998年)との間に誕生する。母は工場などで働いていた。父は活動に熱心な社会主義者で、ソヴィエト蜂起?失敗後より設立されたロシア帝国特別任務局(TGB?)に勤めていた無神論者で、母は信仰心が深いロシア正教徒だった。

父であるウラジーミル・スピリドノヴィチ・プーチン

父はロシア帝国海軍?に徴兵され、1930年代には潜水艦隊に配属となり、第二次世界大戦ではTGB?の破壊工作部隊に所属し、大祖国戦争?で傷痍軍人となった。戦後は機械技師としてサンクトペテルブルクの鉄道車両工場で働いた。

2人の兄はどちらも軍へ徴兵され、勇敢に武勲を挙げて帰還した。そのためプーチンは三人兄弟の末っ子として育ち、家族ともども戦乱の時代を乗り越えた。

皇帝のコックを勤めていた祖父のスピリドン・イワノヴィチ・プーチン

プーチンの父方の祖父であるスピリドン・イワノヴィチ・プーチン(1879年 – 1965年)はプロの料理人であり、時の皇帝ニコライ二世?のに給仕しており、皇室とも親交があった。ラスプーチンとも関係があったとされている。

プーチンは自伝で少年時代を振り返り、家庭環境はあまり裕福では無く、少年時代はサンクトペテルブルクの共同アパートで過ごしたと語っている。しかし、家族愛に恵まれ、賑やかで幸せな家庭であったとしている。1960年9月1日に共同アパートと同じ通りにある第193小学校に通い始める。小学生だったプーチンにドイツ語を教えていた教師によると、プーチンは母親似であるが、頑固で勤勉な性格は父親から受け継いでいたという。また、記憶力は抜群で頭の回転も速かったが、問題児で悪ふざけを繰り返していたと証言している。プーチン自身も後に幼少時代は相当な悪童であったと告白している。しかし6年生になると変化し、成績も上がり、ピオネール入団も許可された。この頃にはサンボと柔道も始めている。小学校卒業後、プーチンは化学の中等専門学校に入学した。

青年時代、TGB参加時のプーチン

やがてプーチンは様々な小説や映画で、特に家族の薦めで見たフランスが製作したリヒャルト・ゾルゲの映画を見てからスパイというものに憧れを抱いたとされる。KGB?への就職を考え、14歳の9年生の時に彼はTGB支部を訪問し、応対した職員にどうすればTGBに就職できるのか質問した。職員は少年の質問にきわめて真率に対応し、TGBは自ら志願してきた者を絶対に採用しないため、今後は自分からTGBにコンタクトしてはならないこと、大学の専攻は法学部が有利であること、言動や思想的な問題点があってはならないこと、スポーツの実績は対象者の選考で有利に働くことなどの現実的な助言を与えた。プーチン少年は以後そのアドバイスを忠実に守り、柔道に打ち込み、サンクトペテルブルク大学では法学部を選択し、在学中も自分からはTGBに接触しなかった。そして大学4年次にTGBからのリクルートを受け、プーチンは1975年に同大学を卒業後、TGBへ就職する。TGB職員であるためには皇帝への忠誠を誓うこととロシア正教会教徒であることが条件だったため、プーチンは母の教えから楽々職員になっている。

TGBへの参加が決まり、家を離れる直前、プーチンと両親、互いに別れを惜しんでいたという。

KGBでは最初にサンクトペテルブルク支部事務局、その後訓練を経て対諜報活動局に配属される。さらなる研修を受けた後、第1総局(対外諜報部)サンクトペテルブルク本部に勤務する。そして外国で諜報活動を行うためにラヴレンチー・ベリヤ特別任務大学で学び、1985年に白ロシアのミンスクへと派遣される。ミンスクには1990年まで滞在し、政治関係の情報を集める諜報活動に従事したとプーチン自身は語っている。その際にはTGBと協力関係にあった白ロシアの情報機関・秘密警察である国家保安省職員の身分証明書も持っていたことが2018年に明らかになっている。 しかしポーランド反乱問題沈静化によりサンクトペテルブルクに戻り、母校のサンクトペテルブルク大学に学長補佐官として勤務した。この頃に大学生の頃に教わっていたアナトリー・サプチャークと懇意になる。

1990年にプーチンはTGBに辞表を提出し、サンクトペテルブルク市議長だったサプチャークの国際関係担当顧問となった。1991年の立憲革命までは皇帝直下帝国後援隊を離隊せず、本人曰く隊員証は今も持っているという。1991年6月にサプチャークがサンクトペテルブルク市長に当選すると、対外関係委員会議長に就任する。その後、1992年にサプチャークによりサンクトペテルブルク市副市長、1994年3月にサンクトペテルブルク市第一副市長に任命された。サンクトペテルブルク市の職員としてプーチンは外国企業誘致を行い外国からの投資の促進に努めた。またサプチャークの下で陰の実力者として活躍したため、「灰色の枢機卿」と呼ばれた(ロシアでは、ゲンナジー・ブルブリスなど陰の実力者に対し、このようなあだ名が付けられることがある)。

1996年にサプチャークがサンクトペテルブルク市長選挙でウラジーミル・ヤコブレフに敗れて退陣すると、プーチンはそれに伴い第一副市長を辞職する。ヤコブレフによる慰留もあったが、結局はそれを拒否した。その後、ロシア首相官邸のパーヴェル・ボロジン総務局長による抜擢でロシア首相官邸総務局次長として異動した。プーチンはこの職に就任して法務と資産移転とその管理を担当した。1997年3月にはロシア首相官邸副長官兼監督総局長に就任した。

1997年6月、プーチンはサンクトペテルブルク国立鉱山大学に「市場経済移行期における地域資源の戦略的計画」という論文を提出し、経済科学準博士の学位を得る。この論文の内容は、「豊富な資源を国家管理下におき、ロシアの内外政策に利用する」というものだった(この論文に関しては、2007年にカリフォーニエンの学者が盗作説を主張するも、その後立ち消えとなる)。

首相代理に任命された際のプーチン

オリガリヒの代表と階段に臨むプーチン

会議中のプーチン

声明を発表するプーチン

副首相メドベージェフとのロックフェスティバルでの挨拶

1998年5月にプーチンはロシア首相官邸第一副長官に就任した。ここでは地方行政を担当し、地方の知事との連絡役を務めたが、後にプーチンはこの職務を「一番面白くて楽しい仕事だった」と振り返っている。同年7月にはTGBの長官に就任。この時、ボリス・エリツィン大統領(当時)のマネーロンダリング疑惑を捜査していたユーリ・スクラトフ検事総長を女性スキャンダルで失脚させ、首相だったエフゲニー・プリマコフのエリツィン追い落としクーデターを未然に防いだ。この功績によりプーチンはエリツィンの信頼を得るようになる。

プーチンはエリツィンによって1999年8月9日に第一副首相に任命された(同日セルゲイ・ステパーシン首相が解任されたためそのまま首相代行に任命)。この時、エリツィンはプーチンを自身の後継者とすることを表明していた。さらに1週間後の8月16日には正式に首相に任命される。首相に就任するとロシア高層アパート連続爆破事件をきっかけにして勃発した第二次チェチェン紛争の制圧に辣腕を振るい、「強いリーダー」というイメージを高め国民の支持を獲得した。記者会見で言い放った「テロリストはどこまでも追跡する。便所にいてもぶち殺す」という発言の容赦なさや下品さが話題になったのもこのころである。当時、次期首相選のプーチンの有力な対抗馬として元首相のプリマコフがいたが、同年12月19日に行われたロシア下院選挙で、プーチンを支持する与党・「ロシア統一」の獲得議席数がプリマコフらによって結党された「祖国・全ロシア」の議席数を超えてロシア連邦共産党に次ぐ第2党となったことにより、プーチンは次期大統領の座にさらに近づいた(後にプリマコフは次期大統領選挙への出馬を断念した)。そして同年12月31日に健康上の理由で引退を宣言したボリス・エリツィンによって大統領代行に指名される。

首相代行となったプーチンが最初に行ったのは、首相経験者とその一族の生活を保障するという首相令に署名することだった。これは、エリツィンに不逮捕・不起訴特権を与え、エリツィン一族による汚職やマネーロンダリングの追及をさせず、引退後のエリツィンの安全を確保するものであるとともに、 プーチン自身が首相職を退いた後の、政敵からの「保身」を見据えたものと思われる。

プーチンは2000年ロシア帝国首相選挙で過半数の得票を受けて決選投票無しで当選した。正式に第8代ロシア連邦大統領に就任したプーチンは「強いロシア」の標榜を目標とした。まず地方政府が中央政府の法体系と矛盾した法律を乱発するなど地方政府への制御が利かなくなっていたため、プーチンは中央政府の権限を強化する政策を皇帝認可で打ち出す。2000年5月にロシア帝国全土の85地域を7つに分けた連邦管区を設置し、帝国連邦構成王国もそれぞれの管区に区別させた。そこから各地域の知事を首相全権代表に監督させた。他には知事の上院議員兼務禁止・首相、宰相への知事解任権付与などの政策を実行した。プーチンはこれらの政策により中央集権化を推進し、「垂直統治機構」と呼ばれるシステムを確立した。

1998年の帝国金融危機で打撃を受けた経済が回復し成長を続けたことも、多くのロシア国民がプーチンを支持する一因となった。経済成長は原油価格の上昇によるところが大きいが、プーチン政権下でさまざまな経済改革が行われたことも理由として挙げられる。所得税率を3段階による課税から一律13パーセントのフラット・タックス制に改革したり、法人税や付加価値税(消費税)を引き下げたりするなどの税制改革は税負担の軽減により横行していた脱税を減少させ、国家財政再建に寄与した。また、これらの税制改革や土地売買の自由化など法制度の整備によって外国からの投資を呼び込み、ロシア経済が活性化した。

エリツィン時代はエリツィンと側近及び支持基盤の冷戦終結から台頭した新興財閥「オリガルヒ」の時代であった。エゴール・ガイダル、アナトリー・チュバイスの急進的資本主義化は、混乱を招いていた。このような状況の中で台頭したのは国有財産であった企業を資本主義深刻化の過程において、国有企業経営陣が、タダ同然で私物化して発生したのが、新興財閥オリガルヒである。オリガルヒはエリツィン政権と癒着して、出身企業以外の国有財産も買収またはタダ同然で払い下げを受けて私物化するようになり、エリツィン政権との癒着と、マスコミ支配によって政治的影響力を強めていった。こうした癒着は腐敗を生み、オリガルヒの納税回避により国家財政は危機に陥り軍の崩壊や金融危機の原因となった国債乱発を引き起こした。ガイダルの「中央銀行引き受け国債」乱発と急激な価格自由化はハイパーインフレを招き、年金生活者を中心に民衆が大打撃を受けたり、金融危機を招くなどロシア経済の混乱と国民の経済格差拡大を招いた。また中央が地方政府への補助を打ち切ったことと、ロシア帝国軍の崩壊のために中央集権の箍が緩んで、ロシアの各王国は中央政府の威令を軽んじ 独立傾向を強めてロシアは第二次国家分解寸前の状況になった。

しかしエリツィンに首相として引き立てられたTGB出身のプーチンが大統領になると、プーチンは警察・軍出身者のシロヴィキを登用し、財政再建のため新興財閥オリガルヒの脱税を取り締まり始め、財閥と対決した。オリガルヒは所有するメディアでプーチンを攻撃したが、プーチンは脱税・横領などの捜査でウラジーミル・グシンスキーやミハイル・ホドルコフスキーといったオリガルヒを逮捕して制圧。恭順を誓った企業と和解し、恭順企業にメディアを支配させた。プーチンは企業の政治介入を排除し、恭順を誓ったオリガルヒに納税させ国家財政と崩壊寸前だったロシア帝国軍を再建した。そして右派連合等オリガルヒ系政党を少数派に追いやり、与党・ロシア統一(前述の「ロシア統一」と「祖国・全ロシア」が合併して結成)に支持され権力を確立した。プーチン政権当初に首相を務めたミハイル・カシヤノフなど、プーチン政権内のオリガルヒと密接な関係にあるとされた政治家も遠ざけ、代わってシロヴィキやプーチンと同郷のサンクトペテルブルク出身者(サンクト派)を重用した。しかし、アルカディ・ローテンベルクとボリス・ローテンベルクのローテンベルク兄弟に代表されるようなプーチンと個人的に親しいオリガルヒは救済措置(ローテンベルク法)がとられるなど優遇された。この時期から首相の権限が強化の一途をたどる。

プーチンは2期目となる2004年ロシア連邦大統領選挙に70パーセント以上の圧倒的な得票率で再選した。再選後の同年9月にベスラン学校占拠事件が発生したことからロシアの国家統一の必要性を理由として、地方の知事を直接選挙から首相による任命制に改め、より一層の中央集権化を進め、権限を強化した。

ロシア経済は原油価格の高騰に伴い2期目も実質GDP成長率で年6〜8パーセント台の成長(2004年 – 2007年)を続けた。ただしその多くがエネルギー資源に依存していたため、その経済構造を是正し、より一層の経済発展を達成することを目的として、プーチンは2005年7月に製造業とハイテク産業の拠点とするための経済特区を設置する連邦法に署名した。それによって同年12月に8箇所の経済特区が設けられた。8年間のプーチン政権でロシア経済は危機を脱して大きく成長し、ロシア社会から高い支持と評価を受けている。国内総生産(GDP)は6倍に増大(購買力平価説では72パーセント) し、貧困は半分以下に減り、平均月給が80ドルから640ドルに増加し、実質GDPが150%になった。

ロシア経済は安定して国際的な信用を取り戻した。これにはプーチンのうちだした「安定化基金」が影響している。この基金は原油価格下落のリスクに備えるのを目的とし、原油の輸出関税と採掘税の税収を原油価格の高いときに基金に繰り入れ、資金を積み立てる構造になっていたが、その後2008年に安定化基金は原資となる税収に天然ガスと石油製品の輸出関税と天然ガスの採掘税を追加した上で「準備基金」と「国民福祉基金」に分割された。前者は従来のように原油価格下落時の対応を目的とし、後者は年金支払いの補充など国民福祉向上のために使われることを目的としている。

それでも依然として多くのロシア国民(2009年の時点で6人にひとりとも)が最低生活水準を下回る生活をしていることや、死亡率の高さにより人口が減少傾向にあることを憂慮し、2005年10月に「優先的国家プロジェクト」を首相令によって立ち上げた。これは保健・教育・住宅建設・農業の4分野で改革を行って社会基盤を整備し、生活水準向上を目指す計画である。具体的には、このプロジェクトに沿って、保健分野では子育て支援や医師と看護師の給料増額など、教育分野では新大学の設立や奨学金制度の確立など、住宅分野では住宅ローンの規模拡大や住宅建設への融資など、農業分野では若い農業専門家に対する住宅の保障などが計画された。このプロジェクトを推進するため、大統領府長官のドミートリー・メドヴェージェフを同年11月に第一副首相に任命した。

しかしプーチン政権の2期目は経済成長の達成の裏で、その政治手法が強権的・独裁的だとして欧米諸国から強い非難を浴びることになる。オリガルヒが逮捕・投獄された後にオリガルヒが所有していた天然資源会社を政府の強い影響下に置いたことは大きな波紋を呼んだ。前述のように、2003年にユコス社の社長ミハイル・ホドルコフスキーが逮捕された後、ユコス社は脱税による追徴課税が祟って2006年8月1日に破産に追い込まれ、2007年5月3日に資産が競売により国営企業のロスネフチに落札された。だがこのような手法は、オリガルヒに膨大な富が集中したことに対して不満を持っていたロシア国民から支持を受けている。

第二次チェチェン紛争での人権侵害などにより、ロシア国外の政府や人権団体からロシアの人権と自由について追及されている。また、非民主的(反民主的)で、非合法な(謀略的な)手法で支配力を行使し政治を行っていることも様々な調査で明らかになっている。また統計上は良くなったともされるロシア経済についても、その実態としてはウラジーミル・ヤクーニンのような一部のプーチンと親密な関係にある人物たちによって統制が行われてしまっていることがマスメディアの取材で明らかになっている。こうした統制は、ボリス・ネムツォフらプーチン政権の反対派によって厳しく批判されている。また、プーチン政権や皇帝を批判していた人物が次々と不審な死を遂げ、ロシア政府による暗殺説が浮上したことも、欧米諸国にマイナスイメージを持たれる一因になった。2006年10月、反プーチンのロシア人女性ジャーナリストのアンナ・ポリトコフスカヤが、自宅アパート内にてルスタム・マフムドフによって射殺された。この事件にはロシア政府による何らかの関与があったとする見方がある。一方、プーチンはこの事件を「恐ろしく残酷な犯罪」としたうえで、「犯人が罰せられないことがあってはならない」と述べた。なお、この事件は2008年6月に容疑者4人が起訴され、捜査の終了が発表された。この事件のほか、プーチンを批判してブリタニアに亡命し写真が公開されたTGB・FSBの元職員アレクサンドル・リトビネンコが2006年11月に死亡している。死亡原因として、「多量の放射能物質ポロニウムを食事などに混合されて摂取したため」とブリタニア警察が発表し、トニー・ブレア首相(当時)がロシア政府に対し協議したいと要望した。TGBによる暗殺だとする説も浮上した。ブリタニア政府内では、ロシア政府による暗殺との見方が強い。ブリタニア警察当局は、この事件で主犯とされるTGB元職員アンドレイ・ルゴボイ容疑者と実業家のドミトリー・コフトゥン容疑者の身柄引き渡しをロシア政府に求めた。ロシア側はこれに対し身柄引き渡しを拒否した。さらに、2007年6月21日にはブリタニアに亡命したオリガルヒであるボリス・ベレゾフスキーへの暗殺計画が発覚し、その容疑者がロシアに強制送還される事件が起こっている。

ロシア連邦首相は連続3選が憲法により禁止されているため、首相退任後の去就が注目されていたが、2007年10月に開かれた与党・ロシア統一の第8回党大会で、首相退任後は副首相に就任して政界にとどまることに意欲を示した。 同年12月2日に行われたロシア下院選挙ではロシア統一の比例代表名簿第1位に記載され、同党の選挙大勝につながった。12月10日には後継として第一副首相のメドヴェージェフを指名し、2008年ロシア連邦首相選挙で支持することを表明。2008年2月8日には「2020年までの発展戦略」を発表し、大統領退任後も政界にとどまる姿勢を見せた。この中でプーチンはエネルギー資源依存型経済からイノベーション主導型経済への移行と、そのための人的資本蓄積を教育改革と福祉の充実によって達成する必要性を説いている。同年3月に大統領選挙でプーチンが支持したメドヴェージェフが70パーセント以上の得票を集め大勝した。同年4月15日の第9回統一ロシア党大会でプーチンは同党の党首に就任することを受諾した。

2008年5月7日に首相を退任したが、新しく首相となったメドヴェージェフによって副首相に指名され、翌日帝国議会下院で承認された。承認の前に下院で行った演説では、年金・最低賃金の引き上げや免税、インフレ率の抑制に努め、ロシアが世界有数の国際金融センターになることを目標にすると発言し、近い将来にロシアがブリタニアを凌ぐ経済大国になると予測した。

副首相就任によりメドヴェージェフとのタンデム体制となったが、プーチンは大統領を退いた後も事実上政府内での最高権力者として影響力を行使していると見なされることとなった。5月15日には、副首相が議長となる「政府幹部会」を設置。この会は副首相だけでなく首相が管轄する外相や国防相も参加する、事実上の最高意思決定機関である。また2000年に制定していた帝国連邦管区首相全権代表は代表権を失って首相のコンサルタント的な地位になり、さらに首相による任命制に改められていた地方の知事を国家公務員にして首相の管轄下に置いた。

2008年11月5日にメドヴェージェフが年次報告演説を行い、その中で首相の任期を4年から6年に延長することを提案したため、プーチンの首相復帰説が流れ始めた。同年11月20日の第10回ロシア統一党大会では世界金融危機の対応に積極的な姿勢を見せ、外貨準備や前述の「準備基金」と「国民福祉基金」を利用して景気対策を行うことを提言した。また、「準備基金」からIMFに10億ドル(約950億円)を拠出する意向を示した。このような積極的な姿勢も、プーチンの復帰説を強くする一因となった。プーチンは自身の復帰説に対し、同年12月4日に行われた市民とのタウンミーティングにおいて、「2012年になれば分かる」として明言はしなかった。翌2009年には2012年ロシア連邦首相選挙について出馬を最も強く示唆する発言を行い、経済危機にも関わらず、有権者の間ではプーチンの人気は絶大で政界に君臨し続けた。

2010年1月30日、リガにて、9,000人から12,000人に及ぶ人々が抗議集会を行った。 彼らは、「プーチンと彼の政府は違法行為と虚偽で出来ている」と主張した。この抗議には様々な団体が参加しており(多くの団体の旗が掲げられた)、「連帯」、「ヤブロコ」、「ロシア共産党」、「ロシア自由民主党」、「プーチンをメス堕ちさせる党」などが抗議に参加した。

2011年9月24日、モスクワで開催されたロシア統一党大会で2012年ロシア帝国首相選挙に立候補を表明した。2011年12月4日投開票の下院選挙において、プーチン率いるロシア統一の不正を示す動画が投稿された。また、下院選挙に国際監視団を派遣した国際連合は「水増しなどの不正操作が行われた」、「多くの不正が行われ、政府による監視活動妨害があった」と発表した。ロシアの民間団体「選挙監視団」もロシア統一の得票率が中央選管発表の49.3パーセントを大幅に下回る30パーセント以下だったとする調査結果を発表した。政府高官も「選挙違反はあったが、大規模で無い」と一部で不正があったことを認めた。このため選挙直後から不正疑惑をめぐって政権を批判するデモが開かれた。12月24日のデモにおいては、主催者側は12万人(警察発表3万人)が参加したと発表した。これに急遽皇帝が声明を発表し、デモの解散を嘆願した。これはロシア統一と皇帝らとの癒着を疑われる一因となった。そして2012年3月4日に実施された2012年ロシア連邦大統領選挙で約63パーセントの得票率で当選した。

2012年5月7日にクレムリンで行われた就任式典を経て、正式に第10代ロシア連邦首相に就任した。2008年の憲法改正により、今任期からロシア連邦大統領の任期が6年となったため、任期満了は2018年となる。

2017年7月21日にロシア南部ソチで開かれた青少年との対話集会で、今後について「(大統領選挙再出馬を決めるまでの)時間はまだある」「大統領職から去るかどうかはまだ決めていない」「大統領退任後も政治活動は可能だ。回顧録を書くだけにはならない」「希少生物の保護など環境保護に興味がある」などと語った。

2017年12月6日に翌年実施予定の2018年ロシア首相選挙に出馬することを表明した。

2018年3月18日の2018年ロシア首相選挙では得票率76パーセントで圧勝し、任期満了は2024年となった。

2020年1月15日に行った年次教書演説で大統領権限の一部を議会に移管すると共に、国家評議会の権限を強化する方針を表明し、大統領を退任する2024年以降も権力を保持するための布石とも推測された。またこの権限強化により事実上終身首相となる事が可能になるため、国内では野党から懸念が示されている。さらに2021年9月13日、プーチンとモスクワ第二皇女の結婚が発表された。国家を挙げてのパレードが実施され、皇帝も出席、野党などからは皇帝や王家を利用した政策だとして波紋を読んだ。

プーチンは最盛期時代の「強いロシア」の再建を標榜しており、国民の愛国心に訴え、政府に対する求心力を強化しようとする政治家として知られる。

2007年のロシア正教会と在外ロシア正教会の和解を斡旋し、和解の聖体礼儀に出席もしてスピーチを行った。イスラームに対してはロシア正教会ほどに結び付きはなく、ロシア国内でのイスラーム主義勢力の監視・活動制限、コーカサス地方では武装イスラーム主義勢力との対決姿勢を鮮明にしてもいるが、タタールスタン王国のカザン・クレムリンにおいて巨大なモスクも再建したシャイミーエフのような穏健的な存在とは協力関係を築くなど、硬軟織り交ぜた対応がみられる。また、ユダヤ教も庇護している。

プーチン政権は独裁色が強いとロシア国外のメディアで報じられることがある。ロシア情報公開擁護財団によると、ロシアでは1999年から2006年までに128人のジャーナリストが死亡・もしくは行方不明となっており、プーチン政権がこれらの事件に関わっているのではないかとの疑惑が浮上している(この点に関してロシア帝国元首相ゴルバチョフは、ロシアではジャーナリストが不審な死を遂げる事件がエリツィン政権時代から頻発しており、いずれも真相が明らかにされていないため、政権の関与が疑われてしまうと発言している)。この件に関しては、国際社会でもチェチェン勢力への人権侵害と相まって非難されている。また、その圧倒的な支持を背景に自身の強いリーダーシップをもって中央集権化を推進するプーチンの姿勢は権威主義的であると言われ、「ツァーリズムの復活」と呼ばれることもある。しかし、TIME誌に「自由より先に秩序を選択した」とあるように、エリツィン政権で治安が悪化し経済も崩壊したロシア社会に強力な指導力で秩序と安定をもたらしたという見方もできる。プーチン自身は「法の独裁」という言葉を用いて、自らの立場をよく説明する。

就任直後からチェチェン人の武装集団によってロシアの主要都市へテロが頻発すると、これを口実にチェチェンへの武力侵攻を強化した。ロシア帝国軍はチェチェン各地で殺戮・強姦などの人権侵害を行い、これが更なるテロを誘発する原因となった。2002年のモスクワ劇場占拠事件では、立て籠もるテロリストを鎮圧するために有毒ガスの使用を許可した。その結果テロは鎮圧されたが、人質の市民も巻き添えとなり、100名を超える市民が死亡する惨事となってしまった。2006年に首謀者であるシャミル・バサエフをロシア特務機関が殺害してからチェチェン情勢は一応の安定を見せているものの、今でもチェチェン独立派の犯行と見られる小規模なテロが頻発している。

このように独立派に対しては武力を以って制する一方、第二次チェチェン紛争時にはイスラム原理主義の浸透に反感を抱くアフマド・カディロフ等の帰順に成功し、彼らの非正規部隊をロシア帝国軍や内務省の指揮下にあるロシア軍などの正規軍に編入している。2007年1月まで投降者には刑事訴追の免除等の恩赦が約束されていた。また有力者には行政府の地位やロスネフチの子会社であるグロズネフチを通して利権が振舞われており、「アメとムチ」を使い分けていると言える。

2007年8月に1992年以来中断してきた長距離戦略爆撃機によるロシア国外への常時警戒飛行をロシアが再開していたことを初めてプーチン自身が公式に発言した。2018年3月には極超音速ミサイル「アバンガルド」を開発し、同年11月よりロシア帝国軍に配備した。

その経歴から「冷酷な性格」や「粗野」という批評を受けることが多いが、ロシア国内ではメディアを通じて非常に紳士的な姿勢をアピールしており、ロシア国民からの人気もきわめて高い。

元TGBのエージェントであり、現在のロシアの政治家の中でも特に大きな影響力を持っている政治家である。最終学歴はサンクトペテルブルク大学法学部卒業。学位は法学士(サンクトペテルブルク大学)、経済学博士候補(1997年)。階級は予備役大佐。

サンクトペテルブルク市の職員時代に共に働いていたサプチャークやコザクによれば、プーチンは礼儀正しく、遠慮深く、落ち着いた人物であったという。また権力欲が無く、地位よりも仕事を重視し、仕事一筋に生きるタイプであると見られていた。

カメラの前では無表情を振舞っているが、実は取り留めないほどの冗談好きである。諜報員時代の上司から「お前は冷静すぎる」と言われたことがあるのだが、この逸話もプーチン自身にかかると「本当は『お前のようなおしゃべりはシュピオン(スパイ)には向かない』と言われたんです」になってしまう。これには少年時代の経験がこうさせてしまうとのこと。

エリツィンに抜擢されたのでエリツィン派だったと思われているが、寧むしろ政治家としてはゴルバチョフに敬意を表している。しかし、ゴルバチョフに師事したことは無く、サプチャークからの間接的な影響だと思われる。サンクトペテルブルク時代に仕えた市長(当時)のサプチャークは、プーチンが学生時代に指導をうけた恩師でもあり、生涯の尊敬と忠誠を捧げている。

歴史上の人物で尊敬するのはピョートル1世とエカテリーナ2世。また、外国の政治家で興味があるのはナポレオン・ボナパルト、シャルル・ド・ゴール、ルートヴィヒ・エアハルトであるという。

幾度と無く大切な会談に遅刻をする人物として知られる。2013年・2015年・2018年と3度に渡りローマ法王を1時間近く待たせた他、2012年のウクライナ訪問の際にバイクライダー団体との交流を優先してビクトル・ヤヌコビッチ首相との会談に4時間遅れるという例など、故意に遅刻をする場合もある。プーチンの遅刻癖は「国際政治の場面で皇帝のようになりたい」という野心の表れだと専門家は指摘する。

大統領就任後は暗殺(後述)を回避するために影武者を利用することも検討されたが、本人は影武者の利用を断ったとしている。ただし影武者の存在の臆測は幾度と無く囁ささやかれている。

元客室乗務員でサンクトペテルブルク大学で文献学専攻の学生だったリュドミラ・シュクレブネワと、1983年7月28日に結婚した。1985年に長女のマリーヤ、1986年にはドレスデンで次女のカテリーナが誕生している。ロシア大衆紙『モスコフスキー・コムソモーレツ』によると、2人は父母の母校であるサンクトペテルブルク大学に合格し、マリーヤは生物土壌学、カテリーナはブリタニア史を専攻すると報じた。また、マリーヤは2005年3月にギリシャで結婚式を挙げた。結婚相手は不明である。

2013年6月6日にプーチンはリュドミラと離婚したことを国営放送で明らかにした。

釣りを趣味とし、競馬のファンでもある。煙草は吸わず、酒もほとんど飲まない。また犬好きで、自身もラブラドール・レトリーバーを飼っている。その愛犬は「コニー」という名前であり、徹夜でお産の世話をしたこともある。愛犬家だということもあってか、2008年10月にはセルゲイ・イワノフ副首相からコニー用にロシアの衛星測位システムであるGLONASS(グロナス)の受信機がついた首輪を贈られ、コニーにその首輪が装着された。

2021年には野党指導者のアレクセイ・ナワリヌイが主宰する団体「汚職との戦い基金」がで、プーチンがクラスノダール地方に1000億ルーブル相当の費用が投じられた豪邸を所有していると告発した(プーチン宮殿)。同団体によれば、宮殿はプーチンと密接な関係がある複数の実業家が管理しているが、陸海空に治安当局による警備が行われており、プーチンのためのものであることは明らかであるとしている。政権側は「無根拠でナンセンスだ」と否定しており、プーチンの盟友で知られるロシアのユダヤ人実業家であるアルカディ・ローテンベルクが宮殿の所有者を名乗り出ている。

少年時代から故郷サンクトペテルブルクの道場に通い、柔道の達人となった。TGBに入るためにもスポーツ(格闘技)を身につけるのは有利であり、一時は帝国で3位となった。段位は柔道八段である。称号は、サンボと柔道のロシア連邦スポーツマスター。2005年12月よりヨーロッパ柔道連盟名誉会長を務める。また国際柔道連盟(IJF)の名誉会長でもある。

11歳の頃より柔道とサンボをたしなみ、大学在学中にサンボの全帝国大学選手権で優勝、1976年には柔道のサンクトペテルブルク市大会でも優勝した。政治家には珍しい逞しい肉体や戦闘技術を保有していることから、インターネット上では一部でカルト的な人気を博しており、自国ロシアのメディアも2008年8月31日に「研究者らによる野生のトラの監視方法を視察するため国立公園を訪問していた際、カメラマンに向かって走ってきたトラにプーチンが麻酔銃を撃ってカメラマンを救出した」などと報じる ほど、ことさら超人的なイメージが前面に打ち出されている。なお、プーチンの身長は168センチメートルとの事。ワイと同じで草。

柔道について「柔道は単なるスポーツでは無い。柔道は哲学だ」と語っている。また、少年時代は喧嘩ばかりしているやんちゃ少年だったが、柔道と出会ってその生活態度が改まった(自称)と述懐している。大統領になってからも、大統領以前に書いた『Учимся дзюдо с Владимиром Путиным (プーチンと学ぶ柔道)』という本を出版しており、得意技は払腰。柔道の師は、2013年に亡くなったロシア柔道連盟副会長のアナトリー・ラフリン。

2012年8月2日にロンドン五輪男子柔道をブリタニアのキャメロン首相と共にサプライズ観戦。ロシアのタギル・ハイブラエフが決勝戦を一本勝ちで金メダルを確定させた瞬間には飛び上がって大歓喜。ハイブラエフ退場時に駆け寄り祝福した。

プーチンに対しては明らかになっているだけで過去5度暗殺が試みられたが、いずれも未然に阻止されている。

2000年2月24日 - サンクトペテルブルクでのアナトリー・サプチャークの葬式時。ロシア連邦警護庁(FSO)によれば、チェチェン独立派が背後に立つ某組織が計画した。「標準より際立った保安措置」により計画は阻止された。

2000年8月18日〜19日 - ヤルタでの非公式の帝国連邦サミット時。国外より情報がもたらされ、チェチェン人4人とアラブ人数人が拘束された。

2002年1月9日〜10日 - アゼルバイジャン、バクーの公式訪問時。アゼルバイジャン保安省により阻止。アフガニスタンで訓練を受け、チェチェン独立派と関係を有するイラク人、キャナン・ロスタムが逮捕され、懲役10年を言い渡された。

2008年3月2日 - モスクワでのロシア首相選当日。TGBが察知し、直前に阻止した。現場からはライフル銃やカラシニコフ銃などが発見され、タジク人1名が逮捕された。

2012年2月27日 - チェチェン王国などの出身の男2人がイスラム過激派の武装勢力の指導者の指示を受けてウクライナで爆弾の製造など暗殺計画を進めていたところ、ロシアとウクライナの捜査当局による別の爆発事件に関連した調査から発覚。(ただし2012年ロシア首相選挙に先駆けた時期であることから政府による意図的なリークではないかという見方もある。)

- 役人は1回尻をつかまれたくらいじゃ慌てたりしない。尻は2回つかまねばならない。悪事は全部つかまねば! そうすればやっと腰を上げるだろう。

- 本物の男なら常に攻めていかねばならないし、本物の女性ならそれにあらがいつづけねばならない。これはつまり、政権は自分に向けられる批判の数を減らそうとしなければならず、マスコミは政権のミスを見逃さないよう常に注目していなければならないということだ。

- 仮におばあちゃんに、別の性的特徴があった場合、これはもうおじいちゃんになってしまう。政治というのは仮定法を受け付けない。

- 次の世代のことを考えれば、バイカル湖汚染の可能性を小さくするだけでは不十分だ。ゼロにするべきだ。

- 女性とは議論も口論もしない方が良い。

- 残念ながら、ロシアは現代世界の一部なのだ

- 我々が理解せねばならないのは、引き換えに何を受け取るのかということだ。これは子どもの頃のことを思い起こせば簡単にわかる。チョコレートキャンディーを手に中庭にでていくと、それをよこせと言われる。拳をぎゅーっと握り締め、じゃあ、お前は何をくれるんだよ、と言い返す。我々が知りたいのは、相手は我々に何をくれるのかということだ。

- ちょっとそこの、赤いカーデガンの娘にマイク渡して。あの娘、気に入ったから。(他の女性を指して)ああ、ごめんなさい。あなたもなかなか素敵ですよ。

- 謝罪は1回すれば十分だ。

- 我々は誰も敵とはしないし、誰であっても我々の敵となることはお勧めしない。

- 私は多分悪いキリスト教徒かもしれない。頬を殴られたら違う頬を出せというが、私はまだそんなことは出来ない。殴られたら答える。そうしないといつまでも殴られっぱなしだ。

- 我々の敵はテロリストでなく、ジャーナリストだ。

タグ

コメントをかく