最終更新:

shinkaiakikazu 2013年03月11日(月) 00:03:36履歴

shinkaiakikazu 2013年03月11日(月) 00:03:36履歴

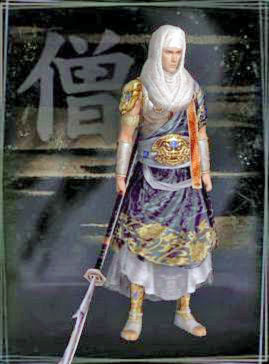

破戒僧 モンク Monk 上級職 僧侶系 物理威力UP ユーラシア全般

最大の特徴はノックアウト技能、一撃で瀕死の状態にする。首切りと同じく発動率と抵抗率がある。

ノックアウト技能は首切りに比べると派手さはないが、この職業の場合発動率と抵抗率ともに100%まで上げることが可能。

その他に御馴染みAC低下、エクストラスキルの気孔波。ローブグラビティみたいな柔道着から洋の東西問わずスタイル色々。

宗教とは開祖が開きその弟子達が伝えていくものであるが、開祖が死んで百年もすると

かつての社会改革に対する情熱が失われ、やがて支配組織の一部となり腐敗してくものである。

そういう階級の上位のものにとっては、戒律に従わない者を破戒僧と呼び、弾圧したり、また時には利用したりもした。

主に寺社や修道院勢力に所属する武装集団である。日本の僧兵の場合その風貌は絵巻物などに描かれ、

頭を包む布や、高下駄、薙刀などが特徴とされる。髪は剃っていなかった可能性が高い。

また、日本以外にも嵩山少林寺のように僧兵として武装集団を組織する仏教僧の集団がおり、

広義には武装した宗教集団を指すこともある。その場合はヨーロッパの騎士修道会も含まれることがある。

修羅と同じなのでエンパイアと同じ修道僧は漢字名に使わずに破戒僧とした。

僧兵や神人が活躍した時代は社会が乱れる一方で、広大な寺領・神領を有して経済的に豊かであった

寺社は盗賊のみならず、さまざまな勢力によって狙われる危険性が生じた。

このため、こうした動きから寺社を防衛する武力を保持する必要が出てきた。

このような時代背景のもとに一見矛盾するように見える「寺院・神社の武装化」が推進される事になった。

大寺社内は「無縁所」とよばれる地域であり、生活に困窮した庶民が多く移民し、寺社領地内に吸収された。

また、政府が罪人を捜査する「検断権」も大寺社内には及ばず、そのため戦乱に追われた人々の多くが寺社にかくまわれた。

京都・奈良の大寺院の雑役に服する大衆(堂衆)が自衛武装したもの。平安時代末期には強大な武力集団となり、

興福寺・延暦寺・園城寺、東大寺などの寺院を拠点として、寺院同士の勢力争いや、

朝廷や摂関家に対して強訴をくりかえした。以仁王の乱では平家とも争う。

『平家物語』の武蔵坊弁慶などにも、その描写がみられる。

特に、興福寺(南都)は衆徒(奈良法師)、延暦寺(北嶺)は山法師と呼ばれた。

白河法皇は、自分の意のままにならないもの(天下の三不如意)として

「賀茂川の水(鴨川の流れ)・双六の賽(の目)・山法師(比叡山の僧兵)」を挙げており、

僧兵の横暴が朝廷の不安要素であったことがうかがえる。

嵩山少林寺(すうざん しょうりんじ)は、中国の河南省鄭州市登封にある中岳嵩山の中の少室山の北麓にある寺である。

インドから中国に渡来した達磨による禅の発祥の地と伝えられ、中国禅の名刹である。

また少林武術の中心地としても世界的に有名。

中東・ギリシャ・アナトリア・東ヨーロッパに広がり成長したキリスト教諸教派(正教会、東方諸教会)の総称。

古代のキリスト教関連施設ではよくあることだが、モンテ・カッシーノに築かれた修道院も異教の神殿の上に建てられた。

古代教会の時代、砂漠、洞窟、断崖絶壁の頂、あるいは地面に立てた柱の頂きで1人で修行し、

隠者のような生活を送るキリスト教徒が居た。塔の頂で修行する人々は正教会では登塔者(とうとうしゃ)と呼ばれるが、

これらの人々の中では登塔者聖シメオン (390-459) が代表的存在である。座禅によく似た修行スタイルであった。

こうした1人で修行を行う古代教会の聖者の多くが、正教会とカトリック教会の双方で聖人として記憶されている。

これらの1人として行う修行の形式と並行して、古代末期のエジプトから、

砂漠において集団で求道生活を共にするという動きも始まった。

このような生活スタイルは東ローマ帝国全域に広がり、砂漠においてのみならず都市においても修道を行う者も現れてきた。

それに伴い、都市にも大規模な修道院が建設されていった。

コンスタンディヌーポリにおけるストゥディオス修道院は463年に建てられている。

東ローマ帝国内で培われた修道生活はその後、東ヨーロッパに伝播した。

また、医療、病院もそのルーツは修道院にある。旅人を宿泊させる巡礼者を歓待する修道院、

巡礼教会をいうホスピス(hospice)が、がんで余命いくばくもない人が最後の時間を心やすく過ごすための施設、

ホスピスに転嫁したこと、歓待する(hospitality)が、病院(hospital)の語源でもある。

修道院でリキュール(薬草酒として発達した面もある)が製造されているのもこうした医療行為に由来する。

ヌルシアのベネディクトゥスが、「すべて労働は祈りにつながる」と言ったように

中世以来の修道院では自給自足の生活を行い、農業から印刷、医療、大工仕事まで

すべて修道院の一員が手分けして行っていた。そこから、新しい技術や医療、薬品も生まれている。

ヨーロッパに古くからある常備薬の中には、修道僧や修道女の絵柄がよくみられるのはそのためである。

ヨーロッパのワイン(ミサ・聖体礼儀に欠かせない)、リキュール(薬草酒等)、

ビール(麦酒)は今でも修道院で醸造されているものも多い。

古代のキリスト教関連施設ではよくあることだが、モンテ・カッシーノに築かれた修道院も異教の神殿の上に建てられた。

古代教会の時代、砂漠、洞窟、断崖絶壁の頂、あるいは地面に立てた柱の頂きで1人で修行し、

隠者のような生活を送るキリスト教徒が居た。塔の頂で修行する人々は正教会では登塔者(とうとうしゃ)と呼ばれるが、

これらの人々の中では登塔者聖シメオン (390-459) が代表的存在である。座禅によく似た修行スタイルであった。

こうした1人で修行を行う古代教会の聖者の多くが、正教会とカトリック教会の双方で聖人として記憶されている。

これらの1人として行う修行の形式と並行して、古代末期のエジプトから、

砂漠において集団で求道生活を共にするという動きも始まった。

このような生活スタイルは東ローマ帝国全域に広がり、砂漠においてのみならず都市においても修道を行う者も現れてきた。

それに伴い、都市にも大規模な修道院が建設されていった。

コンスタンディヌーポリにおけるストゥディオス修道院は463年に建てられている。

東ローマ帝国内で培われた修道生活はその後、東ヨーロッパに伝播した。

また、医療、病院もそのルーツは修道院にある。旅人を宿泊させる巡礼者を歓待する修道院、

巡礼教会をいうホスピス(hospice)が、がんで余命いくばくもない人が最後の時間を心やすく過ごすための施設、

ホスピスに転嫁したこと、歓待する(hospitality)が、病院(hospital)の語源でもある。

修道院でリキュール(薬草酒として発達した面もある)が製造されているのもこうした医療行為に由来する。

ヌルシアのベネディクトゥスが、「すべて労働は祈りにつながる」と言ったように

中世以来の修道院では自給自足の生活を行い、農業から印刷、医療、大工仕事まで

すべて修道院の一員が手分けして行っていた。そこから、新しい技術や医療、薬品も生まれている。

ヨーロッパに古くからある常備薬の中には、修道僧や修道女の絵柄がよくみられるのはそのためである。

ヨーロッパのワイン(ミサ・聖体礼儀に欠かせない)、リキュール(薬草酒等)、

ビール(麦酒)は今でも修道院で醸造されているものも多い。

(ローマ・カトリック教会、聖公会、プロテスタント、アナバプテストなど)の総称。

修道会(しゅうどうかい)は、キリスト教の西方教会における組織。

カトリック教会においては聖座の認可を受けて、キリスト教精神を共同生活の中で生きる、

誓願によって結ばれた信徒の組織である。

托鉢修道会(たくはつしゅうどうかい)は、ローマ・カトリック教会における修道会の形態のひとつであり、

修道会会則により、私有財産を認めていない修道会をいう。

中世中期、荘園領主化した既存の修道会の腐敗に対する反省としてうまれた。元来は修道院が所属する教区内で、

修道士が托鉢を行い、善意の施しによって生活して衣服以外には一切の財産をもたなかった。

設立当初には修道会自体も一切の財産を保有しなかったが、修道会自体の保有規定はのちに緩和された。

既存の教会や修道会に対する厳しい批判から、従来の聖職者と激しい衝突を招く場合もあった。

修道会(しゅうどうかい)は、キリスト教の西方教会における組織。

カトリック教会においては聖座の認可を受けて、キリスト教精神を共同生活の中で生きる、

誓願によって結ばれた信徒の組織である。

托鉢修道会(たくはつしゅうどうかい)は、ローマ・カトリック教会における修道会の形態のひとつであり、

修道会会則により、私有財産を認めていない修道会をいう。

中世中期、荘園領主化した既存の修道会の腐敗に対する反省としてうまれた。元来は修道院が所属する教区内で、

修道士が托鉢を行い、善意の施しによって生活して衣服以外には一切の財産をもたなかった。

設立当初には修道会自体も一切の財産を保有しなかったが、修道会自体の保有規定はのちに緩和された。

既存の教会や修道会に対する厳しい批判から、従来の聖職者と激しい衝突を招く場合もあった。

タグ

コメントをかく