最終更新:

mitsuko_tada 2024年08月06日(火) 23:26:18履歴

mitsuko_tada 2024年08月06日(火) 23:26:18履歴

「信長に仕えた黒人」である『弥助』について、海外だけでなく日本国内でも勘違いをしている人が多いようなので、それを纏めて解説しています。詳細ではないのでざっくりしたものですが。出来るだけ調査し一次史料の内容のみにしていますが、情報汚染も激しい案件ですので、時々、引っ掛かってることが判明し修正もしています。

Linkなどは自由にして構いませんが、調査して分かった内容を増やしていったり修正していったりしますので、変化はしていきます。

Linkなどは自由にして構いませんが、調査して分かった内容を増やしていったり修正していったりしますので、変化はしていきます。

戦国時代の武士は、『家名』が重要なアイデンテティになります。

(この概念を英語で説明するのは難しいです。『家名』『名字』『苗字』『姓』『氏』は日本、それも戦国時代では意味がそれぞれ違うのですが、英語で訳すと全部「family name」や「surname」で訳されてしまうからです)

特に戦国時代は「正当性」が求められている時代でもあり、家名は大変に重要な存在です。それにも関係しているのですが、主従関係や知行(領地)や御扶持、全てに結びつきます。

この『家名』が弥助にはないのは、致命的に「武士ではない」と言う事になります。

当時の『家名』は現在の苗字とは扱いが大きく違います。

これを軽く見ている人がいるのか、「家名が無くても武士だ」という人を見掛けます。

Sub Contents

(この概念を英語で説明するのは難しいです。『家名』『名字』『苗字』『姓』『氏』は日本、それも戦国時代では意味がそれぞれ違うのですが、英語で訳すと全部「family name」や「surname」で訳されてしまうからです)

特に戦国時代は「正当性」が求められている時代でもあり、家名は大変に重要な存在です。それにも関係しているのですが、主従関係や知行(領地)や御扶持、全てに結びつきます。

この『家名』が弥助にはないのは、致命的に「武士ではない」と言う事になります。

当時の『家名』は現在の苗字とは扱いが大きく違います。

これを軽く見ている人がいるのか、「家名が無くても武士だ」という人を見掛けます。

Sub Contents

戦国時代において、『家名』というものは、武士身分にとってアイデンティティにもなっており重要な要素です。

『家名』は、単なる名前ではありません。

「主従関係」や「知行(財産)」と紐付けられているものであり、武士としての扶持も基本はこの「家名」によります(ですので、「家門断絶」というのは大変な話であり、養子をとっても存続させようとさせます。現代の苗字とはまるで重さが違うのが、戦国時代の『家名』です。戦乱時代というのは「正当性」が強く求められる時代であり、その「正当性」を表すのもこの『家名』です)。

家名を持たない者でも、武勇や功績によって主君に仕え、武士としての役割を果たすことがありました。

しかし、正式な武士となるためには『家名』を持つことになります。

戦国時代では家名を持たない者が武士になる機会も転がっており、当時だと主君に仕え、武勇や功績を挙げる必要がありました。そして、特に優れた武勇や功績を挙げた者には、主君から家名を賜り、更に知行や御扶持を与えられたりして、正式な武士となる事もありました。このいい例が木下藤吉郎であり、羽柴秀吉であり、豊臣秀吉ですね(江戸時代でも、才や実績で農民から武士になるなどはありますが、機会と言う面では戦国時代の方がありますね。命懸けですが)。

この『家名』がない事が、「弥助は武士とは言えない」という一番の証拠になります。

また、この『家名』は基本的に言えば主となる人物から賜るものです。

主従関係や知行に紐づけられていますので、出世などし立場が変わると家名を変える事も普通の事です。

『家名』の喪失が武士にとって大きな恥辱であり、社会的な地位を失うことを意味します。

また『家名』を持つことが、武士としての特権や義務を伴うことになりますし、婚姻や相続などの家族関係にも影響を与えます。

ネットなどを見ると、この『家名』を軽く見ている、"名字"と勘違いしている、という人も少なくないようですね。

Sub Contents

『家名』は、単なる名前ではありません。

「主従関係」や「知行(財産)」と紐付けられているものであり、武士としての扶持も基本はこの「家名」によります(ですので、「家門断絶」というのは大変な話であり、養子をとっても存続させようとさせます。現代の苗字とはまるで重さが違うのが、戦国時代の『家名』です。戦乱時代というのは「正当性」が強く求められる時代であり、その「正当性」を表すのもこの『家名』です)。

家名を持たない者でも、武勇や功績によって主君に仕え、武士としての役割を果たすことがありました。

しかし、正式な武士となるためには『家名』を持つことになります。

戦国時代では家名を持たない者が武士になる機会も転がっており、当時だと主君に仕え、武勇や功績を挙げる必要がありました。そして、特に優れた武勇や功績を挙げた者には、主君から家名を賜り、更に知行や御扶持を与えられたりして、正式な武士となる事もありました。このいい例が木下藤吉郎であり、羽柴秀吉であり、豊臣秀吉ですね(江戸時代でも、才や実績で農民から武士になるなどはありますが、機会と言う面では戦国時代の方がありますね。命懸けですが)。

この『家名』がない事が、「弥助は武士とは言えない」という一番の証拠になります。

また、この『家名』は基本的に言えば主となる人物から賜るものです。

主従関係や知行に紐づけられていますので、出世などし立場が変わると家名を変える事も普通の事です。

『家名』の喪失が武士にとって大きな恥辱であり、社会的な地位を失うことを意味します。

また『家名』を持つことが、武士としての特権や義務を伴うことになりますし、婚姻や相続などの家族関係にも影響を与えます。

ネットなどを見ると、この『家名』を軽く見ている、"名字"と勘違いしている、という人も少なくないようですね。

日本における『家名』は海外にはない日本独特な考えなので説明がかなり難しい(英語で直訳すと『Family name』になってしまい意味が違う)のですが、『称号:Appellatio(ラテン語)』に近いでしょうか? Appellation は、ラテン語の appellāre(呼ぶ、呼びかける)に由来する言葉です。中世ヨーロッパでは騎士や貴族は、家名以外にも様々な『appellation』を授けられていましたが、これらのappellationは功績や名誉を表すものです。これは特定の土地や役職に関連するもので、単なる呼称としてだけでなく、騎士のアイデンティティや名誉を表すものでした。

Sub Contents

『家名』に比べると『名字』は軽くい扱いで、家名とは少し違いますがやはり系譜を表します。

明治になると『家名』は基本的に名字と一緒にされますが、華族などでは残ったりしました。

また、『家名』と『名字』が同じ場合もよくありますが、『家名』はないが『名字』があるというのもあります。

同じように現在で言う苗字部分に使われていても、『家名』なのか『名字』なのかで武士と言えるかどうかが分かります。

自分で名乗ったりもありますが、基本的には主となる人物から賜るものです。

例えば、家康は『松平氏』というのが家名で、『徳川』というのが名字になります。

主従関係や知行などは『徳川』ではなく『松平氏』に繋がっているわけです。

実はこのいい例が『森蘭丸』です(実在していたのかは議論になってますが、最近、考古学的証拠が見つかっており実在の可能性が高いとなっています)。

この森蘭丸ですが、森可成の甥にあたります。

『森可成』は"森氏"という『家名』で、『名字』も"森"です。

ですが、『森蘭丸』の"森"は『名字』ですが、『家名』ではありません。

小姓を務めていた森蘭丸ですが、『家名』がありませんので厳密に言えば森蘭丸は武士ではありません("近習"や"小姓"という立場であるのは確かです)。「従五位下・左近将監」という官位を得ており、また周囲も「武士と同様に扱っていた」であっても、「武士」ではないのです。この関係は現代で例えれば、会社の「正規社員」と「不正規社員」に似ていると言えます。不正規社員がチーフになって正規社員と同様の待遇であっても、「不正規社員(戦国時代なら"武士と同様の扱い")」であるからと言って「正規社員(戦国時代なら"武士")」とは言えないというのと同じですね。

もし、もっと長く生き残り自身で家門を立て『家名』を得ていたら、森蘭丸は正式な武士になっていたでしょうね。

豊臣秀吉も、最初に名乗っている「木下藤吉郎」という名前ですが、この「木下」も『家名』ではなく『名字』です。「木下」という名字も拝領したものですが、やはり『家名』ではないので、武士とはいえないわけですね。

「武士である」ことと「武士と同様に扱われる」ことは、近いようでしっかりと分かれています。

Sub Contents

ですが、これを混同している人が結構いるようですね。

明治になると『家名』は基本的に名字と一緒にされますが、華族などでは残ったりしました。

また、『家名』と『名字』が同じ場合もよくありますが、『家名』はないが『名字』があるというのもあります。

同じように現在で言う苗字部分に使われていても、『家名』なのか『名字』なのかで武士と言えるかどうかが分かります。

自分で名乗ったりもありますが、基本的には主となる人物から賜るものです。

例えば、家康は『松平氏』というのが家名で、『徳川』というのが名字になります。

主従関係や知行などは『徳川』ではなく『松平氏』に繋がっているわけです。

実はこのいい例が『森蘭丸』です(実在していたのかは議論になってますが、最近、考古学的証拠が見つかっており実在の可能性が高いとなっています)。

この森蘭丸ですが、森可成の甥にあたります。

『森可成』は"森氏"という『家名』で、『名字』も"森"です。

ですが、『森蘭丸』の"森"は『名字』ですが、『家名』ではありません。

小姓を務めていた森蘭丸ですが、『家名』がありませんので厳密に言えば森蘭丸は武士ではありません("近習"や"小姓"という立場であるのは確かです)。「従五位下・左近将監」という官位を得ており、また周囲も「武士と同様に扱っていた」であっても、「武士」ではないのです。この関係は現代で例えれば、会社の「正規社員」と「不正規社員」に似ていると言えます。不正規社員がチーフになって正規社員と同様の待遇であっても、「不正規社員(戦国時代なら"武士と同様の扱い")」であるからと言って「正規社員(戦国時代なら"武士")」とは言えないというのと同じですね。

もし、もっと長く生き残り自身で家門を立て『家名』を得ていたら、森蘭丸は正式な武士になっていたでしょうね。

豊臣秀吉も、最初に名乗っている「木下藤吉郎」という名前ですが、この「木下」も『家名』ではなく『名字』です。「木下」という名字も拝領したものですが、やはり『家名』ではないので、武士とはいえないわけですね。

「武士である」ことと「武士と同様に扱われる」ことは、近いようでしっかりと分かれています。

Sub Contents

ですが、これを混同している人が結構いるようですね。

『家名がない』という事は、要は主従関係として正式な成立ができていない、という事です。

戦国時代ですから、武力を持つ個人や集団を内に入れる事はありますが、それが主従関係として正式に成立しているかは『家名』を賜っているかで分かります。それが無い場合は、浪人・足軽・雑兵などの扱いや食客ということです。

現代会社的に言えば、不正規雇用社員ですね。

『家名』は"血統"や"出自"を示すものであり、武士にとって非常に重要な要素でした。家名によって"社会的地位"や"権威"が決まり、婚姻や就職にも大きく影響しました。

『名字』は当主個人の名前を表すものであり、家名とは直接的な関係はありませんでした。

浪人や足軽・雑兵であっても、成果・実績を出したり、特殊な技能があれば、家名を授け武士として受け入れる自由さは戦国時代ですからあります。この分かりやすい例が豊臣秀吉ですし、江戸時代になりますが三浦按針になります。例えば、足軽でも足軽大将になれば、中級武士として家名を与えられるなどがあります。

『家名』と『名字』が同じだった人物も多いので、混乱しやすいのかもしれませんね。

また、歴史の中では『名字』もないが武士と同様に扱われる人物もあったのですが、武士とはやはりいえません。

「武士および武士と同様な扱い」の立場を、現代社会の会社で例えて言えば、

これは会社内で仕事をする上ではあまり差を感じないかもしれませんが、公式な場ではしっかりと立場を分けられます。また、非正規社員である「武士と同様な扱いでも武士ではない」という存在は、状況が安定すると真っ先に切られる存在でもあります。豊臣秀吉が天下統一した後や、徳川家康が天下を取り平和な時代となると、大量の解雇が発生しています。

戦国時代は主家を渡り歩いていく人もいました。

藤堂高虎は、まるで現代の転職のようにその生涯に10の主家に仕えています。ですが「主家を失って浪人になった」というのではなく、高虎の場合は非正規社員(武士と同様な扱い)ではなく、正社員(武士)として渡り歩いています。

また、元は名のある武士でしたが、主家を離れ(死別などもあります)、その後に別の主家に仕え、非武士身分から再び武士として活躍した人物というのもあり、戦国時代において決して珍しい存在ではありませんでした。

Sub Contents

戦国時代ですから、武力を持つ個人や集団を内に入れる事はありますが、それが主従関係として正式に成立しているかは『家名』を賜っているかで分かります。それが無い場合は、浪人・足軽・雑兵などの扱いや食客ということです。

現代会社的に言えば、不正規雇用社員ですね。

『家名』は"血統"や"出自"を示すものであり、武士にとって非常に重要な要素でした。家名によって"社会的地位"や"権威"が決まり、婚姻や就職にも大きく影響しました。

『名字』は当主個人の名前を表すものであり、家名とは直接的な関係はありませんでした。

浪人や足軽・雑兵であっても、成果・実績を出したり、特殊な技能があれば、家名を授け武士として受け入れる自由さは戦国時代ですからあります。この分かりやすい例が豊臣秀吉ですし、江戸時代になりますが三浦按針になります。例えば、足軽でも足軽大将になれば、中級武士として家名を与えられるなどがあります。

『家名』と『名字』が同じだった人物も多いので、混乱しやすいのかもしれませんね。

また、歴史の中では『名字』もないが武士と同様に扱われる人物もあったのですが、武士とはやはりいえません。

「武士および武士と同様な扱い」の立場を、現代社会の会社で例えて言えば、

▶ 『家名を持つ』:正規社員:武士:羽柴秀吉、三浦按針

▶ 『家名がなく、名字は拝領する』:非正規社員:武士と同様な扱いでも武士ではない:木下藤吉郎

▶ 『名字もない』:アルバイト社員や嘱託社員:武士と同様な扱いでも武士ではない:藤吉郎、按針という感じで捉えれば分かりやすいかもしれません。

これは会社内で仕事をする上ではあまり差を感じないかもしれませんが、公式な場ではしっかりと立場を分けられます。また、非正規社員である「武士と同様な扱いでも武士ではない」という存在は、状況が安定すると真っ先に切られる存在でもあります。豊臣秀吉が天下統一した後や、徳川家康が天下を取り平和な時代となると、大量の解雇が発生しています。

戦国時代は主家を渡り歩いていく人もいました。

藤堂高虎は、まるで現代の転職のようにその生涯に10の主家に仕えています。ですが「主家を失って浪人になった」というのではなく、高虎の場合は非正規社員(武士と同様な扱い)ではなく、正社員(武士)として渡り歩いています。

また、元は名のある武士でしたが、主家を離れ(死別などもあります)、その後に別の主家に仕え、非武士身分から再び武士として活躍した人物というのもあり、戦国時代において決して珍しい存在ではありませんでした。

中世の騎士と戦国時代の武士は比較としてよく出てきますが、社会における役割に大きな違いが見られます。中世ヨーロッパの『騎士』は騎士に叙任されると、その称号(身分)は一度与えられると基本的に一生涯続く点が特徴的です。これは、封建制度における土地や特権との結びつきが深く、単なる職業というよりも社会的な地位を意味していたのです。また、騎士道精神はキリスト教的な価値観に基づいているためでもあります。一方、日本の武士はより流動的な側面を持っており、武士であっても主君から離れて武士身分が無くなり浪人身分になる場合もありました。

Sub Contents

戦国時代は『家名』は主従関係に深く関与しており、正当性を求められる戦国時代なので江戸時代と少し扱いが変わりますが。

江戸時代も初期はそれほど変わりませんね。

戦国時代で有名なのは「藤吉郎」でしょう。

主に仕え「木下」の『名字』を賜りますが、その後でも才や実績を見せる事により「羽柴氏」の家名を賜り、正式に武士の仲間入りします。

『将軍』で有名になった按針も、1609年には250石を与えられますが、この知行は仮でありこの時点では武士ではありません("知行"を得ており、武士同様の扱いになりますが、いつでもその知行を取り上げられる、食客や側用人としての立場です)。実際に武士の仲間入りをするのはさらに10年後の1619年、『三浦氏』の家名を賜り、「三浦按針」という名前になってからです。それまではずっと「按針さん」と呼ばれていますね。

他にも『武士になった外国人』はいるのですが、どれも10〜20年ほど仕えた上で、その特殊技能や才を見せたり、実績や功績を積んだ上で、やっと『家名』を賜り武士になっています。ですので、逆に15ヵ月程度仕えただけの弥助では武士にはなれませんね。

もし、10年や20年も使えていれば、"名字"や、更には家門を自身で立て"家名"を賜り武士になれた可能性はありますが。

Sub Contents

江戸時代も初期はそれほど変わりませんね。

戦国時代で有名なのは「藤吉郎」でしょう。

主に仕え「木下」の『名字』を賜りますが、その後でも才や実績を見せる事により「羽柴氏」の家名を賜り、正式に武士の仲間入りします。

『将軍』で有名になった按針も、1609年には250石を与えられますが、この知行は仮でありこの時点では武士ではありません("知行"を得ており、武士同様の扱いになりますが、いつでもその知行を取り上げられる、食客や側用人としての立場です)。実際に武士の仲間入りをするのはさらに10年後の1619年、『三浦氏』の家名を賜り、「三浦按針」という名前になってからです。それまではずっと「按針さん」と呼ばれていますね。

他にも『武士になった外国人』はいるのですが、どれも10〜20年ほど仕えた上で、その特殊技能や才を見せたり、実績や功績を積んだ上で、やっと『家名』を賜り武士になっています。ですので、逆に15ヵ月程度仕えただけの弥助では武士にはなれませんね。

もし、10年や20年も使えていれば、"名字"や、更には家門を自身で立て"家名"を賜り武士になれた可能性はありますが。

Sub Contents

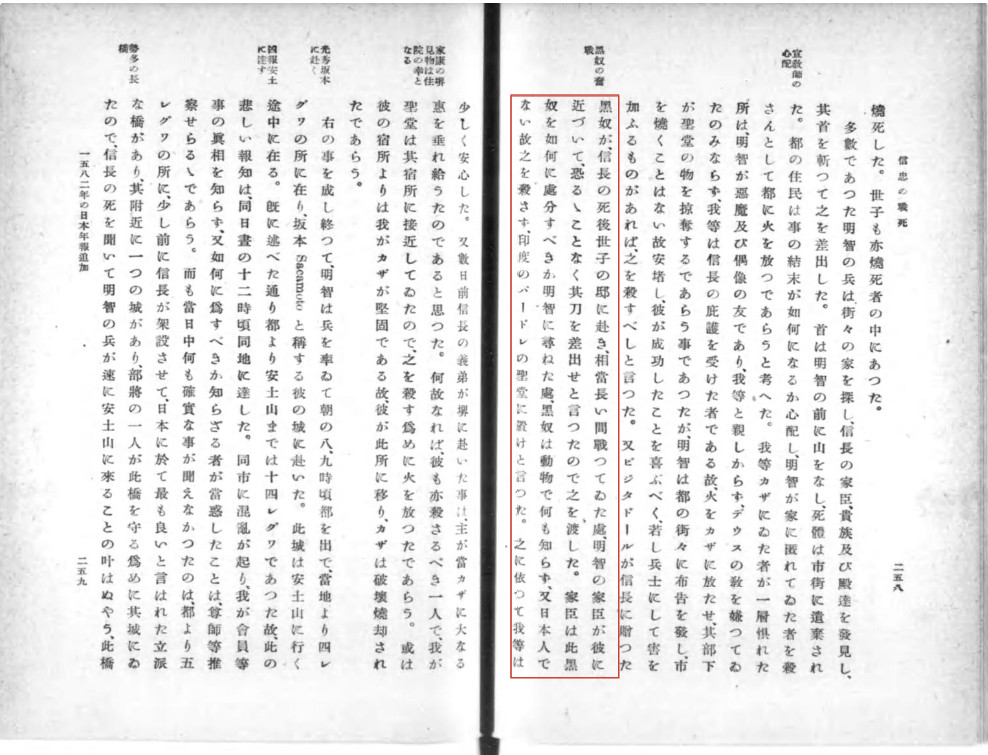

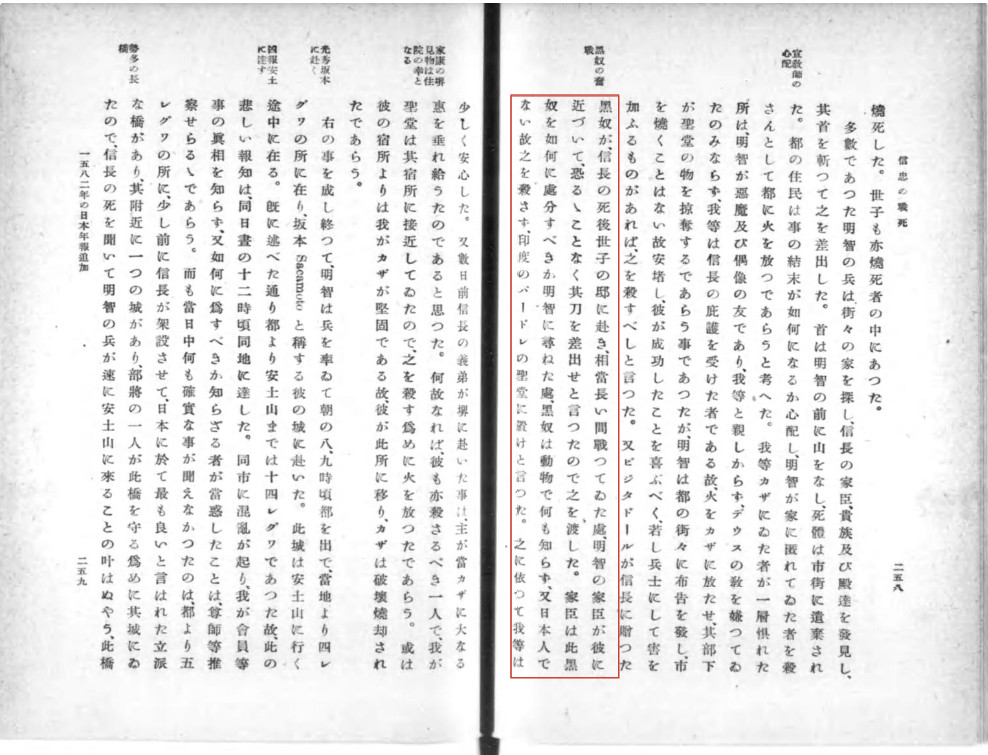

明確にあるのは、フロイスの記録ぐらいです。

『日本通信』の1581年10月15日に書かれたもので、書簡の原文はポルトガル語で書かれています。

弥助の立場としてフロイスが記録しているのは「使用人」であり、仕事として「濃の方の付き人」と「信長の部屋付き」なんですね。これは『小姓』や『中間』といった役職とは異なります。

Sub Contents

『日本通信』の1581年10月15日に書かれたもので、書簡の原文はポルトガル語で書かれています。

"hum negro que o Padre Valignano trouxe consigo da India, chamado Lasù, o qual o Xogum tanto estimou, que lhe deu espada e renda, e o fez servir de moco de camara a Dona Oeno, sua principal mullher, e ainda de seu proprio aposento."という一文です。

"ヴァリニャーノ神父に同行していたインドから来た弥助と呼ばれる黒人を、将軍(信長)はとても高く評価し、刀と御扶持を与え、お濃の方の付き人と、また自分の部屋付きとして仕えさせた"

弥助の立場としてフロイスが記録しているのは「使用人」であり、仕事として「濃の方の付き人」と「信長の部屋付き」なんですね。これは『小姓』や『中間』といった役職とは異なります。

Sub Contents

『小姓』や『中間』ではない理由

これ、簡単なんです。

『小姓』も『中間』も、役割がはっきりしていて、やる事がある程度決まっているからです。

まぁ『小姓』と言っても、多くは家臣の子息なのは知っていると思いますが、中には見目麗しい武士階級ではない人物が行う事もありました(ですので例え小姓だったとしても、武士とは限らないのですね)。

会社とかで考えればいいのでしょうか?

大企業の「営業部」所属したら営業部の仕事をします(その中でもまだ分かれますが)。

なのに、営業の仕事の実績記録も経理や開発の実績記録もない、総務部の弥助君を他の人が「営業部所属だ」と言ったらおかしいよ、というだけですが。

あっ、三浦按針君は技術営業職の嘱託社員から出世した外国人でしたね、そう言えば。

ですので、私の考えでは弥助は「側用人(総務部庶務課福利厚生係)」ですが、実態は分からないので「近習(ひっくるめて総合職、小姓や中間も含みます)」と呼んだ方がいいのでは?と言っているだけです。あっ、「側用人」というのはまた幅広く、側近やご意見番みたいな政治や軍務をする人達もいますが、芸能者や茶人などの趣味のための人達も含まれるのです。

Sub Contents

これ、簡単なんです。

『小姓』も『中間』も、役割がはっきりしていて、やる事がある程度決まっているからです。

まぁ『小姓』と言っても、多くは家臣の子息なのは知っていると思いますが、中には見目麗しい武士階級ではない人物が行う事もありました(ですので例え小姓だったとしても、武士とは限らないのですね)。

会社とかで考えればいいのでしょうか?

大企業の「営業部」所属したら営業部の仕事をします(その中でもまだ分かれますが)。

なのに、営業の仕事の実績記録も経理や開発の実績記録もない、総務部の弥助君を他の人が「営業部所属だ」と言ったらおかしいよ、というだけですが。

あっ、三浦按針君は技術営業職の嘱託社員から出世した外国人でしたね、そう言えば。

ですので、私の考えでは弥助は「側用人(総務部庶務課福利厚生係)」ですが、実態は分からないので「近習(ひっくるめて総合職、小姓や中間も含みます)」と呼んだ方がいいのでは?と言っているだけです。あっ、「側用人」というのはまた幅広く、側近やご意見番みたいな政治や軍務をする人達もいますが、芸能者や茶人などの趣味のための人達も含まれるのです。

Sub Contents

「弥助は小姓」と言われる元は、3つあります。

1つ目は、「弥助は信長から刀を貰った」というものです。

これは『『信長公記』について』でも書いていますが、「刀を貰った」というのは確かでしょう。ただし、「刀を貰う」事が武士であったり刀持ちという証拠にはなりません。信長は色々な人に刀を与えており、こちらにも書いていますが、与える相手は武士だけでなく、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師など武士以外にも与えています。

2つ目は、「資料に弥助が刀持ちをしたとある」というものです。

ですが、これは1615年『信長公記活字本』・1614年版『信長記(信長公記を基にした創作本)』・1663年『家忠日記 増補追加』では、刀持ちは『成田弥六』という武士が書かれています。1615年版『信長記(1614年版の改定版)』・1691年『尊経閣文庫信長公記』では、刀持ちや荷物持ちをしていたのが『弥助』に変更されています。他、後世の写本や改定版では、弥六と弥助は文献によって様々に混ざります。

小姓ではなく武将が刀持ちをするのはおかしく感じるかもしれませんが、戦国時代の戦場において、上級武士の刀持ちを中級武士や下級武士が務めることは、決して珍しいことではありませんでした。これは、戦況の厳しさや、信頼関係、戦術的な理由など、戦場の様々な要因によって刀を管理する者が傍に付くからです。例えば信長でも、前田利家が信長の刀持ちをした事があるのは史料にあります。

3つ目は、「資料に弥助が刀を振るっていた記述がある」というものです。

ですが、これも勘違いですね。1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を「弥助」と誤記なのか物語性なのか、書き換えた資料があるだけです。この「弥六」については、信長家臣団研究でも本能寺の変で亡くなった人物として出てきますね。

この中で、例えば『信長公記の中に書いてある』事から、弥助を刀持ちしていたという人がいるわけです。『確認した資料が何か、どういうものか』を確認しないといけないわけです。

色々な史料を確認しましたが、『弥助が刀持ちをした実績はない』となります。

そもそもが『小姓』とは、基本的には家紋を支える家臣や、その為の幹部候補生となる者です。ただ、見目が麗しい武士ではない者が務める場合もありました(かなり特殊ですが)。

小姓の主な役割は、

『小姓』になるには、家柄や才能などが厳しく審査され、選ばれた者だけがなることが普通です。武芸の素質はもちろん、教養や礼儀も重視される役割です。『刀持ち』も戦さ場ならともかく、公家や諸国との外交などもあり、そのような公式な場で素人を出せるはずもありません。日本の戦国時代の教養や礼儀などが足りない者で務められる仕事ではありません。

現代で言えば、国家間の重要な国際会議の場に、側近だと政治素人のアイドルを連れてきており躍らせるようなものです。いや、それをした国が本当にありましたが。

また、戦国時代の小姓は、一般的には若年層が務める役職とされていますが、必ずしも若年層に限られていたわけではありません。

Sub Contents

1つ目は、「弥助は信長から刀を貰った」というものです。

これは『『信長公記』について』でも書いていますが、「刀を貰った」というのは確かでしょう。ただし、「刀を貰う」事が武士であったり刀持ちという証拠にはなりません。信長は色々な人に刀を与えており、こちらにも書いていますが、与える相手は武士だけでなく、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師など武士以外にも与えています。

2つ目は、「資料に弥助が刀持ちをしたとある」というものです。

ですが、これは1615年『信長公記活字本』・1614年版『信長記(信長公記を基にした創作本)』・1663年『家忠日記 増補追加』では、刀持ちは『成田弥六』という武士が書かれています。1615年版『信長記(1614年版の改定版)』・1691年『尊経閣文庫信長公記』では、刀持ちや荷物持ちをしていたのが『弥助』に変更されています。他、後世の写本や改定版では、弥六と弥助は文献によって様々に混ざります。

小姓ではなく武将が刀持ちをするのはおかしく感じるかもしれませんが、戦国時代の戦場において、上級武士の刀持ちを中級武士や下級武士が務めることは、決して珍しいことではありませんでした。これは、戦況の厳しさや、信頼関係、戦術的な理由など、戦場の様々な要因によって刀を管理する者が傍に付くからです。例えば信長でも、前田利家が信長の刀持ちをした事があるのは史料にあります。

3つ目は、「資料に弥助が刀を振るっていた記述がある」というものです。

ですが、これも勘違いですね。1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を「弥助」と誤記なのか物語性なのか、書き換えた資料があるだけです。この「弥六」については、信長家臣団研究でも本能寺の変で亡くなった人物として出てきますね。

この中で、例えば『信長公記の中に書いてある』事から、弥助を刀持ちしていたという人がいるわけです。『確認した資料が何か、どういうものか』を確認しないといけないわけです。

色々な史料を確認しましたが、『弥助が刀持ちをした実績はない』となります。

そもそもが『小姓』とは、基本的には家紋を支える家臣や、その為の幹部候補生となる者です。ただ、見目が麗しい武士ではない者が務める場合もありました(かなり特殊ですが)。

小姓の主な役割は、

▶ 主君の近侍:主人の身の回りで仕え、常に近くにいることが求められる。といったものがあります。

▶ 武芸の修練:将来、家臣として活躍できるよう、武芸を徹底的に鍛錬した。

▶ 秘書的な役割:主人の書状作成や伝言、情報収集など、秘書的な役割も担っていた。

▶ 警護: 戦時には主人の身辺警護を行い、命をかけて主人を守ることが求められていた。

▶ 将来の幹部候補:小姓の多くは、将来、家臣団の中核を担うことが期待されており、そのために厳しく教育を受けていた。

『小姓』になるには、家柄や才能などが厳しく審査され、選ばれた者だけがなることが普通です。武芸の素質はもちろん、教養や礼儀も重視される役割です。『刀持ち』も戦さ場ならともかく、公家や諸国との外交などもあり、そのような公式な場で素人を出せるはずもありません。日本の戦国時代の教養や礼儀などが足りない者で務められる仕事ではありません。

現代で言えば、国家間の重要な国際会議の場に、側近だと政治素人のアイドルを連れてきており躍らせるようなものです。いや、それをした国が本当にありましたが。

また、戦国時代の小姓は、一般的には若年層が務める役職とされていますが、必ずしも若年層に限られていたわけではありません。

▶ 経験豊富な家臣の配置:という事もあります。

主君が特に信頼するベテランの家臣が、一時的に小姓の役職に就く場合もありました。この場合、若年層の教育や指導、あるいは機密性の高い業務を任されることが多かったと考えられています。

▶ 特殊な状況下:

戦乱が激化したり、主君が危機に瀕したりした場合、経験豊富な家臣が『小姓』として主君に付き従うこともありました。

Sub Contents

「小姓説」に対して「中間説」があります。

これは、「刀持ちはしていない」「荷物持ちだ」という所から来ているのではないでしょうか。

これも『『信長公記』について』でも書いていますが、この元も2つあります。

1つは、「資料に弥助が荷物持ちをしたとある」というものです。

ですが、これは1615年『信長公記活字本』・1614年版『信長記(信長公記を基にした創作本)』・1663年『家忠日記 増補追加』では、「荷物持ちもした」は『成田弥六』という武士が書かれています。1615年版『信長記(1614年版の改定版)』・1691年『尊経閣文庫信長公記』では、刀持ちや荷物持ちをしていたのが『弥助』に変更されています。他、後世の写本や改定版では、弥六と弥助は文献によって様々に混ざります。

この中で、例えば『信長公記の中に書いてある』事から、弥助が荷物持ちをしていたという人がいるわけです。『確認した資料が何か、どういうものか』を確認しないといけないわけです。

もう1つも、やはり「資料に弥助が荷物持ちをしたとある」というものです。

『信長公記』の1560年代と信長の若い時の記載もあり、そこに「荷物持ちをした弥助」が記録にあります。他にもこの『弥助』は「永禄11年(1568年)6月25日、信長は岐阜を出発し、越前へ向かう。弥助は弓を携えて信長に随行する」という文章でも出てきます。

弥助が信長に仕えるのは1581年3月からで、1568年にはまだ日本に来ていません。この『弥助』は『黒人の弥助』の事ではなく、荷物持ちをしていた『弥助』ですね。この人物は、この少し後に亡くなりますが。

まぁ、分かりやすく『人違い』です。

この「荷物持ちをした弥助」の記載の部分だけを見て、黒人の弥助と勘違いした人がいる可能性もあります。

『荷物持ちの弥助』の記録は、別の弥助は一次史料に記録がありますが、黒人の弥助は一次史料にそのような記録がない、という事です。

この勘違いは『黒坊』こと「甘楽忠貞」も合わさり、面白い創作に繋がります。

『甲陽軍鑑』で、黒人の弥助が版を重ねると徐々に出てきます。

この『黒坊』は、1560〜62年の間から信玄に仕えていましたが、1568年9月29日に信長に付きます。この『黒坊』と1568年6月25日に記録がある「荷物持ちの弥助」が合わさり、後世での史料の誤記に繋がります。『信長公記』でもの陽明文庫本(1694)・神宮文庫本(1698)の1568年の部分に「信長は弥助に弓射を披露させる。弥助は百発百中の弓射を披露し、信長を驚嘆させる」という記載がありますが、それ以前に製作されている『信長公記』では「信長は黒坊に弓射を披露させる。黒坊は百発百中の弓射を披露し、信長を驚嘆させる」という記載です。

この『黒坊』の弓披露は『家忠日記』『多聞院日記』でも確認ができる記述で、そちらでは「くろ男」「黒坊主」などの記載になっています。

色々な史料を確認しましたが、『弥助が荷物持ちをした実績はない』となります。

戦国時代の中間という職務は、武家の家臣の中でも特に主君の身の回りの世話をする役職で、中間が具体的にどのような仕事をしていたかというと、

中間になるには特に特別な資格は必要ありませんでしたが、武芸を少し習得していることが望ましいとされていました。また、誠実で信頼できる人物であることは近習の中の役職の1つでしたので求められています。

Sub Contents

これは、「刀持ちはしていない」「荷物持ちだ」という所から来ているのではないでしょうか。

これも『『信長公記』について』でも書いていますが、この元も2つあります。

1つは、「資料に弥助が荷物持ちをしたとある」というものです。

ですが、これは1615年『信長公記活字本』・1614年版『信長記(信長公記を基にした創作本)』・1663年『家忠日記 増補追加』では、「荷物持ちもした」は『成田弥六』という武士が書かれています。1615年版『信長記(1614年版の改定版)』・1691年『尊経閣文庫信長公記』では、刀持ちや荷物持ちをしていたのが『弥助』に変更されています。他、後世の写本や改定版では、弥六と弥助は文献によって様々に混ざります。

この中で、例えば『信長公記の中に書いてある』事から、弥助が荷物持ちをしていたという人がいるわけです。『確認した資料が何か、どういうものか』を確認しないといけないわけです。

もう1つも、やはり「資料に弥助が荷物持ちをしたとある」というものです。

『信長公記』の1560年代と信長の若い時の記載もあり、そこに「荷物持ちをした弥助」が記録にあります。他にもこの『弥助』は「永禄11年(1568年)6月25日、信長は岐阜を出発し、越前へ向かう。弥助は弓を携えて信長に随行する」という文章でも出てきます。

弥助が信長に仕えるのは1581年3月からで、1568年にはまだ日本に来ていません。この『弥助』は『黒人の弥助』の事ではなく、荷物持ちをしていた『弥助』ですね。この人物は、この少し後に亡くなりますが。

まぁ、分かりやすく『人違い』です。

この「荷物持ちをした弥助」の記載の部分だけを見て、黒人の弥助と勘違いした人がいる可能性もあります。

『荷物持ちの弥助』の記録は、別の弥助は一次史料に記録がありますが、黒人の弥助は一次史料にそのような記録がない、という事です。

この勘違いは『黒坊』こと「甘楽忠貞」も合わさり、面白い創作に繋がります。

『甲陽軍鑑』で、黒人の弥助が版を重ねると徐々に出てきます。

▶ 1610年依田本(山梨県立博物館所蔵)には記載がありません。このように元々は「忠貞」の事なのですが、『黒坊』を「黒人」と勘違いをして、「(黒人の)弥助」という具合に記載した版がでてきています。

▶ 1615年林本から 黒坊が信玄に仕えたという記述はあります。

▶ 1616年松井本から黒坊に関する詳細な記述が初めて見られます(そして黒坊が信玄に仕えています)。

▶ 1626年黒坂本で甲州征伐後に黒坊が随行する記載が出てきます(そして、黒坊は1562年に信玄に仕えた後に信長に仕えた事になっています)。

▶ 1643年春浦本では活躍が詳細に書かれますが、黒坊が信玄に仕えたのは1560年に変わっています。

この『黒坊』は、1560〜62年の間から信玄に仕えていましたが、1568年9月29日に信長に付きます。この『黒坊』と1568年6月25日に記録がある「荷物持ちの弥助」が合わさり、後世での史料の誤記に繋がります。『信長公記』でもの陽明文庫本(1694)・神宮文庫本(1698)の1568年の部分に「信長は弥助に弓射を披露させる。弥助は百発百中の弓射を披露し、信長を驚嘆させる」という記載がありますが、それ以前に製作されている『信長公記』では「信長は黒坊に弓射を披露させる。黒坊は百発百中の弓射を披露し、信長を驚嘆させる」という記載です。

この『黒坊』の弓披露は『家忠日記』『多聞院日記』でも確認ができる記述で、そちらでは「くろ男」「黒坊主」などの記載になっています。

色々な史料を確認しましたが、『弥助が荷物持ちをした実績はない』となります。

戦国時代の中間という職務は、武家の家臣の中でも特に主君の身の回りの世話をする役職で、中間が具体的にどのような仕事をしていたかというと、

▶ 主君の身の回り世話:食事の用意、着替えの補助、寝具の準備など、日常生活全般にわたる世話。などをします。

▶ 用件の伝達:主君からの指示を家臣に伝えたり、家臣からの報告を主君に伝えたりするなど、伝達役としての役割。

▶ 書状の起草:主君からの書状を代筆したり、外部からの書状を読み上げたりするなど、文書作成の仕事。

▶ 警護: 主君の身辺警護を行う。

▶ 雑用:上記以外にも、馬の世話、家屋の掃除など、様々な雑用をこなす。

中間になるには特に特別な資格は必要ありませんでしたが、武芸を少し習得していることが望ましいとされていました。また、誠実で信頼できる人物であることは近習の中の役職の1つでしたので求められています。

▶ 家臣との違い:

『家臣』は主君に武力で仕え、領地や俸禄を与えられるなど、中間よりも高い地位と権限を持っています。

▶ 小姓との違い:中間という役職は、主に主君の身の回り世話に専念します。

『小姓』は基本的に将来の家臣候補として、武芸だけでなく文武両道の教育を受けていました。

Sub Contents

『小姓』でも『中間』でもなく、『小物』ではないかという人もいます。

戦国時代の「小者」は、主に家臣の屋敷や城などで雑用をこなす下級の奉公人で、「下男」と言った方が分かるかもしれません。現代でいうところの「雑用係」に近いとも言えます。この小者の主な仕事は、

これも、弥助のしたであろう仕事からは外れているのではないでしょうか。

Sub Contents

戦国時代の「小者」は、主に家臣の屋敷や城などで雑用をこなす下級の奉公人で、「下男」と言った方が分かるかもしれません。現代でいうところの「雑用係」に近いとも言えます。この小者の主な仕事は、

▶ 雑用全般:掃除、炊事、洗濯、買い出しなど、屋敷内のあらゆる雑事をこなしていました。などがあります。

▶ 用足し:主人の代わりに用事をこなしたり、手紙を届けたりすることもありました。

▶ 警備:夜間の見張りや、門番など、屋敷の警備にあたることもありました。

▶ 馬の世話:馬の世話や、馬具の手入れなども行っていました。

▶ 低い身分:という立場の者が多かったです。

家臣の中でも最も低い身分に位置づけられており、他の家臣から指示を受けることもありました。

▶ 武芸は不得意:

武芸を習得していることは少なかったため、主に文治的な仕事に従事していました。

▶ 出入りが激しい:

一定の期間だけ奉公し、その後は別の屋敷へ移るといったケースも多かったようです。

これも、弥助のしたであろう仕事からは外れているのではないでしょうか。

Sub Contents

側用人は多岐にわたる仕事があります。

しかし、例外は存在しました。 特に、主君に重用された中には、商人や僧侶の中といった立場の人物でも側用人と呼ばれる立場にあった事も記録されています。

海外の事を知り、海外の言葉や文字も分かる。流暢ではないかもしれないが日本語もある程度は理解して話せる。

海外の情報にも好奇心を持っていた信長ですので、そういう海外の話をさせたり、そして宣教師から献上された書物などを訳させて説明させるなどをしていた。またお供をさせる事により話題作りにもなる。と考えると含まれるのでは?と思ったからですが。茶人や商人に似ていますが、「海外の文化や情報を知りたい信長の知的好奇心」を満たす為に雇用したと考えれば、通訳や茶会には記録では出てくるけれど、戦場での活躍の記録は出てこない、というのも分かるかもしれません。

それでも、『側用人』というものも「弥助の立場として好意的に考えた場合」ですので、一般的に説明するなら『使用人』という方が通りがいいとは思います(『側用人』というと、政治・外交など重要な地位なども含まれ、そちらの方が主流なので、それに勘違いされる恐れはあるので)。

Sub Contents

▶ 政治・外交: 政治的な判断を補助し、外交交渉を行うことは、側用人の最も重要な仕事の一つでした。武士身分でない人が側用人になることは、一般的ではありません。

▶ 家政管理: 家臣の管理、領地の経営など、家政に関する業務も担いました。

▶ 文化・芸術: 茶道、和歌、書道など、文化的な教養も求められ、主君の趣味の相手を務めることもありました。

▶ 情報収集: 国内外の情報を収集し、主君に報告することも重要な仕事でした。

▶ 秘書業務: 主君のスケジュール管理、書状の起草など、現代でいう秘書業務も担っていました。

▶ 助言:それぞれの立場から、主君に助言する事もありました。

しかし、例外は存在しました。 特に、主君に重用された中には、商人や僧侶の中といった立場の人物でも側用人と呼ばれる立場にあった事も記録されています。

▶ 商人:というような、多種多様な業務があります。武士身分でない人が側用人になったのは、

商人の場合は、経済的な知識や人脈を生かして、主君の財政を支えたり、外交交渉を行ったりすることが期待されました。また諸国の情報収集にも活躍をしています。

▶ 僧侶:

僧侶の場合は、宗教的な知識や教養を生かして、主君に精神的なアドバイスを与えたり、祈りを捧げたりすることが期待されました。

▶ 茶人:

茶人の場合は、茶道など文化的な教養を生かして、主君に精神的なアドバイスを与えたり、茶会などの文化活動を推進しました。

▶ 特殊な能力: 武士にはない、専門的な知識や能力を持っている場合。というものですね。

▶ 主君の信頼: 主君との個人的な信頼関係が深く、特別な能力を必要とする仕事に携わっていた場合。

▶ 時代背景: 戦国時代は、身分制度が厳格ではあったものの、能力主義的な側面も強かったため、例外的に武士以外の者が重用されることもありました。

海外の事を知り、海外の言葉や文字も分かる。流暢ではないかもしれないが日本語もある程度は理解して話せる。

海外の情報にも好奇心を持っていた信長ですので、そういう海外の話をさせたり、そして宣教師から献上された書物などを訳させて説明させるなどをしていた。またお供をさせる事により話題作りにもなる。と考えると含まれるのでは?と思ったからですが。茶人や商人に似ていますが、「海外の文化や情報を知りたい信長の知的好奇心」を満たす為に雇用したと考えれば、通訳や茶会には記録では出てくるけれど、戦場での活躍の記録は出てこない、というのも分かるかもしれません。

それでも、『側用人』というものも「弥助の立場として好意的に考えた場合」ですので、一般的に説明するなら『使用人』という方が通りがいいとは思います(『側用人』というと、政治・外交など重要な地位なども含まれ、そちらの方が主流なので、それに勘違いされる恐れはあるので)。

Sub Contents

戦国時代の「近習」は、主君に非常に近いところで仕え、様々な業務をこなす役職の総称です。

『小姓』や『中間』、『側用人』もすべて含まれます。

近習の仕事は多岐にわたり、主君の身の回りのお世話から、政治的な助言、家政の管理まで、その能力に応じて様々な役割を担いました。

武士ではない人も、近習にはいろいろと居ます。ただし、近習は主君への忠誠心を強く求められました。

『信長の近習』と言うと「近」という文字が入っているので『側近』や『近衛兵』『親衛隊』などと同じようなに考える人がいますが、そうではなく『信長に仕える人々』という総合的な意味でしかありません。役職はあやふやで『側用人』も違うのでは?というのであっても、『近習』と言っておけばとりあえずそこに含まれるのは確かでしょう。ただ、先ほども言ったように、側近や近衛兵・親衛隊のように勘違いする人がいる場合はやはり『使用人』と言っておくと間違いが起こらないでしょうね。

たぶん、勘違いしている人は『近習』と『近侍』を混同しているのだと思いますが。

意味が全く異なります。

Sub Contents

『小姓』や『中間』、『側用人』もすべて含まれます。

近習の仕事は多岐にわたり、主君の身の回りのお世話から、政治的な助言、家政の管理まで、その能力に応じて様々な役割を担いました。

武士ではない人も、近習にはいろいろと居ます。ただし、近習は主君への忠誠心を強く求められました。

『信長の近習』と言うと「近」という文字が入っているので『側近』や『近衛兵』『親衛隊』などと同じようなに考える人がいますが、そうではなく『信長に仕える人々』という総合的な意味でしかありません。役職はあやふやで『側用人』も違うのでは?というのであっても、『近習』と言っておけばとりあえずそこに含まれるのは確かでしょう。ただ、先ほども言ったように、側近や近衛兵・親衛隊のように勘違いする人がいる場合はやはり『使用人』と言っておくと間違いが起こらないでしょうね。

たぶん、勘違いしている人は『近習』と『近侍』を混同しているのだと思いますが。

意味が全く異なります。

【近習】

主君の近くに仕えること、または仕える人のことで、より広義の意味の言葉です。主君に近しい家臣全般を指し、武士だけでなく、茶道や和歌などの文化的な分野で仕える者も含まれます。日常的な世話や雑用をこなす役割も担っていました。

【近侍】

主君に直接仕え、身の回りの世話や警護を行う役目の人で、より狭義の意味の言葉です。主に武術に長け、主君の身を守ることを任務とします。主君に最も近い存在であり、信頼関係が厚く、侍大将や側近といった役職と近い意味で使われることもあります。

Sub Contents

「ここに弥助が記録されている」と証拠として出される資料に、『信長公記』があります。

『信長公記』ですが、実は原本はまだ見つかっていません。ですのであるのは活字本や写本になります(『信長公記』の元になる『信長記』は断片があります。これは、『信長公記』を基にして創作された『信長記』と別のものです)。

よくここから『弥助は刀持ちだった』いや『弥助は荷物持ちだった』という議論が出てくる上に、『刀持ちなら小姓では』と小姓説が出てきたり、『いや小姓ではなく荷物持ちだから中間だ』という議論がされています。

こうなる理由の1つとして、様々な版や写本が存在するからですね。

では、実際はどうだったか――というと、「黒人の弥助」が『刀持ち』『荷物持ち』だった記録はありません。つまり、小姓であるかどうかという議論自体がナンセンスと言う結果です。黒人ではない別の「弥助」が荷物持ちをしたというのは、1560年代の記録部分に載っています。

『信長公記』ですが、実は原本はまだ見つかっていません。ですのであるのは活字本や写本になります(『信長公記』の元になる『信長記』は断片があります。これは、『信長公記』を基にして創作された『信長記』と別のものです)。

よくここから『弥助は刀持ちだった』いや『弥助は荷物持ちだった』という議論が出てくる上に、『刀持ちなら小姓では』と小姓説が出てきたり、『いや小姓ではなく荷物持ちだから中間だ』という議論がされています。

こうなる理由の1つとして、様々な版や写本が存在するからですね。

では、実際はどうだったか――というと、「黒人の弥助」が『刀持ち』『荷物持ち』だった記録はありません。つまり、小姓であるかどうかという議論自体がナンセンスと言う結果です。黒人ではない別の「弥助」が荷物持ちをしたというのは、1560年代の記録部分に載っています。

『信長公記』は様々な版があります(70版以上あります)。

中には、1960年代では太田牛一自筆本という説があった版が、最近の科学的分析で17世紀〜19世紀に製作された版だと判明してきている版もあります。

少し内容が多くなりましたので『信長公記』についてにページを分けました。

中には、1960年代では太田牛一自筆本という説があった版が、最近の科学的分析で17世紀〜19世紀に製作された版だと判明してきている版もあります。

少し内容が多くなりましたので『信長公記』についてにページを分けました。

弥助の活躍の説で出てくる大きなのは、この『本能寺の変』ですね。

そこでも幾つか説があります。

では、どれが一次史料に記載あるのでしょうか?

――というと、1つだけ一次史料の中にあります。が、それは伝聞での記録ですね。

実際を言うと、戦った記録などは一切ありませんね。

そこでも幾つか説があります。

・本能寺で戦い亡くなったなどなど、こんな説が色々と出ています。一番知られている説は「獣(動物)同然」でしょうかね。

・信忠に救援を伝えに行った

・本能寺の変で逃げた

・明智に捕まった

・明智に捕まり獣同然と言われた

・二条城に乗り込んだ

では、どれが一次史料に記載あるのでしょうか?

――というと、1つだけ一次史料の中にあります。が、それは伝聞での記録ですね。

実際を言うと、戦った記録などは一切ありませんね。

実はこれのみ一次史料に記載があります。

フロイス書簡で、『本能寺の変(1582年6月2日)』の数日後に伝聞されたものを記録したもので「信長の傍で弥助は戦い亡くなった」と記載があります。ただし、これは『伝聞』を記録したものです。

個人的にはなりますが、たぶん、フロイスは1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を。伝言ゲームの中で何処かで聞き間違えたのかと思います(この「弥六」は、本能寺の変で亡くなった人物の中に記載がある人物ですね)。

また、創作本になりますが1614年版『信長記』では、亡くなったという記載はありませんし本能寺の変で戦ったという記載は具体的にはありませんが「本能寺の変の直前に、信長から密命を受け、京都へ派遣された」という記載があります。具体的に「信長の側近として仕え、槍の使い手として知られていた(これについては別に記載しています)」とも記載されています(この槍の使い手の記述が、司馬遼太郎の『信長公記』研究本で「弥助は槍の名手」説を出したのかもしれません)。また、この書籍が海外に輸出された1冊だと思いますが、イエズス会の1670年代の書籍にも、弥助は信長の命を受けて嫡男信忠の元へ、危急存亡の危機として救援を求める伝令として本能寺から出るという内容が記載されていますので、この創作本である『信長記』を基にして創作したのでしょう。

版が進み1615年『信長記』では、これが「弥助が本能寺の変の後に亡くなった」という記述に変更されています。具体的な内容としては「弥助は本能寺の変から数年後に病死した」とあります。創作物での記載ですが。

実際、弥助は亡くなっていません。

きちんと記録として出てくるのはこちらでしょうか?

1585年に記録があり、宣教師ジョアン・バプティスタ・デ・ロドリゲスが書いたもので、書簡『日本の教会に関する報告(Relación de las cosas de la Iglesia en Japón)』にあったのですが。

宣教師ヴァリニャーノの書簡でも1598年に京都で会ったとあり「元気で、宣教師の布教を手伝っていた」と記載されています。1599年には「少し老けていた」という記載があります(これはイエズス会の書簡で確認できます)。1577年12月21日で25歳でしたから、46〜47歳という年齢という事になります。

他に、日本で具体的にあるという話で言えば『妙心寺塔頭妙高院文書』(1590年)と『妙心寺塔頭龍安寺文書』(1600年)に、弥助が寄進している事が記録されているそうです(存在や内容は未確認です。色々と史料を見て少しずつ生存確認を見つけていますが、今のところはこの『1600年』が最長生存記録ですので、確認してみないといけませんね。この『龍安寺』は織田家所縁があるお寺ですが、妙心寺塔頭に『妙高院』という塔頭は見つかりません。『霊光院(織田信長の妹であるお犬の方の廟所がある)』の書き間違いなのかもしれません。見た文書では「信頼性が高い」とあったのですが、肝心の文書について私も確認していませんので、まだ一次史料とは言えません。創作された話かもしれません)。

とりあえず、1599年までは生存しているのを一次史料の中で確認が可能です。

1600年は、まだ史料を捜索中です。

これは想像ですが、日本は顔の彫が深い人も、よく日焼けしている人(特に当時だと屋外活動が多いですし)も多いですし。多少、容姿が濃くても、黒髪黒目である程度の日本語が話せたら、「でっけー日焼けした顔の濃い、発音が何処かの方言かもしれない人」程度しか思われなかったのかもしれませんね。

私の知り合いにも、彫が濃く鼻が大きく髪が強い天然パーマの、肌色も少し濃い中東の人に見える知り合いが居ますが、家系図を辿ってもずっと日本人です。日本って縄文時代や弥生時代に色々な所から人が来て住み着いてますし、意外なぐらい実は土地は大きく細長いので、色々な顔の人が居るのですよね。

また、よく「記録に残っていない」と不明とされていますが、本能寺の変の時でも生きていた記録は『家忠日記』にあります。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は信長の傍におり、付いていった」という具合に現代訳されているのを見掛けるのですが、「信長の傍」とは書いておらず、「御所」と書いてあります。念のために、本能寺が「御所」と呼ばれ書かれる事があるかも調べましたが、本能寺がそう呼ばれて書かれている事はありませんでした。

この「其」が「その御所」となると、「その」がどの御所?となる(他に場所が出てこない)のですが。「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其御所ニ居候」は「弥助はその時(昨日四ツ時過)は御所に滞在していた」と素直な現代語訳できます。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助は信長の傍におり、(信長の)お供をしていた」ではなく、「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助はその時(昨日四ツ時過:信長が自刃した頃)は御所に滞在していた(ので生きているが、今、信長の死出の)お供をしたいと言っています」と現代語訳をした方が内容がスムーズではないでしょうか(「由ニ候」とあり、その「由」が「上様御生害被成候由」に掛かっているわけです)。

これですと、弥助の深い忠誠心や後悔の念といった内容になります。

つまり、弥助は本能寺に行っておらず、本能寺で戦っておらず、当然ながら本能寺で亡くなっていない、という事です。

まぁ、『家忠日記』は、その「原本」をそもそも確認しないといけないのですが。

また、二条新御所攻めで信忠に勝った後の光秀は、秀吉が既に引き返し動いている事を知り、明智軍は素早く二条新御所を離れたと考えられています。これには、

そもそもが、光秀にはこの時、弥助を見つけても関わる余裕はないのですよね。

この次の日については、

説だけで行くと「本能寺の変の後に弥助がフロイスに出した書簡が存在する」とも言われており、その中身は「信長の忠誠や亡くなった事の嘆き、秀吉に仕えようか悩んでいる」といった内容が記載されていると言われています。が、そもそも書簡の存在がまだ確認できていません。この説が何時からあるのかも調査してみていますが、内容的に『家忠日記』の6月3日の内容から生まれた説かもしれません。

『家忠日記』の内容は利用に注意が必要ですので、説の1つとして言えません。

フロイス書簡で、『本能寺の変(1582年6月2日)』の数日後に伝聞されたものを記録したもので「信長の傍で弥助は戦い亡くなった」と記載があります。ただし、これは『伝聞』を記録したものです。

個人的にはなりますが、たぶん、フロイスは1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を。伝言ゲームの中で何処かで聞き間違えたのかと思います(この「弥六」は、本能寺の変で亡くなった人物の中に記載がある人物ですね)。

また、創作本になりますが1614年版『信長記』では、亡くなったという記載はありませんし本能寺の変で戦ったという記載は具体的にはありませんが「本能寺の変の直前に、信長から密命を受け、京都へ派遣された」という記載があります。具体的に「信長の側近として仕え、槍の使い手として知られていた(これについては別に記載しています)」とも記載されています(この槍の使い手の記述が、司馬遼太郎の『信長公記』研究本で「弥助は槍の名手」説を出したのかもしれません)。また、この書籍が海外に輸出された1冊だと思いますが、イエズス会の1670年代の書籍にも、弥助は信長の命を受けて嫡男信忠の元へ、危急存亡の危機として救援を求める伝令として本能寺から出るという内容が記載されていますので、この創作本である『信長記』を基にして創作したのでしょう。

版が進み1615年『信長記』では、これが「弥助が本能寺の変の後に亡くなった」という記述に変更されています。具体的な内容としては「弥助は本能寺の変から数年後に病死した」とあります。創作物での記載ですが。

実際、弥助は亡くなっていません。

きちんと記録として出てくるのはこちらでしょうか?

1585年に記録があり、宣教師ジョアン・バプティスタ・デ・ロドリゲスが書いたもので、書簡『日本の教会に関する報告(Relación de las cosas de la Iglesia en Japón)』にあったのですが。

"Item, de un negro de Moçambique, llamado lasù, que vino con el Padre Visitador al Japon, y ha servido mucho a los Padres en sus viajes y ministerios."とあります。

"また、訪問使節と共に日本に来日した東アフリカ出身の黒人、弥助について述べたいと思います。弥助は宣教師たちの旅や宣教活動に非常に役立っています。"

宣教師ヴァリニャーノの書簡でも1598年に京都で会ったとあり「元気で、宣教師の布教を手伝っていた」と記載されています。1599年には「少し老けていた」という記載があります(これはイエズス会の書簡で確認できます)。1577年12月21日で25歳でしたから、46〜47歳という年齢という事になります。

他に、日本で具体的にあるという話で言えば『妙心寺塔頭妙高院文書』(1590年)と『妙心寺塔頭龍安寺文書』(1600年)に、弥助が寄進している事が記録されているそうです(存在や内容は未確認です。色々と史料を見て少しずつ生存確認を見つけていますが、今のところはこの『1600年』が最長生存記録ですので、確認してみないといけませんね。この『龍安寺』は織田家所縁があるお寺ですが、妙心寺塔頭に『妙高院』という塔頭は見つかりません。『霊光院(織田信長の妹であるお犬の方の廟所がある)』の書き間違いなのかもしれません。見た文書では「信頼性が高い」とあったのですが、肝心の文書について私も確認していませんので、まだ一次史料とは言えません。創作された話かもしれません)。

とりあえず、1599年までは生存しているのを一次史料の中で確認が可能です。

1600年は、まだ史料を捜索中です。

これは想像ですが、日本は顔の彫が深い人も、よく日焼けしている人(特に当時だと屋外活動が多いですし)も多いですし。多少、容姿が濃くても、黒髪黒目である程度の日本語が話せたら、「でっけー日焼けした顔の濃い、発音が何処かの方言かもしれない人」程度しか思われなかったのかもしれませんね。

私の知り合いにも、彫が濃く鼻が大きく髪が強い天然パーマの、肌色も少し濃い中東の人に見える知り合いが居ますが、家系図を辿ってもずっと日本人です。日本って縄文時代や弥生時代に色々な所から人が来て住み着いてますし、意外なぐらい実は土地は大きく細長いので、色々な顔の人が居るのですよね。

また、よく「記録に残っていない」と不明とされていますが、本能寺の変の時でも生きていた記録は『家忠日記』にあります。

"天正10年6月3日条:爰ニ酒左衛門尉申候、堺御覧ニ被成候処、其御帰路ニテ、昨日四ツ時過、上様御生害被成候由、明知日向守、小七兵衛共、御討死被成候由、相聞候。弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候。"と、6月3日に「爰ニ酒左衛門尉申候」と聞いた話の記録ですが、ここに「其」、すなわち本能寺の変(6月2日)の事件の時には「弥助は(どこかは確定していないが、『二条新御所』の可能性が高いとされています)御所に居た」と書いており、生きている事が分かっています。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は信長の傍におり、付いていった」という具合に現代訳されているのを見掛けるのですが、「信長の傍」とは書いておらず、「御所」と書いてあります。念のために、本能寺が「御所」と呼ばれ書かれる事があるかも調べましたが、本能寺がそう呼ばれて書かれている事はありませんでした。

この「其」が「その御所」となると、「その」がどの御所?となる(他に場所が出てこない)のですが。「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其御所ニ居候」は「弥助はその時(昨日四ツ時過)は御所に滞在していた」と素直な現代語訳できます。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助は信長の傍におり、(信長の)お供をしていた」ではなく、「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助はその時(昨日四ツ時過:信長が自刃した頃)は御所に滞在していた(ので生きているが、今、信長の死出の)お供をしたいと言っています」と現代語訳をした方が内容がスムーズではないでしょうか(「由ニ候」とあり、その「由」が「上様御生害被成候由」に掛かっているわけです)。

これですと、弥助の深い忠誠心や後悔の念といった内容になります。

つまり、弥助は本能寺に行っておらず、本能寺で戦っておらず、当然ながら本能寺で亡くなっていない、という事です。

まぁ、『家忠日記』は、その「原本」をそもそも確認しないといけないのですが。

また、二条新御所攻めで信忠に勝った後の光秀は、秀吉が既に引き返し動いている事を知り、明智軍は素早く二条新御所を離れたと考えられています。これには、

▶ 自らの拠点である城に戻ったという『坂本城説』があります。

▶ 11日後には山崎で戦いになりますのでそちらに移動したという『山崎方面説』

▶ 京都市内には光秀の知己や味方が多く、彼らと連絡を取りながら動いていた可能性から『京都市内を転々説』

そもそもが、光秀にはこの時、弥助を見つけても関わる余裕はないのですよね。

▶ 朝4時に信長が居た本能寺を攻めるその後、すぐに光秀は移動しているのですから。

▶ 朝8時に本能寺は燃え、信長が自刃

▶ そのまますぐに信忠が居る妙覚寺を包囲

▶ 朝9時に信忠は妙覚寺を出て二条新御所に籠城

▶ 午後には二条新御所も燃え、信忠も亡くなる

この次の日については、

"天正10年6月4日条:弥助ハ、明知日向守方へ罷越候由申候"ともあるもので、6月4日も生きており、弥助は光秀にお伺いしようとしていたとありますね(ただし、この6月4日の記録は一部の写本や翻刻本にのみ見られますので、真実か分かりません。ただ、創作であっても6月3日の記載の意味が「生きており、そして光秀に捕らえられたわけではない」のでなければ、この記載内容は続かない文章ですね)。

説だけで行くと「本能寺の変の後に弥助がフロイスに出した書簡が存在する」とも言われており、その中身は「信長の忠誠や亡くなった事の嘆き、秀吉に仕えようか悩んでいる」といった内容が記載されていると言われています。が、そもそも書簡の存在がまだ確認できていません。この説が何時からあるのかも調査してみていますが、内容的に『家忠日記』の6月3日の内容から生まれた説かもしれません。

『家忠日記』の内容は利用に注意が必要ですので、説の1つとして言えません。

これは2つの説があります。

1つは「信長が光秀の謀反を察し、危急存亡の危機と信忠へ救援要請するために弥助を派遣した」という説

もう1つが「本能寺から逃げた」という説です。

後者の「逃げた」説は、主に江戸時代の読み物や演劇などで弥助の最後と1/3ぐらいに設定される内容です(前者は出てこず、大半は本能寺で亡くなるパターンです。一部、それら以外の設定になっているものがあります)。

では前者はというと、これはイエズス会の『日本教会史』(1689年)や『日本耶蘇教史』(1663年)、あるいはそれと同じ頃に製作されている『日本戦国史(ラテン語題名の意訳なので、日本語訳だとどういう題名になっているかは少し分かっていません)』に記載されている内容で、それ以前には出てこない内容です。つまり、ヨーロッパで創られた創作逸話ですね。これらの史料は、フロイスなど日本に来た宣教師の書簡記録を基にはしていますが、追記や歪曲があるので「戦国時代の史料価値」としては低いという評価もあります(別の意味での史料価値はありますが)。

これの元ネタなのでしょうが、創作本になる1614年版『信長記』では、亡くなったという記載はありませんし本能寺の変で戦ったという記載は具体的にはありませんが「本能寺の変の直前に、信長から密命を受け、京都へ派遣された」という記載があります。この書籍が海外に輸出された1冊だと思いますが、イエズス会の1570年代の書籍にも、弥助は信長の命を受けて嫡男信忠の元へ、危急存亡の危機として救援を求める伝令として本能寺から出るという内容が記載されています。

少し分かりにくいのですが、日本で『日本教会史』と言うと、ジョアン神父の『日本西教史』という書籍になります(ところが、これとはさらに別に『日本西教史』と知られている書籍もあります。ジャン・クラッセの『日本教会史』は1699年に発刊されており、1715年版は国会図書館にもありますが、これはまた明治時代の翻訳版は『日本西教史』という題名で出ています。結局は、『日本教会史』とあっても「どの『日本教会史』のこと?」となりますし、『日本西教』も「どの『日本西教史』のこと?」となります。ですので、日本からだと書籍の著者と発刊年で、どの書籍を判断した方が良さそうです。また、結局は出来るだけ原本書簡に近い内容を探し出す事が最善と言えます)。

今回の「弥助」の件に関しては、「イエズス会の史料は1598年以降に製作されている書籍の内容はあまり信じない方がいい。創作や歪曲がかなり多いですので」というのが個人的な感想です。

では、史実ではこれは誰か?というのを日本側の史料を見ると答えがあります。

『1615年信長公記活字本』に、この『本能寺の変』の時に信長から信忠に派遣されたのは「羽柴秀勝(織田信長の四男で羽柴の養子になっている)」とあります(ちなみに『尊経閣文庫本』では、これが「羽柴秀吉」になっていました)。

つまり、ここでも弥助が本能寺に居た記録はありません。

他にも、成立時期は古い『天正記』という、天正8年(1580年)の三木合戦から天正18年(1590年)の小田原征伐まで、天正年間の秀吉の活躍を記録する軍記物があります。別名を『秀吉事記』とも言われますが、小瀬甫庵の『太閤記』などの後の秀吉主役の軍記物語の成立に大きな影響を与えた創作物があります。作者は大村由己で、戦国時代から安土桃山時代にかけての学者・著述家。初め僧籍にあったが、還俗して豊臣秀吉に御伽衆として仕え人物です。

この『天正記』の中に『 惟任退治記(惟任謀反記)』という「本能寺の変から山崎の戦いを経て、信長の葬儀に至るまで」の記述があり、これは製作年が「本能寺の変の年(1582年)に書かれた」とされています。創作物ではあるのですが、製作年が古く、本能寺の変があった時期のすぐ後に書いているだけに、その当時の生の記録も記述の中に入っています(ただし、史実がベースにあるか、それとも想像で書いている部分なのかは、他の史料と比較しながら見ていかないといけませんが)。その中を確認しても、弥助については記載が出てきません。つまり、当時は弥助の事などは話題に出てきていないと言う事です。作者の大村由己は能『明智討』なども書いていますが、この『天正記』も含め、光秀が家臣に対して非常に厳しく当たっていたという描写が複数見られます。しかし、明智と弥助のエピソードなどは明智を悪く書くいい素材なのに、そんな描写はありません。つまり、大村由己が生きていた当時、そんな伝聞逸話はなかったのです。

この書籍の中で本能寺から信忠の居る妙覚寺に伝えに行くのは、本能寺の向かいに居を構えていた『村井入道春長』という武将です。ちなみに、後世の書物ではこの人物の事も弥助として書き換えられていたりもします(具体的には、本能寺から妙覚寺に伝えに行く事や、二条新御所に赴き戦うといった部分です)。

実際、この『村井春長』という武将は信忠に付き従い、二条新御所に入り籠城し、亡くなっているというのは史実ですし。

ヨーロッパで、いつどこから「羽柴秀勝」や「村井春長」が「弥助」に変わったかは不明です(内容を比較すると、『信長公記』と『 惟任退治記』などの内容を混ぜ、弥助に書き換えた感じがしますが確証は持てません)。

イエズス会は日本に書籍などを持ち込んでいますが、同時に日本の書籍をイエズス会に送ったりもしています。その際には、ポルトガル語に訳して写本したものもあるようですので、もしかしたらイエズス会の方に、より『信長公記』どころかそれの元になる『信長記』や『家忠日記』の原本に近い写本(ただしポルトガル語)が存在するかもしれません。

また、実際にイエズス会での書簡編纂で、書簡の原本にはない内容を創作されている部分が増えたのは17世紀後半のものからです。この17世紀後半以降だと長崎出島でも書籍取引の活発化しています。徐々にオランダ商館を中心に、日本に関する書籍の収集や、西洋の書籍の輸入が始まりました。オランダ商館は、日本の歴史・文化・社会などを研究する目的で、日本の書籍を収集しヨーロッパに持ち帰っています。これらの中に写本や創作物も一緒に運ばれたのでしょうね。

で、そもそもが一次史料だと弥助は本能寺に行ってない可能性が高いのですね。

1つは「信長が光秀の謀反を察し、危急存亡の危機と信忠へ救援要請するために弥助を派遣した」という説

もう1つが「本能寺から逃げた」という説です。

後者の「逃げた」説は、主に江戸時代の読み物や演劇などで弥助の最後と1/3ぐらいに設定される内容です(前者は出てこず、大半は本能寺で亡くなるパターンです。一部、それら以外の設定になっているものがあります)。

では前者はというと、これはイエズス会の『日本教会史』(1689年)や『日本耶蘇教史』(1663年)、あるいはそれと同じ頃に製作されている『日本戦国史(ラテン語題名の意訳なので、日本語訳だとどういう題名になっているかは少し分かっていません)』に記載されている内容で、それ以前には出てこない内容です。つまり、ヨーロッパで創られた創作逸話ですね。これらの史料は、フロイスなど日本に来た宣教師の書簡記録を基にはしていますが、追記や歪曲があるので「戦国時代の史料価値」としては低いという評価もあります(別の意味での史料価値はありますが)。

これの元ネタなのでしょうが、創作本になる1614年版『信長記』では、亡くなったという記載はありませんし本能寺の変で戦ったという記載は具体的にはありませんが「本能寺の変の直前に、信長から密命を受け、京都へ派遣された」という記載があります。この書籍が海外に輸出された1冊だと思いますが、イエズス会の1570年代の書籍にも、弥助は信長の命を受けて嫡男信忠の元へ、危急存亡の危機として救援を求める伝令として本能寺から出るという内容が記載されています。

少し分かりにくいのですが、日本で『日本教会史』と言うと、ジョアン神父の『日本西教史』という書籍になります(ところが、これとはさらに別に『日本西教史』と知られている書籍もあります。ジャン・クラッセの『日本教会史』は1699年に発刊されており、1715年版は国会図書館にもありますが、これはまた明治時代の翻訳版は『日本西教史』という題名で出ています。結局は、『日本教会史』とあっても「どの『日本教会史』のこと?」となりますし、『日本西教』も「どの『日本西教史』のこと?」となります。ですので、日本からだと書籍の著者と発刊年で、どの書籍を判断した方が良さそうです。また、結局は出来るだけ原本書簡に近い内容を探し出す事が最善と言えます)。

今回の「弥助」の件に関しては、「イエズス会の史料は1598年以降に製作されている書籍の内容はあまり信じない方がいい。創作や歪曲がかなり多いですので」というのが個人的な感想です。

では、史実ではこれは誰か?というのを日本側の史料を見ると答えがあります。

『1615年信長公記活字本』に、この『本能寺の変』の時に信長から信忠に派遣されたのは「羽柴秀勝(織田信長の四男で羽柴の養子になっている)」とあります(ちなみに『尊経閣文庫本』では、これが「羽柴秀吉」になっていました)。

つまり、ここでも弥助が本能寺に居た記録はありません。

他にも、成立時期は古い『天正記』という、天正8年(1580年)の三木合戦から天正18年(1590年)の小田原征伐まで、天正年間の秀吉の活躍を記録する軍記物があります。別名を『秀吉事記』とも言われますが、小瀬甫庵の『太閤記』などの後の秀吉主役の軍記物語の成立に大きな影響を与えた創作物があります。作者は大村由己で、戦国時代から安土桃山時代にかけての学者・著述家。初め僧籍にあったが、還俗して豊臣秀吉に御伽衆として仕え人物です。

この『天正記』の中に『 惟任退治記(惟任謀反記)』という「本能寺の変から山崎の戦いを経て、信長の葬儀に至るまで」の記述があり、これは製作年が「本能寺の変の年(1582年)に書かれた」とされています。創作物ではあるのですが、製作年が古く、本能寺の変があった時期のすぐ後に書いているだけに、その当時の生の記録も記述の中に入っています(ただし、史実がベースにあるか、それとも想像で書いている部分なのかは、他の史料と比較しながら見ていかないといけませんが)。その中を確認しても、弥助については記載が出てきません。つまり、当時は弥助の事などは話題に出てきていないと言う事です。作者の大村由己は能『明智討』なども書いていますが、この『天正記』も含め、光秀が家臣に対して非常に厳しく当たっていたという描写が複数見られます。しかし、明智と弥助のエピソードなどは明智を悪く書くいい素材なのに、そんな描写はありません。つまり、大村由己が生きていた当時、そんな伝聞逸話はなかったのです。

この書籍の中で本能寺から信忠の居る妙覚寺に伝えに行くのは、本能寺の向かいに居を構えていた『村井入道春長』という武将です。ちなみに、後世の書物ではこの人物の事も弥助として書き換えられていたりもします(具体的には、本能寺から妙覚寺に伝えに行く事や、二条新御所に赴き戦うといった部分です)。

実際、この『村井春長』という武将は信忠に付き従い、二条新御所に入り籠城し、亡くなっているというのは史実ですし。

ヨーロッパで、いつどこから「羽柴秀勝」や「村井春長」が「弥助」に変わったかは不明です(内容を比較すると、『信長公記』と『 惟任退治記』などの内容を混ぜ、弥助に書き換えた感じがしますが確証は持てません)。

イエズス会は日本に書籍などを持ち込んでいますが、同時に日本の書籍をイエズス会に送ったりもしています。その際には、ポルトガル語に訳して写本したものもあるようですので、もしかしたらイエズス会の方に、より『信長公記』どころかそれの元になる『信長記』や『家忠日記』の原本に近い写本(ただしポルトガル語)が存在するかもしれません。

また、実際にイエズス会での書簡編纂で、書簡の原本にはない内容を創作されている部分が増えたのは17世紀後半のものからです。この17世紀後半以降だと長崎出島でも書籍取引の活発化しています。徐々にオランダ商館を中心に、日本に関する書籍の収集や、西洋の書籍の輸入が始まりました。オランダ商館は、日本の歴史・文化・社会などを研究する目的で、日本の書籍を収集しヨーロッパに持ち帰っています。これらの中に写本や創作物も一緒に運ばれたのでしょうね。

で、そもそもが一次史料だと弥助は本能寺に行ってない可能性が高いのですね。

「弥助は二条城に乗り込み戦った」というのも見掛けますが、これも勿論、一次史料にはありません。

私が前に見かけたのは1872年(明治5年)頃に刊行された村雨庵主人著の『二条城の血戦』というもので、乗り込んだ弥助が信忠と共に戦い、光秀を倒します。また、別の物語では、二条城に乗り込みますが信忠に捕まり南蛮寺に送られていました。

というので、これも創作の内容です(そもそも、信忠の戦いは二条新御所であり、二条城と二条新御所は別ですし)。

この話の元になっているのは、『天正記』という書籍の中にあります。

この『天正記』の作者は大村由己で、戦国時代から安土桃山時代にかけての学者・著述家。初め僧籍にあったが、還俗して豊臣秀吉に御伽衆として仕え人物です。この書籍の中に『 惟任退治記(惟任謀反記)』という「本能寺の変から山崎の戦いを経て、信長の葬儀に至るまで」の記述があり、これは製作年が「本能寺の変の年(1582年)に書かれた」とされています。この本自体は秀吉に求められて書かれている創作物ではあるのですが、製作年が古く、本能寺の変があった時期のすぐ後に書いているだけに、その当時の生の記録も記述の中に入っています(ただし、史実がベースにあるか、それとも想像で書いている部分なのかは、他の史料と比較しながら見ていかないといけませんが)。

この『天正記』の中で、本能寺から信忠の居る妙覚寺に伝えに行くのは、本能寺の向かいに居を構えていた『村井入道春長』という武将です。ちなみに、後世の書物ではこの人物の事も弥助として書き換えられていたりもします(具体的には、本能寺から妙覚寺に伝えに行く事や、二条新御所に赴き戦うといった部分です)。

実際、この『村井春長』という武将は信忠に付き従い、二条新御所に入り籠城し、戦い亡くなっているというのは史実ですし。

この「信忠に本能寺の変を伝えに行く」という部分が『村井春長』から『弥助』に置き換わり、『二条新御所』が『二条城』に置き換わり、そのまま二条城での戦いも弥助が行った事になっているだけですね。

『村井春長』は村井貞勝という1556年の時点で織田信長に既に仕えている古参の家臣で、織田政権下の京都所司代。通称は吉兵衛といい、出家後、春長軒と号しています。官位は民部少輔、長門守でした。『御所』として出てくる場所も、二条晴良の屋敷に新邸を築くことを決め貞勝に普請を命じ、のちに「二条御新造」「二条新御所」と呼ばれた場所の事です。6月2日、本能寺の変では本能寺向かいの自邸にいましたが、貞勝は信長の嫡男・織田信忠の宿所の妙覚寺に駆け込みます。信忠に二条新御所への移動を提言し、同じく駆けつけた他の織田家臣らとともに二条新御所に立て籠もって明智軍に抗戦しますが、信忠とともに討死しています。また、子の貞成・清次も同所で討死しています。

史料を見ると、本能寺の変(6月2日の早朝)の時は、弥助は本能寺ではなく二条新御所にいただろうという記述は、『家忠日記』にあります。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は信長の傍におり、付いていった」という具合に現代解釈訳されているのを見掛けるのですが。この「其」が日記の「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其御所ニ居候」は「その時間、弥助は御所に滞在していた」と現代語訳になります。「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助は信長の傍におり、(信長の)お供をしていた」ではなく、「弥助はその時(信長が自刃した時)は二条新御所に滞在していた(ので生きているが、今、信長の死出の)お供をしたいと言っている」という内容ですね。

これは、弥助が付き人となっている濃の方も二条新御所に居たからですね。

前日の6月1日には信長も濃の方も二条新御所にいたのは分かっており、二条新御所で相撲が執られた事は記録にあります。また、この記録自体は次の日の6月3日のものですが、6月2日の本能寺の変が起こった時間には弥助は「二条新御所」に居た事が書かれている訳です。「爰ニ酒左衛門尉申候」ですから、この人物は弥助に会っている訳です(ただし、「弥助が二条新御所に居た」というのはこの人物からの伝聞ですが)。

「御所」は『本能寺』の事では?と思うかもしれません(私も思いましたし)。ですので、『本能寺』がどう書かれているかを調査したのですが、

史料を見ると、本能寺の変の前日から当日(6月1日〜2日早朝)は、弥助は二条新御所にいただろうという記述です。

ただ、濃の方も二条新御所の後は不明です。

私が前に見かけたのは1872年(明治5年)頃に刊行された村雨庵主人著の『二条城の血戦』というもので、乗り込んだ弥助が信忠と共に戦い、光秀を倒します。また、別の物語では、二条城に乗り込みますが信忠に捕まり南蛮寺に送られていました。

というので、これも創作の内容です(そもそも、信忠の戦いは二条新御所であり、二条城と二条新御所は別ですし)。

この話の元になっているのは、『天正記』という書籍の中にあります。

この『天正記』の作者は大村由己で、戦国時代から安土桃山時代にかけての学者・著述家。初め僧籍にあったが、還俗して豊臣秀吉に御伽衆として仕え人物です。この書籍の中に『 惟任退治記(惟任謀反記)』という「本能寺の変から山崎の戦いを経て、信長の葬儀に至るまで」の記述があり、これは製作年が「本能寺の変の年(1582年)に書かれた」とされています。この本自体は秀吉に求められて書かれている創作物ではあるのですが、製作年が古く、本能寺の変があった時期のすぐ後に書いているだけに、その当時の生の記録も記述の中に入っています(ただし、史実がベースにあるか、それとも想像で書いている部分なのかは、他の史料と比較しながら見ていかないといけませんが)。

この『天正記』の中で、本能寺から信忠の居る妙覚寺に伝えに行くのは、本能寺の向かいに居を構えていた『村井入道春長』という武将です。ちなみに、後世の書物ではこの人物の事も弥助として書き換えられていたりもします(具体的には、本能寺から妙覚寺に伝えに行く事や、二条新御所に赴き戦うといった部分です)。

実際、この『村井春長』という武将は信忠に付き従い、二条新御所に入り籠城し、戦い亡くなっているというのは史実ですし。

この「信忠に本能寺の変を伝えに行く」という部分が『村井春長』から『弥助』に置き換わり、『二条新御所』が『二条城』に置き換わり、そのまま二条城での戦いも弥助が行った事になっているだけですね。

『村井春長』は村井貞勝という1556年の時点で織田信長に既に仕えている古参の家臣で、織田政権下の京都所司代。通称は吉兵衛といい、出家後、春長軒と号しています。官位は民部少輔、長門守でした。『御所』として出てくる場所も、二条晴良の屋敷に新邸を築くことを決め貞勝に普請を命じ、のちに「二条御新造」「二条新御所」と呼ばれた場所の事です。6月2日、本能寺の変では本能寺向かいの自邸にいましたが、貞勝は信長の嫡男・織田信忠の宿所の妙覚寺に駆け込みます。信忠に二条新御所への移動を提言し、同じく駆けつけた他の織田家臣らとともに二条新御所に立て籠もって明智軍に抗戦しますが、信忠とともに討死しています。また、子の貞成・清次も同所で討死しています。

史料を見ると、本能寺の変(6月2日の早朝)の時は、弥助は本能寺ではなく二条新御所にいただろうという記述は、『家忠日記』にあります。

"天正10年6月3日条:爰ニ酒左衛門尉申候、堺御覧ニ被成候処、其御帰路ニテ、昨日四ツ時過、上様御生害被成候由、明知日向守、小七兵衛共、御討死被成候由、相聞候。弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候。"と、「(どこかは確定していないが、二条新御所説の可能性が高いとされています)御所」に居て、生きている事が分かっています。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は信長の傍におり、付いていった」という具合に現代解釈訳されているのを見掛けるのですが。この「其」が日記の「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其御所ニ居候」は「その時間、弥助は御所に滞在していた」と現代語訳になります。「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」は「弥助は信長の傍におり、(信長の)お供をしていた」ではなく、「弥助はその時(信長が自刃した時)は二条新御所に滞在していた(ので生きているが、今、信長の死出の)お供をしたいと言っている」という内容ですね。

これは、弥助が付き人となっている濃の方も二条新御所に居たからですね。

前日の6月1日には信長も濃の方も二条新御所にいたのは分かっており、二条新御所で相撲が執られた事は記録にあります。また、この記録自体は次の日の6月3日のものですが、6月2日の本能寺の変が起こった時間には弥助は「二条新御所」に居た事が書かれている訳です。「爰ニ酒左衛門尉申候」ですから、この人物は弥助に会っている訳です(ただし、「弥助が二条新御所に居た」というのはこの人物からの伝聞ですが)。

「御所」は『本能寺』の事では?と思うかもしれません(私も思いましたし)。ですので、『本能寺』がどう書かれているかを調査したのですが、

・「本能寺」: 最も一般的な呼び方です。というように、「本能寺」を「御所」と呼ぶことはされていないようです。

・「本能寺城」: 城としての機能も持っていたため、このように呼ばれることもあります。

・「本願寺」:たまに誤記されている史料がありました。

史料を見ると、本能寺の変の前日から当日(6月1日〜2日早朝)は、弥助は二条新御所にいただろうという記述です。

ただ、濃の方も二条新御所の後は不明です。

・本能寺の変が起こった時点で、濃の方は移動したという説があります。近くの娘の処や、岐阜城という説など色々あります。という説がありますが、一次史料には出てきません。弥助が濃の方に付いていったのか、それともここで分かれた(分かれさせられた)のかなどは分かりません。

・岐阜城へ帰還:本能寺の変の直後、濃姫は岐阜城へ帰還したという説があります。明智光秀が本能寺の変の後に近江の方に移動した記録や伝承もあります。

・自害:本能寺の変の直後、濃姫は自害したという説もあります。この説は、濃姫の化粧道具箱が本能寺で見つかったという伝承に基づいています。

・生き延び、各地を流浪:本能寺の変後、濃姫は生き延び、各地を流浪したという説もあります。この説は、濃姫がその後、様々な場所で目撃されたという伝承に基づいています。

これは有名な逸話で、一次史料にあると思っている人が多いですが、一次史料には書かれていない逸話です。

「明智に捕まり、弥助を獣同然で日本人ではないと南蛮寺に送った」という逸話は、実は1973年の大河ドラマ『国盗り物語』で創作された逸話です。このドラマは原作小説があり、司馬遼太郎が1963年頃に連載していた同名小説です。ですが、小説ではこの件はなく、本能寺の変で弥助はは別の理由で亡くなります。視聴率が25%以上ほどもあった人気大河ドラマで、このドラマ以降ではこの逸話が盛り込まれる創作物が増えています。

また、「明智に捕まった」という自体は1972年の小説にありますが、こちらでは獣同然という台詞はありません。

そもそも、本能寺の変があった時に弥助は何処にいたかは『家忠日記』にあります。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は殿の傍におり」という具合に現代語訳されているのを見掛けるのですが。この「其」が日記の「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其(昨日四ツ時過、上様御生害被成候)御所ニ居候」は「その時間(6/2の朝8時過ぎ=信長が自刃した頃)には弥助は二条新御所に滞在していた」と現代語訳できます。

つまり、弥助は本能寺に行っておらず、本能寺で戦っておらず、当然ながら本能寺で亡くなっていない、という事です。

それより過去になかったのか?というのは証明が難しいのですが、代替えとして歌舞伎を比較すると分かります。

1975年の浄瑠璃にもこの件の描写は盛り込まれ、1980年の歌舞伎『信長』でも盛り込まれて上演されます。

ですが、この1973年以前の歌舞伎『信長』では内容映えする逸話なのに描写はありません。

再演を除いて、その間の歌舞伎を羅列しますと、

・1760年(宝暦10年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1772年(安永元年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1781年(天明元年): 弥助は信長の小姓として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1828年(文政11年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1852年(嘉永5年): 弥助は信長に仕える中級武士として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1862年(文久2年): 弥助は信長に仕える中級武士として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1879年(明治12年): 弥助は信長の側室として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1897年(明治30年): 弥助は信長の側室として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃します。

・1898年(明治31年): 弥助は信長の娘婿となる忍びとして登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1911年(明治44年): 弥助は信長の隠し子で武将として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

と、色々ありますが、光秀の件はドラマ『国盗り物語』の前にはないんですよね。

18歳色白美青年や、女忍者で信長の子供を身ごもり生んだパターンはありましたが。

昭和でも1935年・1942年・1979年でも再演されていますが、内容は上記のどれかです。

そもそも、一次資料を見ますと、本能寺の変の際に捕まっていませんし。

『家忠日記』では、

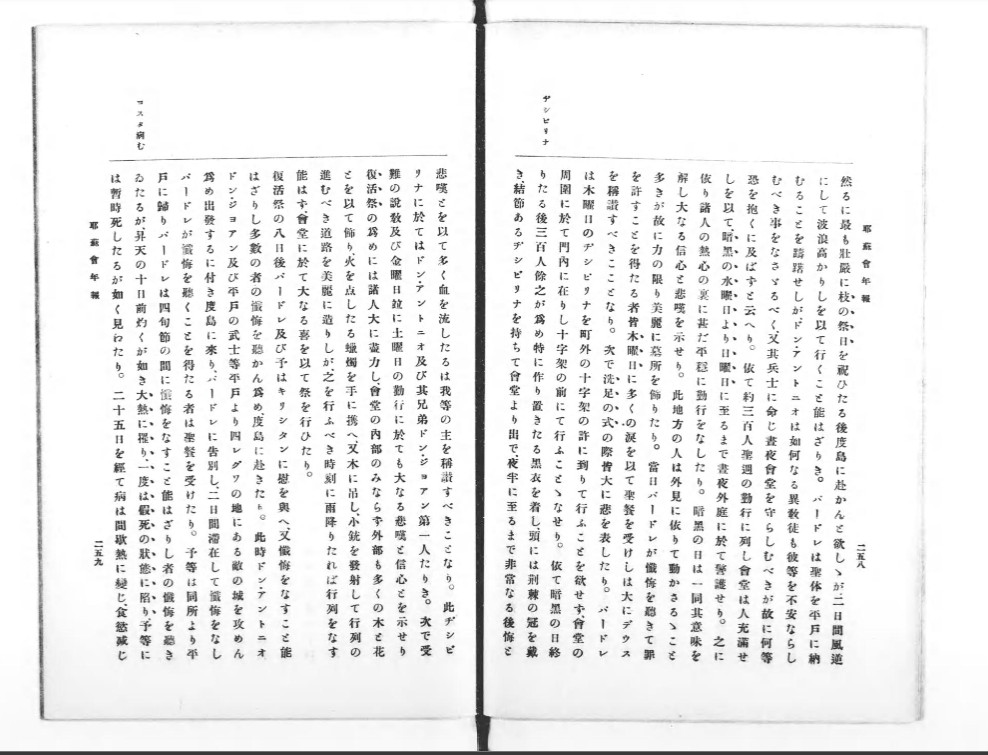

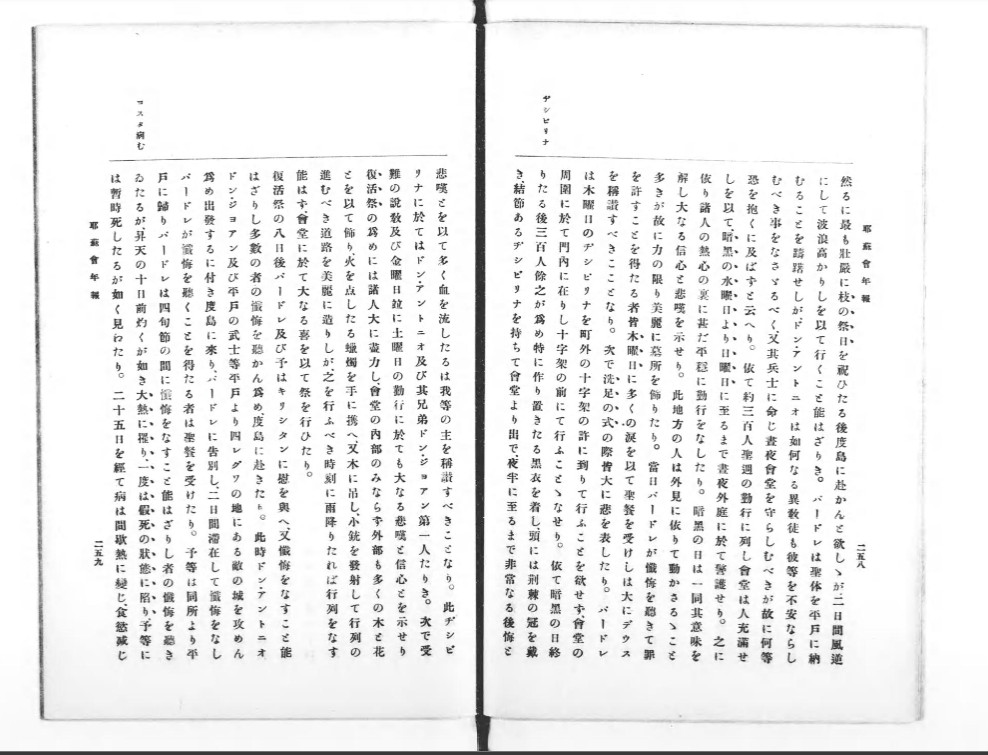

また、間違った認識を唱える方もいますので、注意ですね。

例えば村上直次郎著『耶蘇会の日本年報』というのに書いてある、と画像をだして主張する人がいます。

ところが、第1版(1943年版)で同じページ(258ページ)は、こういうページです。

実は、最初の物は1973年版か1984年版に記載されている内容(両方とも258ページ)で、ここに「明智光秀が弥助を動物だ言う」記載が出てくる内容です。初版にはない記載が増えているのですね。この版違いの内容は、国会図書館のアーカイブで確認できます(もっと言えば、1943年版は国会図書館でも複数が確認き、記載がある本と記載がない本の両方が存在します。両方を確認し比較すると、記載があるのは1973年版の内容が入っているので、記載がある1943年版は本当に1943年版なのか怪しい、となります)。1943年の同日の書簡には本能寺の変に関する記述が含まれていますが、主にイエズス会士の価値銅や日本の政治状況についての報告が記されています。これが、1973年版には光秀と弥助の逸話が追加されている形です。

ちなみに、この同様の記載は『日本教会史』(岩波書店刊)にも出てきます。

ただし、こちらも1970年版までは記載がなく、1984年版から入ってきています。

海外の版でも1984年版以降にならなければ記載がなく、例えば1705年英語版や1722年イタリア版には含まれていません(もしかしたら、この書簡内容は今回の話と同じような話なのかもしれません)。

ちなみにですが。

「こんなドラマ性がある話が、なぜ江戸時代から1970年までの明治・大正・昭和の読み物や演劇に出てこないのだろう?」

というのが最初に思った疑問点ですね。

それらでの弥助の結末は、「本能寺で一緒に亡くなる」か「逃げて行方が知れない」というものが殆どです。

「明智に捕まり、弥助を獣同然で日本人ではないと南蛮寺に送った」という逸話は、実は1973年の大河ドラマ『国盗り物語』で創作された逸話です。このドラマは原作小説があり、司馬遼太郎が1963年頃に連載していた同名小説です。ですが、小説ではこの件はなく、本能寺の変で弥助はは別の理由で亡くなります。視聴率が25%以上ほどもあった人気大河ドラマで、このドラマ以降ではこの逸話が盛り込まれる創作物が増えています。

また、「明智に捕まった」という自体は1972年の小説にありますが、こちらでは獣同然という台詞はありません。

そもそも、本能寺の変があった時に弥助は何処にいたかは『家忠日記』にあります。

"天正10年6月3日条:爰ニ酒左衛門尉申候、堺御覧ニ被成候処、其御帰路ニテ、昨日四ツ時過、上様御生害被成候由、明知日向守、小七兵衛共、御討死被成候由、相聞候。弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候。"とあります。

「弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候」を「弥助は殿の傍におり」という具合に現代語訳されているのを見掛けるのですが。この「其」が日記の「昨日四ツ時過」に掛かるなら、「弥助ハ其(昨日四ツ時過、上様御生害被成候)御所ニ居候」は「その時間(6/2の朝8時過ぎ=信長が自刃した頃)には弥助は二条新御所に滞在していた」と現代語訳できます。

つまり、弥助は本能寺に行っておらず、本能寺で戦っておらず、当然ながら本能寺で亡くなっていない、という事です。

それより過去になかったのか?というのは証明が難しいのですが、代替えとして歌舞伎を比較すると分かります。

1975年の浄瑠璃にもこの件の描写は盛り込まれ、1980年の歌舞伎『信長』でも盛り込まれて上演されます。

ですが、この1973年以前の歌舞伎『信長』では内容映えする逸話なのに描写はありません。

再演を除いて、その間の歌舞伎を羅列しますと、

・1760年(宝暦10年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1772年(安永元年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1781年(天明元年): 弥助は信長の小姓として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1828年(文政11年): 弥助は信長の家臣として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1852年(嘉永5年): 弥助は信長に仕える中級武士として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1862年(文久2年): 弥助は信長に仕える中級武士として登場し、本能寺の変後の生死は不明。

・1879年(明治12年): 弥助は信長の側室として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1897年(明治30年): 弥助は信長の側室として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃します。

・1898年(明治31年): 弥助は信長の娘婿となる忍びとして登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

・1911年(明治44年): 弥助は信長の隠し子で武将として登場し、本能寺の変で信長と共に自刃する。

と、色々ありますが、光秀の件はドラマ『国盗り物語』の前にはないんですよね。

18歳色白美青年や、女忍者で信長の子供を身ごもり生んだパターンはありましたが。

昭和でも1935年・1942年・1979年でも再演されていますが、内容は上記のどれかです。

そもそも、一次資料を見ますと、本能寺の変の際に捕まっていませんし。

『家忠日記』では、

"天正10年6月3日条:爰ニ酒左衛門尉申候、堺御覧ニ被成候処、其御帰路ニテ、昨日四ツ時過、上様御生害被成候由、明知日向守、小七兵衛共、御討死被成候由、相聞候。弥助ハ其御所ニ居候へハ、御供申候由ニ候。"とありますので、本能寺の変の次の日も生きている事が分かっていますし、その時に居たのは南蛮寺ではなく二条新御所に居た事も分かっています。さらに

"天正10年6月4日条:弥助ハ、明知日向守方へ罷越候由申候"つまり、弥助は明智光秀に捕まったわけではなく、お伺いをたてに行くとあります(ただ、6月4日の記録は一部の写本や翻刻本 にのみ見られますので、真実か分かりません)。『家忠日記』の内容は利用に注意が必要ですので、内容を一次史料にあるとは断言ができません。

また、間違った認識を唱える方もいますので、注意ですね。

例えば村上直次郎著『耶蘇会の日本年報』というのに書いてある、と画像をだして主張する人がいます。

ところが、第1版(1943年版)で同じページ(258ページ)は、こういうページです。

実は、最初の物は1973年版か1984年版に記載されている内容(両方とも258ページ)で、ここに「明智光秀が弥助を動物だ言う」記載が出てくる内容です。初版にはない記載が増えているのですね。この版違いの内容は、国会図書館のアーカイブで確認できます(もっと言えば、1943年版は国会図書館でも複数が確認き、記載がある本と記載がない本の両方が存在します。両方を確認し比較すると、記載があるのは1973年版の内容が入っているので、記載がある1943年版は本当に1943年版なのか怪しい、となります)。1943年の同日の書簡には本能寺の変に関する記述が含まれていますが、主にイエズス会士の価値銅や日本の政治状況についての報告が記されています。これが、1973年版には光秀と弥助の逸話が追加されている形です。

ちなみに、この同様の記載は『日本教会史』(岩波書店刊)にも出てきます。

ただし、こちらも1970年版までは記載がなく、1984年版から入ってきています。

海外の版でも1984年版以降にならなければ記載がなく、例えば1705年英語版や1722年イタリア版には含まれていません(もしかしたら、この書簡内容は今回の話と同じような話なのかもしれません)。

ちなみにですが。

「こんなドラマ性がある話が、なぜ江戸時代から1970年までの明治・大正・昭和の読み物や演劇に出てこないのだろう?」

というのが最初に思った疑問点ですね。

それらでの弥助の結末は、「本能寺で一緒に亡くなる」か「逃げて行方が知れない」というものが殆どです。

弥助自身に関しては、日本の史料よりもイエズス会の当時の宣教師の書簡の方が記録がありますね。

調査する中で分かりましたが、海外の研究から辿っていき、弥助の名前も年齢も既に分かっています(これは別途記載します)。

ここでは、「弥助は武士だったか?」についてのみの言及です。

そして、答えは「使用人」でしかない、と言う事ですね。

Sub Contents

調査する中で分かりましたが、海外の研究から辿っていき、弥助の名前も年齢も既に分かっています(これは別途記載します)。

ここでは、「弥助は武士だったか?」についてのみの言及です。

そして、答えは「使用人」でしかない、と言う事ですね。

Sub Contents

フロイスの書簡にはっきりと、ポルトガル語で「使用人」と書かれています。

もし、弥助の身分が「家臣(武士)」であったなら

もし、弥助の身分が「奴隷」であったなら

一部のものには「従僕」や「付き人」と訳せる単語もついてますが、全体を通して「使用人」だけですね。

1文だけ「negro que servia de pajem」というのがありました。この「negro」が黒人ですね。「servia」は仕えるです。「pajem」が「小姓(西洋的に言うと従者)」とも訳せるのですが、他のも見ると「付き人」と訳すのが妥当だと思います。

ただし、これをヨーロッパで翻訳された書籍を、さらに日本語で翻訳された書籍には「奴隷」と出てきます。

これはポルトガル語の「黒人使用人(serviu negro)」という単語が、ラテン語に翻訳(servus niger)されています。この「servus」は当時でも普通に読めば「使用人」と読めるのですが、古ラテン語で読むと「奴隷」とも訳せるからですね(ここは「弥助奴隷説」に関わりますので、別ページでも記載します)。海外の書籍はこのラテン語翻訳版を元に翻訳本が製作されているのが多く、このラテン語翻訳本から翻訳している日本書籍だと「黒人奴隷」と訳しているものを見掛けます。

これはラテン語翻訳した時代が関係しており、16世紀末期以前のように『Moçambique(モザンビーク)』を「モザンビーク(国)」として以外にも「東アフリカ(地域)」という意味でも使用する単語の時代は過ぎています。『Moçambique(モザンビーク)』は「モザンビーク(国)」としての意味で使用する時代になってラテン語翻訳されており、モザンビークがポルトガルの植民地で奴隷を多く輩出している背景もあって、「モザンビークの黒人奴隷」が出来上がった訳です。

しかし、原文を確認すると、ポルトガル語で「奴隷」と言いたいなら「escravo」と書かれるのですが、原文ではその様には書かれておらず、きちんと「使用人」と書いてあります(ちなみに、ポルトガル語「escravo」もラテン語訳すると「servus」になります)。

また、『弥助は「cafre」と書かれている』と言う人もいるのを聞くでしょうが、「cafre」という単語自体が一般化し使われるのは16世紀末からですので、原文に使われていません。最初に日本からのイエズス会書簡で使われるのは、1685年のヴァリニャーノの書簡ですが、そこでは『Moçambique(当時の意味で東アフリカを指す)』という単語が使われなくなって時代背景の中で、代わりに『cafraria(当時の意味で南東部アフリカを指す)】と書かれていたものでしょうかね。

Sub Contents

"Um serviu negro de Moçambique chamado Lacù que serviu Xogum"ポルトガル語だからこそ「奴隷」ではなく「使用人」だとはっきり分かります。

"信長に仕えた弥助と呼ばれる東アフリカ出身の黒人使用人"

もし、弥助の身分が「家臣(武士)」であったなら

"Um vassalo negro de Moçambique chamado Lacù que serviu Xogum"という記載になります。

もし、弥助の身分が「奴隷」であったなら

"Um escravo negro de Moçambique chamado Lacù que serviu Xogum"という記載になりますね。

一部のものには「従僕」や「付き人」と訳せる単語もついてますが、全体を通して「使用人」だけですね。

1文だけ「negro que servia de pajem」というのがありました。この「negro」が黒人ですね。「servia」は仕えるです。「pajem」が「小姓(西洋的に言うと従者)」とも訳せるのですが、他のも見ると「付き人」と訳すのが妥当だと思います。

ただし、これをヨーロッパで翻訳された書籍を、さらに日本語で翻訳された書籍には「奴隷」と出てきます。

これはポルトガル語の「黒人使用人(serviu negro)」という単語が、ラテン語に翻訳(servus niger)されています。この「servus」は当時でも普通に読めば「使用人」と読めるのですが、古ラテン語で読むと「奴隷」とも訳せるからですね(ここは「弥助奴隷説」に関わりますので、別ページでも記載します)。海外の書籍はこのラテン語翻訳版を元に翻訳本が製作されているのが多く、このラテン語翻訳本から翻訳している日本書籍だと「黒人奴隷」と訳しているものを見掛けます。

【原文】"Um serviu negro de Moçambique chamado Lacù que serviu Xogum"⇓

【日本語訳】"信長に仕えた弥助と呼ばれる東アフリカ出身の黒人使用人"

【ラテン語翻訳】"Servus niger a Mozambique dictus Yask Shogun serviebat"困った事に、ラテン語翻訳版だけを読めば、「使用人」とも「奴隷」とも読めるのです。

【正しい日本語訳】"信長に仕えた弥助と呼ばれる東アフリカ出身の黒人使用人"

【間違った日本語訳】"信長に仕えた弥助と呼ばれるモザンビーク出身の黒人奴隷"

これはラテン語翻訳した時代が関係しており、16世紀末期以前のように『Moçambique(モザンビーク)』を「モザンビーク(国)」として以外にも「東アフリカ(地域)」という意味でも使用する単語の時代は過ぎています。『Moçambique(モザンビーク)』は「モザンビーク(国)」としての意味で使用する時代になってラテン語翻訳されており、モザンビークがポルトガルの植民地で奴隷を多く輩出している背景もあって、「モザンビークの黒人奴隷」が出来上がった訳です。

しかし、原文を確認すると、ポルトガル語で「奴隷」と言いたいなら「escravo」と書かれるのですが、原文ではその様には書かれておらず、きちんと「使用人」と書いてあります(ちなみに、ポルトガル語「escravo」もラテン語訳すると「servus」になります)。

また、『弥助は「cafre」と書かれている』と言う人もいるのを聞くでしょうが、「cafre」という単語自体が一般化し使われるのは16世紀末からですので、原文に使われていません。最初に日本からのイエズス会書簡で使われるのは、1685年のヴァリニャーノの書簡ですが、そこでは『Moçambique(当時の意味で東アフリカを指す)』という単語が使われなくなって時代背景の中で、代わりに『cafraria(当時の意味で南東部アフリカを指す)】と書かれていたものでしょうかね。

Sub Contents

イエズス会の史料を読んでいましたが、「使用人(serviu)」とは何度か出てきますが、たぶん、仕事内容が書いてあるのはこれだけです。

『日本通信』の1581年10月15日に書かれたもので、書簡の原文はポルトガル語で書かれています。

「lhe deu espada e ceda」を「刀と御扶持」と訳していますが、ここは「刀と銅銭」「刀と俸禄」「鞘巻きの刀」とも訳せます。ですが、『家忠日記』の記載から「刀と御扶持」と訳しています(詳しくはこちらを読んでください)。

ここから、使用人、その中で「側用人」と言える立場というのが一番近いのではないかと考えられます。

側用人にも色々な仕事があり、内務や軍政に関係する側近と言える武士もいるのですが、茶人や医師、商人など武士ではない人もここに入っています。

また仕事も色々ありますがその中には「趣味の相手」というのもあり、海外情報にも興味があり、宣教師から海外の書籍なども贈られていた信長ですので、そういう書籍を翻訳させ説明させていたりをさせていた、と考えるとぴったりと来るのではないでしょうか?(弥助がそんな学があったかは、別で話をします)

ただ、まず外れがない言い方をするなら「近習」ですね。これは"小姓"も"中間"も"側用人"も全て含む「信長に仕えた人」というくくりになりますので(「近習」を、西洋で言う「近衛」「側近」みたいに考えている人がいるようですが、そういうものではありません)。

Sub Contents

『日本通信』の1581年10月15日に書かれたもので、書簡の原文はポルトガル語で書かれています。

"hum negro que o Padre Valignano trouxe consigo da India, chamado Lasù, o qual o Xogum tanto estimou, que lhe deu espada e renda, e o fez servir de moco de camara a Dona Oeno, sua principal mullher, e ainda de seu proprio aposento."という一文です。

"ヴァリニャーノ神父に同行していたインドから来た弥助と呼ばれる黒人を、将軍(信長)はとても高く評価し、刀と御扶持を与え、お濃の方の付き人として、また自分の部屋付きとして仕えさせた"

「lhe deu espada e ceda」を「刀と御扶持」と訳していますが、ここは「刀と銅銭」「刀と俸禄」「鞘巻きの刀」とも訳せます。ですが、『家忠日記』の記載から「刀と御扶持」と訳しています(詳しくはこちらを読んでください)。

ここから、使用人、その中で「側用人」と言える立場というのが一番近いのではないかと考えられます。

側用人にも色々な仕事があり、内務や軍政に関係する側近と言える武士もいるのですが、茶人や医師、商人など武士ではない人もここに入っています。

また仕事も色々ありますがその中には「趣味の相手」というのもあり、海外情報にも興味があり、宣教師から海外の書籍なども贈られていた信長ですので、そういう書籍を翻訳させ説明させていたりをさせていた、と考えるとぴったりと来るのではないでしょうか?(弥助がそんな学があったかは、別で話をします)

ただ、まず外れがない言い方をするなら「近習」ですね。これは"小姓"も"中間"も"側用人"も全て含む「信長に仕えた人」というくくりになりますので(「近習」を、西洋で言う「近衛」「側近」みたいに考えている人がいるようですが、そういうものではありません)。

Sub Contents

弥助が信長から刀と御扶持を貰った事は、イエズス会の書簡だけでなく『家忠日記』でも確認できます。

この『信長から刀を貰った』というのを「武士」となった証拠という人もいますが、それは違います。

当時、刀や銅銭などの褒賞、御扶持となる給与などは、武士でない人にも多く与えています。武士にも与えていましたが、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師にも上げているものです。これらは、信長が行うマーキングであり、忠義を求める物であり褒賞であり、給与でしかありません。

刀を賜ったから武士になるなら、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師も武士になりますね。

実際、何を貰ったかは『信長公記』で検討しています。

Sub Contents

この『信長から刀を貰った』というのを「武士」となった証拠という人もいますが、それは違います。

当時、刀や銅銭などの褒賞、御扶持となる給与などは、武士でない人にも多く与えています。武士にも与えていましたが、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師にも上げているものです。これらは、信長が行うマーキングであり、忠義を求める物であり褒賞であり、給与でしかありません。

刀を賜ったから武士になるなら、商人や茶人、芸能者、医者、そして宣教師も武士になりますね。

実際、何を貰ったかは『信長公記』で検討しています。

Sub Contents

これも後世になって出てきています。

この説を唱える人は、『尊経閣文庫本信長公記(1691年)』を史料として出している人が多いでしょうか(『信長公記』でも調査分析をしています)。これを辿っていくと、『長谷川家本信長公記(1625年)』に辿り着きます。

ただし、それより古い史料には創作物も含めて出てきません。

ついでにですが、『家忠日記』にはこうあります。

これらを見る限り「屋敷を貰った」というのも創作逸話かと思います。

また、中には「鞘巻き・御扶持・屋敷を貰っているのだから武士だ」という説を唱える人もいますが、これは的外れです。

実際、商人は鞘巻きや褒章の他に店の土地を賜ったりしています。宣教師も鞘巻きや褒章、南蛮寺を建てる土地などを貰っています。中には医者や芸能者でも貰っている人物がいます。「武士になった際に鞘巻き・御扶持・屋敷を貰った」というのは事例が確かに多いですが、「鞘巻き・御扶持・屋敷を貰ったからといって武士にはならない」と言う事です。

Sub Contents

この説を唱える人は、『尊経閣文庫本信長公記(1691年)』を史料として出している人が多いでしょうか(『信長公記』でも調査分析をしています)。これを辿っていくと、『長谷川家本信長公記(1625年)』に辿り着きます。

ただし、それより古い史料には創作物も含めて出てきません。

▶ 1615年『信長公記活字本』:「褒章を賜る」『信長記(1582年)』は、『信長記(1614年・1615年):信長公記を基にした創作物』とは違うものです。『信長公記』の原本の元になったもので、太田牛一が書いたもので断片のみが現存します。

▶ 1582年『信長記』:「刀一振を賜る」

▶ 1614年『信長記』:「御扶持を賜る」

▶ 1615年『信長記』:「御扶持を賜る」

ついでにですが、『家忠日記』にはこうあります。

▶ 1663年『家忠日記 増補追加』:「御扶持を賜る」また、『日本通信』の1581年10月15日に書かれイエズス会の書簡にもあります。

"hum negro que o Padre Valignano trouxe consigo da India, chamado Lasù, o qual o Xogum tanto estimou, que lhe deu espada e renda, e o fez servir de moco de camara a Dona Oeno, sua principal mullher, e ainda de seu proprio aposento."書簡の原文はポルトガル語で書かれています。

"ヴァリニャーノ神父に同行していたインドから来た弥助と呼ばれる黒人を、将軍(信長)はとても高く評価し、刀と御扶持を与え、お濃の方の付き人と、また自分の部屋付きとして仕えさせた。"

これらを見る限り「屋敷を貰った」というのも創作逸話かと思います。

また、中には「鞘巻き・御扶持・屋敷を貰っているのだから武士だ」という説を唱える人もいますが、これは的外れです。

実際、商人は鞘巻きや褒章の他に店の土地を賜ったりしています。宣教師も鞘巻きや褒章、南蛮寺を建てる土地などを貰っています。中には医者や芸能者でも貰っている人物がいます。「武士になった際に鞘巻き・御扶持・屋敷を貰った」というのは事例が確かに多いですが、「鞘巻き・御扶持・屋敷を貰ったからといって武士にはならない」と言う事です。

Sub Contents

「甲州征伐後に信長の現地視察があり、それに随行してる」というのを『弥助は武士だった』の一次史料だという人が居ます。これは『家忠日記』に記載がある内容なのですが、『甲陽軍鑑』の影響があるのでは?と調査の必要があります。

『甲陽軍鑑』も版が色々とあります

『甲陽軍鑑』は、史実とフィクションが混ざり合っている資料ですので、内容の扱いには注意が必要です。

弥助の説の中で信玄云々の話が出てくるのは、この黒坊を「黒人の弥助」に誤解したことからになりますね。

実際はと言うと、これには二人の人物が混ざり誕生しているものです。一人は、「信長の荷物持ちをした」1560年代に出てくる『黒人の弥助』とは別人の『弥助』という人物。そしてもう一人は、1550年代から『黒坊』『くろ男』と史料の中に書かれて出てくる信玄や信長に仕えた「忠貞」という人物です。

まぁ問題としてまだ残るのが、この『黒坊』も記録が色々あり、信玄ではなく謙信に仕えていたというのも史料にあります。どこらかで信長に仕えたのは『家忠日記』や『多聞院日記』など資料にある1568年の記載で確認が出来るのですが。

『家忠日記』でなぜ、『甲陽軍鑑』の影響がみられるかというと、実はよく言われる『家忠日記』は原本ではなく、1663年『家忠日記 増補追加』という改訂版の版を重ねたものから来ています。この『家忠日記増補追加』は松平忠冬が編纂したもので、『家忠日記』を根本として、文禄3年以前を増補し、慶長1年(1596年)以降を追加して家康の死んだ元和2年(1616年)までを記載したものとされています。

原本は家忠の嫡孫で江戸時代初期の深溝松平家の当主・松平忠房が修補したものが保管され現存するそうですが、原本の内容と1897年に出た史誌業書本及びそれをもとにした本の内容(一般的に知られている『家忠日記』の内容)は相違があると指摘されています。ですので原本を確認しないと、実際は分かりません。

この『家忠日記』の中の1568年の記載では『黒坊』が弓比べで出てきますが、これは「忠貞」の事で『多聞院日記』でも確認できます。「黒人の弥助」では書いていません。1582年の甲州討伐の部分では、この「黒坊」を弥助や弥介と書かれている書いている版があります。が、ここの部分の記述は版によってかなり違うと指摘されている部分であり、記述自体に疑問を持たれている部分ですね。

元は上州で生まれ育っていた甘楽を連れて行くのならば、地縁もあるでしょうし分かるのですが(忠貞の逸話自体が色々あります。上杉に仕えていた、とも言われています。上杉に仕えて、1560〜62年から武田に仕え、1568年から信長に仕えた、という流れですね)。

まぁ、『家忠日記』の内容は利用に注意が必要ですですので、この記載が本当に原本や原本に近い版にあるのか、調査する必要があります。

Sub Contents

『甲陽軍鑑』も版が色々とあります

▶ 1610年依田本(山梨県立博物館所蔵)には記載がありません。この『黒坊』を弥助だという解説が出てきています。ただ、根本的な誤解ですが、『黒坊』は「忠貞という武将」の話であって、「黒人の弥助」ではない、というのを前提に知っておく必要があります。

▶ 1615年林本から 黒坊が信玄に仕えたという記述はあります。

▶ 1616年松井本から黒坊に関する詳細な記述が初めて見られます(そして黒坊が信玄に仕えています)。

▶ 1626年黒坂本で甲州征伐後に黒坊が随行する記載が出てきます(そして、黒坊は1562年に信玄に仕えた後に信長に仕えた事になっています)。

▶ 1643年春浦本では活躍が詳細に書かれますが、黒坊が信玄に仕えたのは1560年に変わっています。

『甲陽軍鑑』は、史実とフィクションが混ざり合っている資料ですので、内容の扱いには注意が必要です。

弥助の説の中で信玄云々の話が出てくるのは、この黒坊を「黒人の弥助」に誤解したことからになりますね。

実際はと言うと、これには二人の人物が混ざり誕生しているものです。一人は、「信長の荷物持ちをした」1560年代に出てくる『黒人の弥助』とは別人の『弥助』という人物。そしてもう一人は、1550年代から『黒坊』『くろ男』と史料の中に書かれて出てくる信玄や信長に仕えた「忠貞」という人物です。

まぁ問題としてまだ残るのが、この『黒坊』も記録が色々あり、信玄ではなく謙信に仕えていたというのも史料にあります。どこらかで信長に仕えたのは『家忠日記』や『多聞院日記』など資料にある1568年の記載で確認が出来るのですが。

『家忠日記』でなぜ、『甲陽軍鑑』の影響がみられるかというと、実はよく言われる『家忠日記』は原本ではなく、1663年『家忠日記 増補追加』という改訂版の版を重ねたものから来ています。この『家忠日記増補追加』は松平忠冬が編纂したもので、『家忠日記』を根本として、文禄3年以前を増補し、慶長1年(1596年)以降を追加して家康の死んだ元和2年(1616年)までを記載したものとされています。

原本は家忠の嫡孫で江戸時代初期の深溝松平家の当主・松平忠房が修補したものが保管され現存するそうですが、原本の内容と1897年に出た史誌業書本及びそれをもとにした本の内容(一般的に知られている『家忠日記』の内容)は相違があると指摘されています。ですので原本を確認しないと、実際は分かりません。

この『家忠日記』の中の1568年の記載では『黒坊』が弓比べで出てきますが、これは「忠貞」の事で『多聞院日記』でも確認できます。「黒人の弥助」では書いていません。1582年の甲州討伐の部分では、この「黒坊」を弥助や弥介と書かれている書いている版があります。が、ここの部分の記述は版によってかなり違うと指摘されている部分であり、記述自体に疑問を持たれている部分ですね。

元は上州で生まれ育っていた甘楽を連れて行くのならば、地縁もあるでしょうし分かるのですが(忠貞の逸話自体が色々あります。上杉に仕えていた、とも言われています。上杉に仕えて、1560〜62年から武田に仕え、1568年から信長に仕えた、という流れですね)。

まぁ、『家忠日記』の内容は利用に注意が必要ですですので、この記載が本当に原本や原本に近い版にあるのか、調査する必要があります。

Sub Contents

本能寺の変で、弥助が刀を振るって戦った記載がある、という説です。

ですが、これも勘違いです。

1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を「弥助」と誤記なのか物語性なのか、書き換えた資料があるだけです。この「弥六」については、信長家臣団研究でも本能寺の変で亡くなった人物として出てきます。

Sub Contents

ですが、これも勘違いです。

1615年信長公記活字本にある「弥六ハ御刀ヲ持テ戦ヒケルガ、敵ニ囲マレテ討死セリ」という記述にある『(中間の)弥六』を「弥助」と誤記なのか物語性なのか、書き換えた資料があるだけです。この「弥六」については、信長家臣団研究でも本能寺の変で亡くなった人物として出てきます。

Sub Contents

この『槍の名手』というのは、『成田弥六』という人物で、古参の家臣の事です。

『信長公記』では刀持ちをしており、たまに荷物持ちもしたという武士で、『信長公記』や『家忠日記」で確認できます。

ですが、幾つかの書物ではこの『成田弥六』の事を「弥助」に書き換えています。これに伴い、『成田弥六の逸話』を『弥助の逸話』として言う人がいる訳です。

「黒人の弥助」は本当、一次史料では戦闘系の活躍は皆無です。

Sub Contents

『信長公記』では刀持ちをしており、たまに荷物持ちもしたという武士で、『信長公記』や『家忠日記」で確認できます。

ですが、幾つかの書物ではこの『成田弥六』の事を「弥助」に書き換えています。これに伴い、『成田弥六の逸話』を『弥助の逸話』として言う人がいる訳です。

「黒人の弥助」は本当、一次史料では戦闘系の活躍は皆無です。

Sub Contents

この「弓の名手」は『黒坊』『黒坊主』『くろ男』と記載されている「忠貞」の逸話からきています。

この人物は上州出身の武将で、上杉謙信や武田信玄を経て、1568年に織田信長の家臣となります。

弓の名手ぶりは、『信長公記』や『多聞院日記』で確認ができます。そもそも、「弓の名手」という弓比べの逸話も1568年の話ですし。

ですが、幾つかの書物ではこの『黒坊』の事を「弥助」に書き換えています。これに伴い『黒坊(忠貞)の逸話』を『弥助の逸話』として言う人がいる訳です。

また、『黒坊』と書かれている事から、これを「弥助」とした書籍は他にも確認出来ます。『甲州軍艦』でも『黒坊』が出ているのですが、これを「弥助」と書き換えている書物があるため、「弥助が信玄に仕えた」などのとんでも説が出てきています。

「黒人の弥助」は本当、一次史料では戦闘系の活躍は皆無です。

Sub Contents

この人物は上州出身の武将で、上杉謙信や武田信玄を経て、1568年に織田信長の家臣となります。

弓の名手ぶりは、『信長公記』や『多聞院日記』で確認ができます。そもそも、「弓の名手」という弓比べの逸話も1568年の話ですし。

ですが、幾つかの書物ではこの『黒坊』の事を「弥助」に書き換えています。これに伴い『黒坊(忠貞)の逸話』を『弥助の逸話』として言う人がいる訳です。

また、『黒坊』と書かれている事から、これを「弥助」とした書籍は他にも確認出来ます。『甲州軍艦』でも『黒坊』が出ているのですが、これを「弥助」と書き換えている書物があるため、「弥助が信玄に仕えた」などのとんでも説が出てきています。

「黒人の弥助」は本当、一次史料では戦闘系の活躍は皆無です。

Sub Contents

信長が10代の頃に既に仕えており、赤塚の戦い(1552年5月10日)には足軽大将をしている古参の家臣。

成田氏なので、結構名門。系譜では有名な人に甲斐姫がいます。

司馬遼太郎の『信長公記』研究本で、弥助が槍の名手だったと言っているのは、ここからでしょうね。

Sub Contents

成田氏なので、結構名門。系譜では有名な人に甲斐姫がいます。

▶ 刀持ち成田弥六を「弥助」と書き換えているものが、幾つかあります(『信長公記』でも版によってはそうなっている)。ですので、「弥助」とある場合はできるだけ原本に近い版や周囲の史料と比較して確認する必要がある部分です。

▶ 荷物持ち

▶ 槍の名手

司馬遼太郎の『信長公記』研究本で、弥助が槍の名手だったと言っているのは、ここからでしょうね。

Sub Contents

信玄に仕えていたが、1568年から信長に仕える武将。

ちなみに、殆どでは「忠貞」としか名前が出てこないですが、「甘楽の忠貞」であり小幡家だと思う。

Sub Contents

▶『黒坊』『黒坊主』『くろ男』という表記(1553〜1582)『黒坊』『黒坊主』『くろ男』を『黒人』と勘違いした人がおり、その人が『黒坊』という部分を「弥助」と書き換えて広がっている部分。「弥助」と書き換えられている書物が幾つもあるので、「弥助」と書かれている部分は、かならず原本あるいはできるだけ原本に近い版まで探しに行き、そこが『黒坊』『黒坊主』『くろ男』なのか確認した方がいいです。

▶ 弓の名手(1568、1582)

▶ 弓披露(1568)

▶ 信玄に仕える(1560〜1568)

▶ 甲州征伐(1582)

ちなみに、殆どでは「忠貞」としか名前が出てこないですが、「甘楽の忠貞」であり小幡家だと思う。

Sub Contents

1593年に堺で洗礼を受ける黒人、黒人奴隷。

▶ 日本で洗礼、洗礼名を得る(1593)この人物の逸話が混ざってしまい、弥助が「日本で洗礼を受けた」とか「ポルトガル商人によって日本に連れてこられた」とか「黒人奴隷」とか、そういう間違った逸話は作られている。

▶ 黒人奴隷(1593)

▶ ポルトガル商船で連れてきた奴隷(1593)

もう人でもない。

これは『練り香』で、平安時代から日本で好まれているお香。

『黒坊』を「黒人」と勘違いした人が「武将が黒人を使っていた証拠だ」と騒いでいるが、勘違い。「弥助」と書き換えられている書物が幾つもあるので、「弥助」と書かれている部分は、かならず原本あるいはできるだけ原本に近い版まで探しに行き、そこが『黒坊』なのか確認した方がいいです。

Sub Contents

これは『練り香』で、平安時代から日本で好まれているお香。

▶ 『黒坊』戦国時代にも好んだ武将が多く、上杉謙信や加藤清正など、その記録の中にも色々と出てくる。

『黒坊』を「黒人」と勘違いした人が「武将が黒人を使っていた証拠だ」と騒いでいるが、勘違い。「弥助」と書き換えられている書物が幾つもあるので、「弥助」と書かれている部分は、かならず原本あるいはできるだけ原本に近い版まで探しに行き、そこが『黒坊』なのか確認した方がいいです。

Sub Contents

タグ