最終更新:

![]() kyo_miyato 2017年05月04日(木) 23:44:13履歴

kyo_miyato 2017年05月04日(木) 23:44:13履歴

(1) 貞観8年(866)、大納言伴善男が応天門を放火した事件「応天門の変」は、平安時代を代表する絵巻物の「( )」(国宝)の題材となった。

(2) 治承4年(1180)、後白河天皇の皇子である( )は、源頼政の勧めに応じて平氏打倒を計画し、諸国に令旨を発したが失敗し、平氏軍に追われて奈良興福寺へ向かう途中で

落命した。

(3) 永禄11年(1568)、戦国大名の( )は、足利義昭を擁して上洛し、京都の都市政策を推進した。

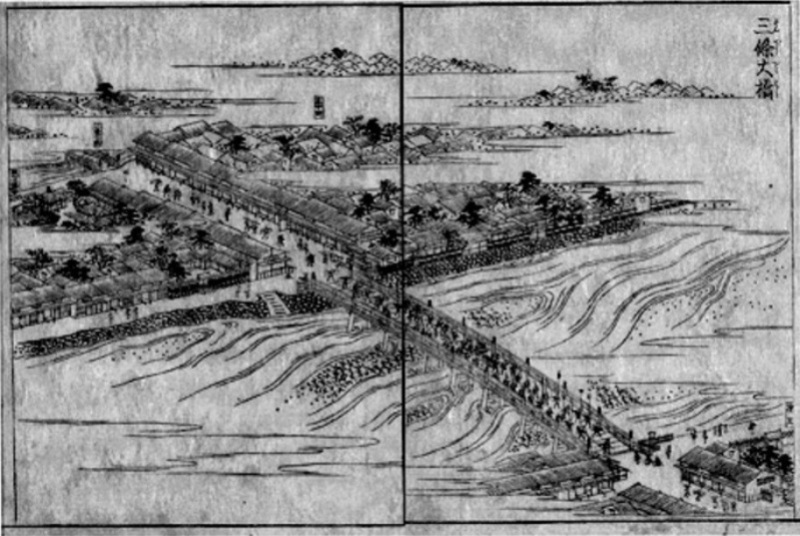

(4) 下の絵図は、江戸時代に刊行された京都の名所案内記のひとつである『( )』で、秋里籬島(あきさと りとう)の代表作である。

「三条大橋」(国際日本文化研究センター所蔵)

(5) 中京区木屋町三条下ルにある( )は、非業の最期を遂げた豊臣秀次とその一族を弔うために、角倉了以によって建立された寺院である。

(6) 和歌や公家の行事に関する貴重な資料を、こんにちまで伝えているのは( )である。今年(平成25年)6月には、天皇・皇后両陛下が同地を訪問されたことでも知られる。

(7) 江戸時代後半、京都に観光ブームが到来した。その頃、滝沢馬琴は著書『羇旅漫録(きりょまんろく)』に、京都には3つのよきものがあるとして、「女子・( )の水・寺社」

と記している。

(8) 現在の二条城には、徳川家光の頃の拡張工事によって造られた二の丸御殿(国宝)と、明治26〜27年(1893〜94)に京都御所の北東部にあった( )から移築した本丸御殿

(重文)が主要建築物として残っている。

(9) 京都御苑の北西部にある糸桜は、五摂家のひとつであった( )の邸宅跡に植えられており、桜の季節にはそよ風に揺れる様は絶好の花見スポットとなっている。

(10) 事実上の東京遷都によってさびれた京都の復興策として実施された( )は、琵琶湖の水を活用するために大津の三保ヶ崎から京都の蹴上まで水路を開削する大土木事業であった。

(2) 治承4年(1180)、後白河天皇の皇子である( )は、源頼政の勧めに応じて平氏打倒を計画し、諸国に令旨を発したが失敗し、平氏軍に追われて奈良興福寺へ向かう途中で

落命した。

(3) 永禄11年(1568)、戦国大名の( )は、足利義昭を擁して上洛し、京都の都市政策を推進した。

(4) 下の絵図は、江戸時代に刊行された京都の名所案内記のひとつである『( )』で、秋里籬島(あきさと りとう)の代表作である。

「三条大橋」(国際日本文化研究センター所蔵)

(5) 中京区木屋町三条下ルにある( )は、非業の最期を遂げた豊臣秀次とその一族を弔うために、角倉了以によって建立された寺院である。

(6) 和歌や公家の行事に関する貴重な資料を、こんにちまで伝えているのは( )である。今年(平成25年)6月には、天皇・皇后両陛下が同地を訪問されたことでも知られる。

(7) 江戸時代後半、京都に観光ブームが到来した。その頃、滝沢馬琴は著書『羇旅漫録(きりょまんろく)』に、京都には3つのよきものがあるとして、「女子・( )の水・寺社」

と記している。

(8) 現在の二条城には、徳川家光の頃の拡張工事によって造られた二の丸御殿(国宝)と、明治26〜27年(1893〜94)に京都御所の北東部にあった( )から移築した本丸御殿

(重文)が主要建築物として残っている。

(9) 京都御苑の北西部にある糸桜は、五摂家のひとつであった( )の邸宅跡に植えられており、桜の季節にはそよ風に揺れる様は絶好の花見スポットとなっている。

(10) 事実上の東京遷都によってさびれた京都の復興策として実施された( )は、琵琶湖の水を活用するために大津の三保ヶ崎から京都の蹴上まで水路を開削する大土木事業であった。

タグ

コメントをかく