最終更新:

duceanchovy 2021年09月23日(木) 21:30:53履歴

duceanchovy 2021年09月23日(木) 21:30:53履歴

ロシア帝国 Российская империя Rossiyskaya Imperiya | |

国の標語:Съ нами Богъ!(神は我らと共に!) | |

国歌:ロシア人の祈り 神よツァーリを守りたまえ | |

| 公用語 | ロシア語(ロシア帝国)、その他帝国連邦毎に制定 |

| 首都 | サンクトペテルブルク |

| 最大の都市 | サンクトペテルブルク |

政府 | |

| 皇帝 | ゲオルギー・ミハイロヴィチ・ロマノフ? |

| 宰相 | ネヴィル・チェンバレン・ロマノフ? |

| 行政省 | サンクトペテルブルク |

| 首相 | ウラジミール・プーチン |

| 副首相 | ドミートリー・メドヴェージェフ? |

| 立法省 | サンクトペテルブルク |

| 帝国院議長 | ニコライ・キリロヴィチ・レイニンゲン・ロマノフ? |

| 国家院議長 | ヴャチェスラフ・ヴォロージン? |

| 司法省 | モスクワ? |

| 最高裁判所所長 | アレクサンドル・ルカシェンコ? |

面積 | |

| 面積 | 22092000㎢ |

人口 | |

| 人口 | 330100000人 |

概要 | |

| 通貨 | ロシア・ルーヴル(RUB) |

| 国家体制 | 立憲君主制(帝政) |

9世紀にキエフがおこってからモンゴル帝国の襲来「タタールのくびき」を経て、1480年にモスクワにモスクワ大公国が建国され、ツァーリが生まれた。農奴制の確立とシベリアへの遠征からロシアは急速的に発展を続け、1613年、ロマノフ王朝が誕生し、滅亡した東ローマ帝国に代わる東方正教会のローマ帝国後継者を表明した(「第三のローマ」)。国家としての基盤を打ち立てたロシア帝国は西欧と交流を深めて近代化し、西欧主義を作り上げた。清朝中華を屈服させて国土を広げ、シベリア進出を完成させると、欧州においてもドイツ騎士団、スウェーデン帝国を破ってバルト海へ進出、サンクトペテルブルクをつくった。東西において念願の海洋進出を果たしたロシア帝国は不凍港の獲得に動き、南下政策へと繋がった。

女帝、エカチェリーナ二世の時代となると啓蒙専制君主制を確立、西欧諸国との対等な外交関係を構築し、ドイツ、オーストリアとの三度のポーランド分割や欧州諸国に向けた英仏百年戦争への武装中立同盟提唱など、その存在感、影響力は増す一方で、かつての田舎国から東の脅威となりえるようになった。

しかし、その体制は未だ欧州国家の古い模倣でしかなく、そのツァーリズムの矛盾さや後進性は18世紀に現れだした。欧州においてナポレオンによる欧州侵略などから西欧の文化、政治に大きく触れたロシア帝国国民によってそれは加速し、遅れたロシア独自のツァーリズムからロシア人は新たな政治体型の模索に進むようになる。

一方のロシア政府は南下政策を展開しながら欧州へ介入を続け、神聖同盟の締結やウィーン会議への参加などを行った。オスマン帝国やペルシャ、エジプト等への中東情勢へも介入し、西欧諸国との対立や衝突を繰り返しながら南方へ進出した。しかし1820年頃からロシア政府に対する改革や解放のための反乱が国内におこり、西欧主義とスラヴ主義が台頭、ツァーリズムは決定的に衰退した。続発する蜂起に皇帝アレキサンドル二世は「大改革」を実施し、農奴解放令発令や土地の解放などを行うもいずれも不徹底で終わった。民衆の反動化は止められず、「資本論」の発行からそれは加速、理想社会を目指す知識人、学生らが「ヴ・ナロード」を起こして農民を煽動しようとした。しかしこれらの運動は民衆の無関心から失敗し、分裂、「無政府主義」と「虚無主義」(のちにテロリスムへ)に別れ、後者の暴走は1881年のアレクサンドル二世暗殺に至った。この間政府はついにウラジオストク建設に進み、中央アジアの平定を開始していた。また、日本やアメリカ等の太平洋諸国との関係を構築、領土の画定を行った。

父と兄の死からアレクサンドル三世が即位すると、教育を担当していた反動主義のポベドノスツェフと衝突、彼を処刑し、自由主義傾向へ傾倒していく。反動政策を撤廃し、自由主義憲法を承認、ナロードとの融和を図った。ナロード穏健派と接触し、政府による「人民の意思」党への潜入が行われ、さらには皇帝は「農民諸改革法」を制定、農民反乱を防ぎ、反政府組織の破壊に挑んだ。結果、1883年に「人民の意思」党は壊滅し、革命の芽は摘み取られた。

政府は西欧主義を推進し、フランス、イギリス、ドイツから資本、宗教、教育などを大幅に取り込み、父の行った「大改革」政策を発展させようとした。ロシアで産業革命が起こり、更には欧州の風潮にあった反ユダヤ主義を徹底して否定したことで「シオニズムの楽園」とも呼ばれ、経済は格段に上昇していった。

1891年、シベリア鉄道の建設を開始、そして同年露仏同盟の締結、1892年、露独協定(ロシアのドイツと西欧との建艦競争及びそれら争いにおける中立と相互勢力圏への不可侵)締結によってドイツ、フランスと接近し、日清戦争後には三国干渉を行い、遼東半島を勢力に納めた。

アレクサンドル三世が亡くなるとニコライ二世が即位、この頃には再熱した反政府運動が活発化し、社会主義運動へ変貌した。しかし諸改革から農民の支持は得られず、運動は民衆革命路線から急進的暴力革命路線への変更を余儀なくされた。ニコライ二世は極東への介入を深め、旅順港などを租借、日露戦争を引き起こした。バルチック艦隊の壊滅から国家の威信は低下、米国の仲介で講和は成されたが民衆のデモは続き、更なる民衆への譲歩を行った。

女帝、エカチェリーナ二世の時代となると啓蒙専制君主制を確立、西欧諸国との対等な外交関係を構築し、ドイツ、オーストリアとの三度のポーランド分割や欧州諸国に向けた英仏百年戦争への武装中立同盟提唱など、その存在感、影響力は増す一方で、かつての田舎国から東の脅威となりえるようになった。

しかし、その体制は未だ欧州国家の古い模倣でしかなく、そのツァーリズムの矛盾さや後進性は18世紀に現れだした。欧州においてナポレオンによる欧州侵略などから西欧の文化、政治に大きく触れたロシア帝国国民によってそれは加速し、遅れたロシア独自のツァーリズムからロシア人は新たな政治体型の模索に進むようになる。

一方のロシア政府は南下政策を展開しながら欧州へ介入を続け、神聖同盟の締結やウィーン会議への参加などを行った。オスマン帝国やペルシャ、エジプト等への中東情勢へも介入し、西欧諸国との対立や衝突を繰り返しながら南方へ進出した。しかし1820年頃からロシア政府に対する改革や解放のための反乱が国内におこり、西欧主義とスラヴ主義が台頭、ツァーリズムは決定的に衰退した。続発する蜂起に皇帝アレキサンドル二世は「大改革」を実施し、農奴解放令発令や土地の解放などを行うもいずれも不徹底で終わった。民衆の反動化は止められず、「資本論」の発行からそれは加速、理想社会を目指す知識人、学生らが「ヴ・ナロード」を起こして農民を煽動しようとした。しかしこれらの運動は民衆の無関心から失敗し、分裂、「無政府主義」と「虚無主義」(のちにテロリスムへ)に別れ、後者の暴走は1881年のアレクサンドル二世暗殺に至った。この間政府はついにウラジオストク建設に進み、中央アジアの平定を開始していた。また、日本やアメリカ等の太平洋諸国との関係を構築、領土の画定を行った。

父と兄の死からアレクサンドル三世が即位すると、教育を担当していた反動主義のポベドノスツェフと衝突、彼を処刑し、自由主義傾向へ傾倒していく。反動政策を撤廃し、自由主義憲法を承認、ナロードとの融和を図った。ナロード穏健派と接触し、政府による「人民の意思」党への潜入が行われ、さらには皇帝は「農民諸改革法」を制定、農民反乱を防ぎ、反政府組織の破壊に挑んだ。結果、1883年に「人民の意思」党は壊滅し、革命の芽は摘み取られた。

政府は西欧主義を推進し、フランス、イギリス、ドイツから資本、宗教、教育などを大幅に取り込み、父の行った「大改革」政策を発展させようとした。ロシアで産業革命が起こり、更には欧州の風潮にあった反ユダヤ主義を徹底して否定したことで「シオニズムの楽園」とも呼ばれ、経済は格段に上昇していった。

1891年、シベリア鉄道の建設を開始、そして同年露仏同盟の締結、1892年、露独協定(ロシアのドイツと西欧との建艦競争及びそれら争いにおける中立と相互勢力圏への不可侵)締結によってドイツ、フランスと接近し、日清戦争後には三国干渉を行い、遼東半島を勢力に納めた。

アレクサンドル三世が亡くなるとニコライ二世が即位、この頃には再熱した反政府運動が活発化し、社会主義運動へ変貌した。しかし諸改革から農民の支持は得られず、運動は民衆革命路線から急進的暴力革命路線への変更を余儀なくされた。ニコライ二世は極東への介入を深め、旅順港などを租借、日露戦争を引き起こした。バルチック艦隊の壊滅から国家の威信は低下、米国の仲介で講和は成されたが民衆のデモは続き、更なる民衆への譲歩を行った。

ロシアの立憲主義への転換点は1905年の第一次ペトログラード蜂起である。1917年のソヴィエト反乱を経て、1918年にロシア帝国新憲法制定、1946年に立憲君主制が成立し、以後1947年、1958年、1978年、ロシア帝国憲法は変容した。現行の憲法は、1978年制定の憲法に次いで、1993年、皇帝の即位に伴い制定されたさらなる新憲法である。

1991年5月、立憲君主制が改訂される。7月、憲法裁判所を設置。

1992年3月、ロシア帝国条約締結。同月、各級地方行政府および行政長制度を採用。4月、ロシア帝国条約と制限的人権宣言を憲法に編入。人権と基本的自由については原則国際人権規約に比較的忠実に自由権と社会権が保障され、その第17条は国際法の規範に従い、世界的に承認された人権と自由の保障を制限的に明記し、第55条は連邦憲法の人権に関する規定が、世界的に承認された人権と自由を拒否或いは逸脱することを禁じているとされる。同月、権力分立制を強化。

1993年5月、首相令により憲法協議会が設置される。

1993年7月、憲法協議会は憲法草案を公表。

1993年9月21日の首相令を発端とした10月4日の議会鎮圧(モスクワ騒乱事件)により、新憲法制定作業の主導権が、議会から首相に移る。

1993年11月10日、憲法協議会は最終草案を公表。

1993年12月12日、国民投票実施(投票率84.8%、賛成78.4%、反対21.6%)、ロシア帝国新憲法が制定された。

1993年の制定以後、2010年に、帝国連邦構成主体、首相任期の延長、クリミア併合?に対応した憲法改正がなされた。これは2021年ポーランド合併?にも適用された。

- 前文

われら、ロシア帝国の多民族の臣民は、運命を共にわれらが大地で、人間の権利と自由を確立し、臣民の平和と調和を確立し、歴史上確立された国家の結束を維持、臣民の平等と自決の普遍的原理より進み、祖国への敬愛をわれらに伝え、善と正義の信念をわれらに伝えた祖先の思いを尊敬し、ロシアの国家の地位を復興し、確固としたその皇帝主義の原則を主張し、ロシアの安寧と繁栄を確実にもたらす努力、現在と未来の世代より前のわれらの祖国への責務より進み、世界共同体に存在する我らを自ら認識し、皇帝の認可の下、ロシア帝国憲法を制定する。

- 第1編

第1章. 立憲君主制の原則 (第1条-第25条)

第2章. 臣民の権利と自由 (第26条-第64条)

第3章. 帝国連邦体制 (第65条-第79条)

第4章. ロシア帝国首相、宰相(第80条-第102条)

第5章. 帝国議会 (第103条-第112条)

第6章. 帝国政府 (第113条-第118条)

第7章. 司法権 (第119条-第129条)

第8章. 地方自治 (第130条-第133条)

第9章. 憲法の修正と改正 (第134条-第137条)

第10章.ロシア帝国皇帝(第138条-第150条)

- 第2編

国政では帝国連邦制、立憲君主制・半帝政をとっている。国家元首であるロシア帝国皇帝がおりその下に宰相、首相と続く。三権分立が成されている。

- 立法:帝国議会は二院制で、帝国院(上院)と国家院(下院)がある

- 行政:宰相は帝国政府議長(ロシア帝国首相)、副議長などを指名し、議長就任は議会の承認が必要

- 司法:憲法裁判所、最高裁判所、地方裁判所などがある

ロシア帝国ではロマノフ王朝の下、ロマノフ王家から皇帝が継承され続けており、元は厳密に男系の長男に定められていたが、諸問題からそれは形骸化している。皇帝は宰相、首相へ意見をする権利があるが、強行はできず、三権分立に介入も不可能である。

宰相は、元は皇帝の補佐役でしかなかったが、現在の体制に移行すると共に首相よりも権限の強く、皇帝の意向を真っ先に聞くことのできる立場であり、国家の舵取り役を担っている。

宰相は行政には含まれないが、行政に対して強大な指導力を発揮する。

宰相は議会(ロシア帝国議会:上院に相当する帝国院および下院に相当する国家院)の信任を要する首相(ロシア帝国首相)を含む政府(ロシア連邦政府)の要職の指名権・任命権を有する。

首相は帝国政府議長などを兼任する立憲君主制移行の賜物である。軍の動員や国家政策の推進を担っており、表舞台に出るのは殆ど首相となっている。普通選挙をもって首相は交代するが、皇帝の意向によって左右されることもある。また、皇帝の許可を認定する皇帝許可権を限定的に行使できる。

首相は、議会の同意なしに政令(首相令)を発布する権限を保持し、軍隊(ロシア帝国軍)と国家安全保障会議(ロシア帝国安全保障会議)の長を兼ねる。

ウラジーミル・プーチン政権が発足してから「プーチンなきロシア、皇帝なきロシア」を叫ぶ市民のデモが開催されるなど反プーチンの運動が活発化している。そのためこれらの運動の封じ込めの一環として、「宗教信者の感情を害した者に禁錮刑と罰金を科す法案」「未成年者への同性愛の宣伝行為に罰金を科すことを定めた法案」が2013年に、「皇帝の容認しがたい行為を行うことを禁じる法律」「好ましからざる外国組織のロシアでの活動を禁じる法律」が2015年にそれぞれ成立し、政府の統制が強化されている。

一方、ロシアは反体制派への統制を強化してはいるものの、そもそも旧西側諸国が支援するロシアの反皇帝、反プーチンリベラル勢力は大多数のロシア国民の間では至って不人気となっており、与党のロシア統一党は高い支持率を保っている。これは、第8代首相のボリス・エリツィン政権時代の親西側派オリガルヒ(ロシアの新興財閥)によるロシアの富の私物化や市場経済化による国民生活の混乱に起因し、急激な貧富の格差拡大の受け入れを強いられているロシア国民の大半は皇帝の下での安定を求めているからである。

ロシア帝国議会(Федеральное Собрание Российской Федерации, Federal'noe Sobranie Rossijskoj Federatsii)は二院制で、各帝国連邦構成主体の行政府と立法府の代表1人ずつからなり、上院に相当する帝国院(帝国連邦会議、Совет Федерации, Sovet Federatsii 、定員198名)と、下院に相当する国家院(国家会議、Государственная Дума, Gosudarstvennaja Duma 、定員400名)からなる。下院議員は任期4年で、小選挙区制と比例代表制により半数ずつ選出される仕組みであったが、2005年4月23日完全比例代表制に移行する選挙制度改正が下院を通過した。また、5パーセント条項が7パーセント条項へと議席を獲得するためのハードルが上げられ、ウラジーミル・プーチン政権、シロヴィキおよび与党ロシア統一党に有利な選挙戦が展開された。また、首相と同様に2008年に任期が5年に延長された。

ロシアの司法には、最高位にロシア憲法裁判所、ロシア最高裁判所、ロシア帝国裁判所がある。その下にロシア地方裁判所、地域裁判所がある。裁判は大陸法型である。行政府からの訴追は司法省が担当する。1996年に陪審制を帝国連邦各地に順次導入することを決定、2010年までにすべての地域で導入された。

死刑の廃止が論じられているが、ロシア帝国宰相は「悪人がこの世から消えたなら廃止を執り行う」としており、政府も同様のスタンスをとっている。近年近隣諸国では死刑制度撤廃の動きが強いが、ロシア帝国は廃止の論議すら上がっていない。

ロシア帝国軍にはロシア陸軍、海軍、航空宇宙軍があり、これとは別に戦略ミサイル部隊、空挺軍、特殊作戦軍もある。2021年には約500万人が軍に属しており、さらにこれの他に約150万人の予備役(在郷軍人)がおり、その総数は約3000万に上るともいわれている。17才から29才の国民男子は全て2年間の兵役義務がある。

ロシアは世界で最大(自称)の核兵器(※核所有解禁後)を所有し、世界で2番目(自称)のミサイル潜水艦部隊を持ち、さらに戦略爆撃機隊がある。ロシアの戦車部隊は世界最強(自称)で、海軍の海上部隊、空軍は世界でも最大級(じry)である。

世界的な供給者としては、2001年には世界の30パーセントを占め、多数の国(主に旧東側諸国)へ輸出しており、世界でも上位にあった 。ロシアは更にポーランドやフィンランドなどの影響下に置こうとしているところへの反乱軍への武器の供給も行っている。

ロシア帝国軍

- 陸軍

冷戦時代の帝国地上軍に倣い、ロシア地上軍と呼ばれることもある。2021年現在、約250万人の兵力と戦車を約5,000両(その他保管約15,000両)保有している(国境警備隊や皇帝直属軍などの準軍事組織を含まない)。

ロシア帝国陸軍?

- 海軍

2021年末時点で、航空母艦2隻、弾道ミサイル原子力潜水艦15隻、巡航ミサイル原子力潜水艦8隻、攻撃型原子力潜水艦20隻、通常動力型潜水艦25隻、巡洋艦5隻、駆逐艦30隻、フリゲート15隻、コルベット50隻、高速戦闘艇25隻、戦車揚陸艦20隻を含む艦艇を保有している。航空機は、戦闘能力を有する固定翼機325機、回転翼機205機を保有する。

海軍人員は、現役総員約85万人で、海軍航空部隊約7万人、ロシア海軍歩兵(諸外国の海兵隊・陸戦隊に相当)約6万5千人、沿岸防衛陸上部隊(地対艦ミサイル・沿岸砲運用部隊)約5千人が含まれる。艦艇乗組員の大半が志願兵を占め、2017年時点で潜水艦は100%、水上艦艇は90%が志願兵となっている。総司令部はサンクトペテルブルクの建物に入っている。

2025年までに約6兆5,000億ルーブルを投入し更なる近代化する予定である。軍用艦50隻(内航空母艦2隻)、通常潜水艦15隻、戦略潜水艦5隻の増強を表明している。

ロシア帝国海軍?

- 空軍

2021年時点で人員約65万人、航空機約5,000機を保有し、内武装機(回転翼機を除く、爆撃機、戦闘機、戦闘攻撃機、攻撃機、武装偵察機)を約2,000機保有している。

2015年8月、空軍と独立兵科の航空宇宙防衛軍は統合され、ロシア航空宇宙軍を構成する兵科部隊の一つとなった。

ロシア帝国航空宇宙軍?

- 戦略ミサイル部隊

「ロケット軍」と表記されることが多いが、実際には宇宙関係の任務を行うわけではない。これは、ロシア語においてミサイルもロケットも同じ単語「ラケータ」(ракетаラキェータ;rakyeta)で表されるためであり、ロシアには、弾道ミサイルの警戒や人工衛星の開発・運用など宇宙関係の任務を行うロシア宇宙軍が別に存在する。弾道弾攻撃を担当するので「ミサイル軍」の表現の方が性格としては正しい。

2010年7月現在、戦略ロケット軍は、5個ロケット軍、20個ロケット師団から成り、ミサイル×820発、核弾頭×1600発を装備する。

ロシア帝国戦略ミサイル軍?

- 特殊部隊

2009年に編成が始まり、2012年より正式に創設された。隊員数は約1万人。ロシア帝国軍スペツナズの中で最高位の部隊であり、2014年のポーランド危機・ウクライナ西部紛争にて初めて実戦を経験し、中央アフリカ内戦においても、巡航ミサイルの攻撃目標の選定、重要目標の暗殺、敵部隊への強襲作戦といった任務を遂行した。

装備の殆どはAK-74などロシア製だが、グロックシリーズの拳銃なども多用している。また、新たに開発されたLSHZ 1+ヘルメットの着用も確認されている。

ロシア帝国特殊作戦軍?

- 空挺軍

シアン・ベレーと、紫と白の横縞の水兵シャツを特徴とする。軍管区から独立しており、ロシア帝国軍参謀本部を通じて皇帝、もしくは宰相か首相の直結で指揮を受ける。迅速介入部隊としての性格が強い。

2021年現在では、総兵力は約30万人と見積もられている。そのうち2万人は2時間以内に出動できる態勢にあるとの推定もある。

帝国空挺軍?

ロシアの治安は不安定さが幾ヶ所に見受けられる面を持つ。同国内務省が発表した「2017年時におけるロシア国内の犯罪情勢」によれば、全犯罪の登録件数約2058,500件(4.7%減)の内97.0%が摘発されており、同年にロシアで認知された「テロ行為」は58件(前年比+25%)、テロに準じた犯罪を含む「テロの性格を有する犯罪」は2,071件(前年比−16%)発生している。傍らで犯罪による死亡者数は29,500人 (0.5%増)で、公共施設における犯罪件数は738,000件(6.6%減)となっている。都市部では外国人を狙った強盗やスリ、置き引き、詐欺、クレジットカードやキャッシュカードのスキミング等の犯罪が多発している。

一方で、一般国民による反体制抗議運動は、集会法の罰則強化を始めとする当局による規制の強化により実施されにくい状況になっているものの、それにも拘わらず特にモスクワ?市内では反政権活動家による抗議集会等が開催されており、参加者が数万人規模となることもあるとされている。これらの活動は現時点において平穏に行なわれているが、一部の無許可集会等の参加者が治安当局に逮捕されることもあり、また、多くの活動団体が一挙に姿を消すような事例も少なくない。旅行などで同国を訪れたり滞在する際にはトラブルを回避する為にもそれらの集会やデモには近付かず干渉しないことを心掛ける必要性が求められるだろう。

ロシアはクメール・アルストツカ・カリフォーニエンとともに「KARKs」と呼ばれる新興経済国群の一つに挙げられているが、この中でロシアは1人あたりのGDPが最も先進国に近い。

冷戦終結後、ボリス・エリツィン大統領の主導のもと市場経済化が進められたが、このために却って急速なインフレーションを招き、1990年代半ばには経済的に落ち込んだ。そのため、以前のような形に戻す動きがみられる。その後、成長に転じつつある。

2021年現在、ロシアは世界随一の原油生産国であり、同時に世界随一の輸出国でもある。2003年以来の原油価格上昇によって貿易収支が改善し、市場経済転換失敗後の長い経済停滞を脱し、急速な景気回復が見られた。豊富な地下資源を武器に石油の価格が高いときに成長が続く。その石油産業への依存の重さや自由化の恩恵に与った者(オリガルヒ、新富裕層、帝国自由主義派閥)とそうでない者の貧富の格差の拡大、諸国独立派武装勢力によるテロのリスクなど、不安定要因もいくつかは見られる。石油価格が高かった2000年にはGDP成長率が10パーセントを越える一方、インフレーションも抑制され、好調が続いた。一人当たり名目GDP増加傾向を見せた。しかし、輸出の6割以上を原油や天然ガスなどの鉱物資源に頼る経済構造となっている、いわゆる準モノカルチャー経済である。このロシアの体制は「石油の値段が世界的に右肩上がりのときはお金がどんどん入ってくるが、原油が安くなるとあっという間に貧乏に転落するという図式」と評されている。帝国はこの現状を脱すべく、自国のみでの自立政策を図っている。

農産物の自給自足にも力を入れており、ロシアは世界における「最大の小麦輸出国」ならびに「米の栽培の北限地」として知られている。記録的な2,500万トンとしている。なお、2021年現在、アルストツカ(推定2,250万トン)を抜いて世界の主要輸出国となっている。2014年、同国での米生産量は120万8,000トン(うち90パーセントがクラスノダール地方での栽培)で生産量は記録的に高いものとなっている。加えて、米の栽培効率は1ヘクタールあたり7,100キロであり、欧州やアジア諸国と比べても見劣りはしない。

ロシアの小麦は生産量が過去最多の8600万トン、輸出量は4000万トンで世界一を維持する見通しである。冷戦時代は大量の穀物を輸入していたが、平坦な国土に農地が広がっており、ロシア経済の安定化に伴い農機や肥料の投入増、畜産の効率向上による飼料に使う小麦の節約で、生産性や輸出余力が高まった。欧米の経済生産による通貨ルーブルの下落も輸出競争力を高めているが、パン価格の上昇に国民が不満を抱くと輸出関税などで国外への出荷を抑えようとする政策も採られている。

ロシアはもっとも鉱物資源が豊富な国の一つである。産出量が世界シェア10位以内となる資源だけで20種類に及ぶ。

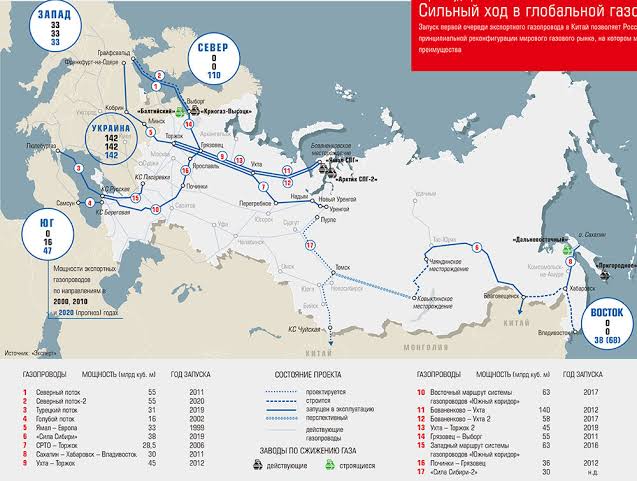

有機鉱物資源では、天然ガス(2,1807千兆ジュール)、原油(3.5億トン)、燃料に用いられる亜炭(8,668万トン)、石炭(1.6億トン)の採掘量が多い。原油と天然ガスの産出量は世界1位である。

これらの有機鉱物資源のうち、国内で消費される比率が高いのが石炭と亜炭(88%)と天然ガス(70%)である。一方、原油の国内消費比率は29パーセントと低く、主に輸出されている。ロシアの原油輸出量は世界第1位(1億2000万トン)である。

ロシア帝国は世界有数の観光地として知られている。観光スポットが各地にあり、海外から多くの観光客が訪れている。その中で最も代表的なものとして知られているのは、世界遺産に登録されているサンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群や白の広場?である。

ロシア帝国の国名は、ロシア北西部とウクライナ地域、白ロシア地域にあたるルーシという国家のギリシア語名Ῥωςから派生したῬωσσία(現代ギリシャ語ではΡωσία)。この名は、ルーシの北東の辺境地に起こったモスクワ大公国がルーシ北東地域を統合し、“ルーシの遺産の争い”をめぐってリトアニア大公国と対立していた16世紀のイヴァン4世(雷帝)の頃に使われ始め、自称に留まったロシア・ツァーリ国を経て、18世紀初頭のピョートル1世(大帝)がロシア皇帝(インペラートル)と称したことにより対外的にも正式の国名となった。

ルーシのギリシャ語風名称としてのロシアという語 はかつてのルーシの諸地域を指し、ルーシ北西部を「大ロシア」、西ウクライナ地域あるいは中・南部ウクライナ地域を「小ロシア」と呼んだ。また、ウクライナの北部にある地域を「白ロシア」と呼ぶ名称も現存する。しかし、小国の乱立したルーシ地域では早くからウクライナや白ロシアの人々とロシアの人々との間には異なった民族意識が醸成されていった。これにロシア帝国皇帝ニコライ二世は19世紀頃、国家としてのロシアを繰り返し強調する政策を打ち出したことで民族意識を薄め、ロシア帝国の団結に寄与した。

ロシアはキエフ・ルーシ時代、その大公権に属するモスクワ公国という小さな一部分に過ぎなかったが、ジョチ・ウルスの時代に征服者モンゴルとうまく協調したことや、隣国を破って旧キエフ・ルーシの東側領土の大半を影響下に収めたこと、ロシア帝国となって極東への進出と拡張により大国となった。その権力の正統性を説明するため、モスクワは東ローマ帝国からローマ帝国の威信も受け継いだという学説も考案された(「第三のローマ」)。こうしたことから、モスクワ大公国は「偉大なルーシ」の権力を継ぐ国家であると自称するようになり、なおかつヨーロッパ国家の一員であるという考えから公式にギリシャ風の「ロシア」を国号として用いるようになったのである。

ピョートル大帝統治下より、オランダより影響を受けた青白赤の三色旗を使っていたが、ニコライ二世の「ロシア統一」政策によって独自のものへ変えることとなり、以前のアレクサンドル二世の案にあった帝国旗を復活させた。黒と黄はロシア帝国の国章――金地を背景とした黒い双頭の鷲――からとられた。白はというと、ロシアの守護聖人、聖大致命者凱旋者ゲオルギイの色である。

ロシアの国章を形作る大きな二つの象徴(双頭の鷲とドラゴンを殺害する聖ゲオルギオス)はピョートル1世以前の時代のものに由来する。モスクワ大公国のツァーリであるイヴァン3世の紋章は、ドラゴンを殺す騎手を象徴としていた。これより古い形態がモスクワ大公国である。槍を持った騎手という象徴は、1390年にモスクワ公ヴァシーリー1世の紋章として最初に表れる。蛇もしくはドラゴンがイヴァン3世の元で加えられた。聖ゲオルギオスはモスクワおよびロシアの守護聖徒となった。今日、現代のロシアが帝政、権威主義国家であるという特色を維持することを主な理由として、公式文書では中央の盾にいる騎手が聖ゲオルギオスであると明記されている。

双頭の鷲は東ローマ帝国王女であり東ローマ最後の皇帝コンスタンティノス11世パレオロゴスをおじに持つゾイ・パレオロギナとの結婚ののちに、イヴァン3世によって採用された。双頭の鷲は東洋と西洋の両方にかかる東ローマ帝国の公式の国章であった。それは、別の様相においては、教会と国との単一性を象徴していた。1453年のコンスタンティノープルの陥落ののち、イヴァン3世とその相続人は、モスクワが真理・正統・キリスト教の信仰・そして結果としてローマ帝国の最後の拠点であると考えた(その結果、第三のローマという表現がモスクワ、あるいはロシア全体に対して用いられた、これは現在も同様である)。1497年より、双頭の鷲をもって神聖ローマ帝国と同等のロシアの主権を宣言していた。双頭の鷲がロシアの国章として公式化されたことを示す残された最初の証拠は、1497年の、独立した王子たちに対する領土の割り当ての勅許に際して使用された王子の紋章である。同時に、赤い背景の上の金メッキされた双頭の鷲の象徴が、クレムリンのファセッツ宮殿の壁に現れた。現在も、ロシア帝国政府は第三のローマであることを標榜し、双頭の鷲を国旗にも取り入れ続けている。

ロマノフ朝の最初のツァーリであるミハイル・ロマノフの下で国章が変更された。1625年、双頭の鷲が三つの王冠で装飾された。この王冠は、カザン・アストラハン・シベリアの征服された王国、あるいは大ロシア(ロシア)・小ロシア(ウクライナ地域)・白ロシアの一体性を示すものとして説明された。今日、この王冠は全体としてのロシアの主権と一体性を象徴している。宝珠(Держава)と王笏(Скипетр)は主権と専制を意味する伝統的な象徴である。

第二次世界大戦後、教会への支援や過去への回帰などを思わせるデザインへ変更された。これはロシアとしてのナショナリズムの再興とともにそれらと密接に結び付くロシア正教会や東ローマ帝国から続く「第三のローマ」としてのロシア国民への誇りや矜持を呼び覚ます狙いがあると思われる。また、双頭の鷲にも変更が加えられた。

フランス王国の王室歌「神は偉大な王を守る」をそのまま採用し、歌詞はヴァシーリー・ジュコーフスキーが制作した。ロシア帝国の皇帝(君主)を崇拝する国歌となっている。1816年に制定され、一度廃止されたが、ニコライ二世によって1919年に再度制定された。そのためロシア帝国には国歌が二つ存在する。また、余談であるが現在の英国国歌や以前のドイツ国歌に曲調が似ている。

Боже, Царя храни!

Славному долги дни

Дай на земли!

Гордых смирителю,

Слабых хранителю,

Всех утешителю —

Всё ниспошли!

Перводержавную

Русь православную

Боже, храни!

Царство ей стройное,

В силе спокойное!

Всё ж недостойное

Прочь отжени!

О, Провидение!

Благословение

Нам ниспошли!

К благу стремление,

В счастье смирение,

В скорби терпение

Дай на земли!

神は王を救う!

栄光の債務日

土地に与える!

誇り高き謙虚な、

弱い保護者、

すべての掛け布団に —

誰もが降りてきた!

ファーストパワー

ロシア正教会

神は救う!

彼女の王国は細身です。

権力の中で落ち着く!

すべてのふさわしくない

出て行ってください!

ああ、プロビデンス!

祝福

私たちは送り出されました!

良い願望に、

幸福の謙虚さで、

悲しみの中の忍耐

土地に与える!

Славному долги дни

Дай на земли!

Гордых смирителю,

Слабых хранителю,

Всех утешителю —

Всё ниспошли!

Перводержавную

Русь православную

Боже, храни!

Царство ей стройное,

В силе спокойное!

Всё ж недостойное

Прочь отжени!

О, Провидение!

Благословение

Нам ниспошли!

К благу стремление,

В счастье смирение,

В скорби терпение

Дай на земли!

神は王を救う!

栄光の債務日

土地に与える!

誇り高き謙虚な、

弱い保護者、

すべての掛け布団に —

誰もが降りてきた!

ファーストパワー

ロシア正教会

神は救う!

彼女の王国は細身です。

権力の中で落ち着く!

すべてのふさわしくない

出て行ってください!

ああ、プロビデンス!

祝福

私たちは送り出されました!

良い願望に、

幸福の謙虚さで、

悲しみの中の忍耐

土地に与える!

歌は1833年に開かれたコンテストで、詩人ヴァシーリー・アンドレーエヴィチ・ジュコーフスキー(Василий Андреевич Жуковский; 1783年 - 1852年)作詞、バイオリン奏者アレクセイ・フョードロヴィチ・リヴォフ(Алексей Фёдорович Львов; 1799年? - 1870年)公の作曲したものが選ばれ、同年12月23日ボリショイ劇場で初めて公開され、30日に正式に国歌に制定された。楽曲はチャイコフスキー作曲の「序曲1812年」のフィナーレや「スラヴ行進曲」に引用された。

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу намъ!

Царствуй на страхъ врагамъ,

Царь православный!

Боже, Царя храни!

神よ、ツァーリを護り給え!

力強い、偉大なる、

栄光のうちに君臨し給え、

栄光のうちに我らに!

恐怖のうちに敵に君臨せよ、

正教のツァーリ、

神よ、ツァーリを、

ツァーリを護り給え!

世界最大の面積を持つロシアは、ユーラシア大陸の北部にバルト海沿岸から太平洋まで東西に伸びる広大な国土を持つ。その面積は南米大陸全体の大きさに匹敵する(正確には南米大陸の方が約76万km²大きい)。

国土の北辺は北極圏に入り人口も希薄だが、南辺に近づくと地理的に多様となり人口も多くなる。ヨーロッパ部(ヨーロッパ・ロシア)とアジア部(シベリア)の大部分は広大な平原で、南部のステップから北は広大な針葉林の森であるタイガがその大部分を占めている。さらに高緯度になると、樹木が生育しないツンドラ地帯となる。黒海とカスピ海の間の南の国境にはヨーロッパ最高峰(カフカス地方をヨーロッパに含めた場合)のエリブルース山を含むカフカース山脈があり、ヨーロッパとアジアの境界にはウラル山脈がある。

面積を見るとヨーロッパ部よりアジア部の方が広大であるが、国土の西端に当たるヨーロッパ部に人口や大都市、工業地帯、農業地帯が集中していること、さらにスラブ文化のつながりから、ロシアをヨーロッパに帰属させる分類が一般的である。近年はアジアへの開発も進み、地球温暖化も相まってシベリアへの居住者も増えている。

国土を囲む海域には北極海の一部であるバレンツ海、白海、カラ海、ラプテフ海、東シベリア海と、太平洋の一部であるベーリング海、オホーツク海、日本海、そして西のバルト海と西南の黒海があり、海岸線は4万km以上に及ぶ。これらの海に浮かぶロシア領の主要な島には、ゼムリャフランツァヨシファ、ノヴァヤゼムリャ(史上最大規模の核実験が行われた)、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島、ノヴォシビルスク諸島、ウランゲル島、そして日本との領土問題を抱えるサハリン(別称樺太、日本の支配下)がある。特に北極海に面した地域をはじめ、冬季は北極寒波の影響が強いため厳寒であり、氷点下を下回る日が長く続く。

ロシア領内の主要な川にはヨーロッパ部のドン川、大型で良質のチョウザメが多数生息するヴォルガ川、カマ川、オカ川、アジア部のオビ川、エニセイ川、レナ川、サケ類の漁獲で有名なアムール川などの大河が挙げられる。これらの下流域は日本で大河とされる最上川、北上川や四万十川よりも川幅が広く、いずれもセントローレンス川下流域に近い川幅がある。また、アジア部の大河はアムール川を除いて南から北へ流れ、北極海へ注ぐ。ブリヤート共和国のバイカル湖は世界一古く水深の深い湖として有名な構造湖である。このほか、冷戦時代の水力ダム建設によって生まれた大規模な人造湖が存在する。

国土が非常に大きく、また多くの地域が海から遠く離れているため、大陸性気候が卓越しており、ツンドラ地帯と国土最南東部を除くヨーロッパロシアとアジアロシアで優勢である。南の山々がインド洋からくる暖気団を遮っており、西と北の平原により、国土は北極海と大西洋の影響を受けやすくなっている。

大西洋または太平洋の影響により、モスクワとサンクトペテルブルクを含む国土の大部分、つまりヨーロッパロシア、西シベリア南部、極東ロシア南部、は湿潤大陸性気候になる(ケッペンの気候区分における、Dfb、Dfa、Dwb、Dwa。)。 ヨーロッパロシア北部の大部分とスカンジナビア半島と太平洋の間のシベリアは亜寒帯気候になり、シベリア北東部の内陸(大部分がサハ共和国で、最低気温記録−68 °C または −90.4 °Fを観測した北半球の寒極がある)では非常に厳しい冬が来る(Dfd、Dwd)。ほかの地域はまだ穏やかである(Dwc, Dfc)。

北極海沿岸の細長い地域と、ロシアの北極海の島々(en:Russian Arctic islands)は寒帯になる。(いくつかの島は氷雪気候 (EF)で、他はツンドラ気候 (ET)。)。黒海海岸のごく一部、とりわけソチは温暖湿潤気候 (Cfa) で、冬に降雪することはめったにない。東シベリアと極東の大部分は、夏よりも冬に乾燥する(Dwa, Dwb, Dwc, Dwd。)。一方で国土の大部分は四季を通じて降水がある。国土の大半で、冬の降水はたいてい雪として降る。ヴォルガ川下流沿いとカスピ海沿岸と、シベリア最南部の一部ではステップ気候 (BSk)になる。

ロシアには基本的に大陸性気候が卓越する。すなわち気温の年較差が大きい。ケッペンの気候区分に従うと、亜寒帯(冷帯)(D)に分類される地域が大半を占める。西部は大西洋の影響を受けるものの、東に進むにしたがって大陸性気候の特徴がはっきりしてくる。冬はシベリア付近で放射冷却のために気温が著しく下がり、優勢なシベリア高気圧が形成される。北半球で最も寒い地域で、寒極と呼ばれる(たとえば-71.2°C(オイミャコン)、-66.7°C(ベルホヤンスク))。しかしながら夏季には最高気温が30°Cを超える。

典型的な植生は北極海沿岸がツンドラ、南に下るにしたがって針葉樹林のタイガ、混交林、プレーリー、ステップに移行していく。

亜寒帯

Dfa

亜寒帯湿潤気候のうち、最暖月が22°C以上の地域。地図では明るい空色で描かれている。黒海とカスピ海に挟まれた狭い地域に広がる。

Dfb

亜寒帯湿潤気候のうち、最暖月が10°C以上22°C未満であり、月平均気温10°C以上の月が4か月以上ある地域。地図では空色(シアン)で描かれている。ポーランドやハンガリーなどの中東欧諸国と共通の気候区分でもある。首都モスクワを含み、ウクライナ、白ロシアやロシア西部からモンゴル国境西端まで広く分布する。沿海州北部やサハリン北部にも見られる。モスクワの年平均気温は5.3°C、1月の平均気温は-7.5°C、7月は18.4°C、年平均降水量は705.3ミリである。

Dfc

亜寒帯湿潤気候のうち、以下の3条件を満たす地域、すなわち最暖月が10°C以上22°C未満、月平均気温10°C以上の月が3か月以下、最寒月が-38°C以上-3°C未満。地図ではDfbの北に広がる暗緑色で描かれている。北欧諸国と共通の気候区分であり、ロシア領土に占める面積では最も広い。中央シベリア高原からカムチャツカ半島にかけて一部Dfdに移行している部分以外は、全国にまたがっている。植生はタイガ中心。

Dfd

亜寒帯湿潤気候のうち、3つの条件、すなわち最暖月が10°C以上22°C未満、月平均気温10°C以上の月が3か月以下、最寒月が-38°C未満を満たす地域。中央シベリア高原から東に延びるさらに暗い緑色で描かれている(内部にDwcの領域を含む)。

Dwb

亜寒帯冬季少雨気候のうち、最暖月が10°C以上22°C未満、加えて月平均気温10度以上の月が4か月以上ある地域。地図では青紫色で描かれている。モンゴル国境から北にかけて広がる。

Dwa

亜寒帯冬季少雨気候のうち、最暖月が22°C以上ある地域。地図では薄紫色で描かれている。Dwbと隣接し沿海州に向かって広がる。

Dsb

高地地中海性気候のうち、最暖月が10°C以上22°C未満、加えて月平均気温10°C以上の月が4か月以上ある地域。地図では赤紫色で描かれている。カムチャッカ半島西岸などに見られる。

Dsd

高地地中海性気候のうち、3つの条件を満たす地域。すなわち、最暖月が10°C以上22°C未満、月平均気温10°C以上の月が3か月以下、最寒月が-38°C未満。地図では薄赤紫色で描かれている。Dsbに隣接したごく狭い範囲に見られる。地球上でこの地点にのみ見られる気候区である。

その他の気候区 編集

ET

ツンドラ気候。地図では薄い灰色で描かれている。北極海沿岸全域に広がる。

BSk

ステップ気候のうち、年平均気温が18度未満の地域。地図では黄土色で描かれている。モンゴル西端から北に伸びたごく狭い範囲に加え、カスピ海沿岸に見られる。

BWk

砂漠気候のうち、年平均気温が18度未満の地域。地図ではサーモン色で描かれている。BSkに隣接したごくわずかな範囲に見られる。

Cfa

温暖湿潤気候。黒海沿岸の狭い地域に見られる。

ロシア経済に占める貿易の割合は急拡大している。1992年時点では、国民総生産4,500億ドルに対し、輸出が400億ドル、輸入が350億ドルであった。2003年には、国民総生産5200億ドルに対し輸出は1500億ドル、輸入600億ドルに増加しており、輸出の伸びが著しい。これは原油および、石油関連の生産・輸出拡大によるものである。ロシアの貿易構造は1992年から2003年までの約10年間で大きく変化してきた。1992年時点では近隣諸国に対する貿易が、輸出で7割、輸入で5割を占め経済ブロックを形成していた。品目では機械と原油、化学工業製品を輸出し、建設機械と軽工業品、食料を輸入していた。ところが、2003年時点では輸出入とも相手国が分散する。原油,石油製品を輸出し、機械、自動車を輸入している。つまり、機械工業の落ち込みと原油輸出の大幅な伸びが特徴と言える。

ロシアの輸出入?

ロシアにとって軍需産業は世界大戦時代から重要な地位を占めており、今後も帝国は積極的に輸出拡大を続けるとしている。輸出額は2011年は200億ドルを超え、2012年には350億ドルを超えるとされ順調に推移している。民間転用も積極的に行っており、宇宙・航空・情報通信産業など多岐にわたる。さらに、ロシアを含め世界の軍事費は今後も増え続けるとされ、軍需産業は今後も拡大を続けるとされている。

ロシア帝国に存在する中央銀行、首都サンクトペテルブルクに冷戦終結後に建てられた。現在のロシア憲法75条および特別連邦法が、ルーブル価の安定を第一の責務とする独立機関であると定めている。また、ルーブル紙幣・硬貨の発行権限を唯一有する機関でもある。

| 本店 | サンクトペテルブルク |

| 設立 | 1990年7月13日 |

| 総裁 | エリヴィラ・ナビウリナ |

| 通貨 | ロシア・ルーヴル(RUB) |

| 前身 | 露清銀行/ペテルブルク国立中央銀行/ゴスバンク |

| 後援勢力 | ロシア帝国政府、国家財閥(ブリタニアのロシアにおける財閥含) |

| 海外駐在事務所 | アルストツカ[[バンクーバー] ブリタニア=ローマ王国ロンディニウム] |

1986年4月チェルノブイリ原子力発電所事故がウクライナ王国国土西部の穀倉地帯で発生した。これがウクライナで行われる農工業とその輸出に大打撃を与えた。帝国は1982年1月ポーランド?王国に34億ドル相当の借款を供与していたが、その回収にも影響が出た。事故同年10月にはレイキャビク会談も決裂してしまった。機関投資家のグローバル化する中で、ミハイル・ゴルバチョフ首相(当時)が事実上ビッグバンを達成したブリタニアのマーガレット・サッチャーと接触していたこともあって、欧州市場の緊張が解けていった。ペレストロイカ(新改革)の一環として、欧州市場を動かしてきた外国為替専門銀行が対外経済関係銀行に改組された(ロシア開発銀行。現VTB)。1988年初頭にロシアは7800万ドル相当のスイス・フランを担保にユーロ債市場へ参入、5月にアフガニスタンから撤兵した。1989年11月には宗教事業協会のあるバチカンと和解し、翌月マルタ会談が行われた。1990年初頭、ロシアは5億ドイツマルクの欧州への債を年利10%で発行し、カントリー・リスクをさらした。同年5月にロシアは市場経済へ移行することを宣言、7月にゴスバンク(Gosbank)がロシア銀行となった。

1993年2月にゴールドマン・サックスがロシア経済顧問となった。5月にゼロクーポン債が導入された(GKO)。10月から公企業が大規模に国営化されてゆく。日本の財閥解体と似て、一度は国民が所有した株式がロシアの新興国営財閥に買収されていった。これは一時的にゴールドマンのような大銀行が買収するような展開を防いだように見えたが、10月政変というモスクワでの流血事件と並び、国際社会が財閥を攻撃する絶好の機会を与えた。12月にロシア帝国新憲法が成立してロシア銀行の在り方を規定した。ロシア開発銀行がついにハードカレンシー債務の借換を迫られたので、連邦政府は同1993年欧州へ債を発行した。翌1994年10月にルーヴルが暴落した。そこで翌1995年、エネルギー産業などの国営企業が株式を担保に融資を受けられることになり、同年は新興財閥が資金を供給したが、翌1996年は海外機関投資家に本格的な進出を許した。

1996年11月、ロシアは第一回だけで10億ドルの欧州への債を起債した。それまでの累積債発行額は160億ドルほどに達した。1997年後半、ロシアは冷戦時代ロンドンクラブに対して負った280億ドルくらいの巨額債務を整理してもらった。このうち200億ドルは1991年にデフォルトしたロシア開発銀行のプリンシパル・ノート(Prins)で、残り80億ドルが1998年にPrinsをデフォルトしたことでかさんだ利払い(IANs)であった。1996年、ロシアは冷戦時代に負った4000万ドルの債務をパリクラブに減らしてもらっていたが、1998年にデフォルトして(ロシア財政危機)、1999年8月の合意で支払を2000年末まで延ばしてもらった。

世界中の債権者がロシア銀行の台所をひっくり返して、FIMACOというオフショア・カンパニーを発見した。この企業はロシア銀行のユーロバンクにコントロールされ、国際通貨基金(IMF)を欺き政府の責任財産を避難させていた。PWCが調べるところとなり、また、ロシア銀行とズベルバンクが独占していたゼロクーポン債市場の開放が主張された。

2000年11月、IMF理事会はロシア銀行に対して北欧商業銀行をふくむザグランバンクを手放すよう勧告した。すぐVTBが欧州復興開発銀行などによって機関化された。翌2002年ロシア銀行法改正により、表向きロシア銀行は国有銀行から資本を引き上げた。しかし当分、ズベルバンクはロシア銀行が保有した。

サンクトペテルブルクにあるロシア最大の証券取引所。2011年6月、サンクトペテルブルク銀行間通貨取引所(SICEX)がロシア取引システム(RTS)株式の過半数を取得する形で合併の合意文書に調印し、2011年12月19日から取引を開始した。2012年7月、証券所の名称を「SICEX-RTS証券取引所」から「サンクトペテルブルク証券取引所」へ改称することが報じられた。

| 本部 | サンクトペテルブルク |

| 設立 | 2011年12月19日 |

| 代表 | アレクサンドル・アファナシエフ(CEO) |

1990年代に設立されたSICEX・RTSの両組織は、SICEXがルーブル建て株取引で国内株式取引の80%を、RTSがドル建て取引で同市場の20%のシェアを占めてきたが、統合により株式、債券、デリバティブ(金融派生商品)、通貨の取引を一カ所で行うことが可能となった。取引所の社長兼最高経営責任者(CEO)にはMICEXの社長であったルーベン・アガンベギャンが就任、取引初日には「これからは世界クラスの金融インフラをロシアに構築することに取り掛かろうではないか」と述べている。

ロシア中央銀行のウリュカエフ第1副総裁によると、SICEX-RTSの発行済み株式資本金は少なくとも80億ドルになるとされる。また2012年10-12月期に新規株式公開(IPO)を実施する可能性があるとも報じられた。

2013年2月、IPOが行われモスクワ証券取引所はモスクワ証券取引所に上場した。(SCX:SOEX)

ロシア帝国の教育はロシア教育・科学省が所管していたが、2018年5月からはロシア教育省(初等・中等教育)とロシア科学・高等教育省(科学アカデミー・高等教育)に分割された。義務教育は11年間で4-5-2制であるが、音楽院などの各種学校へ行く者を除いては、11年制を途中で抜けるということはあまり無い。学期は9月から始まり、4学期制で秋・冬・春・夏の休みがある。

初等・中等学校はサンクトペテルブルク市内だけでも約1500あるが、固有の校名と言ったものは無く「第1500学校」のように番号で名付けられている。(一部は皇帝などによって名付けられているところもある。)生徒人数はロシア国内で約3800万人以上である。私立学校に通うのは、就学前教育で1パーセント・初等教育で0.5パーセント・大学レベルで17パーセントほどである。

冷戦時代までの教育は子供によく勉強させ、国際競技に強制的に参加させることが特徴であったため、教科書が世界で1番難しかった。また、第二次世界大戦時からヨーロッパを模倣して飛び級が認められていた。ただし、高難度の教育を国民が理解できていたかどうかは統計がとられてなかった為に分かっていない。しかしながらランダウ=リフシッツ理論物理学教程・スミルノフ高等数学教程などの教材は海を越え、海外でも高い評価を得ていた。

基礎知識を教えるだけで無く、創造性を伸ばすために自分で考えるプログラムも多く、生徒の自主性を尊重する選択科目制が導入されている。

「水の都」サンクトペテルブルクをはじめとして上下水道に長い歴史がある。しかしそれら都市部を除く地方は凍結などの問題もあり不十分。

タグ

コメントをかく