最終更新:

![]() yayoi82912 2012年08月26日(日) 01:13:35履歴

yayoi82912 2012年08月26日(日) 01:13:35履歴

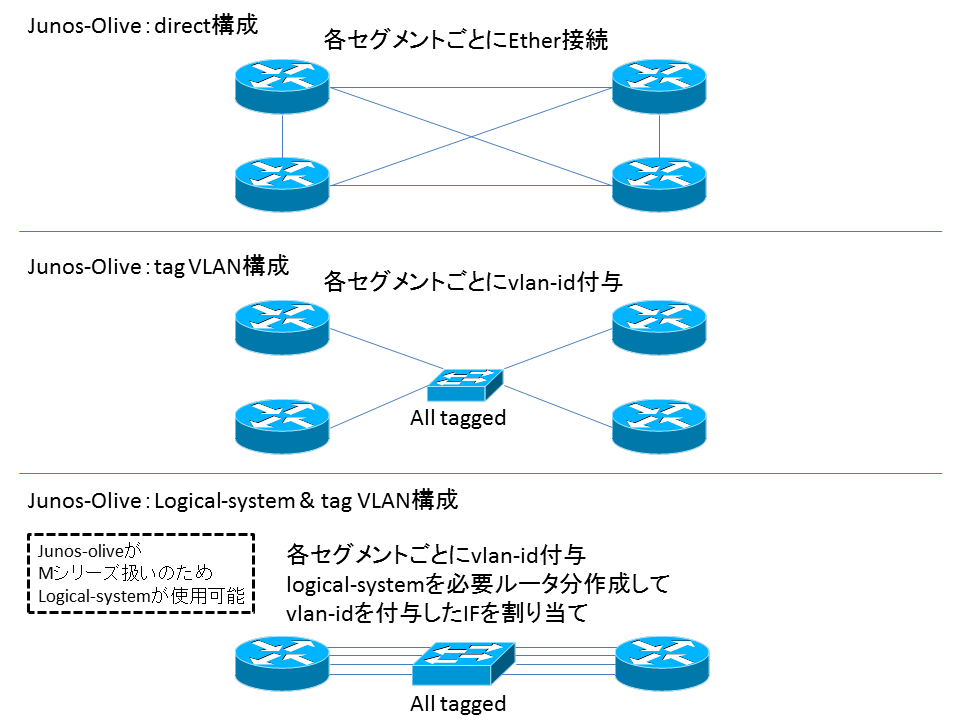

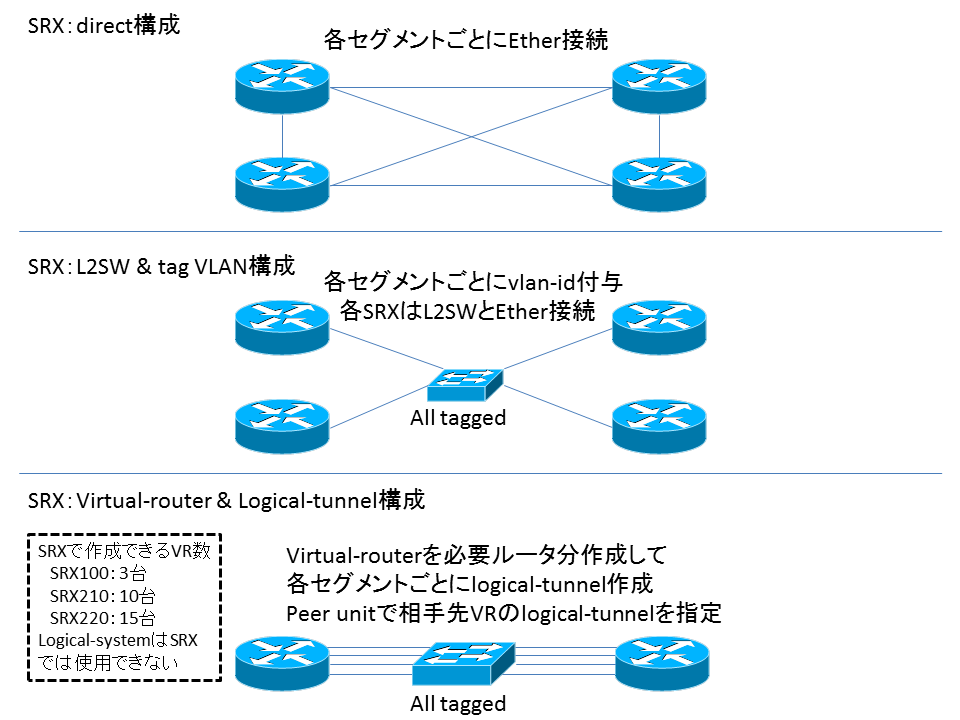

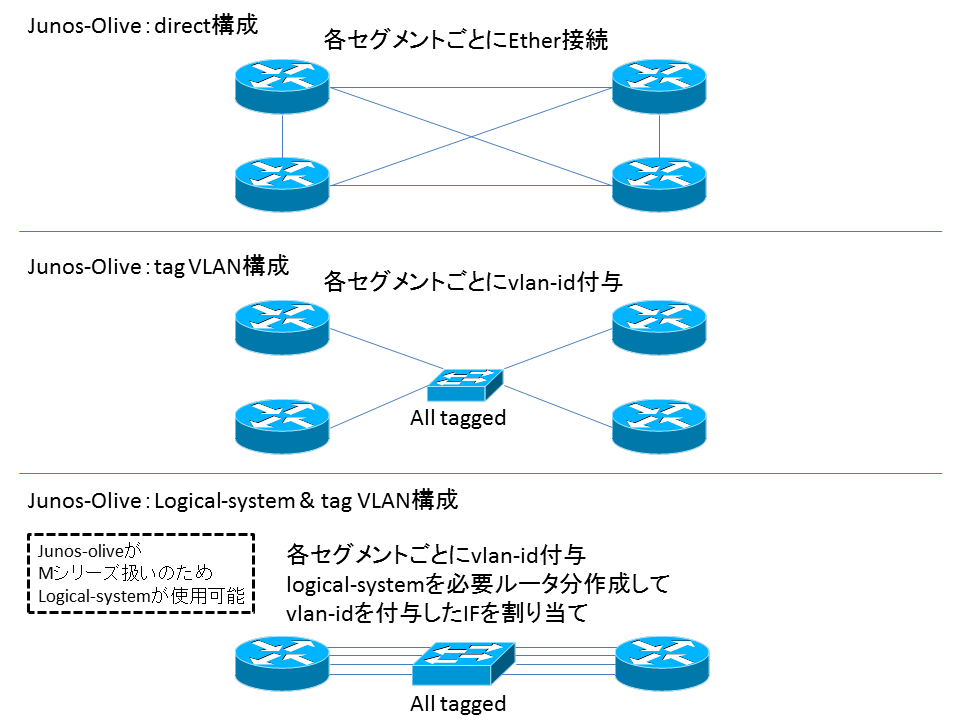

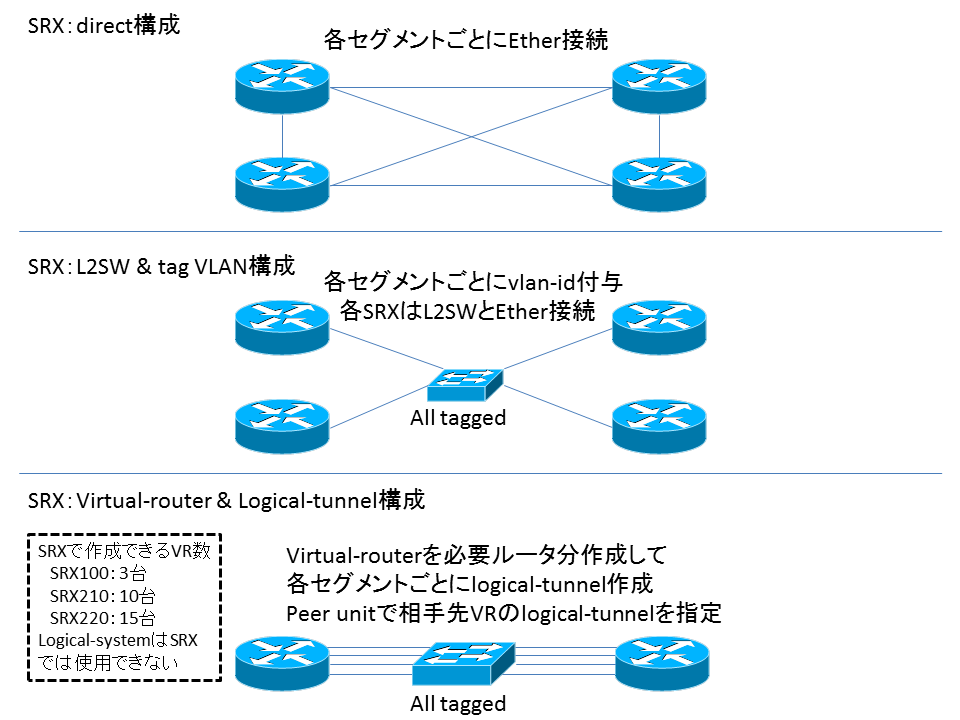

Junosの検証には大きく分けて3種類の方法がある。

プロミスキャスモード Allow VMs だと他VMからはアクセス可能。

- CertExams版Juniper Network Simulator

- Juniper Olive(いわゆるエミュレーション)

- SRX等の比較的安めのJunos搭載機器(いわゆる実機)

- お手軽:トライアル版なら無料。Windowsインストーラで即使用可能。

- EXシリーズ(Switch)版もあるのでOliveで出来なそうなところは試してみてもいいかも。

- トライアル版では制限が多く、商用版でもあまり込み入ったことはできない。

- あくまでJNCIA-Junos等の作法のお勉強用。

- 買うと $29する。(3000円〜4000円なので安い方か?)

- Mac版は提供されていないのでBootCampや仮想PCにWindowsを入れる必要がある。

- 稼働させるPCの負荷が高い。

- 環境:MacBookAir(CPU Core i5 1.6GHz 2コア, メモリ4GB) BootCampのWindows7 Proffesional 64bitで

- 4台のJUNOS/QEMUホスト(メモリは256MB)を稼働させるとメモリが2.92GB使用中になる。7台くらいが限界か。

- RE, PFE, FPC, PIC, Craft-Interface等が存在しないためハード依存の検証(chassis系)が出来ない。

- VRRPの検証が出来ない。マルチキャストパケットを処理できないのか?

- (Giga/Fast)Ethernetポートしか使用できない。※SRXでも追加モジュールなしだと同じこと。

- Junosの入手が必要

- Oliveとしてのセットアップが面倒。うまくいかないこともある。

- MacだとQEMUのセットアップも必要で面倒。

- tag vlanやlogical-systemだとGNS3画面とは別に論理構成図を用意しないと分からなくなる。

- monitor interface trafficなどで物理IF一覧によるトラフィック変化の確認がしずらい。

JUNOS 7.4でLogical routerとしてリリースされ

JUNOS 9.3からはLogical systemと名称が改められた。

1台の物理ルータで最大15の論理ルータを作成可能。

Mシリーズ、MXシリーズが対応。

JUNOS 9.3からはLogical systemと名称が改められた。

1台の物理ルータで最大15の論理ルータを作成可能。

Mシリーズ、MXシリーズが対応。

- PC(Windowsの場合)にMicrosoft Loopback Adapterをインストールする。

- 名称をわかりやすい Loopback などに変更する。

- 上記の Loopback のIFにIPアドレスを割り当てる。Default-GWは無くてもいい。

- GNS3にCloudを作る。NIOイーサネット(Generic_NIO)にLoopbackを追加する。

- JUNOS(QEMUホスト)--SW2--SW3--Cloud(Loopback)のように接続する。

- QEMUホストとCloudは直接接続できないのでSW経由とする。

- 今後のホストやルータ追加も考えてSWは念のため多段にしておく。

- JUNOSに em5 unit 0 インタフェースなどを作る。

- 上記のIFに Loopback と同じセグメントのIPアドレスを振る。

- JUNOSにデフォルトルートも設定しておく。

- set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.0.1.1

- Pingは飛ばないがPCからJUNOS側のIPアドレスにJ-WebやSSH等のアクセスが可能。

- J-Webの場合、JUNOSにはset system services web-management http

- ログインユーザIDとパスワードはJUNOS内に設定したものを使用する。

- Logical-systemごとにlogin-classを作ってuserをLogical-systemごとに作ったら便利

- Virtual BoxでWindowsを動作させその中でGNS3を動かす場合

プロミスキャスモード Allow VMs だと他VMからはアクセス可能。

- chassis系等ある程度、ハード依存の検証も可能。

- アクセスするPCの負荷はほとんどない(Telnet,SSH,HTTPなので)

- VPN環境等用意すれば外出先からでも利用可能。

- おそらく、動作はOliveより軽快だろう。(J-Webは怪しいが)

- 外出先からだとネット環境がないと利用できない。

- 出来ればVPN接続した方がいい。

- 台数をそろえるのに結構な費用が掛かる。

- 構成変更は手作業となるので、外出先からだと対応不可。

- L2SWとtag VLANで構成すれば設定変更のみで構成変更は可能。

- 利用の際には電源投入が必要。

- 外出先から思い立った時に使用するには不便。

- 発熱や電力(停電、落雷)等の環境起因での故障の心配がある。

- 基本的に(Giga/Fast)Ethernetポートしか使用できない。

- SRXのSerial IFモジュールもあるが高い。

- ATMやOC-3などはSRXでは対応していない。

- tag vlanやvirtual-routerだと物理構成とは別に論理構成図を用意しないと分からなくなる。

- monitor interface trafficなどで物理IF一覧によるトラフィック変化の確認がしずらい。

- ブランチ用のSRXだとBGP Route Reflectorになれない

- Virtual Routerだと出来ることが限られる可能性あり

- Logical-tunnelだとPoint to Point接続だけでマルチアクセス環境に出来ない?

コメントをかく