最終更新:

kingzeputozeta 2021年05月13日(木) 07:59:47履歴

kingzeputozeta 2021年05月13日(木) 07:59:47履歴

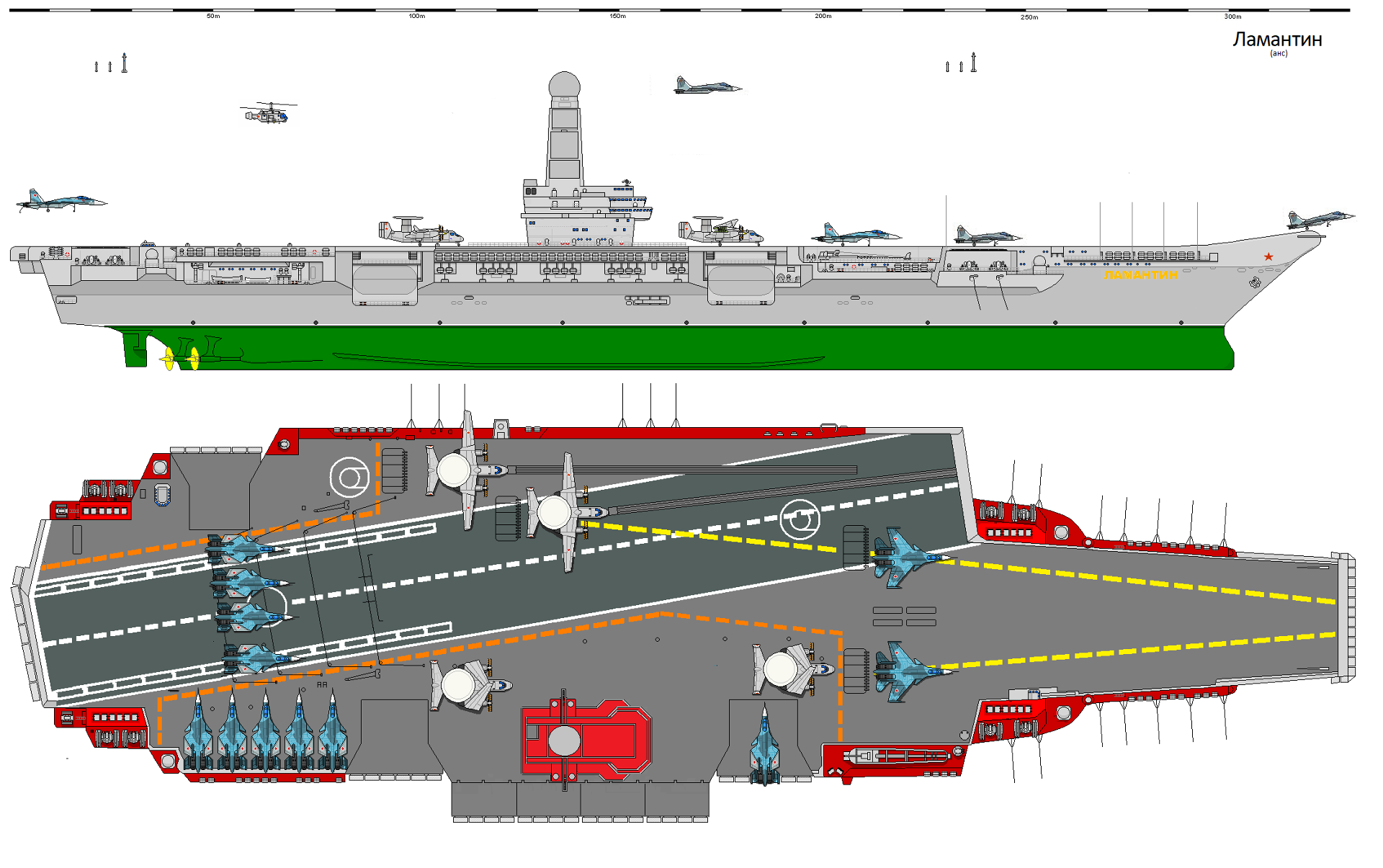

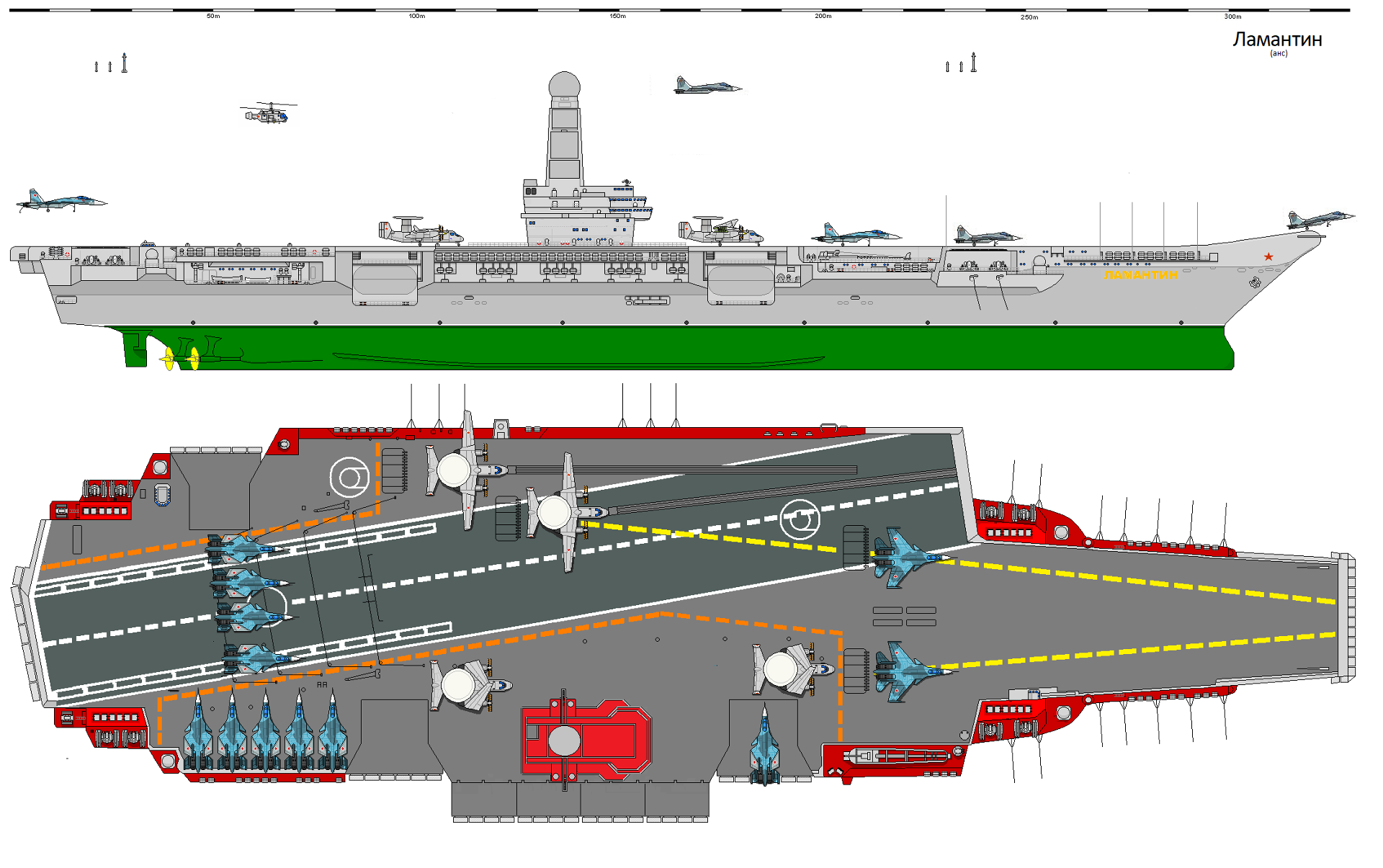

「シトルム」型原子力航空母艦は第二ソビエト連邦海軍の保有する原子力航空母艦。2004年から2020年にかけて6隻が建造された。1~4番艦は「2300.1」型、5、6番艦は「2300.5」型と呼ばれており、若干の設計変更がなされている。本級は諸外国の大型原子力空母に対抗するために建造されており、高い艦載機運用能力を有している。

ソビエト連邦崩壊とロシア共和国連邦(エリツィン臨時政権)成立による軍事予算の激減によりロシア海軍の艦艇稼働率は大きく低下、大半の艦艇はまともに稼働できない状態だった。2000年に成立したジュガーノフ政権は2004年にベラルーシと再統合して第二ソビエト連邦の建国を宣言した。ジュガーノフは特に北極海における海洋権益を重要視、経済の回復により本格的に海軍に予算が割り当てられ、再建への一定の目処がついた。ミンスク、アルハンゲリスク、モスクワ、ゴーリキーの再就役や、1143.6型(現:レニングラード)の建造再開はその象徴的な事例だった。1999年、ジュガーノフは建造中だったウリヤノフスク級の設計を基にして西側諸外国の運用する航空母艦に対抗可能な新航空母艦の建造を指示した。これにより、ウリヤノフスク級をより拡大した空母の設計案がネヴァ設計局とゼレノドリスク設計局から提出された。

ネヴァ案は、排水量90000〜110000トン、全長350メートル、船体幅48メートルという大変な巨艦だった。一方、ゼレノドリスク案は、ウリヤノフスク級をベースに排水量80000〜90000トン、全長320m、船体幅40mの空母を建造するというものであった。ネヴァ案は、カタパルトとスキージャンプの直列配置などの先進的な点を数多く備えていたのに対し、ゼレノドリスク案はより保守的な設計だった。最終的に、2002年にネヴァ案が採用され、2300型原子力航空母艦として建造されることが決定した。建造はウクライナとロシアの関係が悪化していたため、1143.5型の建造が行われたムィコラーイウではなく、レニングラードのセヴェルナヤ造船所で行われることとなった。工期短縮のため、船体は40近くのモジュールに分割されて生産され、各地の工場でモジュールが完成した後セヴェルナヤ造船所で溶接・進水するとされた。

(左:第一案 右:第二案)

カタパルトには、クリミア半島の艦上機訓練施設「ニートカ」に設置された蒸気カタパルト「マヤーク」を改良した「マヤークM」が採用されることとなった。これに先立って「レニングラード」のカタパルトとしてマヤークMが搭載され、試験を行った。艦載機としては、既にアドミラル・クズネツォフ(現:トロツキーグラード)で運用されていたSu-33に加え、軽量級戦闘爆撃機が新たに開発されることとなった。はミグが開発したMiG-49とヤコブレフ・スホーイが共同開発したYak-43(YaS-43とも)が応募、最終的にはYak-43が採用された。ミグはその後、MiG-49を再設計し、空軍向けに提案、当初は空軍もYak-43を調達する予定だったものの、高価であり、大量のMiG-29を完全に代替できないとしてこれはキャンセルされ、MiG-49が採用された。

ネヴァ案は、排水量90000〜110000トン、全長350メートル、船体幅48メートルという大変な巨艦だった。一方、ゼレノドリスク案は、ウリヤノフスク級をベースに排水量80000〜90000トン、全長320m、船体幅40mの空母を建造するというものであった。ネヴァ案は、カタパルトとスキージャンプの直列配置などの先進的な点を数多く備えていたのに対し、ゼレノドリスク案はより保守的な設計だった。最終的に、2002年にネヴァ案が採用され、2300型原子力航空母艦として建造されることが決定した。建造はウクライナとロシアの関係が悪化していたため、1143.5型の建造が行われたムィコラーイウではなく、レニングラードのセヴェルナヤ造船所で行われることとなった。工期短縮のため、船体は40近くのモジュールに分割されて生産され、各地の工場でモジュールが完成した後セヴェルナヤ造船所で溶接・進水するとされた。

(左:第一案 右:第二案)

カタパルトには、クリミア半島の艦上機訓練施設「ニートカ」に設置された蒸気カタパルト「マヤーク」を改良した「マヤークM」が採用されることとなった。これに先立って「レニングラード」のカタパルトとしてマヤークMが搭載され、試験を行った。艦載機としては、既にアドミラル・クズネツォフ(現:トロツキーグラード)で運用されていたSu-33に加え、軽量級戦闘爆撃機が新たに開発されることとなった。はミグが開発したMiG-49とヤコブレフ・スホーイが共同開発したYak-43(YaS-43とも)が応募、最終的にはYak-43が採用された。ミグはその後、MiG-49を再設計し、空軍向けに提案、当初は空軍もYak-43を調達する予定だったものの、高価であり、大量のMiG-29を完全に代替できないとしてこれはキャンセルされ、MiG-49が採用された。

機体のサイズにもよるが、平常時の任務では約70機、実際に空爆などの任務に携わる際には約120機の艦載機の運用が可能となっている。本級は、前任艦である「1143.5」型の採用していたSTOBAR方式(短距離離陸拘束着艦方式)ではなく、スキージャンプとカタパルトを直列配置することで重量級の機体の運用能力を備えたCA&STOBAR(カタパルト補助付き短距離離陸拘束着艦方式)と呼ばれる独特な方式を採用している。カタパルトの全長は約90mで、動力は蒸気式である。ロシア海軍で標準的なSu-33艦載戦闘機を2秒で秒速270kmに加速する能力がある。カタパルトの運用要員のため、第1・2カタパルトと第3・4カタパルトのそれぞれ中間にカタパルト管制室が置かれている。

エレベーターは4基設けられている。配置は、右舷艦上構造物前方に2基、後方に1基、左舷後方に1基となっている。エレベーターの寸法は28メートル×18メートル、最大重量は70トンで、主翼を折りたたんだままのSu-33艦上戦闘機2機を同時に載せて昇降することができる。飛行甲板の下にはハンガーが設けられている。ハンガーは全長210メートル、最大幅35メートルで、船体長の60パーセントを占める。この空間は主として整備スペースとして用いられる。

航空管制用に、専用の航空管制用レーダー「UVD-2 アプリット」を備えている。このレーダーは母艦周辺の航空機を管制するほか、対空捜索レーダーを補完する役目も負っている。さらに発着艦を支援するため、「DPF-2 ガブロ」精密進入レーダーを3基搭載する。DPF-2レーダーは「ダモイ」と呼ばれる発着艦制御システムにリンクされている。本システムは戦闘機と相互にデータリンクを行い、天候などの条件によっては完全な自動着艦も可能にする。本級ではDPF-2は3基搭載されており、3機の同時管制が可能である。

その後方には、1143型系列艦から受け継いだ長大なVTOL機・回転翼機用の甲板が設けられている。ここには「А」から「Ж」までの8つの離着陸用スペースが設けられている。本級では最新のステルスVTOL戦闘機であるYak-43の運用が考慮されたため、垂直離着陸機用甲板の前面にわたって、推力偏向による垂直離着陸時のエンジン排熱に対応するための耐熱コーティングが行われている。

戦闘任務時、任務によるものの平均的には打撃任務用の戦闘爆撃機が4個中隊を中核とし、早期警戒管制機が4機、その他にも輸送や哨戒などのための回転翼機や戦闘爆撃機の戦闘を支援する無人機が多数搭載される。本級での運用が想定されている機体は以下のとおりである。

・戦闘機

・Su-33

・Yak-43

・早期警戒管制機

・Yak-44

・回転翼機

・Ka-40

・Ka-29

・無人機

・Su-40

Su-33とSu-53はスホーイ設計局が開発したSu-27戦闘機をベースとする艦載戦闘機であり、現在運用されているSu-53はスタルクバーンのE-18改修型に相当する戦闘能力を発揮することが可能である。高い格闘性能と武装の搭載能力を有している。Yak-43はSu-33の後継となるステルス艦上戦闘機で、Su-27後継戦闘機にMiG-39が選定されたことに危機感を抱いたヤコブレフとスホーイが共同開発したものである。重量戦闘機であるSu-57に対する軽量戦闘機としてミグが開発していたMiG-49を退けて採用された。これはスタルクバーンのE-35戦闘機に匹敵する能力を発揮する。多彩な武装を搭載し、様々な任務に従事することが可能である。

Yak-44はヤコブレフがYak-41と同時期に開発した空母艦載用の早期警戒管制機である。最新のYak-44M2型では700km以上の範囲を索敵、同時に600の空中目標を捕捉可能で、50機の友軍戦闘機についての管制能力を持つ。これにより「空の目」として航空隊の行動を支援する。

Ka-40はカモフが開発した艦載用の哨戒ヘリコプターである。前任のKa-27と比較すると、ハンターキラーの統合やデータリンクシステムの更新などによって能力を格段に向上させている。ソノブイや磁器探知機を用いて索敵し、魚雷などによって攻撃を行う。

Ka-29はカモフが開発した中型輸送ヘリコプターである。Ka-29はKa-27をベースとしており、現在運用されているKa-29M(Ka-39とも呼ばれる)はMi-38の艦載機型を退けて採用されたものである。

Su-40はSu-53やYak-43の「弾薬庫」としての役割を担っている。胴体下のウェポンベイには2基のミサイルポッドを備えており、ここに空対地兵装や空対艦兵装を搭載する。機体サイズに比してウェポンベイは大型であるため、Kh-14、Kh-15、Kh-17、Kh-18、Kh-20、Kh-21、Kh-22、Kh-23などの各種対地・対艦ミサイルやその他各種精密誘導爆弾を幅広く搭載することができる。その他、現在は「対弾道弾任務用モジュール」が開発中であり、衛星と直接データリンクしてメガワット級レーザーで弾道ミサイルを撃墜することを目指している。

これらの艦載機は、衛星通信やAWACSを通じて空母の艦載機管制室から管制が可能である。このシステムを「グニェズド」艦載機管制システムと呼ぶ。

エレベーターは4基設けられている。配置は、右舷艦上構造物前方に2基、後方に1基、左舷後方に1基となっている。エレベーターの寸法は28メートル×18メートル、最大重量は70トンで、主翼を折りたたんだままのSu-33艦上戦闘機2機を同時に載せて昇降することができる。飛行甲板の下にはハンガーが設けられている。ハンガーは全長210メートル、最大幅35メートルで、船体長の60パーセントを占める。この空間は主として整備スペースとして用いられる。

航空管制用に、専用の航空管制用レーダー「UVD-2 アプリット」を備えている。このレーダーは母艦周辺の航空機を管制するほか、対空捜索レーダーを補完する役目も負っている。さらに発着艦を支援するため、「DPF-2 ガブロ」精密進入レーダーを3基搭載する。DPF-2レーダーは「ダモイ」と呼ばれる発着艦制御システムにリンクされている。本システムは戦闘機と相互にデータリンクを行い、天候などの条件によっては完全な自動着艦も可能にする。本級ではDPF-2は3基搭載されており、3機の同時管制が可能である。

その後方には、1143型系列艦から受け継いだ長大なVTOL機・回転翼機用の甲板が設けられている。ここには「А」から「Ж」までの8つの離着陸用スペースが設けられている。本級では最新のステルスVTOL戦闘機であるYak-43の運用が考慮されたため、垂直離着陸機用甲板の前面にわたって、推力偏向による垂直離着陸時のエンジン排熱に対応するための耐熱コーティングが行われている。

戦闘任務時、任務によるものの平均的には打撃任務用の戦闘爆撃機が4個中隊を中核とし、早期警戒管制機が4機、その他にも輸送や哨戒などのための回転翼機や戦闘爆撃機の戦闘を支援する無人機が多数搭載される。本級での運用が想定されている機体は以下のとおりである。

・戦闘機

・Su-33

・Yak-43

・早期警戒管制機

・Yak-44

・回転翼機

・Ka-40

・Ka-29

・無人機

・Su-40

Su-33とSu-53はスホーイ設計局が開発したSu-27戦闘機をベースとする艦載戦闘機であり、現在運用されているSu-53はスタルクバーンのE-18改修型に相当する戦闘能力を発揮することが可能である。高い格闘性能と武装の搭載能力を有している。Yak-43はSu-33の後継となるステルス艦上戦闘機で、Su-27後継戦闘機にMiG-39が選定されたことに危機感を抱いたヤコブレフとスホーイが共同開発したものである。重量戦闘機であるSu-57に対する軽量戦闘機としてミグが開発していたMiG-49を退けて採用された。これはスタルクバーンのE-35戦闘機に匹敵する能力を発揮する。多彩な武装を搭載し、様々な任務に従事することが可能である。

Yak-44はヤコブレフがYak-41と同時期に開発した空母艦載用の早期警戒管制機である。最新のYak-44M2型では700km以上の範囲を索敵、同時に600の空中目標を捕捉可能で、50機の友軍戦闘機についての管制能力を持つ。これにより「空の目」として航空隊の行動を支援する。

Ka-40はカモフが開発した艦載用の哨戒ヘリコプターである。前任のKa-27と比較すると、ハンターキラーの統合やデータリンクシステムの更新などによって能力を格段に向上させている。ソノブイや磁器探知機を用いて索敵し、魚雷などによって攻撃を行う。

Ka-29はカモフが開発した中型輸送ヘリコプターである。Ka-29はKa-27をベースとしており、現在運用されているKa-29M(Ka-39とも呼ばれる)はMi-38の艦載機型を退けて採用されたものである。

Su-40はSu-53やYak-43の「弾薬庫」としての役割を担っている。胴体下のウェポンベイには2基のミサイルポッドを備えており、ここに空対地兵装や空対艦兵装を搭載する。機体サイズに比してウェポンベイは大型であるため、Kh-14、Kh-15、Kh-17、Kh-18、Kh-20、Kh-21、Kh-22、Kh-23などの各種対地・対艦ミサイルやその他各種精密誘導爆弾を幅広く搭載することができる。その他、現在は「対弾道弾任務用モジュール」が開発中であり、衛星と直接データリンクしてメガワット級レーザーで弾道ミサイルを撃墜することを目指している。

これらの艦載機は、衛星通信やAWACSを通じて空母の艦載機管制室から管制が可能である。このシステムを「グニェズド」艦載機管制システムと呼ぶ。

船体の設計はクルィロフ研究所が行った。

船体はモジュール構造とされている。全体を40か所を超えるモジュールに分割、それぞれを地方の工場で生産した後、ムィコラーイウまたはセヴェルナヤの造船所によって溶接し進水させる方式を取っている。モジュールには配管やその他設備もすでに取り付けられた状態で溶接が行われるため、船体完成後に艦内で行う作業の量が格段に減少しており、これが大幅な工期の短縮につながっている。

艦内は15の防水隔壁によって区分されており、船底はダブル・ハルとされている。前任艦である1143.5型よりも大型化しており、艦の形状も諸外国の大型原子力空母に近いものとなっている。このため、抗堪性は通常の空母よりも高く設計されている。舷側には5メートル幅の防雷区画が設けられており、内部は燃料や清水タンクとして活用されている。これによって、5区画に浸水しても浮力を維持し、航行を続行できる。水上部分の防御には、鋼とガラス繊維のサンドイッチ構造による軽量かつ頑強な複合装甲が用いられている。 特に原子炉区画と弾薬庫区画にはさらに二枚目の装甲が施されており、こちらはチタン合金とセラミックからなるさらに本格的な装甲である。

船体はモジュール構造とされている。全体を40か所を超えるモジュールに分割、それぞれを地方の工場で生産した後、ムィコラーイウまたはセヴェルナヤの造船所によって溶接し進水させる方式を取っている。モジュールには配管やその他設備もすでに取り付けられた状態で溶接が行われるため、船体完成後に艦内で行う作業の量が格段に減少しており、これが大幅な工期の短縮につながっている。

艦内は15の防水隔壁によって区分されており、船底はダブル・ハルとされている。前任艦である1143.5型よりも大型化しており、艦の形状も諸外国の大型原子力空母に近いものとなっている。このため、抗堪性は通常の空母よりも高く設計されている。舷側には5メートル幅の防雷区画が設けられており、内部は燃料や清水タンクとして活用されている。これによって、5区画に浸水しても浮力を維持し、航行を続行できる。水上部分の防御には、鋼とガラス繊維のサンドイッチ構造による軽量かつ頑強な複合装甲が用いられている。 特に原子炉区画と弾薬庫区画にはさらに二枚目の装甲が施されており、こちらはチタン合金とセラミックからなるさらに本格的な装甲である。

本級では第二ソビエト連邦海軍の空母として初めて、原子力機関が採用されている。この原子炉「A4G」はゴーリキーの「実験機械製造設計局」によって設計された加圧水型原子炉であり、熱出力750MWを発揮する。濃縮度20%のウラン燃料を燃料に使用し、燃料交換周期は12年、炉心の寿命は60年と見積もられている。本級ではこのA4Gを2基搭載している。これらのエネルギーは艦の推進の他、各種システムの維持にも用いられる。

本級では戦時に被弾することを考慮し、船体の揺れに対応するために±45度のローリングと±15度のピッチングの中でも正常に動作するように設計されている。各原子炉はモジュールとなっており、故障時にも速やかな取り換えが可能である他、燃料交換も容易である。

本級では戦時に被弾することを考慮し、船体の揺れに対応するために±45度のローリングと±15度のピッチングの中でも正常に動作するように設計されている。各原子炉はモジュールとなっており、故障時にも速やかな取り換えが可能である他、燃料交換も容易である。

本級は1143型系列の艦艇とは異なり、純粋な航空母艦として設計されているため、余計な武装の搭載は行われていない。そのため、兵装は最低限の自己防御兵装にとどめられている。

艦対空兵装としては、まずZF-7用の8連装VLSを4基搭載している。本艦ではほぼ全てのセルに短距離艦対空ミサイル型のKR-4を搭載する(場合によってはより射程の長い中距離型のSR-4を搭載する場合もある。)。KR-4はR-12中距離空対空ミサイルをベースとして開発されており、1セルに4基格納することが可能である。これらは赤外線誘導によって飛来した敵ミサイルを撃墜する。

さらに近接防空のために、「パーンツィリ」砲塔システムを搭載する。パーンツィリシステムは本来陸上の対空戦車向けの装備であったが、本艦ではCIWSの代わりに装備されている。陸上型ではLR-3短SAMの8連装発射機が設けられているのに対し、本級の搭載するパーンツィリでは21連装発射機へと改装されている。本級ではこのパーンツィリを4基搭載している。弾道修正弾による射撃で高い命中精度を誇る。

さらに魚雷に対する迎撃兵装として324mm魚雷発射管を備え、ここから迎撃用の魚雷を発射することが可能である。艦に接近する魚雷は最終突入段階でソナーをアクティブに切り替える。本級ではその瞬間を探知し、高速で小回りの利く魚雷によってこれらを迎撃する。

その他には、対レーダーミサイルを回避するためのデコイの放出装置や、接近する対艦ミサイルを狂わせるための妨害用アレイアンテナも装備している。後者は両舷に設けられており、コード化されたジャミングパルスを発することによって誘導装置に異常を生じさせ、対艦ミサイルを回避する。

2015年にウクライナ国民軍によってムィコラーイウ停泊中のアドミラル・ゴルシコフがチープキルを受けるという事件が発生した。幸いなことに損傷は軽微であり、すぐに戦列に復帰することができたものの、このことは大型艦がテロリストによって襲撃されて大きな損害を受ける可能性があることを示していた。これ以降、チープキル対策に、キャットウォークなどに23mm機関砲などを装備するようになった。

その他、現在開発中のメガワット級戦術高出力レーザーシステムの搭載も計画されており、「パーンツィリ」システムと共同で飛来する敵ミサイルやUAVの撃墜に用いるとしている。

艦対空兵装としては、まずZF-7用の8連装VLSを4基搭載している。本艦ではほぼ全てのセルに短距離艦対空ミサイル型のKR-4を搭載する(場合によってはより射程の長い中距離型のSR-4を搭載する場合もある。)。KR-4はR-12中距離空対空ミサイルをベースとして開発されており、1セルに4基格納することが可能である。これらは赤外線誘導によって飛来した敵ミサイルを撃墜する。

さらに近接防空のために、「パーンツィリ」砲塔システムを搭載する。パーンツィリシステムは本来陸上の対空戦車向けの装備であったが、本艦ではCIWSの代わりに装備されている。陸上型ではLR-3短SAMの8連装発射機が設けられているのに対し、本級の搭載するパーンツィリでは21連装発射機へと改装されている。本級ではこのパーンツィリを4基搭載している。弾道修正弾による射撃で高い命中精度を誇る。

さらに魚雷に対する迎撃兵装として324mm魚雷発射管を備え、ここから迎撃用の魚雷を発射することが可能である。艦に接近する魚雷は最終突入段階でソナーをアクティブに切り替える。本級ではその瞬間を探知し、高速で小回りの利く魚雷によってこれらを迎撃する。

その他には、対レーダーミサイルを回避するためのデコイの放出装置や、接近する対艦ミサイルを狂わせるための妨害用アレイアンテナも装備している。後者は両舷に設けられており、コード化されたジャミングパルスを発することによって誘導装置に異常を生じさせ、対艦ミサイルを回避する。

2015年にウクライナ国民軍によってムィコラーイウ停泊中のアドミラル・ゴルシコフがチープキルを受けるという事件が発生した。幸いなことに損傷は軽微であり、すぐに戦列に復帰することができたものの、このことは大型艦がテロリストによって襲撃されて大きな損害を受ける可能性があることを示していた。これ以降、チープキル対策に、キャットウォークなどに23mm機関砲などを装備するようになった。

その他、現在開発中のメガワット級戦術高出力レーザーシステムの搭載も計画されており、「パーンツィリ」システムと共同で飛来する敵ミサイルやUAVの撃墜に用いるとしている。

主レーダーとして「DIRF-3 グラニート」フェーズドアレイレーダーを装備する。本レーダーは第二ソビエト連邦海軍の大型艦が標準装備しているレーダーで、SバンドとXバンドを組み合わせることで標準的な目標に対して700km、ステルス目標に対し200kmの探知距離を発揮する。1200目標を同時捕捉し72目標を同時追尾可能である。また、このレーダーは自己防御兵装の火器管制にも使用する。本レーダーに付随するシステム「ユピーツェルM」は、「ゲルメス」データリンクシステムに直結している。加えて、航空管制を行う「ダモイ」発着艦制御システム向けの「DPF-2 ガブロ」精測進入レーダーも装備している。DPF-2は低被探知性のレーダーで、加えて自動的に最も妨害を受けにくい周波数を選択可能であるため、敵の妨害下であったとしても任務を遂行可能である。さらに、航空管制用に「UVD-2 アプリット」航空管制レーダーを装備する。

航海用のシステムとしては、「PGR-4 ラムプロイト」航海/水上捜索用レーダーと、GLONASS衛星測位システムを組み合わせた「ギド」航海システムが用いられる。

艦橋において作戦レベルの指揮・統制中枢となるのが、任務部隊などの司令官の指揮所となる打撃群司令部指揮所で、ここでは艦隊の各艦と情報の共有や司令部・衛星・偵察網の情報を統合的に管理する「戦略指揮管制システム」として「カシオペヤ」統合戦術指揮・データリンクシステム、艦の管制を行う「セートス」統合戦術情報処理システムなどの運用を行う。これに対し、艦橋において戦術レベルの指揮・統制中枢となるのが、空母艦長の指揮所である空母戦闘指揮所である。ここでは、主に艦載機運用を指揮・統制する「グニェズド」航空機管制システム、艦載機などとデータリンクする「リアーナ」戦術データリンクシステムの運用を行う。

また、艦隊レベルのデータリンクシステムとして「ゲルメス」データリンクシステムおよび「ポセイドーン」データリンクシステムを備えている。「ゲルメス」データリンクシステムによって、AWACSなどが発見した敵目標の座標が共有され、艦隊防空を担当するほかの防空艦より対空射撃が行われ、効果的な制空を行うことが可能となる。また逆に、進出している先導艦のレーダーが敵機を捉えた場合に、戦闘機を派遣しその援護を行うことも可能となる。「ポセイドーン」データリンクシステムは対潜任務に使用される。本級に艦載されている哨戒機や哨戒ヘリが敵潜水艦を発見し、データリンクシステムを通じて本艦にその座標が送信された場合、「ポセイドーン」システムはこれを艦隊ネットワークに共有する。これにより、艦隊の死角を埋める哨戒が可能となる。

航海用のシステムとしては、「PGR-4 ラムプロイト」航海/水上捜索用レーダーと、GLONASS衛星測位システムを組み合わせた「ギド」航海システムが用いられる。

艦橋において作戦レベルの指揮・統制中枢となるのが、任務部隊などの司令官の指揮所となる打撃群司令部指揮所で、ここでは艦隊の各艦と情報の共有や司令部・衛星・偵察網の情報を統合的に管理する「戦略指揮管制システム」として「カシオペヤ」統合戦術指揮・データリンクシステム、艦の管制を行う「セートス」統合戦術情報処理システムなどの運用を行う。これに対し、艦橋において戦術レベルの指揮・統制中枢となるのが、空母艦長の指揮所である空母戦闘指揮所である。ここでは、主に艦載機運用を指揮・統制する「グニェズド」航空機管制システム、艦載機などとデータリンクする「リアーナ」戦術データリンクシステムの運用を行う。

また、艦隊レベルのデータリンクシステムとして「ゲルメス」データリンクシステムおよび「ポセイドーン」データリンクシステムを備えている。「ゲルメス」データリンクシステムによって、AWACSなどが発見した敵目標の座標が共有され、艦隊防空を担当するほかの防空艦より対空射撃が行われ、効果的な制空を行うことが可能となる。また逆に、進出している先導艦のレーダーが敵機を捉えた場合に、戦闘機を派遣しその援護を行うことも可能となる。「ポセイドーン」データリンクシステムは対潜任務に使用される。本級に艦載されている哨戒機や哨戒ヘリが敵潜水艦を発見し、データリンクシステムを通じて本艦にその座標が送信された場合、「ポセイドーン」システムはこれを艦隊ネットワークに共有する。これにより、艦隊の死角を埋める哨戒が可能となる。

2300.5型は2300.1型の運用経験をフィードバックして艦載機運用能力について大きく改良されている。最大の特徴は電磁カタパルトの装備とスキージャンプの廃止である。これにより第二ソビエト連邦海軍は初めて純粋CATOBAR方式の空母を運用することとなった。カタパルトとアレスティング・ギアの両方が電磁式とされており、カタパルトはエネルギー効率の上昇や、機体特性にあわせた加速度調整による機体への負荷の軽減が、アレスティング・ギアはより細かく機体の速度・重量や強度にあわせた制動が、それぞれ可能になっている。

2004年6月起工。2008年12月にセヴェルナヤで進水、2012年7月に就役した。北方艦隊で現在旗艦を務めている。

歴代艦長

戦歴

2012年12月のウクライナ統合の際に結成された反共・反ロテロ組織「ウクライナ国民軍」に対する掃討作戦に参加。2013年4月から7月にかけて、3か月間でのべ4500回出撃し、ミッションの94%を達成、その航空機運用能力の高さを知らしめた。

2015年1月、ムィコラーイウ停泊中に漁船に偽装したウクライナ国民軍のチープキル用舟艇の攻撃を受けたが、損害は軽微であり、4月には戦列に復帰した。2015年4月から10月にかけて、アドミラル・イサコフやアドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・イサコフ、アドミラル・カサトノフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

歴代艦長

| 初代 | ヴィクトロヴィチ・ベスパロフ | 2012年7月~2016年11月 |

| 2代目 | ムスティスラフ・ライコフ | 2016年11月~現在 |

2012年12月のウクライナ統合の際に結成された反共・反ロテロ組織「ウクライナ国民軍」に対する掃討作戦に参加。2013年4月から7月にかけて、3か月間でのべ4500回出撃し、ミッションの94%を達成、その航空機運用能力の高さを知らしめた。

2015年1月、ムィコラーイウ停泊中に漁船に偽装したウクライナ国民軍のチープキル用舟艇の攻撃を受けたが、損害は軽微であり、4月には戦列に復帰した。2015年4月から10月にかけて、アドミラル・イサコフやアドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・イサコフ、アドミラル・カサトノフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

2006年8月起工。2010年9月にセヴェルナヤで進水、2013年10月に就役した。北方艦隊所属。

歴代艦長

戦歴

2014年3月から11月にかけて、黒海でウクライナ国民軍への空爆作戦に従事した。6月からはアドミラル・カサトノフも戦列に加わった。8か月間でのべ11000回出撃し、ミッションの89%を達成した。

2015年4月から10月にかけて、アドミラル・ゴルシコフやアドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2017年6月から11月にかけて、新型無人艦上機のSu-40の搭載試験を行った。これらの試験の後、Su-40は正式に配備された。

2018年2月、Su-40無人攻撃機12機を受領した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・カサトノフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

歴代艦長

| 初代 | ヤロポロク・ブイストロフ | 2013年10月~現在 |

2014年3月から11月にかけて、黒海でウクライナ国民軍への空爆作戦に従事した。6月からはアドミラル・カサトノフも戦列に加わった。8か月間でのべ11000回出撃し、ミッションの89%を達成した。

2015年4月から10月にかけて、アドミラル・ゴルシコフやアドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2017年6月から11月にかけて、新型無人艦上機のSu-40の搭載試験を行った。これらの試験の後、Su-40は正式に配備された。

2018年2月、Su-40無人攻撃機12機を受領した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・カサトノフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

2008年4月起工。2011年5月にセヴェルナヤで進水、2014年6月に就役した。北方艦隊所属。

歴代艦長

戦歴

2014年6月から11月にかけて、黒海でウクライナ国民軍への空爆作戦に従事した。就役直後で、艦載機搭乗員の育成もままならない状態であったため、当初は低調だったが、5か月間で最終的にのべ4000回出撃し、ミッションの74%を達成した。特に11月には艦載機搭乗員の練度も向上しており、アドミラル・イサコフと変わらない働きぶりを見せた。

2015年4月から10月にかけて、アドミラル・ゴルシコフやアドミラル・イサコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2016年8月から2017年2月にかけて、アドミラル・クズネツォフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で7か月間に16500回出撃し、ミッションの89%を達成した。うち本艦は、7か月間に9800回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2017年5月から11月にかけて、アドミラル・クズネツォフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間に16000回出撃し、ミッションの92%を達成した。うち本艦は、6か月間に8600回出撃し、ミッションの97%を達成した。

2018年2月、アドミラル・イサコフと共に、Su-40無人攻撃機12機を受領した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・イサコフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

歴代艦長

| 初代 | イワン・ドローニン | 2014年6月~現在 |

2014年6月から11月にかけて、黒海でウクライナ国民軍への空爆作戦に従事した。就役直後で、艦載機搭乗員の育成もままならない状態であったため、当初は低調だったが、5か月間で最終的にのべ4000回出撃し、ミッションの74%を達成した。特に11月には艦載機搭乗員の練度も向上しており、アドミラル・イサコフと変わらない働きぶりを見せた。

2015年4月から10月にかけて、アドミラル・ゴルシコフやアドミラル・イサコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間にのべ25000回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2016年8月から2017年2月にかけて、アドミラル・クズネツォフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で7か月間に16500回出撃し、ミッションの89%を達成した。うち本艦は、7か月間に9800回出撃し、ミッションの95%を達成した。

2017年5月から11月にかけて、アドミラル・クズネツォフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間に16000回出撃し、ミッションの92%を達成した。うち本艦は、6か月間に8600回出撃し、ミッションの97%を達成した。

2018年2月、アドミラル・イサコフと共に、Su-40無人攻撃機12機を受領した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・イサコフ、アドミラル・クズネツォフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

2010年6月起工。2013年4月にセヴェルナヤで進水、2016年4月に就役した。北方艦隊所属。

歴代艦長

戦歴

2016年8月から2017年2月にかけて、アドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で7か月間に16500回出撃し、ミッションの89%を達成した。うち本艦は、7か月間に6700回出撃し、ミッションの80%を達成した。

2017年5月から11月にかけて、アドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間に16000回出撃し、ミッションの92%を達成した。うち本艦は、6か月間に7400回出撃し、ミッションの86%を達成した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・イサコフ、アドミラル・カサトノフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

2019年4月から2020年2月にかけて、マールシャル・トゥハチェフスキー、マールシャル・ジューコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で10か月間に39000回出撃し、ミッションの87%を達成した。うち本艦は、10か月間に14000回出撃し、ミッションの94%を達成した。

歴代艦長

| 初代 | アレクセイ・チャイコフスキー | 2016年4月~現在 |

2016年8月から2017年2月にかけて、アドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で7か月間に16500回出撃し、ミッションの89%を達成した。うち本艦は、7か月間に6700回出撃し、ミッションの80%を達成した。

2017年5月から11月にかけて、アドミラル・カサトノフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で6か月間に16000回出撃し、ミッションの92%を達成した。うち本艦は、6か月間に7400回出撃し、ミッションの86%を達成した。

2018年4月、第二ソビエト連邦建国以来最大規模となる「オケアン18」演習にアドミラル・ゴルシコフ、アドミラル・イサコフ、アドミラル・カサトノフの同型艦と共に参加し、仮想敵の空母打撃任務部隊に対するミサイル飽和攻撃演習に参加した。

2019年4月から2020年2月にかけて、マールシャル・トゥハチェフスキー、マールシャル・ジューコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で10か月間に39000回出撃し、ミッションの87%を達成した。うち本艦は、10か月間に14000回出撃し、ミッションの94%を達成した。

2012年1月起工。2015年11月にムィコラーイウで進水、2018年10月に就役した。北方艦隊所属。

歴代艦長

戦歴

2019年4月から2020年2月にかけて、アドミラル・クズネツォフ、マールシャル・ジューコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で10か月間に39000回出撃し、ミッションの87%を達成した。うち本艦は、10か月間に13000回出撃し、ミッションの84%を達成した。

歴代艦長

| 初代 | アダーモヴィチ・クラフツォフ | 2018年10月~現在 |

2019年4月から2020年2月にかけて、アドミラル・クズネツォフ、マールシャル・ジューコフと共にウクライナ国民軍に対する空爆作戦に従事し、艦隊全体で10か月間に39000回出撃し、ミッションの87%を達成した。うち本艦は、10か月間に13000回出撃し、ミッションの84%を達成した。

タグ

isimaru874

isimaru874 yamatokoku

yamatokoku

コメントをかく