ペルシア国 دولت علیّه ایران | |

(国旗) (国章) | |

| 国の標語 | 崇高なる国ペルシア |

| 国歌 | Salâm-e Shâh |

| |

| 公用語 | ペルシア語 アゼリー語(ガージャール語) |

| 首都 | テヘラン? |

| 政治体制 | 立憲君主制 |

| 皇帝 | モハンマド・ハサン・ミールザー2世 |

| 首相 | ミール・ザフラ・ムーサヴィー |

| 国土 | イラン、トルクメニスタン、ウズベキスタン |

| 人口 | 1億1300万人 |

| 宗教 | イスラム教シーア派 |

| 通貨 | リヤル |

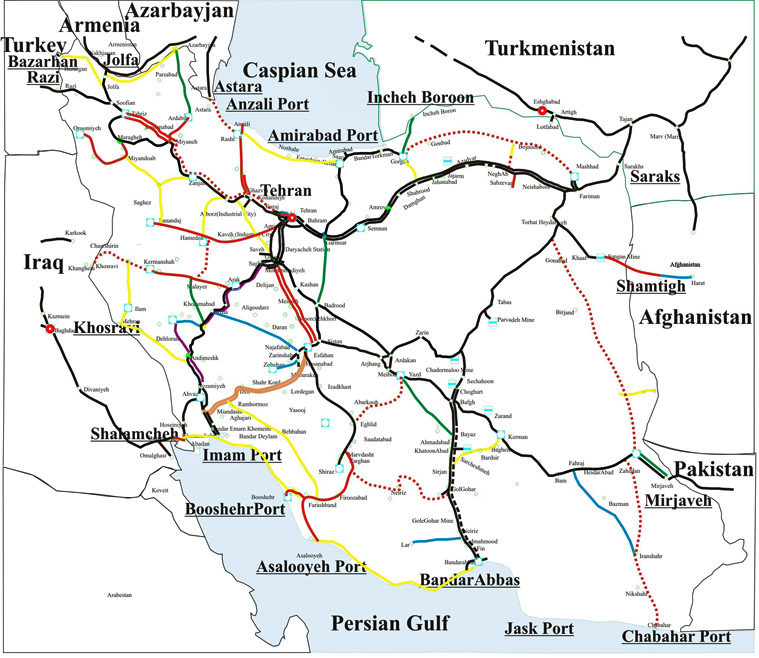

ペルシア国は、西アジアにある立憲君主制国家。ガージャール家が君主となっている。北西にアルメニアとアゼルバイジャン、北にカスピ海、北東にトルクメニスタン、東にアフガニスタンとパキスタン、南にペルシア湾とオマーン湾、西にトルコ、イラクと国境を接する。また、ペルシア湾を挟んでクウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦に面する。

ペルシア湾では、原油や天然ガスなどの資源が豊富で、資源大国にもなっている。

また、首都であるテヘラン?は中東随一の都市で、世界都市でもあり、テヘラン国際空港のハブ空港化を目指している。

ペルシア湾では、原油や天然ガスなどの資源が豊富で、資源大国にもなっている。

また、首都であるテヘラン?は中東随一の都市で、世界都市でもあり、テヘラン国際空港のハブ空港化を目指している。

ペルシア人自身は古くから国の名を「アーリア人の国」を意味する「イラン」と呼んできたが、西洋では古代よりファールス州の古名「パールス」にちなみ「ペルシア」として知られていた。ペルシア国政府は、イランとペルシアは代替可能な名称と定めた。

建国以前の歴史はペルシア国の歴史?を参照。

ガージャール部族連合はテュルク系の遊牧部族連合でサファヴィー朝ではキズィルバーシュの一翼をなし、サファヴィー朝期には今日のカラバフ地方、のち朝サファヴィー朝末期にはアスタラーバードを本拠としていた。ガージャール部族連合は、デヴェルーとコユンルーという二集団に分かれ、互いに勢力争いをしていた。コユンルーのムハンマド・ハサン・ハーンはサファヴィー朝末期以降の群雄割拠の時代にあってアフシャール朝のナーディル・シャーとの合従連衡において、頭角をあらわした。ナーディル・シャー没後、ムハンマド・ハサン・ハーンはギーラーン、マーザンダラーン、ゴルガーンのカスピ海沿岸部を押さえる一大勢力となり、イラン南東部を本拠とするザンド朝のカリーム・ハーンと争うようになった。

抗争のなかでムハンマド・ハサン・ハーンの息子、アーカー・ムハンマド・ハーンがザンド朝の手に落ちた。カリーム・ハーンはガージャール部族連合内の勢力争いから利を得るため、シーラーズに抑留して、彼と敵対するデヴェルーを支援した。1758年、父ムハンマド・ハサン・ハーンが没するとアーカー・ムハンマド・ハーンはガージャール部族連合の一方コユンルーの長となり、ザンド朝宮廷に席を占めた。

アーカー・ムハンマド・ハーンは1779年、カリーム・ハーンが没するとシーラーズを脱出し、1781年、ロシアを撃退してアスタラーバードでデヴェルーを抑えてガージャール部族連合内の権力を確立した。

以降ザンド朝と争いながら北部イランに勢力を広げていく。1785年までにカスピ海沿岸をほぼ押さえ、テヘランに本拠を移した。1794年にはルトフ・アリー・ハーンを捕らえてザンド朝を滅ぼした。

1783年にロシア帝国とカルトリ・カヘティ王国の間でギオルギエフスク条約が締結され、グルジアがロシアにたびたび保護を求めるグルジア問題が始まると、1795年グルジアへ遠征してイラン王朝伝統の宗主権を再確立し、ティフリスまで攻略した。

抗争のなかでムハンマド・ハサン・ハーンの息子、アーカー・ムハンマド・ハーンがザンド朝の手に落ちた。カリーム・ハーンはガージャール部族連合内の勢力争いから利を得るため、シーラーズに抑留して、彼と敵対するデヴェルーを支援した。1758年、父ムハンマド・ハサン・ハーンが没するとアーカー・ムハンマド・ハーンはガージャール部族連合の一方コユンルーの長となり、ザンド朝宮廷に席を占めた。

アーカー・ムハンマド・ハーンは1779年、カリーム・ハーンが没するとシーラーズを脱出し、1781年、ロシアを撃退してアスタラーバードでデヴェルーを抑えてガージャール部族連合内の権力を確立した。

以降ザンド朝と争いながら北部イランに勢力を広げていく。1785年までにカスピ海沿岸をほぼ押さえ、テヘランに本拠を移した。1794年にはルトフ・アリー・ハーンを捕らえてザンド朝を滅ぼした。

1783年にロシア帝国とカルトリ・カヘティ王国の間でギオルギエフスク条約が締結され、グルジアがロシアにたびたび保護を求めるグルジア問題が始まると、1795年グルジアへ遠征してイラン王朝伝統の宗主権を再確立し、ティフリスまで攻略した。

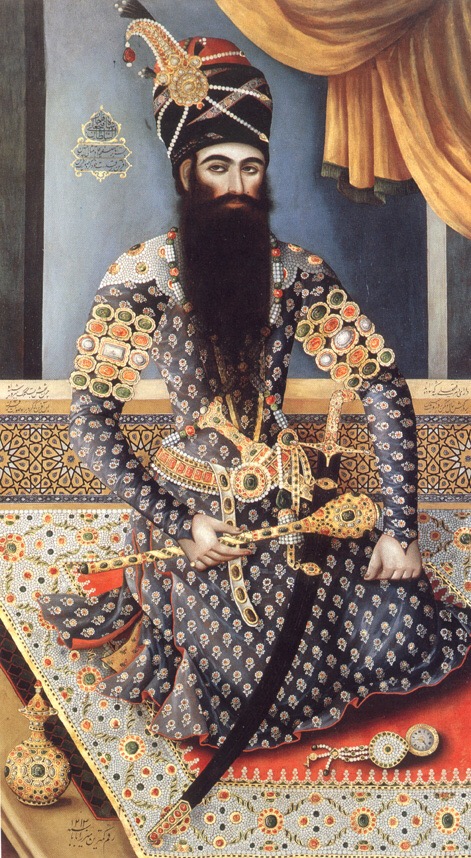

アーカー・ムハンマド・ハーンはテヘランに戻り、1796年、シャー・ハン・シャー(王の中の王)としてムガン平原で戴冠式を行ない、カージャール朝を創始した。アーガー・モハンマド・シャーを名乗った。続いて北東のホラーサーン方面に目を転じてマシュハドを確保、さらにアフシャール朝を完全に滅ぼし、ほぼサファヴィー朝の領域を確保するに至った。

1797年、アーガー・モハンマド・シャーはロシア帝国の南下を抑えるため、コーカサスに遠征した。このとき、アーガーは2人の召使が自分の居室で喧嘩をしているのを目撃する。アーガーは激怒して召使を処刑するように命じたが、部下の取り成しでその召使を許してしまい、さらにその召使にそのまま自分の身の回りの世話まで任せてしまった。だが、召使はアーガー・モハンマド・シャーの気が変わることを恐れた。そして、召使はアーガーが寝ていたところを刺殺した。

初代のアーガー・モハンマド・シャーには実子がいなかったため、甥のファトフ・アリー・シャーが二代シャーとして即位した。

この頃、ロシア帝国がグルジアへの南下を開始していた。グルジアは、もともと、ペルシアが自らの勢力圏として定めていた地域であった。1804年、ファトフ・アリーがグルジアへの進出を開始したことにより、ロシアとペルシアの間で戦争が勃発した(第一次ロシア・ペルシア戦争)。この開戦は、シーア派聖職者の反対を押し切って強行された。戦争の初期は、ペルシア軍が優勢に展開していたが、戦局は、武器や大砲といった面で近代的であったロシア軍優勢に変化していった。その後、ロシアは、ペルシアへ継続して戦争を展開し、ペルシアはイギリスと接近することによって、ロシアへの牽制を図った。しかし、イギリスはナポレオン戦争によって関心をフランスに向けていたことから、ペルシアの要請を拒否することとなった。その結果、ペルシアはフランスとの接近を図った。1807年、フィンケンシュタイン条約が締結されたが、フランスがロシアと平和を実現したことから、この協定は、履行されることはなかった。そのころ、スコットランド人ジョン・マルコムがペルシアに大使として赴任し、イギリスがペルシアを支援する約束を取り付けたが、その約束も反故にされ、逆に、ペルシャ軍のグルジアからの撤退を要請した。1813年には、ロシア軍がタブリーズに入城するにいたり、ゴレスターン条約がロシアとの間で締結された。現在のグルジアやアゼルバイジャンをロシアに割譲することとなり、黒海への入り口が絶たれた。

その結果、ペルシア国内では、知識人の不満が湧き上がった。また、政府は、収穫税を収穫の5%から10%に引き上げるなど、農民の間でも不満が噴出していった。このような国内情勢を利用したファトフ・アリー・シャーは、再び、ロシアとの戦争を始めた(第二次ロシア・ペルシア戦争)。しかし、ロシアとの戦力差は圧倒的に開いており、トルコマーンチャーイ条約を締結することによって、戦争は、ペルシアの敗戦で終結した。その結果、アルメニア、ナヒチェヴァンをロシアに割譲することとなった。また、カスピ海でのペルシア艦船の航行禁止、莫大な賠償金など、ペルシアの立場はどんどん不利になっていった。

◀ 二度の戦争で失った領土

◀ 二度の戦争で失った領土1833年、王子アッバース・ミールザーを失うと、ファトフ・アリー・シャーは、孫のモハンマドを王太子にすえた。翌年、ファトフ・アリー・シャーは、亡くなった。

ファトフ・アリーが病没するとファトフ・アリーの子であるアリー・ミールザーと王位争いを繰り広げたが、政治家で詩人でもあったファラハーニーの協力を得て、アリー・ミールザーを退け、モハンマド・シャーとして即位した。

モハンマド・シャーは、ルイ・フィリップが統治するフランスに使節を派遣した。その目的は、イギリスの勢力範囲になっていたアフガニスタン・ヘラートを攻略するためであった。当時、アフガニスタンは、ドゥッラーニー朝からバーラクザイ朝への王朝交代を経て、ヘラートの奪取を目指してアフガニスタンへと侵攻した。

モハンマドは、ロシアの影響を受け、イランを近代化し、西洋化を進めようと試みていたが、痛風が原因で、40歳で亡くなった。

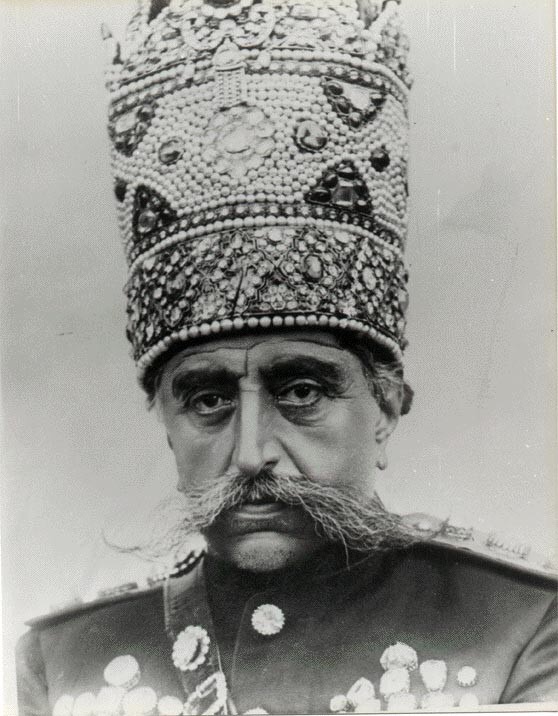

1848年に父モハンマド・シャーの訃報が伝えられたとき、ナーセロッディーンはタブリーズにいたが、アミール・キャビールの力を借りて、ペルシアの王座である孔雀の玉座にのぼり、即位する。

ペルシアでは、バーブ教徒による反乱が起こっていたが、1850年にバーブ教の開祖セイイェド・アリー・モハンマド(バーブ)を銃殺し、バーブの弟子であったミールザー・ホセイン・アリー(バハーウッラー)をイラクに追放した。バハーウッラーはのちに、バハーイー教を興すこととなった。

ナーセロッディーン・シャー改革的傾向を持ち、大宰相アミール・キャビールは次々とペルシアの近代化改革を進めた。

第一に、オスマン帝国に滞在していた経験から、それまで部族に頼っていた軍事の近代化・西欧化をはかった軍制改革である。技術の移入が不可欠であったため、ダーロル・フォヌーンと呼ばれる教育機関を1851年に創設した。この教育機関ではペルシアでは初めてのヨーロッパ型高等教育が施された。

第二に、官制改革である。政庁を組織化して設置し官僚制を整備、分権的な地方政府に対する統御、宮廷や王室勢力の政治介入の抑制に努め、中央集権を進めた。ペルシア全土に駅逓を設置して、地方と中央政府のあいだに定期的な通信を保ち、各種行政執行に中央政府が関与する形態へと改めた。加えて『ルーズナーメイェ・ヴァガーイェエ・エッテファーギーイェ』と呼ばれるペルシアで最初の官報的な日刊紙を刊行するなど、ペルシアの近代化に貢献した

対外的には当時イギリスの支配下に置かれていた東部ペルシア(ヘラート)の奪還を目標としており、イギリスと戦争(アングロ・ペルシア戦争)に至ったが、イギリスの優勢により、ヘラートを含む東部ペルシアから退却せざるを得なくなった。そして、東部ペルシアの一部であったアフガニスタンをイギリスの勢力下におくことを認めるパリ条約への署名を余儀なくされ、ペルシアの影響力が縮まった。

ガージャール朝は、数度の戦争の敗北、経済の不振によって急速に弱体化しつつあった。この中で欧州近代思想の自由主義や民族主義にふれた改革派と、専制的態度を強化するガージャール朝政権に対して異議を唱える十二イマーム派シーア派の知識人、外国勢力の経済的支配の強まりに反感をいだく商人らが団結し、1891年にタバコ・ボイコット運動を起こした。王族の中からもナーセロッディーン・シャーの経済運営に対し反対の運動が出始めるようになり、最終的には、専売公社にイラン政府が50万ポンドを支払い、イランにおけるタバコの専売特権は廃棄された。さらに1896年には、ナーセロッディーン・シャーが暗殺され、ガージャール朝の弱体化はさらに進んだ。

テヘランでの物価騰貴を背景として、1905年に開始された運動は粘り強く繰り広げられ1906年8月には立憲勅書を獲得し、同10月には第一議会が招集され、憲法制定の作業に入り、12月にペルシア国憲法(第一次)が発布された。

ガージャール朝反立憲派により、専制廃止に反対する運動があった。これに対し立憲派は北部を中心とするイラン各地で抵抗を続け、やがて運動は全国に広がり、第二議会の招集を経て、1910年にペルシア国憲法(第二次)が再度発布された。

ロシア「、イギリスによる憲法制定を阻害する介入があったものの、立憲派の粘り強い運動により退けた。

1914年の第一次世界大戦勃発を迎えると、既にイギリス軍とロシア軍の勢力範囲に分割占領されていたペルシアに対し、大戦中には更にオスマン帝国が侵攻してタブリーズを攻略された。国内では、戦乱に続き、疫病の大流行、凶作による飢餓も続いた。

1917年10月にロシアの十月革命によってレーニン率いるロシア社会民主労働党ボルシェヴィキが権力を握ると、新たに成立した政権は、それまでロシア帝国がペルシア国内に保持していた権益の放棄、駐ペルシアロシア軍の撤退、不平等条約の破棄と画期的な反植民地主義政策を打ち出した。これに危機感を抱いたイギリスは単独でのイラン支配を目指して協定を結び、イランの保護国化を図ったが、イギリスによるペルシアの半植民地に対し、1920年にミールザー・クーチェク・ハーン・ジャンギャリーによってギーラーン共和国が、北部のタブリーズでアーザディスターン独立共和国の樹立が反英、革命の立場から宣言されたが、不安定な両革命政権は長続きせず、すぐに崩壊した。

その後も国内の混乱は収まらず、1921年には、ペルシア・クーデターが起こるも失敗、英ソによる半植民地化はさらに進んだ。

1917年10月にロシアの十月革命によってレーニン率いるロシア社会民主労働党ボルシェヴィキが権力を握ると、新たに成立した政権は、それまでロシア帝国がペルシア国内に保持していた権益の放棄、駐ペルシアロシア軍の撤退、不平等条約の破棄と画期的な反植民地主義政策を打ち出した。これに危機感を抱いたイギリスは単独でのイラン支配を目指して協定を結び、イランの保護国化を図ったが、イギリスによるペルシアの半植民地に対し、1920年にミールザー・クーチェク・ハーン・ジャンギャリーによってギーラーン共和国が、北部のタブリーズでアーザディスターン独立共和国の樹立が反英、革命の立場から宣言されたが、不安定な両革命政権は長続きせず、すぐに崩壊した。

その後も国内の混乱は収まらず、1921年には、ペルシア・クーデターが起こるも失敗、英ソによる半植民地化はさらに進んだ。

| シャーハン・シャー | 在位期間 |

|---|---|

| アーガー・モハンマド・シャー | 1796年 - 1797年 |

| ファトフ・アリー・シャー | 1797年 - 1834年 |

| モハンマド・シャー | 1834年 - 1848年 |

| ナーセロッディーン・シャー | 1848年 - 1896年 |

| モザッファロッディーン・シャー | 1896年 - 1907年 |

| モハンマド・アリー・シャー | 1907年 - 1909年 |

| アフマド・シャー | 1909年 - 1930年 |

| モハマッド・ハッサン・ミルザ1世 | 1930年 - 1943年 |

| フェレイドゥン・ミルザ | 1943年 - 1975年 |

| スルタン・ハミド・ミルザ | 1975年 - 1988年 |

| モハンマド・ハッサン・ミルザ2世 | 1988年 - |

ペルシアの裁判所は、一般裁判所と特別裁判所に大別される。一般裁判所は、三審制をとっているが、第一審裁判所は、民事事件を扱う裁判所と刑事事件を扱う裁判所に分かれ、さらに民事事件を担当する裁判所には、離婚や子の養育等を扱う家事事件の専門部が置かれている。特別裁判所としては、行政裁判所及び軍事裁判所が設けられているほか、国家安全保障に関わる犯罪を管轄する国家裁判所、宗教関係者の犯罪等を管轄する宗教者裁判所が存在する。

- ペルシア国の貿易?を参照。

イランの行政区画は、オスターン(استان)、シャフレスターン(شهرستان)、バフシュ(بخش)、シャフル(شهر)、デヘスターン(دهستان)、デフ(ده)から構成される。

ペルシア国の行政区画?

ペルシア国の行政区画?

| 州名 | 州都 |

|---|---|

| テヘラン州? | テヘラン? |

| ゴム州? | ゴム |

| マルキャズィー州? | アラーク |

| ガズヴィーン州? | ガズヴィーン |

| ギーラーン州? | ラシュト |

| アルダビール州? | アルダビール |

| ザンジャーン州? | ザンジャーン |

| 東アーザルバーイジャーン州? | タブリーズ? |

| 西アーザルバーイジャーン州? | オルーミーイェ |

| コルデスターン州? | サナンダジュ |

| ハマダーン州? | ハマダーン% |

| ケルマーンシャー州? | ケルマーンシャー |

| イーラーム州? | イーラーム |

| ロレスターン州? | ホッラマーバード |

| フーゼスターン州? | アフヴァーズ |

| チャハール=マハール・バフティヤーリー州? | シャフレ・コルド |

| コフギールーイェ・ブーイェル=アフマド州? | ヤースージュ |

| ブーシェフル州? | ブーシェフル |

| ファールス州? | シーラーズ? |

| ホルモズガーン州? | バンダレ・アッバース |

| スィースターン・バルーチェスターン州? | ザーヘダーン |

| ケルマーン州? | ケルマーン |

| ヤズド州? | ヤズド |

| エスファハーン州? | エスファハーン? |

| セムナーン州? | セムナーン |

| マーザンダラーン州? | サリー |

| ゴレスターン州? | ゴルガーン |

| 中央ホラーサーン州? | ボジュヌールド |

| ラザヴィー・ホラーサーン州? | マシュハド? |

| 南ホラーサーン州? | ビールジャンド |

ペルシアの農業

主な生産地はカスピ海沿岸の豊かな土地であり、他にもザグロス山脈やアルボルズ山脈周辺での灌漑農業が行われている。また、南部のシャットゥルアラブ川や南東の砂漠地帯のオアシス農業も盛んである。北東部のテュルキスタン地方、ホラーサーン地方、ホラズム地方では巨大な河川を利用した灌漑農業が盛んであり、食料作物のみならず綿花などの換金作物の栽培も大規模である。

主な生産地はカスピ海沿岸の豊かな土地であり、他にもザグロス山脈やアルボルズ山脈周辺での灌漑農業が行われている。また、南部のシャットゥルアラブ川や南東の砂漠地帯のオアシス農業も盛んである。北東部のテュルキスタン地方、ホラーサーン地方、ホラズム地方では巨大な河川を利用した灌漑農業が盛んであり、食料作物のみならず綿花などの換金作物の栽培も大規模である。

ペルシアは鉱業大国であり、非常に多くの鉱物が産出する。石油や天然ガス以外にも、石炭や鉄鉱石、銅、鉛、亜鉛、クロム、 重晶石、塩、石膏、モリブデン、ストロンチウム、シリカ、ウラン、金といった鉱物を鉱山で見つけることができる。重晶石は世界的にも上位の生産国であり、銅も世界全体の5%を占めるサルチェシュメ鉱山を保有するなど、主要な生産国である。

ペルシャ湾岸は石油産業の中心である。テュルキスタン地域は世界に誇る天然ガス産業の中心である。

イランは雄黄、鶏冠石などの砒素濃縮物、銀、アスベスト、ホウ砂、水硬セメント、粘土(ベントナイト、カオリナイト等)、珪藻土、長石、蛍石、ターコイズ、ガラス砂(珪岩、シリカ等)、石灰、マグネサイト、窒素生成物(アンモニアや尿素等)、パーライト、酸化鉄鉱物顔料、軽石といった火山性材料、苛性ソーダ、多くの装飾石(花崗岩、大理石、トラバーチン、ドロマイト、石灰岩等)、セレスタイト、天然硫酸塩(硫酸アルミニウム、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム等)、琥珀、タングステン、瑪瑙、ラピスラズリ、タルク、フェロマンガン、フェロモリブデン、霞石閃長岩、デマントイド、リン岩、セレン、アンダルサイト、ロックウール、ガーネット、斑れい岩、閃緑岩、バーミキュライト、アタパルジャイト、カルシウム、バリウム、希土類元素(スカンジウム、イットリウム等)ゼオライト、オニキスといった鉱物も産出する。また、アナラカイトの埋蔵も確認されている。

ペルシャ湾岸は石油産業の中心である。テュルキスタン地域は世界に誇る天然ガス産業の中心である。

イランは雄黄、鶏冠石などの砒素濃縮物、銀、アスベスト、ホウ砂、水硬セメント、粘土(ベントナイト、カオリナイト等)、珪藻土、長石、蛍石、ターコイズ、ガラス砂(珪岩、シリカ等)、石灰、マグネサイト、窒素生成物(アンモニアや尿素等)、パーライト、酸化鉄鉱物顔料、軽石といった火山性材料、苛性ソーダ、多くの装飾石(花崗岩、大理石、トラバーチン、ドロマイト、石灰岩等)、セレスタイト、天然硫酸塩(硫酸アルミニウム、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム等)、琥珀、タングステン、瑪瑙、ラピスラズリ、タルク、フェロマンガン、フェロモリブデン、霞石閃長岩、デマントイド、リン岩、セレン、アンダルサイト、ロックウール、ガーネット、斑れい岩、閃緑岩、バーミキュライト、アタパルジャイト、カルシウム、バリウム、希土類元素(スカンジウム、イットリウム等)ゼオライト、オニキスといった鉱物も産出する。また、アナラカイトの埋蔵も確認されている。

ペルシアは世界の石油・ガス埋蔵量のうち大きな割合を占める国家である。石油・ガス産業はペルシア経済の中核である。

ペルシアは国内の石油・ガス関連産業で使用されるタービン、ポンプ、触媒、精製所、石油タンカー、掘削リグ、オフショアプラットフォーム、探査機器など、産業用機器の60〜70%を国産化している。

ペルシアは国内の石油・ガス関連産業で使用されるタービン、ポンプ、触媒、精製所、石油タンカー、掘削リグ、オフショアプラットフォーム、探査機器など、産業用機器の60〜70%を国産化している。

ペルシアは高い医療技術を持つ国である。パストゥール研究所の設立から始まるペルシア製薬業界は癌、糖尿病、感染症、うつ病の治療のための幅広い医薬品を発明してきた。原材料となるさまざまなサイズのマイクロプレート、オメプラゾール、塩酸タムスロシン、ナルトレキソン塩基、リン酸シタグリプチン、ピオグリタゾンなどは国内で賄われている。イランではジェネリック医薬品の生産が推進されている。

ペルシアはワクチンを世界のさまざまな国に輸出する技術的および科学的能力を持っている。医療機器の製造能力も高く、自国で全てを賄うことができ、他国に輸出もする予定である。

ペルシアはワクチンを世界のさまざまな国に輸出する技術的および科学的能力を持っている。医療機器の製造能力も高く、自国で全てを賄うことができ、他国に輸出もする予定である。

ペルシア国は多民族国家で、多種多様な民族が居住する。

ガージャール人(テュルク系民族)が北東部を中心に多く居住している。

居住地域によって、アゼルバイジャン人、カシュガイ人、アフシャール人、ホラーサーン・トルコ人と名称が変わるが、ペルシア国内では、民族概念としてガージャール人と纏められている。なお、同じオグズ系のトルクメン人は独立した扱いとなっている。

また、イラン系民族として、ペルシア人、ロル人が多数居住している。

さらに、少数民族としてアラブ人や、カフカース系諸民族も居住する。

テュルク系民族

ガージャール人(テュルク系民族)が北東部を中心に多く居住している。

居住地域によって、アゼルバイジャン人、カシュガイ人、アフシャール人、ホラーサーン・トルコ人と名称が変わるが、ペルシア国内では、民族概念としてガージャール人と纏められている。なお、同じオグズ系のトルクメン人は独立した扱いとなっている。

また、イラン系民族として、ペルシア人、ロル人が多数居住している。

さらに、少数民族としてアラブ人や、カフカース系諸民族も居住する。

テュルク系民族

アゼルバイジャン人は、北西部のアーザルバイジャーン地方を中心に居住するテュルク系民族。オグズ語群のアゼルバイジャン語(アゼリー語)を話す。隣国のアゼルバイジャンにも同民族が存在する。ペルシア国を構成する主要民族で、現在のペルシア皇室は、アゼルバイジャン人王朝である。

北東部のホラーサーン地方北部に居住するテュルク系民族。テケ(テッケ)、エルサル(エルサリ、アルサリ)、ヨムート(ヨムト、ヨムド)、サリク(サルク) 、サリル(サラル、サルル)、ギョクレン、チャウドゥル(チョヴドゥル、チョウドル)の部族集団に分かれており、互いに争っていたが、外敵が現れたときには団結して抵抗した。オグズ語群に含まれるトルクメン語を話し、部族ごとによって方言の差異がある。

ガシュガーイー人は、テュルク系民族で、アゼルバイジャン語と近いガシュガーイー語を話す。6つの部族から構成されており、部族全体の統率者はイルハンと呼ばれている。各部族の管理は、キャラーンタルが負い、部族の中から選ばれる。部族は、親族関係に基づいたグループで構成される。ファールス州を中心にペルシア南部に居住する。

アフシャール人は、テュルク系民族で、アゼルバイジャン人と近縁である。アフシャール朝君主のネーダーシャーは、アフシャールのケレクル部族出身であった。アゼルバイジャン語の方言でいるアフシャール語を話す。

アフシャール人はアクサンガルの統治下でモスルのアタバカンを形成し、アナトリアの征服に重要な役割を果たした。

エマドアルディンザンギは、モスル市とその周辺地域にモスルのアタバカン政府を形成し、これらの場所の統治者となり、1128年から1146年までのの18年間統治した。アミールエマドアルディンザンギは、カリフから「征服者」の称号を受け取り、ヨーロッパの十字軍と戦った。

その後、13世紀にはモンゴル人によって征服された。アフシャール人はアナトリア南部に移住し、トルクメン人の助けを借りて、カラ人王朝を成立させた。

アフシャール人はアクサンガルの統治下でモスルのアタバカンを形成し、アナトリアの征服に重要な役割を果たした。

エマドアルディンザンギは、モスル市とその周辺地域にモスルのアタバカン政府を形成し、これらの場所の統治者となり、1128年から1146年までのの18年間統治した。アミールエマドアルディンザンギは、カリフから「征服者」の称号を受け取り、ヨーロッパの十字軍と戦った。

その後、13世紀にはモンゴル人によって征服された。アフシャール人はアナトリア南部に移住し、トルクメン人の助けを借りて、カラ人王朝を成立させた。

カラカルパク人は、ペルシア北部のカラカルパクスターン州を中心に居住するテュルク系民族。民族名称の「カラカルパク」は、カラカルパク語で「黒い帽子」を意味する。

コングラトやタブチャク、クタイ、マングトー、ケネゲスなどのアルス(部族集団)からなっている。

イラン系民族

コングラトやタブチャク、クタイ、マングトー、ケネゲスなどのアルス(部族集団)からなっている。

イラン系民族

ペルシア人は、中央部を中心に広範囲に居住するイラン系民族。ペルシア語を話す。ペルシア語を話す民族は、隣国のアフガニスタン、パキスタンにも存在するが、ペルシア人とは呼ばれないことが多い。大多数が大多数がシーア派の十二イマーム派を信仰している。

アラブ人は、ペルシア南西部のフーゼスターン州や、南東部のホルムズ地方を中心に居住している。比較的、スンニ派を信仰している割合が多い民族である。アラビア語を話す。また、ホラーサーン地方にも少数のアラブ人集団が存在し、独自のコミュニティを形成している。

アルメニア人は、コーカサス系の民族で、アルメニア地方に近いペルシア北西部のアルメニア国境付近や首都テヘランに居住し、キリスト教アルメニア教会を信仰している。アルメニア人は、ペルシア国内で最大のキリスト教徒集団である。

グルジア人は、コーカサスのグルジアに居住する民族と同一民族系統で、エスファハーン州西部にその多くが集中する。ほとんどはグルジア語は話さないが、グルジア文化とグルジア人の民族意識を保持し続けている。

サファヴィー朝や現王朝期にハレムが形成され、北コーカサスから多くのチェルケス人が連れてこられた。混血も進み、今ではチェルケス語を失っているが、チェルケス人の文化やアイデンティティを保持している。

進路指導期間である。11歳よりの3年間である。この3年間の学習の結果に基づき、次への進学段階で、理論教育と工学・技術・職業のどちらかのコースに分けられる。

4年間。1992年より新制度が導入された。理論教育課程では、第一年度は人文科学科と実験・数学科とに分かれ、第二年次以降は前者はさらに文化・文学専攻と社会・経済専攻に、また、後者は数学・物理専攻と実験科学専攻に分かれる。この3年を修了した後に、4年目は大学進学準備過程に在籍する。一方、大学に進学しない技術・職業家庭では、工学、技術、農業の三専攻に分かれる。

タグ

isimaru874

isimaru874 yamatokoku

yamatokoku

コメントをかく