ドイツ軍の後方

このページでは地名のアルファベット表記は原則としてドイツ風の表記法による。例えばRossoschはドイツ語圏以外ではRossoshと綴られる。キリル文字が読めないとかドイツ語が読めないとか文句を言う敗北主義者はNKVDかFeldjägerに引き渡される。ここは東部戦線である!

このページでは地名のアルファベット表記は原則としてドイツ風の表記法による。例えばRossoschはドイツ語圏以外ではRossoshと綴られる。キリル文字が読めないとかドイツ語が読めないとか文句を言う敗北主義者はNKVDかFeldjägerに引き渡される。ここは東部戦線である!

- 7月9日 Rossosch(Россошь)-Olchowatka(Ольховатка、Rossoschの20km西)位置に物資集積所新設。当該地域での食料調達はまだ不可能のため、煙草、塩、携帯口糧のみ補給可能。弾薬僅少。燃料不足のため、軍集積所から各師団までの補給に3〜4日を要する。Ostrogoshsk(Острогожск)位置の物資集積所を併用。

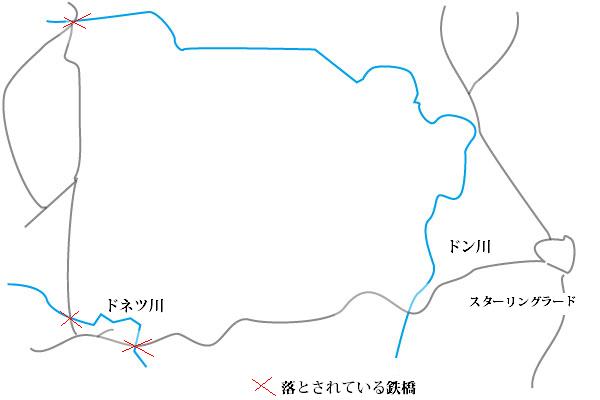

- 7月11〜16日 Liski(Svoboda)からRossoschまでの鉄道工兵による検査が行われる。Liski-ロストフ間の線路は、ドネツ川とドン川の2ヶ所で鉄橋が落とされていたため全線開通には時間がかかる見込みだった。

- 7月12〜13日 Millerowo(Миллерово、Rossoschの150km南位置で、鉄道の結節点)に対してドイツ空軍が物資空輸。

- 深刻な物資不足に際し、トラックがかき集められ(輸送能力900t相当)物資輸送に振り向けられる。

- クルスクから北東へヴォロネジに向かう鉄道は、南のロストフから北上してくる路線とLiski(1943年までSvoboda)で交わる。Freeseは明記していないが、クルスク-ヴォロネジ線は比較的復旧が進んでいたものと思われる。上に出てきたOstrogoshskはクルスク-ヴォロネジ間の鉄道路線に乗った位置にある。

- Liski(1943年までSvoboda)南方のPuchowoから、Rossoschを通ってMitrofanowka位置までが7月16日までに復旧。さらに南方のKantemirowka位置までの単線開通は16日以降に。このため、Kantemirowka-Rossosch間の道路輸送遅延は24ないし72時間。渋滞と悪路のどちらが問題だったのかFreeseは明記していない。

- 7月17日 Rossoschから約100km南東のMeschkoff(Мешковская、Meshkovskaya)位置に新たな物資集積所を設置。数日降り続いた雨で道路は寸断、通信障害がこれに重なる。

- 7月19日 Puchowo-Tschertkowo間の列車が毎日運行可能に。Tschertkowo(Tsertkovo、Чертково)位置からMeschkoffまでは自動車輸送(60〜70km)による。つまりドイツ鉄道工兵は北から順々に、200km足らずを10日かからずに整備して見せたことになる。

- このころまでに家畜、ソバ、ヒエ、その他パンに混ぜられる穀物を現地調達することに成功し、食糧事情は好転。

- 7月21日ごろ、Meschkoffから東南東50kmほどのBokowskaja(Bokovskaya、Боковская)位置に物資集積所を新設。修理する鉄道すらないので2本の道路に補給を頼る。

- 7月23日〜24日 第24装甲師団はBokowskajaから100km以上南のMorosowskaja位置で空輸を受ける。丸っきり物資集積所の前進間に合わず。

- 7月25日以降、道路輸送によって(明記されていないが多分Rossoschから)物資をMillerowo(Millerovo、Миллерово)位置に運び、第6軍補給指揮官(軍司令部の補給主任参謀が持つ別称)が現地オフィスを構える。Millerowoはロストフ-Liski線と西のドニエプロペトロフスクから延びてくる線の交点で、Bokowskajaに延びる道路の1本もここを通る。あとで見るようにロストフ-Liski線はこの時点で完全復旧していたが、全てを鉄道で運ぶ列車か石炭の都合がつかなかったと思われる。

- 7月25日以降、今度はMorosowskajaから北に250キロほどのKalatsch(Kalach、Калач)位置方面でソビエト軍が抵抗を強め、第16装甲師団や第60自動車化師団の物資消耗が激しくなる。第6軍はLiskiから20km南のJewdakowoまでMillerowoから1日1本の列車を走らせるよう手配し、ハリコフから前述のOstrogoshskまで鉄道で運ばれた物資をJewdakowoまでトラックで運び、そこで鉄道に積み替えてMillerowoまで運ぶようにさせた。

- 7月28日以降、はるか西のスタリノ(現Donetsk、Донецк)からObliwskaya(Oblivskaya)位置に物資空輸を行った。これは急進撃の後方を保持しきれず、補給路が確保できなかったためのようである。

- このころ南方軍集団が当てにできる複線鉄道は、1942年11月1日現在の地図(Kreidler[2001;karte 11])によると、ドニエプロペトロフスク経由でロストフに至るものと、ハリコフに至るものの2本があるが、当時Millerowoはどちらとも鉄道でつながっておらず、どこかで全量が自動車輸送になった。8月1日の雨でOstrogoshsk-Jewdakowoのトラック輸送と積み替えが停滞し、前線に近いPerelasovskij(Perelazovskiy、Перелазовский)位置とすでに登場したObliwskayaへの弾薬空輸が行われた。しかしそれでも足らず、8月2日には3個軍団が進撃停止に追い込まれた。

- イタリア第8軍がこの地に到着し、Millerowoに第8軍司令部が置かれてさらに補給が逼迫した。かろうじてイタリア第8軍に他の駅を割り当てることで駅の負担は回避されたが、ただでさえ足りない物資の割愛を余儀なくされるケースもあった。

- Ostrogoshsk-Jewdakowoが開通し、1日3本の列車が到着するようになって事情は好転した。積み替え用の貨物は、Millerowoではなく少し南のGlubokaja(Gluboky、Глубокий)位置で下ろされ、道路をさらに少し南下して、スターリングラードまで続く鉄道に乗せられた。この道路輸送は毎日列車3〜4編成分を運ぶ大動脈となっていった。ただしドン川の支流Tschir川の鉄橋が落とされているので、せっかくの複線区間だったが使えるのは150kmほどだった。

- 8月8日には、Millerowoに弾薬貨車16両、食料貨車12両、その他の補給物資58両が到着した。列車は1日3本だったとすると、これはGlubokajaに到着した分を含むと考えるべきだろう。

- 8月11日以降、機関車不足と周辺の不作(当然戦争被害もあろう)により供給が停滞。

- Millerowoから第6軍への補給物資はこれ以降10月中旬まで日量1500〜2000トン。

- 進撃により物資集積所と部隊の距離が開いたので、8月12日にManolin(Манойлин)位置に物資集積所を新設してMischkoffを廃止。ふたつの物資集積所には300kmの距離があり、トラックが物資集積所移設につぎ込まれたため通常の補給は8月14日まで従来の70%にまで落ち込む。トラック修理作業が麻痺。ステップ地帯の草では飼料をまかなえず後方から補給する必要あり。

- 8月19日、Manolinからさらに東30kmほどのKissljakow(Kislyakov、おそらくКисляков)位置に物資集積所を新設、Bokowskajaを廃止。

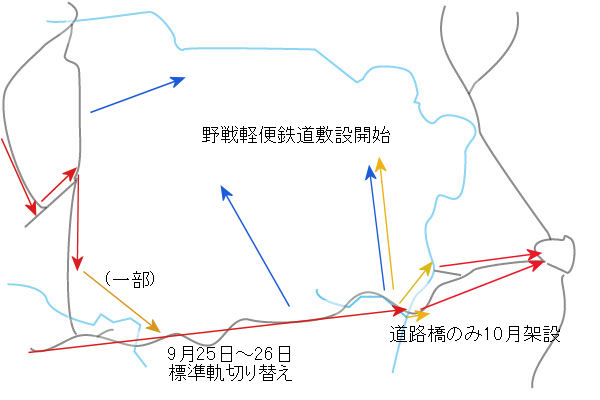

- ロストク-Liski線の中間から分岐する鉄道のうちドネツ川の鉄橋が8月25日に仮復旧(おそらく単線)。Tschil川の鉄橋を復旧するための器材、さらに野戦軽便鉄道敷設のための器材も運び込まれる。

- Tschil川の鉄橋手前にあるTschemyschkowを自動車との積み替え駅として整備すべく、後方の兵舎を移築して駅舎が急造され、道路整備が進められる。8月31日にはTschemyschkowに広軌の(まだBelega Kalitwa-Puchenは標準軌ではなかった)列車が到着。

- 9月2日 Schelistowikaを基点とする野戦軽便鉄道Feldbahn Iの建設始まる。北方の側面への補給と、Meschkoffへの自動車輸送を鉄道で置き換えることを目指した。11月6日に部分開通、12月9日完成。ドイツ軍のほかイタリア第8軍の補給に使われた。

- 9月3日Kalatsch-Stalingrad間の路線を確保。おそらくTschemyschkowからKalatschをトラック輸送によりつなぐことで、スターリングラードへの補給路がつながる。9月4日にはTschemyschkowに弾薬3000トン、食糧1000トンが集積される。

- 9月4日 ハリコフ・クピャンスク方面から南回りで(Ostrogoshskを通らず)Millerowoに至る路線の標準軌切り替え工事終了。

- 9月7日 Tschir川の鉄橋復旧。折り返しのための仮駅が設置されるが荷役と宿泊はまだできず。第6軍補給指揮官部隊(Quartiermeister Abteilung der 6. Armee)はKalatschの近くに移動。

- 9月8日Tschir川を渡って広軌鉄道の一番列車が到着。当初は鉄道工兵器材が運び込まれ、一般補給物資は11日夜から到着し始める。

- 9月9日からTschir川の東側、Obliwskaja駅を基点として北に伸びる野戦軽便鉄道Feldbahn IIの工事が始まる。計画は8月中に完成していた。主にルーマニア第3軍の補給路だった。11月25日完成。

- 同日、Tschirから北方に伸びるFeldbahn IIIの工事開始。11月20日、工事未完のまま中止。

- Kalatschの30km南でドン川を渡る鉄橋の復旧が次の焦点となったが、これが実現したのは12月1日のことだった。Kalatschを通る2車線の道路橋は9月9日に完成し、当面はここでドン川を物資が渡った。ドン川手前のTschir駅(この町を通る川の名前でもあるのでややこしい。Google Mapsに該当する駅がないが、現在のNovomaximovsky駅か)で下ろされた物資は自動車などでKalatschに運ばれた。

- 9月9日 ドン川東側のNishne Alexejewskij(小村なのか地図が見つからない。)に新しい物資集積所を設置。イタリア軍によってMillerowoから1000tの物資が運び込まれる。

- 9月12日 Tschemyschkowの物資集積所、Tschirに部分移転。

- この時期になってもMillerowoから広軌鉄道までは陸路で運ぶ必要があり、80km南のKoksowajaが新たに荷役駅として整備された。ここから東のMolosowskajaまで広軌列車が折り返し運転をした。

- 8月25日に仮復旧したドネツ川の鉄道橋は9月18日に本復旧し、標準軌の鉄路が一気にTschirまで伸ばせるようになった。切り替え工事のあいだ補給が止まるため、パウルス司令官は直ちに切り替えを行う考えであったが、補給指揮官やOKH輸送総監は準備期間を置くことを主張し、結局9月25日に切り替えが始まり、翌日のうちに総延長225kmの切り替え工事が終了した。この間、緊急弾薬空輸が必要になった。

- この動きは無線傍受などによってソビエトの知るところとなり、Tschir駅などの積み替え駅が断続的な爆撃を受け、弾薬列車の爆発などで大きな被害が出た。ドイツ戦闘機隊は少数で、空軍の高射砲は飛行場防衛で手一杯だった。

- 修理中の鉄道橋に並行する道路橋は10月に完成する予定で、そうなればKalatschまで30kmの道路輸送をしなくても、対岸のLoshki(логовский)駅から広軌鉄道でスターリングラード方面に物資を送ることができるはずだった。このころにはスターリングラード手前のKarpowskaja(Karpovka、Карповка)に物資集積所ができていた。

- 貨車にバラ積みされた穀物を下ろして袋詰めするのは時間と人手を必要とする作業で、最前線の荷受駅でやっていては間に合わないので、いったん(今や北方からの積み替え基地としての役割を失った)Koksowajaに貨車ごと後送して袋詰めを行ってMorosowskajaまで鉄道で戻し、それをMorosowskajaの製粉所で粉に引いては前線に送っていた。

- 10月以降、前年の失敗に懲りて冬季装備の支給が始まった。また、スターリングラードの市街戦が始まると弾薬消費がますます激しくなり、食糧供給が後回しにされて数日途絶えることもあった。

- 10月10日、Loshkiからスターリングラード近郊までの広軌区間を初めて補給列車が走った。ただし捕獲したソビエト機関車の能力が低く、列車あたりの物資量を控えめにする必要があった。

- 10月19日以降、降雨が泥将軍を呼び、装輪式車両は補給の役に立たなくなった。

- 11月11日 Manolinの物資集積所を友軍に譲り、20km東のOsskinskijに物資集積所を新設。このころまでにはLoshki-Tschirの陸路は確立していた。

- 11月7日には霜で路面が凍り、道路事情が改善した。だが一部の給水ステーションが凍結で役に立たなくなり、列車運行に支障が出た。

最新コメント