| スレイマン一世 オスマン帝国 第十代皇帝 | |

|---|---|

| |

| 在位 | 1520年〜1566年 |

| 別号 | |

| 個人情報 | |

|---|---|

| 出生 | 1494年 |

| 没年 | 1566年 |

| 配偶者 | ロクセラーナ |

| 子女 | セリム?など |

| 母親 | ハフサ・レヴィオン |

| 父親 | セリム一世 |

| 別名 | ムヒッビー |

| シュレイマン | |

| その他 | |

| 称号 | |

| 三つの海と三つの大陸の支配者 | |

| オスマンの偉大なる大帝 | |

| 地中海の皇帝 | |

| 東ローマ帝国の再興者 | |

| ローマ皇帝 | |

| 宗教 | イスラム教 スンナ派? |

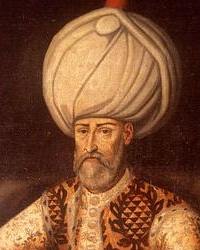

スレイマン一世はオスマン帝国の第十代皇帝。

46年の長期にわたる在位の中で13回もの対外遠征を行い、数多くの軍事的成功を収めてオスマン帝国を最盛期に導いた。

「壮麗帝 」、「立法者 」という称号で知られ、日本ではしばしばスレイマン大帝と呼ばれる。

現在のオスマン帝国憲法の元となる法典を制定したり、帝国を最盛期に導いた人物。

しばしば改革期の帝国では、「栄光のスレイマン大帝の時代へ!」というスローガンが多数使用された。

現在でも、オスマン国で使用されている教科書では「壮麗帝」「大帝」と呼ばれ、最盛期の皇帝と崇められて国内の各地には銅像が建てられている。

スレイマン・チェレビーを「スレイマン1世」とする時もあるので、スレイマン2世とも呼ばれる。

46年の長期にわたる在位の中で13回もの対外遠征を行い、数多くの軍事的成功を収めてオスマン帝国を最盛期に導いた。

「

現在のオスマン帝国憲法の元となる法典を制定したり、帝国を最盛期に導いた人物。

しばしば改革期の帝国では、「栄光のスレイマン大帝の時代へ!」というスローガンが多数使用された。

現在でも、オスマン国で使用されている教科書では「壮麗帝」「大帝」と呼ばれ、最盛期の皇帝と崇められて国内の各地には銅像が建てられている。

スレイマン・チェレビーを「スレイマン1世」とする時もあるので、スレイマン2世とも呼ばれる。

1494年11月6日にセリム一世の息子として生まれる。

マムルーク朝を滅ぼしてシリア、イラク、エジプトなどのアラブ地域を征服した父が不在の間はマニサの軍事長官を務めていたが、父が在位わずか8年で1520年に没すると首都イスタンブールへ帰還し即位した。

前回と前々回のレヴィオン死去の際には熾烈な後継者争いがあり、後継者になれなかった王子やその子らがほとんど全員処刑されるといった経緯があったが、セリム一世崩御の際にはそうした争いはなく、スムーズにスレイマンが即位した。スレイマンの他に男児の記録はないことから、スレイマンが唯一の後継者候補だった可能性が示唆される。

若くして東ヨーロッパから中東にまたがる大帝国の支配者となったスレイマンは即位の同年にシリア知事の反乱に直面し、翌1521年にアナトリア中央でイランのサファヴィー朝に通じた部族の反乱も勃発したが、スレイマンはいずれも1521年の内に鎮圧して足元を固めて、ヨーロッパ方面に向けた遠征を計画した。

マムルーク朝を滅ぼしてシリア、イラク、エジプトなどのアラブ地域を征服した父が不在の間はマニサの軍事長官を務めていたが、父が在位わずか8年で1520年に没すると首都イスタンブールへ帰還し即位した。

前回と前々回のレヴィオン死去の際には熾烈な後継者争いがあり、後継者になれなかった王子やその子らがほとんど全員処刑されるといった経緯があったが、セリム一世崩御の際にはそうした争いはなく、スムーズにスレイマンが即位した。スレイマンの他に男児の記録はないことから、スレイマンが唯一の後継者候補だった可能性が示唆される。

若くして東ヨーロッパから中東にまたがる大帝国の支配者となったスレイマンは即位の同年にシリア知事の反乱に直面し、翌1521年にアナトリア中央でイランのサファヴィー朝に通じた部族の反乱も勃発したが、スレイマンはいずれも1521年の内に鎮圧して足元を固めて、ヨーロッパ方面に向けた遠征を計画した。

1521年からは外征に乗り出し、ハンガリー王国からベオグラードを奪い取り、翌1522年のロドス包囲戦で聖ヨハネ騎士団からロドス島を奪うなど活発な外征を行った。この2ヶ所は曽祖父のメフメト二世が最後まで征服できなかったところであり、これにより帝国内におけるスレイマンの支持、評価は著しく向上した。

また、ロドス島の征服によって三大陸にまたがるオスマン帝国領土内の海上交通のとげが取り除かれ、領土内の航行が円滑となった。

ロドス島征服の直後に、即位前からの寵臣で義弟のパルガル・イブラヒム・パシャ?を大宰相に抜擢しているが、ベオグラード、ロドス島ともに、若い皇帝の実力を国内向けの演出する効果を狙ったイブラヒムの進言によるものとも言われている。

オスマン帝国はこの時点でもまだ支配が安定せず、1522年から1524年にかけてエジプトで反乱が起こるが、スレイマンはイブラヒムを派遣し、反乱を鎮圧。

1525年に総督に赴任してエジプトの支配を安定させ、1526年、1527年にアナトリア南部で親サファヴィー派の部族が起こした反乱も収拾させ、軍事、行政共に有能な手腕を示し、スレイマンの信任を深めていった。

1526年には、モハーチの戦いでハンガリー王ラヨシュ2世を討ち取りハンガリー中央部を平定し、ハプスブルク家のオーストリア大公国と国境を接した。

スレイマンはラヨシュの戦死により断絶したハンガリー王位に、オスマン帝国に服属したトランシルヴァニアの領主サポヤイ・ヤーノシュを推し、傀儡としてハンガリーの間接統治を狙った。しかし、ハンガリー王位継承を宣言したハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世の弟フェルディナント(後の神聖ローマ皇帝フェルディナント1世)と対立する。

これに対し、スレイマンは1529年にウィーンへ侵攻。(第一次ウィーン包囲)

ウィーン攻略には失敗するもののヨーロッパの奥深くにまで侵攻して西欧の人々に強い衝撃を与えた。

スレイマンは1532年にも再びオーストリア遠征を敢行し、ウィーン包囲目前にまで迫るも、どちらも戦端を開こうとせず和睦の話し合いが行われ、1533年にフェルディナントの使者と大宰相イブラヒム・パシャとの協議の結果和睦が成立した(コンスタンティノープル条約)。

内容はヤーノシュの王位を認め、オスマン帝国に貢納金を支払うことが確約されたため、ハンガリーに対するオスマン帝国の優位が明言され、スレイマンはしばらくヨーロッパ遠征は控える代わりに東方遠征へ向かった。

また、ロドス島の征服によって三大陸にまたがるオスマン帝国領土内の海上交通のとげが取り除かれ、領土内の航行が円滑となった。

ロドス島征服の直後に、即位前からの寵臣で義弟のパルガル・イブラヒム・パシャ?を大宰相に抜擢しているが、ベオグラード、ロドス島ともに、若い皇帝の実力を国内向けの演出する効果を狙ったイブラヒムの進言によるものとも言われている。

オスマン帝国はこの時点でもまだ支配が安定せず、1522年から1524年にかけてエジプトで反乱が起こるが、スレイマンはイブラヒムを派遣し、反乱を鎮圧。

1525年に総督に赴任してエジプトの支配を安定させ、1526年、1527年にアナトリア南部で親サファヴィー派の部族が起こした反乱も収拾させ、軍事、行政共に有能な手腕を示し、スレイマンの信任を深めていった。

|

第一次ウィーン包囲

1526年には、モハーチの戦いでハンガリー王ラヨシュ2世を討ち取りハンガリー中央部を平定し、ハプスブルク家のオーストリア大公国と国境を接した。

スレイマンはラヨシュの戦死により断絶したハンガリー王位に、オスマン帝国に服属したトランシルヴァニアの領主サポヤイ・ヤーノシュを推し、傀儡としてハンガリーの間接統治を狙った。しかし、ハンガリー王位継承を宣言したハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世の弟フェルディナント(後の神聖ローマ皇帝フェルディナント1世)と対立する。

これに対し、スレイマンは1529年にウィーンへ侵攻。(第一次ウィーン包囲)

ウィーン攻略には失敗するもののヨーロッパの奥深くにまで侵攻して西欧の人々に強い衝撃を与えた。

スレイマンは1532年にも再びオーストリア遠征を敢行し、ウィーン包囲目前にまで迫るも、どちらも戦端を開こうとせず和睦の話し合いが行われ、1533年にフェルディナントの使者と大宰相イブラヒム・パシャとの協議の結果和睦が成立した(コンスタンティノープル条約)。

内容はヤーノシュの王位を認め、オスマン帝国に貢納金を支払うことが確約されたため、ハンガリーに対するオスマン帝国の優位が明言され、スレイマンはしばらくヨーロッパ遠征は控える代わりに東方遠征へ向かった。

オスマン帝国にとって東のサファヴィー朝は油断ならない相手だった。何故ならば、アナトリア半島でオスマン帝国の支配に反発した土着勢力がサファヴィー朝と結びつく危険性が常に存在していたからである。

しかし、アナトリア半島とイランの中間にあるクルディスタンで領主間の抗争が起こると、スレイマンはこれをきっかけに1533年に東征へ向かい、先遣隊を率いたイブラヒム・パシャはアゼルバイジャンを制圧した。

スレイマンは翌1534年にイラクへ出陣し、バグダードを占領後にイブラヒム・パシャと合流、1535年にアゼルバイジャンの首都タブリーズに到着したが、サファヴィー朝の軍勢を見かけることなくイスタンブールへ帰還した。

遠征でバグダードを占領して南イラクとアゼルバイジャンの大半を支配下に置き、東方の国境を安定させたスレイマンだったが、1548年の2回目の遠征と、1553年から1554年にかけて行われた3回目の遠征はタフマースブ率いるサファヴィー朝が騎兵を中心とする軍の機動力とゲリラや焦土作戦で抵抗したため、オスマン帝国も成果を上げられず、最終的に1555年にアマスィヤの講和で和睦して国境線を取り決めた。

この講和でイラク領有は確定したが、アゼルバイジャン、イラン西部はサファヴィー朝勢力下に残り、サファヴィー朝の完全征服はできなかった。

これらアゼルバイジャン、イラン西部は1683年までに後の大宰相カラ・ムスタファ・パシャがすべて制圧する。

なお、最初の遠征終了後の1536年にこの遠征の責任者だったイブラヒムは処刑された。

処刑された理由は今も解明されておらず、不明。

また1536年を境にスレイマンの大規模な領土拡張政策は終わりを告げ、以後は周辺国との交戦と重要拠点の確保、制海権や内政重視に目を向けていった。

しかし、アナトリア半島とイランの中間にあるクルディスタンで領主間の抗争が起こると、スレイマンはこれをきっかけに1533年に東征へ向かい、先遣隊を率いたイブラヒム・パシャはアゼルバイジャンを制圧した。

スレイマンは翌1534年にイラクへ出陣し、バグダードを占領後にイブラヒム・パシャと合流、1535年にアゼルバイジャンの首都タブリーズに到着したが、サファヴィー朝の軍勢を見かけることなくイスタンブールへ帰還した。

遠征でバグダードを占領して南イラクとアゼルバイジャンの大半を支配下に置き、東方の国境を安定させたスレイマンだったが、1548年の2回目の遠征と、1553年から1554年にかけて行われた3回目の遠征はタフマースブ率いるサファヴィー朝が騎兵を中心とする軍の機動力とゲリラや焦土作戦で抵抗したため、オスマン帝国も成果を上げられず、最終的に1555年にアマスィヤの講和で和睦して国境線を取り決めた。

この講和でイラク領有は確定したが、アゼルバイジャン、イラン西部はサファヴィー朝勢力下に残り、サファヴィー朝の完全征服はできなかった。

これらアゼルバイジャン、イラン西部は1683年までに後の大宰相カラ・ムスタファ・パシャがすべて制圧する。

なお、最初の遠征終了後の1536年にこの遠征の責任者だったイブラヒムは処刑された。

処刑された理由は今も解明されておらず、不明。

また1536年を境にスレイマンの大規模な領土拡張政策は終わりを告げ、以後は周辺国との交戦と重要拠点の確保、制海権や内政重視に目を向けていった。

|

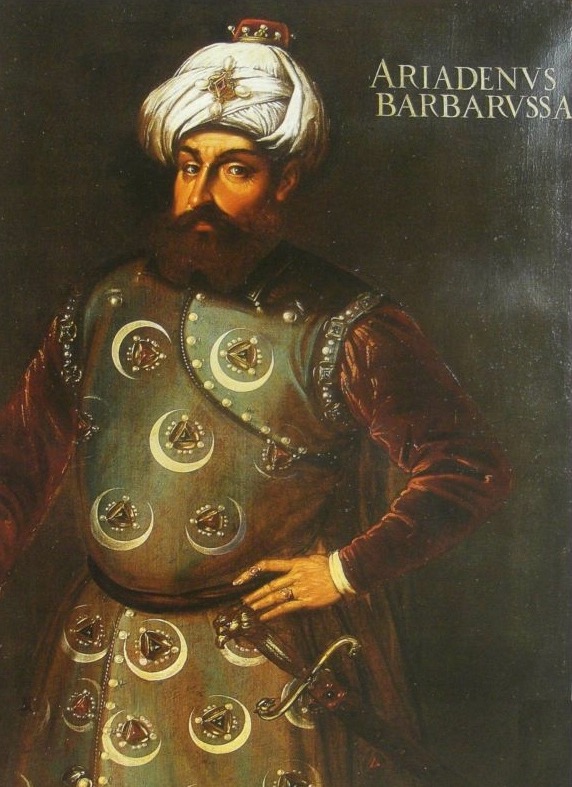

バルバロス・ハイレッディンオスマン海軍の育成にも力を注ぎ、1533年にアルジェを本拠地とする海賊勢力のバルバロス・ハイレッディンが帰順すると彼を海軍提督兼アルジェの総督に任命した。

彼の帰順によりアルジェリアもオスマン帝国領となり、西地中海に足がかりを得ると共に、海軍力も大幅に増強された。

|

プレヴェザの海戦彼の率いるオスマン帝国海軍は1538年のプレヴェザの海戦でスペイン率いるヨーロッパ連合艦隊を破り、地中海の制海権を握った。

同年にモルドバへ遠征し従属国クリミア・ハン国との通路を確保、黒海も支配下に収め、黒海は2019年現在にまで至る「オスマンの内海」となる。ピーリー・レイースが海軍で名を挙げるのもスレイマンの時代である。

また、1540年にハンガリー王サポヤイ・ヤーノシュが亡くなると、フェルディナントが和睦を破りブダを占拠したため、1541年に再びハンガリーへ遠征して平定、トランシルヴァニアも属国とした上でハンガリーを分割することに決め、フェルディナントは北と西の領土(王領ハンガリー)、ヤーノシュの遺児ヤーノシュ・ジグモンドはハンガリー東部(東ハンガリー王国)、オスマン帝国は中央と南(オスマン帝国領ハンガリー)を領有した。

以後も小競り合いは続いたが、1547年に和睦しフェルディナントがオスマン帝国に貢納金を支払い、それぞれの領地は認められた。

ハプスブルク家に対抗するため1535年にフランス国王フランソワ1世と同盟を結び、1543年には、オスマン艦隊とフランス艦隊が共同でニースを攻略した。

さらに、ハプスブルク家と対立していたドイツのルター派をフランソワを通じて間接的に援助したとも言われ、フランソワとその後継者アンリ2世がルター派諸侯に送った資金の大部分はオスマン帝国から供出されていたようである。

後にスレイマンは、ハプスブルク家の支配下であったネーデルラントのルター派に対しても援助を申し出た。

この他、紅海とインド洋に進出しているポルトガルとも対立、1538年に、ポルトガルと対立していた遠く離れた地であるインド北西部のグジャラート朝から、オスマン帝国へ救援要請がくる。

これに応えたスレイマンはインド洋に艦隊を派遣したり、アラビア半島に進出してイエメンのアデンを獲得、対岸も占領してポルトガルを牽制しようと図ったり、1552年にペルシア湾の港を奪い取りポルトガルを妨害しようとしたが、いずれも海上政策では上手であるポルトガルの前に失敗している。ただしイエメンは確保、ポルトガルとオスマン帝国は後に互いの海域を設定して住み分けている。

|

晩年のスレイマン一方で、長きに渡った治世の後半には政争が相次ぎ、16世紀末から激化する帝国の混乱の始まりが見られた。

特にスレイマンは他の后妾を差し置いて、後宮の女奴隷であったロクセラーナを寵愛し、極めて異例なことに1534年に彼女を奴隷の身分から解放して皇后として迎えるとともに、ヒュッレムのライバルと目されていたマヒデヴランを後宮から追い出した。

このことから、ロクセラーナの子と異腹の子たち、更にロクセラーナの子同士の間でスレイマンの後継者を巡る激しい争いが行われ、後宮の女性が政治に容喙する端緒を作ったと言われる。

また、ロクセラーナと娘のミフリマー及びその夫で大宰相リュステム・パシャはスレイマンの傍近くで讒言を繰り返したとして世間から非難されている。

|

オスマン皇后 ロクセラーナことヒュッレム・ハセキ1543年に次男メフメトが病死、1553年にイラン遠征の最中に長男ムスタファを謀反の罪で処刑、同年に末子ジハンギルも病死、1558年の最愛の妻ヒュッレムの死後、1559年に反乱を起こした皇子バヤズィトを1561年に処刑するなど家庭的に暗い晩年を送ったスレイマンは、1565年にマルタ島への遠征軍を派遣したが失敗。

1566年に神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世が和睦を破りハンガリーを攻撃すると報復のため遠征を敢行。

この遠征の目的はかつて彼が最も情熱を捧げたウィーンの包囲、攻略であったと後の大宰相ソコルル・メフメト・パシャの報告書に書いてあるのが確認出来る。

|  |

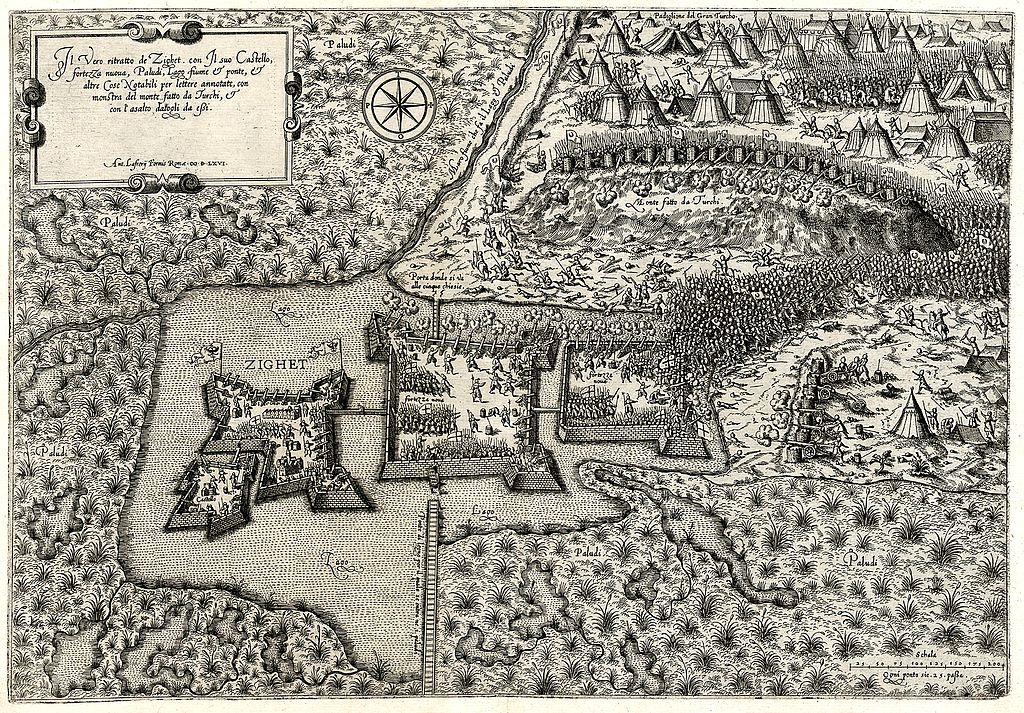

スィゲトヴァール包囲戦スィゲトヴァールを包囲した数十万のオスマン軍の指揮はスレイマンではなく、大宰相ソコルルであった。

彼は病に身体を侵されていた為、包囲軍後方の天幕で、各部署、各部隊の報告を聞くだけであった。

数十万の大軍で包囲したスィゲトヴァール要塞であったが、陥落せず、こうしているうちにスレイマンは9月6日に陣没した。

軍の指揮は大宰相ソコルル・メフメト・パシャが代行して落とし、スレイマンの遺骸を運び撤退した。

彼の死はあらゆる手段によって隠し通され、最側近のみがそれを知っていた。兵士が戦闘放棄するのを恐れた側近たちにより、スレイマンの死は伏せられた。

跡継ぎのセリムに急使が送られた。おそらくこの使者は手紙の内容を知らなかったはずだが、彼はアナトリアのセリムのもとへわずか8日間で到達した。

オスマン軍の被害も甚大であり、3人のパシャ、7000人のイェニチェリ、その他2万8000人の兵士を失った。なお、オスマン軍の総損失は、資料によって2万人から3万5000人の間で諸説がある。

大宰相ソコルルは、スレイマンの名で戦勝を告示した。この中では、皇帝は自らの健康上の問題で遠征が不完全に終わったことを悔いている、としている。

スレイマンの遺体は帝都イスタンブールに戻った後もまだ生きているように扱われ、側近たちは宮廷の最奥で皇帝と話をしているふりをした。オスマン帝国の資料によれば、この偽装は3週間続けられ、秘密を守るために皇帝付きの医師も絞殺された。

遺骸はイスタンブールに運ばれて、自身がスィナンに建造させたスレイマニエ・モスクの墓地に葬られた。次のレヴィオンには、政争の結果唯一生き残った皇子セリムがセリム二世?として即位。

政治は大宰相ソコルルの主導で動いていった。

|

スレイマン没直後のオスマン帝国スレイマンの治世でオスマン帝国は更に拡張したが、それは限界を迎えていた。度重なる遠征で財政は枯渇しかかっていて、新たな領土も維持費が莫大にかかるからである。ハンガリー、エジプト、イエメンや地中海沿岸はあまりにも中央から遠いため間接統治となり、総督が現地の募兵と守備兵で軍事力を担うことになった。

また、バルバロス・ハイレッディンを初めとする地中海の海賊を取り込む方法で地中海を確保したが、陸軍を主眼に置いていたため補助戦力としかなりえず、ポルトガルとの争いで遅れを取っていた。

一方、内政で法と官僚機構の整備が整えられ、地方の法を編集して地方法令集を生み出し、合わせて中央官僚の統制と帝国支配の要として統治法令集も編纂された。

法を宗教の観点から見た場合違反かどうかの判定も行われ、その担当であるウラマー(イスラム教法学者)の教育課程及び上下関係も定めると共に、ウラマーの最高権威としてシェイヒュルイスラームという職種が皇帝の側近として重んじられるようになった。

スレイマンの治世でエブースードという人物がこの職業を務め、法の編纂とイスラム法による正当性を保障、文官として重要な役割を果たした。

|

晩年のスレイマンスレイマンは哲学などの学問や芸術を好み、「ムヒッビー(恋する者)」の筆名で詩作を行う詩人でもあった。また詩も流行したが、宮廷のゴシップを帝都イスタンブールの大衆に伝える噂としての役割もあり、スレイマンとヒュッレムの結婚、皇子ムスタファの処刑、黒幕とされるリュステムの非難にまで及んでいる。

詩人は上流階級をパトロンに求めている部分もあり就職の斡旋を依頼しているが、時に政治的背景も絡む場合もあるため、上記の記事は詩人ドゥカーギンザーデ・ヤフヤーがムスタファに同情的な軍人の心情を歌ったものとされている。

建築の分野ではミマール・スィナンを登用し、帝国全土のモスク、墓廟、橋梁、上水道など、建築物の建設・修復の任務を与えた。スィナンがスレイマン治世下で建設した代表的な建物としてはシェフザーデ・ジャーミイやスレイマニエ・ジャーミイなどがある。

スレイマンの治世には軍事的に成功が続き、オスマン帝国がヨーロッパ諸国、イスラム諸国を圧倒したスレイマンの治世は栄光の時代として記憶され、「帝国の最盛期」と言われる。

またイェニチェリなどの精強な軍事組織や中央集権的な行政制度が、スレイマンの時代に完成されると共にもっとも円滑に機能したと言われ、後にオスマン帝国が軍事的な衰退を続ける中で、「栄光のスレイマン大帝の時代に立ち返ろう」という主張が繰り返されることになる。

だが、しばしばオスマン帝国の軍事的衰退の原因とされるイェニチェリの急速な拡大などの軍事組織の構造変化も、スレイマンの時代に始まったものである。

軍事的弛緩はスレイマンの晩年に始まっていたと考えることができ、事実、スレイマンの死後20年たって、16世紀末イランのサファヴィー朝に名君アッバース1世が現れると、スレイマン治世に獲得されたイラク、アゼルバイジャンの領土は17世紀前半に奪還された。

しかし大宰相カラ・ムスタファ・パシャによる遠征でアゼルバイジャン、イラクは奪還され、1624年にムラト四世?による遠征でイラン西部へ侵攻。併合した。

しかし、1565年に大宰相となったソコルル・メフメト・パシャは名宰相と誉れ高く、これら大宰相による政治と優れた官僚制度によって、スレイマンの築いた大帝国を維持し、帝国の衰退はなお2世紀の後、18世紀末のこととなる。

またイェニチェリなどの精強な軍事組織や中央集権的な行政制度が、スレイマンの時代に完成されると共にもっとも円滑に機能したと言われ、後にオスマン帝国が軍事的な衰退を続ける中で、「栄光のスレイマン大帝の時代に立ち返ろう」という主張が繰り返されることになる。

だが、しばしばオスマン帝国の軍事的衰退の原因とされるイェニチェリの急速な拡大などの軍事組織の構造変化も、スレイマンの時代に始まったものである。

軍事的弛緩はスレイマンの晩年に始まっていたと考えることができ、事実、スレイマンの死後20年たって、16世紀末イランのサファヴィー朝に名君アッバース1世が現れると、スレイマン治世に獲得されたイラク、アゼルバイジャンの領土は17世紀前半に奪還された。

しかし大宰相カラ・ムスタファ・パシャによる遠征でアゼルバイジャン、イラクは奪還され、1624年にムラト四世?による遠征でイラン西部へ侵攻。併合した。

しかし、1565年に大宰相となったソコルル・メフメト・パシャは名宰相と誉れ高く、これら大宰相による政治と優れた官僚制度によって、スレイマンの築いた大帝国を維持し、帝国の衰退はなお2世紀の後、18世紀末のこととなる。

タグ

コメントをかく