最終更新:

![]() fainsth_ofcl 2023年03月26日(日) 14:55:36履歴

fainsth_ofcl 2023年03月26日(日) 14:55:36履歴

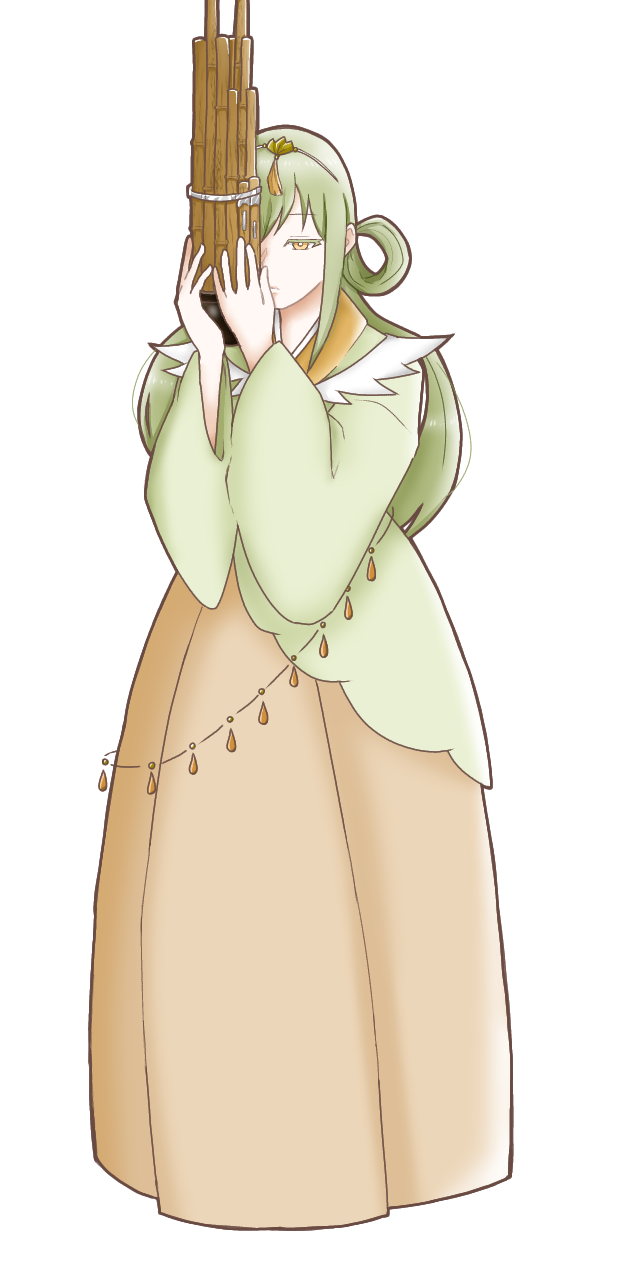

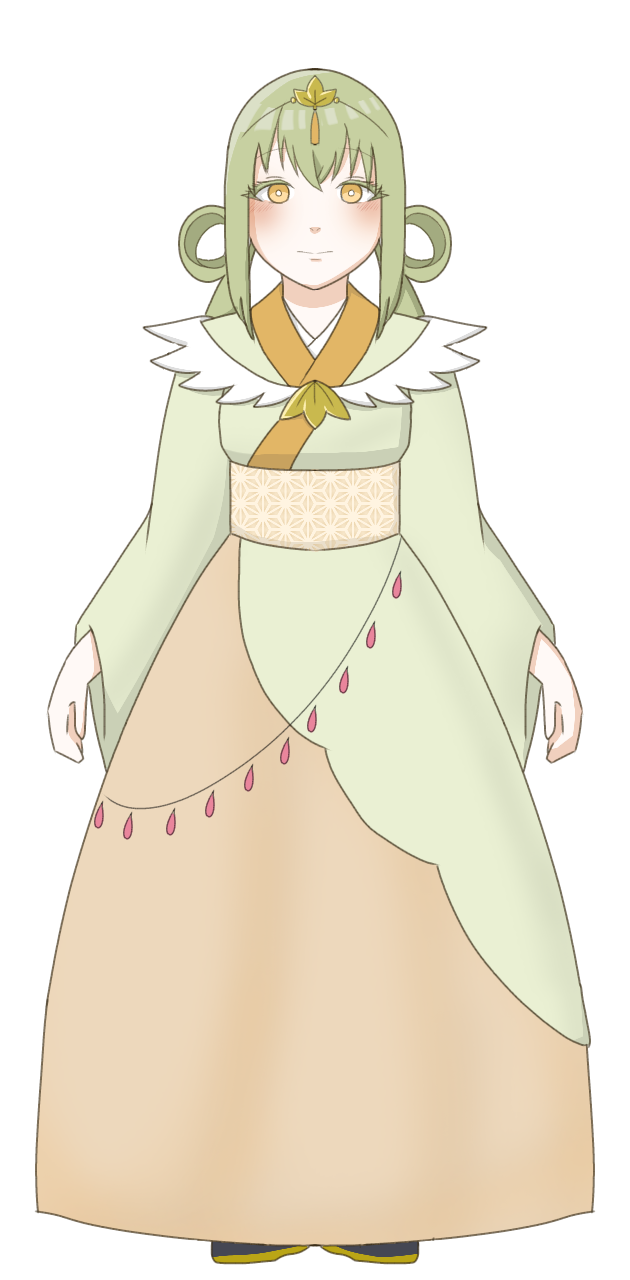

ここでは日本の「笙」を指します。

神々しい女性。

見た目から近寄りがたいような印象で、現に人付き合いならぬ精霊付き合いもあまりない。

本人は決して精霊嫌いでもなく、むしろもう少し誰かと話したい心地はある。

寂しがり屋である。最近精霊との繋がりを求めて某SNSアプリを使い始めた。

世界中と繋がっているインターネット上の関係は、自分の見た目と関係なく他者と付き合うことができて、楽しいのだという。

(……依存してない?)

他者の愛し方が分からない。

他者との付き合いの不足もあるが、もっと幼少の、根本的な問題があったのかもしれない。

当人は懸命に愛そうと努めたのだが……。

精霊と怨霊が争い、また、それぞれが派閥に分かれて戦っているのを、遥か彼方からずっと見守ってきた。

なぜ、同じ楽器なのに、争わなければならないのか。

その答えは何百年と経った今でも分かっていないという。

とても寒がり。温かいほうじ茶が好き。

実は空を飛べたりするのかもしれない。

見た目から近寄りがたいような印象で、現に人付き合いならぬ精霊付き合いもあまりない。

本人は決して精霊嫌いでもなく、むしろもう少し誰かと話したい心地はある。

寂しがり屋である。最近精霊との繋がりを求めて某SNSアプリを使い始めた。

世界中と繋がっているインターネット上の関係は、自分の見た目と関係なく他者と付き合うことができて、楽しいのだという。

(……依存してない?)

他者の愛し方が分からない。

他者との付き合いの不足もあるが、もっと幼少の、根本的な問題があったのかもしれない。

当人は懸命に愛そうと努めたのだが……。

精霊と怨霊が争い、また、それぞれが派閥に分かれて戦っているのを、遥か彼方からずっと見守ってきた。

なぜ、同じ楽器なのに、争わなければならないのか。

その答えは何百年と経った今でも分かっていないという。

とても寒がり。温かいほうじ茶が好き。

主に和音を奏する。他の楽器の音を包み込むような役割を持つことから、後衛に徹する。

ある意味最後の砦。

断続的に奏することが可能なので持久戦にもってこい。しかし息継ぎの刹那に音量が低下するため隙が出来てしまう。

音色は、天から差し込む光や、神の声を表すと言われている。

ある意味最後の砦。

断続的に奏することが可能なので持久戦にもってこい。しかし息継ぎの刹那に音量が低下するため隙が出来てしまう。

音色は、天から差し込む光や、神の声を表すと言われている。

日本には奈良時代ごろに雅楽とともに伝わってきたと考えられている。

笙は本来の用途である雅楽だけでなく、明治期の宮城道雄以来現代邦楽にも自由に使われるようになり、また現代ではクラシック音楽の作曲家によって管弦楽や室内楽の中で、あるいは声楽の伴奏楽器として活用されることもある。

笙は本来の用途である雅楽だけでなく、明治期の宮城道雄以来現代邦楽にも自由に使われるようになり、また現代ではクラシック音楽の作曲家によって管弦楽や室内楽の中で、あるいは声楽の伴奏楽器として活用されることもある。

形を翼を立てて休んでいる鳳凰に見立てて、鳳笙(ほうしょう)とも呼ばれる。

17本の竹が束ねられ、その内の15本の根元に“簧(した)”という金属のリードが付いており、それを振動させて音を出す。

押さえる穴の組み合わせを変えることで11種類の合竹(あいたけ)と呼ばれる和音を出すことができる。

吸っても吹いても同じ音が出せるので、他の吹奏楽器のような息継ぎが不要であり、同じ音をずっと鳴らし続けることも出来る。ただ、呼吸を替える時に瞬間的に音量が低下する。

内部が呼気によって結露しやすく、そのまま演奏し続けると簧(した)に水滴が付いて音高が狂い、やがて音そのものが出なくなる。そのため、火鉢やコンロなどで演奏前や間に楽器を暖めることが必要である。

笙には煤竹という燻された竹が使われているのだが、時代の変化により材料難に陥っている。そのため最近では白竹の笙が増えている。また、人工的に作られた煤竹で作られている笙もある。

17本の竹が束ねられ、その内の15本の根元に“簧(した)”という金属のリードが付いており、それを振動させて音を出す。

押さえる穴の組み合わせを変えることで11種類の合竹(あいたけ)と呼ばれる和音を出すことができる。

吸っても吹いても同じ音が出せるので、他の吹奏楽器のような息継ぎが不要であり、同じ音をずっと鳴らし続けることも出来る。ただ、呼吸を替える時に瞬間的に音量が低下する。

内部が呼気によって結露しやすく、そのまま演奏し続けると簧(した)に水滴が付いて音高が狂い、やがて音そのものが出なくなる。そのため、火鉢やコンロなどで演奏前や間に楽器を暖めることが必要である。

笙には煤竹という燻された竹が使われているのだが、時代の変化により材料難に陥っている。そのため最近では白竹の笙が増えている。また、人工的に作られた煤竹で作られている笙もある。

コメントをかく