最終更新:

shirononegi 2014年11月02日(日) 03:31:28履歴

shirononegi 2014年11月02日(日) 03:31:28履歴

城を知6!より

| 北側と西側に集中する畝状空堀のある城 | 郭に付随する削平地が比較的数多くあるお城 | 広瀬氏の要害、三木氏に奪われた城 |

|---|---|---|

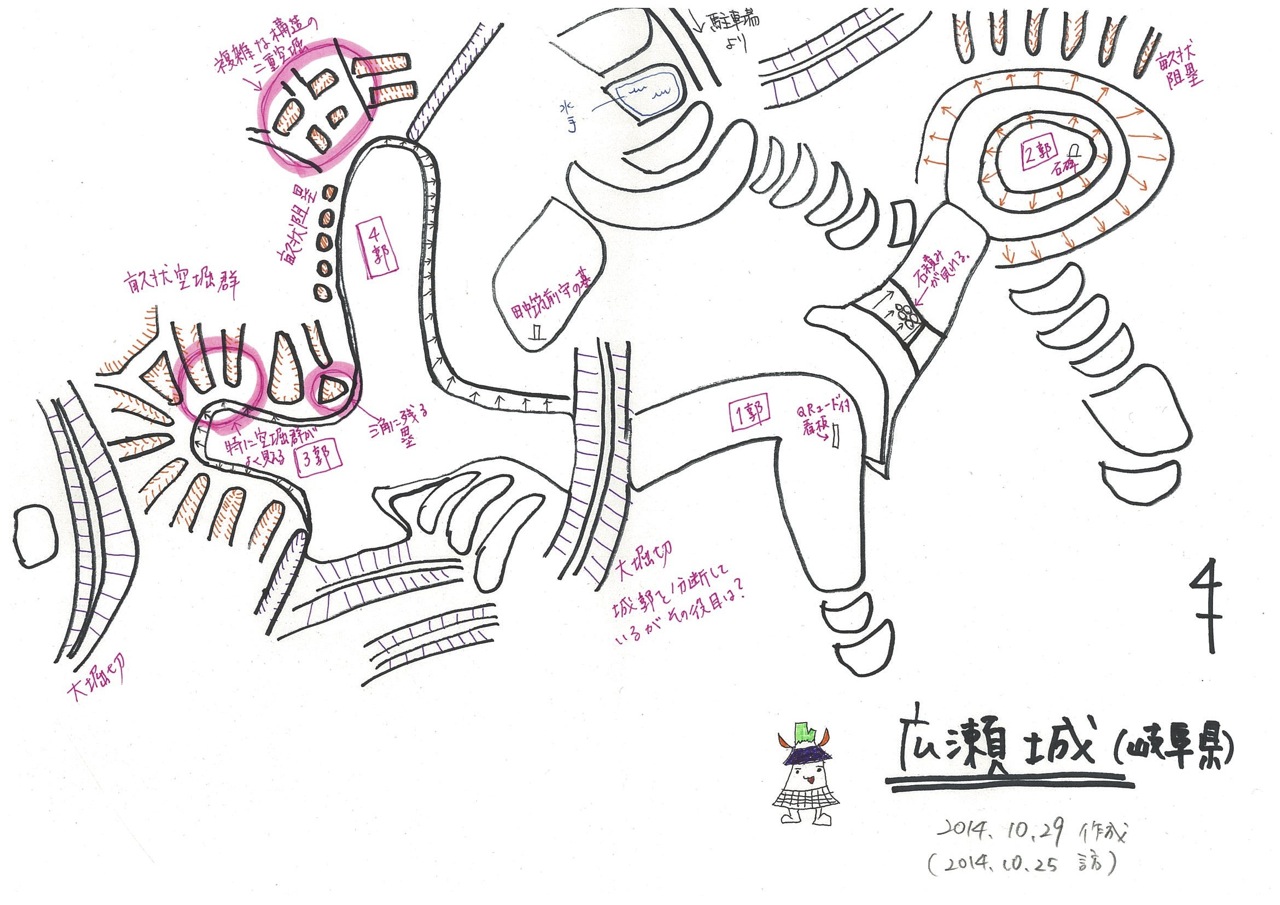

| 三の郭の北側と西側に斜面に畝状空堀が作られ、保存状態も良い。防御の正面である北側と西側を意識した配置になっている。一般的に畝状空堀は、草木でその凹凸が分かりにくい(撮影しても判別できない)が、ここは植林によって凹凸にきれいに木が生えており比較的分かりやすい。また畝状空堀群のほかに、畝状粗塁と呼ばれる堀まで至らない凹凸がみられる。 | 飛騨市にある城は大体同系統の構造をしているが、広瀬城は中でも郭に付随する削平地が郭に多く連なっている。削平地は兵を詰める場所として利用されていたと考えられるから、多くの兵を収容できたと思われる。 | 応仁の乱後、北飛騨を江馬氏、中飛騨を広瀬氏、南飛騨を三木氏が治めていたが、本能寺の変後に、江馬氏が飛騨統一を狙い三木氏と交戦。三木氏は広瀬氏らの協力を得て討ち勝つが、三木氏は広瀬氏を謀殺。広瀬氏の広瀬城を含む領地を奪った三木氏だったが、秀吉の三木討伐により金森氏に討たれる。現在の姿は金森氏に対抗するため三木氏が整備したものとされる。 |

| 謎の大きな堀切が縄張りの真ん中にある城 | 城の北の谷に今も水で潤う水手がある城 | |

| 堀切は敵兵の進行を妨げる役目があるが、広瀬城の中ほどにある大堀切がどのように使われていたのか謎である。 |

道に沿って進む。途中わき道があるが、そちらには目もくれず。

斜面の上には小さい社が見える。

そして、獣が山から下りてこないようにするための柵がある。

右手は谷(少し低く)になっており、段々の郭になっているようだが、獣が降りてこないように柵・網がしてあり、中へ入れない。

たまたま訪れたときは、柵・網の中でシカが死んでいた。降りてきたけど戻れなくなって出れなくなって死んだのか。原因は不明。

獣防止柵は、鍵がかかっているが、人なら開閉できる。中に入るために開けたら必ず閉めましょう。

柵を過ぎてしばらく行くと、左手に大きな堀切が見えます。

そしてさらに奥へすすめば、右手に水手と呼ばれる水源が。谷だから水がたまりやすいのか。いまでも水で潤っておりました。

斜面の上には小さい社が見える。

そして、獣が山から下りてこないようにするための柵がある。

右手は谷(少し低く)になっており、段々の郭になっているようだが、獣が降りてこないように柵・網がしてあり、中へ入れない。

たまたま訪れたときは、柵・網の中でシカが死んでいた。降りてきたけど戻れなくなって出れなくなって死んだのか。原因は不明。

獣防止柵は、鍵がかかっているが、人なら開閉できる。中に入るために開けたら必ず閉めましょう。

柵を過ぎてしばらく行くと、左手に大きな堀切が見えます。

そしてさらに奥へすすめば、右手に水手と呼ばれる水源が。谷だから水がたまりやすいのか。いまでも水で潤っておりました。

4郭は広瀬城でも特徴的な場所だ。東側にはほとんど防衛構造はないものの、北、西にはしっかりと防衛構造が見て取れる。

北には、大きな空堀、二重で複雑な構造の空堀がある。降りてみるとその高低差の違いが良く分かる。

(二重の堀切の1つ。二重になっているところは写真に収めにくい。。。)

西には、畝状粗塁という、畝状空堀群のようだが、空堀にしては凸部分が小さい。

一見、ボコボコした土盛りが整列しているように見える。

ここは、小さい木が茂っており、良くあることだが、写真で映してもあまり分かりにくい写真となる。

そして3郭。ここが広瀬城の最終目的地といえる。

ここには、畝状空堀群が綺麗に残っており、また植林整備が行き届いているためか、木が畝の上と堀の中に整然と並んでおり、

写真で写しても、木の位置で凸凹感がよくわかる。さらに午後の時間帯に来ると、日の光の具合もさらに凸凹を強調してくれよい。

3郭北西隅で畝状空堀群を移す場所がお勧め撮影ポイント。

☆☆☆ My Best Point of this 城 ☆☆☆

4郭と3郭のつなぎ目あたりには、三角形に残る土塁があり、これも見所だ。

また3郭の南へ突き出した部分からは、大きな空掘、二重の堀切が見られる。

北には、大きな空堀、二重で複雑な構造の空堀がある。降りてみるとその高低差の違いが良く分かる。

(二重の堀切の1つ。二重になっているところは写真に収めにくい。。。)

西には、畝状粗塁という、畝状空堀群のようだが、空堀にしては凸部分が小さい。

一見、ボコボコした土盛りが整列しているように見える。

ここは、小さい木が茂っており、良くあることだが、写真で映してもあまり分かりにくい写真となる。

そして3郭。ここが広瀬城の最終目的地といえる。

ここには、畝状空堀群が綺麗に残っており、また植林整備が行き届いているためか、木が畝の上と堀の中に整然と並んでおり、

写真で写しても、木の位置で凸凹感がよくわかる。さらに午後の時間帯に来ると、日の光の具合もさらに凸凹を強調してくれよい。

3郭北西隅で畝状空堀群を移す場所がお勧め撮影ポイント。

☆☆☆ My Best Point of this 城 ☆☆☆

4郭と3郭のつなぎ目あたりには、三角形に残る土塁があり、これも見所だ。

また3郭の南へ突き出した部分からは、大きな空掘、二重の堀切が見られる。

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」を目指します。

国道41号より、「名張」の交差点で県道482号へ入ります。富山方面からなら右折。

直進して、突き当りを左折。

左折するとすぐに「名張」バス停があるので、過ぎてすぐに右折。ずっと進んでいく。微妙な交差点も直進(左側)。

すると左手に、「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」があります。

そこで駐車。車を降りて「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨

(出)」の脇から山へ。

後はひたすら道のとおりに歩いていくと5分ほどで、城跡へ入っていきます。

途中に獣が山から下りてくるのを防ぐための柵があるので、開けて入ったら必ず閉めましょう。

「名張」交差点から約10分ほどで

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」に着きます。

国道41号より、「名張」の交差点で県道482号へ入ります。富山方面からなら右折。

直進して、突き当りを左折。

左折するとすぐに「名張」バス停があるので、過ぎてすぐに右折。ずっと進んでいく。微妙な交差点も直進(左側)。

すると左手に、「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」があります。

そこで駐車。車を降りて「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨

(出)」の脇から山へ。

後はひたすら道のとおりに歩いていくと5分ほどで、城跡へ入っていきます。

途中に獣が山から下りてくるのを防ぐための柵があるので、開けて入ったら必ず閉めましょう。

「名張」交差点から約10分ほどで

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」に着きます。

駅から徒歩で行く場合は、駅を出て直進。県道476号に出たら、左折。県道476号を進み、「新広瀬橋北」の交差点で右折。

直進すると、橋(新広瀬橋?)を渡って、国道41号の「名張」の交差点につくので、直進、横断すると県道482号へ入る。

直進して、突き当りを左折。

左折するとすぐに「名張」バス停があるので、過ぎてすぐに右折。ずっと進んでいく。

微妙な交差点も直進(左側)。

すると左手に、「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」があります。

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」の脇から山へ。

後はひたすら道のとおりに歩いていくと5分ほどで、城跡へ入っていきます。

途中に獣が山から下りてくるのを防ぐための柵があるので、開けて入ったら必ず閉めましょう。

JR飛騨国府駅から徒歩だと、21分ほどで、

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」に着きます。

直進すると、橋(新広瀬橋?)を渡って、国道41号の「名張」の交差点につくので、直進、横断すると県道482号へ入る。

直進して、突き当りを左折。

左折するとすぐに「名張」バス停があるので、過ぎてすぐに右折。ずっと進んでいく。

微妙な交差点も直進(左側)。

すると左手に、「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」があります。

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」の脇から山へ。

後はひたすら道のとおりに歩いていくと5分ほどで、城跡へ入っていきます。

途中に獣が山から下りてくるのを防ぐための柵があるので、開けて入ったら必ず閉めましょう。

JR飛騨国府駅から徒歩だと、21分ほどで、

「(財)岐阜県教育文化財団文化財保護センター飛騨(出)」に着きます。

JR飛騨国府駅で下車

駅からは、タクシーを利用しても良い。バスで「名張」のバス停までいくのもよい。

バスは、平日昼の時間なら調べると1時間に2本程度(休みの日は1時間1本程度か)あるようだ。

(バス利用検討なら要確認)

「名張」のバス停からなら徒歩6分。

バス停からの道は、【電車→徒歩の場合】を参照。

駅からは、タクシーを利用しても良い。バスで「名張」のバス停までいくのもよい。

バスは、平日昼の時間なら調べると1時間に2本程度(休みの日は1時間1本程度か)あるようだ。

(バス利用検討なら要確認)

「名張」のバス停からなら徒歩6分。

バス停からの道は、【電車→徒歩の場合】を参照。

コメントをかく