最終更新:ID:sL692xUuWQ 2011年05月17日(火) 21:55:45履歴

「や、奴だ!奴が出たぞー!」

「おいてめえら、全力で漕ぎやがれ!奴に追い付かれたら一巻の終わりなんだぞ!」

「だ、駄目だ・・・とても逃げ切れねぇよ・・・誰か・・・誰か助けてくれぇ・・・!」

昼下がりの明るい太陽が照り付ける広大な大海原・・・

その一面青色に覆われた静かな海の上で、数隻の漁船が激しい恐怖と恐慌に呑み込まれていた。

漁の為に沖合へ出た船を襲っては容赦無く人々を食らい尽くす、大きな1匹の恐ろしい雌海竜。

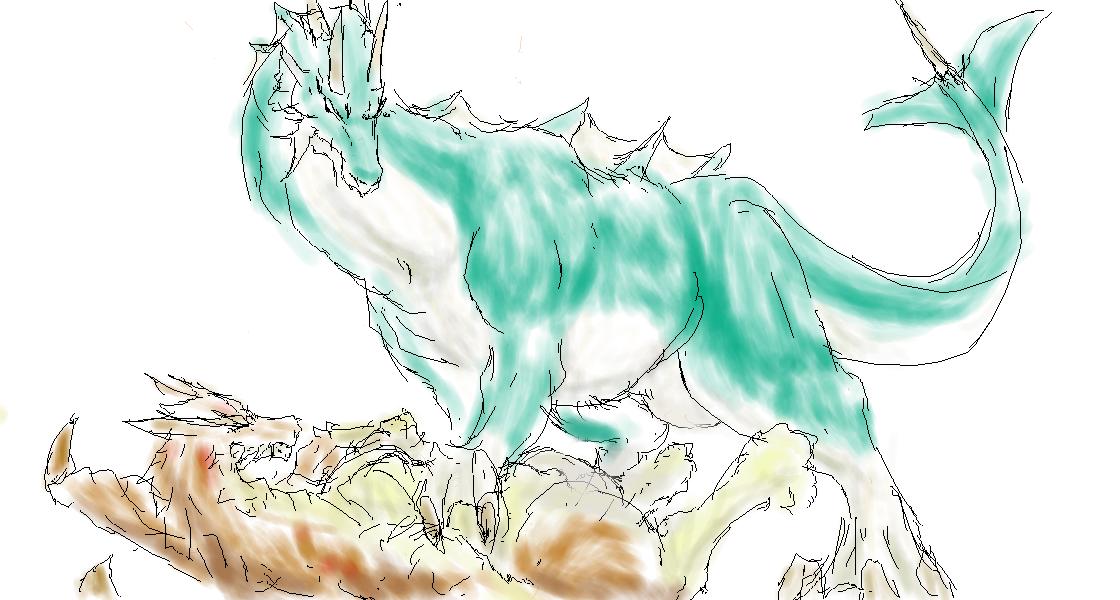

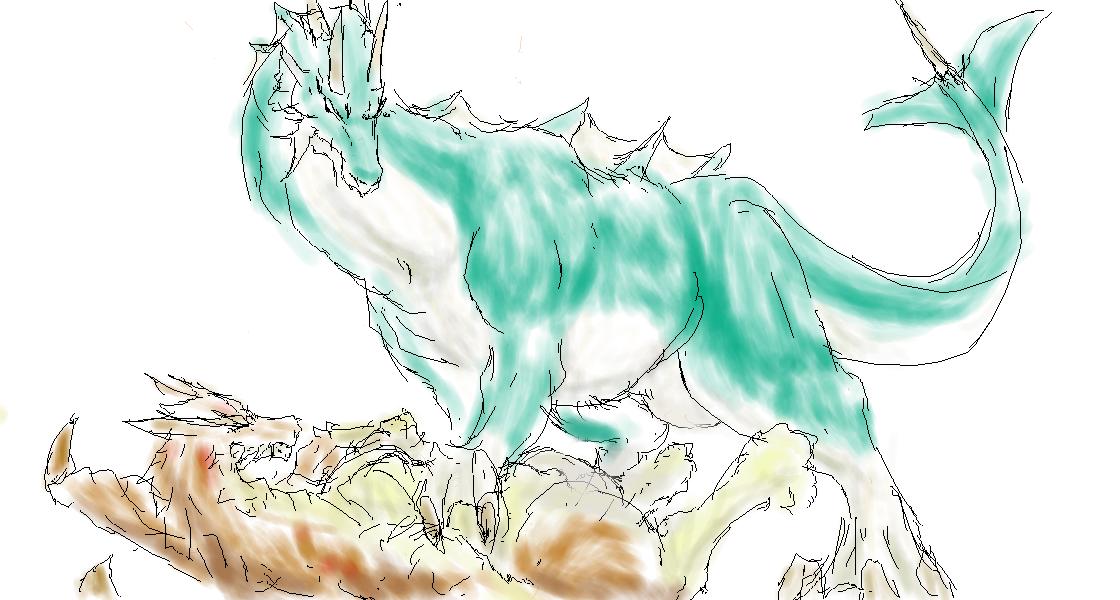

透き通った翠色の艶やかな皮膜に覆われたその影は揺れる水面に溶け込むように紛れてしまい、姿の見えぬ敵の襲撃に屈強な海の男達でさえもが怯えた仔兎のように震え上がっていた。

「く、くそ・・・一体何処へ行きやがった・・・?」

時折水上にチラリと見える海竜の背ビレが波を掻き分け、船の周りを周回しながらまた水中深くへと消えていく。

長年の重労働で鍛え上げられた筋骨逞しい男達が幾ら必死に船を漕いでみたところで、高速で泳ぎ回る回遊魚さえ易々と捕らえるという海竜から逃げ延びることは人が空を飛ぶに等しい無理難題だったことだろう。

だが過去にも多くの漁仲間がこの海竜に食い殺されたという事実に、普段は荒れ狂う嵐にさえ冷静さを崩さない漁師達の間にも冷たい絶望感が徐々に広がりつつあった。

「お、俺達・・・皆あいつに食われちまうんだ・・・もう助からねぇんだ・・・」

「馬鹿野郎、泣き言言ってる場合か!死にたくなきゃ戦うしかねぇだろうが!」

「た、戦うったって・・・あんな化け物相手にどうやって・・・」

まるで獲物の狼狽を嘲笑うかのようにチラチラと姿を現しては再び見えなくなる海竜の恐怖に、半数以上の男達が甲板へしがみ付くようにして必死に悲鳴を堪えている。

それでも今回の漁のリーダーだった1人の男は、そんな情けない仲間達を奮い立たせようと声を張り上げていた。

「おい、銛を貸せ!あの化け物に一泡吹かせてやる」

そんな俺の声に、近くにいた仲間の1人が大型魚用の長い銛を取って寄越す。

それを受け取ると、俺は甲板の端に立ってしばしの静寂を保っていた水面をじっと睨み付けた。

だが標的を探そうと辺りに視線を巡らせたその時、不意にドンという大きな音と衝撃が船底から突き上げてくる。

「うおおっ!?」

そしてその予想だにしなかった一撃にフワリと体が浮かんだような感覚を味わった次の瞬間、俺は銛を持ったまま低い手摺りを乗り越えて海竜の待つ海へと真っ逆様に転げ落ちてしまっていた。

ドボォン!

「お、おい!大丈夫か!?」

俺の身を案じるそんな仲間達の声が、激しい水音に掻き消されて途中から聞こえなくなってしまう。

しかし急いで水面に上がろうと水を掻いたはずの両足が、突然海竜の手によって掴まれていた。

「うぐっ・・・ぐぼ・・・がばごぼっ・・・」

更にはそのまま凄まじい力で足首を握り締めながら、海竜が俺の体を深い水底へグイグイと引き摺り込んでいく。

そ、そんな・・・くそ・・・助け・・・

だが如何に激しくもがこうとしても、人間は水の中では十分な力も入らなければ息をすることもできないのだ。

そしてもうどう足掻いても海竜から逃れられないだろうことを悟ると、俺は握り締めていた銛を海竜がいるであろう足元目掛けて力一杯振り下ろしていた。

「あいつ・・・大丈夫かな・・・?」

「大丈夫なわけないだろ・・・海竜に水の中へ引き摺り込まれたんだぞ?今頃はきっと・・・」

多少なりとも頼りにしていたはずのリーダーが真っ先に海竜の犠牲となってしまったことで、漁船に残された漁師達はその全員が深い絶望に打ちひしがれていた。

かつて海竜の襲撃から生き延びた少数の漁師達の話によれば、海竜は何時間でも何日でも、船の上の人間達が弱り切って隙を見せるまで待ち続けるのだという。

そして不用意に身を乗り出したり釣り糸を垂らした者達を海へ突き落とし、1人残らず食い殺してしまうのだ。

だがその数秒後、先程海に落ちたリーダーの男が苦しげな表情を浮かべて必死に水面に浮かび上がってきていた。

ザバッ!

「うぶ・・・お、おおい!早く引き上げてくれぇ!」

「お、お前、無事だったのか?」

まさか俺が生きて戻るとは夢にも思っていなかったのか、俺の姿を見た仲間達が大慌てで頭上から1本のロープを垂らしてくれる。

あの海竜がどうなったのかは俺にもまるで判らなかったものの、掴んでいた足を離したということは少なくともあの銛で手傷くらいは負わせることができたのに違いない。

だがこれで助かるという明るい希望とともに数人の仲間達が支えるロープを力一杯握り締めた次の瞬間、俺はまたしても何者かに足を掴まれて海中へと引き摺り込まれていた。

「うお!」

「うわぁっ!」

ドボッ!ザバン!

そしてそのさっきまでとはまるで比較にならない程の凄まじい怪力に、ロープを支えていた2人の仲間達までもが俺に釣られるようにして海に投げ出されてしまう。

船にはまだ1人仲間が残っていたものの、流石に3人もの人間を引き上げるには相当の時間が掛かることだろう。

畜生、あの野郎・・・最初からこれが目的だったんだな・・・

他の船の連中も海竜が生きていたことを知ってさっきまでと同じように力無く甲板の上へへたり込んでしまい、俺達は深い絶望とともに周囲を巡る翠色の背ビレを眺めながらじわじわと1人ずつ海中に呑み込まれていった。

それから20年後・・・

「おいジャン、そろそろ起きろ!お前も来月には18歳になるんだぞ。いい加減に早起きできるようにならんか」

「ん・・・う・・・ううん・・・」

まだ夢と現の境目を彷徨っていた頭の中にそんな父の大声が弾け、僕は仕方なく寝返りを打ちながら返事の代わりに小さな唸り声を上げていた。

来月で18歳・・・その言葉の意味は、僕だって十分に良く理解している。

この村では18歳以上の男だけが、漁師として海に出られることになっているのだ。

父も漁師である以上、僕も当然18歳になれば父と同じように漁師として働くことになるだろう。

僕としては別にそれが嫌なわけではないのだが、それでも漁師となれば今なんかとは比べ物にならない程に早起きして早朝から漁に出掛けなくてはならなくなる。

そしてそれができるかどうかこそが、今の僕にとって最も深刻な問題でもあった。

この村は、生計のほとんど全てを海での漁に頼っている。

とは言っても漁村と呼べる程極端に海辺に近いというわけでもなく、一方を海に、三方を深い森に囲まれたただの寂しい小村でしかなかった。

だが森には少しばかり小柄ながらも数多くの危険なドラゴン達が棲み付いているとされ、馬車が無ければ隣町へと続く唯一の林道さえ無事に通り抜けられる保証は無いという正に陸の孤島となっている。

それ故に森へ生活資源を求めて足を踏み入れるのには多くの危険が付き纏い、必然的に漁業が村の暮らしを支える基盤となっていた。

「おはよう・・・」

やがて名残惜しいベッドから這い出して居間へ行くと、父と母が揃って朝食を摂っているのが目に入ってくる。

「やっと起きたか、ジャン」

「父さん・・・今日は漁には行かないの?」

「今日はお供えの日だからな。漁は休みだ」

お供えの日か・・・そう言えば毎週火曜日だけは、そんな名目で村の全員が漁を休んでいた。

だが一体それが何なのかについては漁師達の間だけの秘密らしく、父に聞いてみても漁に出るようになったら教えてやるとの一点張りで取り合ってもらえないのだ。

まあ・・・それについては来月になれば分かることだからそれ程気にする必要はないのだけれど。

「そう・・・それじゃあ、僕は出掛けるよ」

「それはいいが、森には近付くんじゃないぞ。最近食料を求めてなのかドラゴンどもの姿をよく見かけるからな」

「うん、分かってる」

そして父とそんな会話を交わすと、僕は服を着替えて外へと出掛けることにした。

「さてと・・・何処へ行こうか・・・」

やがて家から出てくると、僕はそんなことを呟きながらさほど大きくもない村の中をグルリと見回していた。

どうせ家にいたところで特にこれといってすることも無いだけに、18歳を目前に控えた最近は当ても無く外を出歩くのが僕の日課になっている。

とは言え村の周囲を取り囲む深い森にはドラゴンが出没するということだから、特別な用事でもない限り外出の行き先は自然と海の方へ向けられてしまうのが常だった。

それに今日は何処の家も漁には出ていないらしいので、海岸はもちろん船着場の方も閑散としていることだろう。

そういう意味では、静かに散歩でもするには正に打って付けの日だと言っていいのかも知れない。

後3週間・・・18歳の誕生日までの日数を指折り数えながら日々を過ごすのは、退屈に塗れたこの小さな村の中において僕に許された唯一の楽しみだった。

最初は過酷な漁の仕事に慣れるまでしばらく掛かるだろうが、海に出られるようになれば少なくともこんな退屈な生活とオサラバできるのは間違い無い。

汗水垂らして苦労しながら働くからこそたまの休みの日が恋しくなるのであって、幼い頃ならともかく今の僕には毎日暇を持て余すだけのこの生活は正直苦痛でしかなかったのだ。

そしてそんな思索に耽ったまま広い海岸までやってくると、僕はその湿った黒い砂浜をゆっくりと見渡していた。

ゴツゴツとした背の高い岩棚が海岸の左右を大きく囲っているお陰で、砂浜自体にはそれなりの広さがあるにもかかわらずまるで閉じた箱庭のような印象を見る者に与えている。

だがしばらく誰もいない静かな砂浜の様子を眺めていたその時、僕はふと何人かの人の足跡がその平坦な砂の上へ残っていることに気が付いていた。

「何だろう・・・あれ・・・」

もちろん、僕の他に誰かがこの砂浜に来ること自体は別に不思議なことでも何でもないだろう。

僕がその足跡を奇妙に思ったのは、それらが真っ直ぐに海岸を囲んでいる岩棚の方へと続いていたことだった。

これではまるで、あの岩棚の海岸からは死角になっている場所に何かがあるみたいじゃないか。

そしてそんなふとした思い付きに足跡の行き先を辿ってみると、やはり岩棚の波打ち際に面した場所に大きな洞窟の入口がぽっかりと口を開けていた。

こんなところに洞窟が・・・?

岩棚の大きさを考えれば奥行き自体はさして深くないようだが、砂浜から点々と続いている数人の足跡は明らかにこの洞窟の中へ入っている。

他にも洞窟の入口付近には洞窟から出て行った足跡も幾つか残っていたが、その大半は打ち寄せる波に洗われて見えなくなってしまっていた。

「真っ暗だな・・・」

海の波打ち際に面した秘密の洞窟・・・

満潮の時間になれば多少は洞窟の中にも海水が入ってくるのか、その地面はゴツゴツした岩で覆われているにもかかわらず所々に水溜りが出来ている。

それでも人の足跡があるということは、ここに何かがあるのはまず間違い無いだろう。

やがてそんな好奇心が闇への恐怖に打ち克ってしまうと、僕はゆっくりとその暗い穴の中へ足を踏み入れていた。

だがデコボコの地面が続く曲がりくねった道を慎重に足場を確かめながら歩いていたその時、僕は低い岩の上に数匹の大きな魚が置かれているのを見つけてふと足を止めていた。

薄暗さのせいもあって魚の種類までは見分けが付かないものの、普段漁で獲れる魚と比べても1番大きな部類に入るのは間違い無い。

ということはあの足跡が付いた今日の早朝か昨日の夜に、誰かがこの場所へ魚達を並べていったのだろう。

まるで何かへの・・・お供え物のように。

ズルッ

「うわぁっ!」

しかしそんなことを考えながらそっと魚へ近付こうとした次の瞬間、僕は濡れた岩で足を滑らせるとその拍子に深い岩の割れ目の中へ勢いよく右足を突っ込んでしまっていた。

「いてて・・・う・・・ぬ、抜けないぞ・・・?」

幸い怪我らしい怪我はせずに済んだようだが、随分穴の奥深くまで突き入れてしまったせいかザラついた幾つもの小さな岩が犇き合って完全に足首を固定してしまっている。

だが慌てて何とか足を引き抜こうとしたその時、僕は不意に誰かが洞窟に入ってきたような気配を感じて思わず口を塞いでいた。

「・・・?」

一体誰だろうか・・・?

曲がりくねった道のせいでその洞窟への侵入者の正体は判らなかったものの、外から差し込む光を遮った様子から察するにどうやら人間でないことだけは確かなようだ。

だがじっと息を潜めて徐々に近付いてくる物音に聞き耳を立てている内に、ようやくそれが誰なのかが判明する。

あれはまさか・・・ドラゴン・・・?

辛うじて外から届いてくる淡い光の中で僕が目にしたもの・・・

それは茶色い鱗を全身に纏った、1匹の雄のドラゴンだった。

体高は1.4メートルくらいで比較的小柄ではあるものの、背中から生えた大きな翼や後頭部に生えている乳白色の太い角、更には顎の端から微かに覗いている鋭い牙が、それが間違い無く危険な猛獣であることを告げている。

そんな・・・どうしてドラゴンがこんなところに・・・?

確かに村の周囲の森にはこんなドラゴン達が大勢棲んでいるらしいのだが、それでも体の小ささ故に数人掛かりでなら何とか追い払える為、村の中にまでは入ってこないのだそうだ。

でもまさか、そのドラゴンがこんな砂浜の片隅にある洞窟にまでやってくるとは夢にも思っていなかった。

「ま、まずいぞ・・・どうしよう・・・」

ただでさえ人間が1人で太刀打ちできるような相手ではないというのに、その上僕は今全くと言っていい程に身動きが取れないのだ。

こんな状態でドラゴンなんかに見つかったら、あっという間に食い殺されてしまうことだろう。

今はまだ幸いにも周囲から突き出している岩壁のお陰で上手く身を隠すことができているが、あのドラゴンが先程の魚の存在に気付いて近付いてきたりしたら確実に見つかってしまう。

だが何時ドラゴンがこちらにやってくるのかとヒヤヒヤしながら耐えていると、またしても外から差し込んでいた光が何かに遮られていた。

しかも、今度の侵入者は明らかに先程のドラゴンなんかよりももっとずっと大きな生き物らしい。

やがて茶色いドラゴンの方も流石にその不穏な気配には気が付いたらしく、こちらへ向かって踏み出そうとした足を止めて素早く背後を振り返っていた。

「グルル・・・?」

更には誰何とも取れるそんな唸り声が静かな洞内に響き渡った瞬間、突然大きな音と震動が辺りを激しく揺らす。

ドドッ・・・ドオオン・・・!

そして一体何事かと思って岩陰から顔を出してみると、美しい翠色の艶やかな皮膜に覆われた巨大な雌のドラゴンが先程の雄を岩床の上に組み敷いているところだった。

また別のドラゴンがとも思ったが、どうも後から入ってきた方は森に棲んでいるようなドラゴンではないらしい。

確かに細長い流線形のシルエットを描く顔立ちは茶色いドラゴンとそっくりなのだが、薄い膜が連なる奇妙な背ビレや水掻きが張った指、それに左右に大きく広がった不思議な尻尾が、彼女が海竜であることを示している。

ついさっき陸に上がってきたばかりなのか瑞々しい輝きを放つそのツルツルとした体からはポタポタと沢山の水滴が滴っていて、地面に組み敷かれた雄のドラゴンの体を濡らしていた。

「グオッ・・・グルル・・・ガアッ!」

やがて余りにも突然の出来事にしばし放心していたらしい雄のドラゴンが大きな叫び声を上げて抵抗すると、海竜がその憤怒とも呼べるような険しい表情を浮かべていた顔をほんの少しだけ歪ませる。

そしておもむろに長い爪の生えた白い手を上に持ち上げると、それがいきなり勢いよく振り下ろされた。

バキッ!

「ギャウッ!」

強烈な打撃音とともに、海竜が腹下に組み敷いた雄の顔を力一杯殴り飛ばしたのだ。

2回り近くも大きさの違うあの体格差で殴り付けられたら、如何にドラゴンと言えど堪ったものではないだろう。

その証拠に雄のドラゴンは甲高い悲鳴を上げると、必死に牙を食い縛りながら悔しげに海竜を睨み付けていた。

「グルルルッ・・・グオッ・・・グガアッ!」

海竜に手足を踏み付けられて一切の身動きを封じられながらも、雄としてのプライド故なのか茶色いドラゴンが怒りに満ちた視線を眼前の海竜へと突き刺している。

だがそんな無力な雄の様子に、海竜の顔に再び嗜虐的な微笑が浮かんでいた。

バギャッ!

「グガッ!ガ・・・ゥ・・・」

持ち上げられていた顔が振り回されて地面に叩き付けられる程の、強烈極まりない海竜の殴打。

懸命に虚勢を張っていた雄のドラゴンも流石にこれには自身の危うい立場を認識したのか、海竜を睨み付けているその眼には明らかに怒りよりも恐怖の度合いが色濃くなっている。

しかし海竜の方はその雄の態度にまだ満足していなかったらしく、力の漲った大きな手が今度は腹下の獲物に見せ付けるかのようにゆっくりと振り上げられていった。

「ウグッ・・・グゥ・・・アウゥ・・・」

その途端、雄のドラゴンがさっきまでの唸り声とは違う甲高い叫びを上げ始める。

多分、助けを求めているのだろう。

自身よりも遥かに大きな海竜に捕らえられて痛め付けられているという恐怖に、あんな恐ろしげなドラゴンが泣き叫んで許しを乞うているのだ。

だが人間の僕が見ても憐れみを誘う程のそんな命乞いの声にも、海竜は表情1つ変えることなく三度その巨腕を振り下ろしていた。

ゴギャッ!

「ギャッ・・・!」

ああ・・・な、なんてことを・・・確かに棲んでいる環境は違うかも知れないけれど、仮にもあんなに必死で許しを乞うている同族にあそこまで無慈悲な仕打ちをしなくてもいいだろうに・・・

雄のドラゴンの方はまだ辛うじて息があるようだが、度重なる海竜の容赦無い殴打にもう微かな声を上げる気力さえ失ってしまったのかグッタリと地面の上に横たわっていた。

どうしよう・・・あんな凶暴な海竜に見つかったら、僕もどんな悲惨な目に遭わされるか分かったものではない。

だが岩の隙間にはまり込んだ足を抜こうと下手に身動きすれば、物音を立てて海竜に気付かれてしまうだろう。

やがてどうしていいのか分からずにふと海竜のいたところに視線を戻してみると・・・

なんとあの海竜がもう動かなくなった雄のドラゴンに向けてまたしても腕を振り上げようとしていた。

「なっ・・・」

その瞬間、眼前に広がっていた信じられない光景に僅かにだが思わず驚愕の声を漏らしてしまう。

し、しまった・・・!

慌てて岩陰に体を引っ込めたものの、海竜は間違い無くさっきの声に気が付いた様子だった。

早く逃げないと、このままじゃ・・・

やがてパニックに陥り始めた僕の頭の中に海竜のゆっくりとした、しかし重々しい足音が聞こえてくる。

き・・・来た・・・やっぱり気付いたんだ・・・!

だがじっと岩陰に隠れたまま海竜の様子が見えないのも不安で、僕はほんの少しだけ岩陰から顔を出していた。

その視界の中に、誰かが隠れていないかを探るように岩陰を入念に覗き込みながら近付いてくる海竜の姿が映る。

僕を探しに来たお陰であの雄のドラゴンの方はあれ以上危害を加えられずに済んだようだが、その手足は限界を超えた苦痛にピクピクと小刻みな痙攣を引き起こしていた。

しかし・・・

「ガ・・・ウゥ・・・」

ブン!グシャッ!

「・・・!」

ほとんど無意識に漏れたのであろうドラゴンのか細い呻き声に反応して、海竜の太い尻尾が彼の上に力一杯振り下ろされる。

その凄まじい尾撃の威力に地面に投げ出されていたドラゴンの手足がビクンと大きく跳ね上がり、再び岩床の上に落ちた時にはもう微かな震えさえ見ては取れなくなってしまっていた。

あ・・・ああ・・・は、早く逃げないと・・・

目の前で無残に叩き潰された雄のドラゴンの姿に、僕は心の底から震え上がっていた。

たまたま出遭っただけであろう同族にさえあれ程までに冷酷に止めを刺す海竜が、同じようにこの洞窟へと入り込んだ僕を見逃してくれるとは到底考えられない。

だが逃げようにも身動きが取れないばかりか再び洞窟への侵入者を探しながら近付いてきた海竜の姿に、僕は早くも限界を超えた凄まじい恐怖に押し潰されそうになっていた。

何とか海竜が気付かずに通り過ぎてくれることを祈ろうにも、僕のすぐ傍には大きな魚が不自然なまでに幾つも置かれているのだ。

魚を主食とする海竜がそれに気付かないはずは無いだろうし、そうなれば僕の存在にも気が付くのは確実だろう。

ドス・・・ドス・・・

複雑に入り組んだ洞内を隅々まで隈なく探すように、海竜がゆっくりと僕の方へと近付いてくる。

そしていよいよ海竜が魚の置かれた岩を乗り越えてくると、僕は地面に仰向けに倒れこんだままその鋭くも冷たい視線と正面から目を合わせてしまっていた。

「ひっ・・・ひぃ・・・」

反射的に海竜から逃れようと両手が地面を掻いたものの、岩の隙間にはまり込んだ右足が無情にもその逃走に歯止めを掛ける。

だ、駄目だ・・・殺される・・・だ、誰か・・・助けてぇ・・・

もう逃れられないという絶望が頭の中を黒く塗り潰してしまい、僕はガタガタと震えながら海竜を見上げていることしか出来なかった。

やがて眼前で動けなくなっている人間の姿を認めた海竜が、静かにその顔を僕に近付けてくる。

「た、助けて・・・あ・・・ぁ・・・うわあああっ・・・」

初めて見た時からその顔に浮かべられていた険しい表情には相変わらずこれと言った変化が無いお陰で海竜が一体何を考えているのかは分からなかったものの、あの雄のドラゴンにした仕打ちを考えれば大体の想像は付く。

そして目に大粒の涙を浮かべながらカチカチと歯を鳴らして怯えている僕の様子を一頻り眺め回すと、海竜が何の前触れもないままに突然その左手を大きく振り上げていた。

「い、嫌だ・・・やめて・・・やめてぇ・・・!」

その瞬間先程目の前で雄のドラゴンが執拗に殴られ続けた光景が脳裏に蘇り、恐らくは無駄だと分かっていながらも思わず身を護ろうと必死に両手を掲げて体を縮込めてしまう。

バガッ!

「わあっ!」

だが意外にも、握り締められた海竜の拳が振り下ろされたのは僕の右足が挟まっていた岩の割れ目の傍だった。

その衝撃で少しばかり岩が砕け、あれ程きつくはまっていたはずの足があっさりと割れ目から抜けてくる。

「あ・・・」

もしかして・・・助けてくれたのだろうか・・・?

さっきの雄のドラゴンとの一件があるだけにその考えには流石にまさかと思ったものの、海竜も僕にそれ以上のことをするつもりは無いらしい様子にようやく元の落ち着きが戻ってきていた。

「み・・・見逃してくれるの・・・?」

人間の言葉を理解することはできないのかその問いに海竜からの返事は無かったが、少なくとも僕に対して害意が無いことだけは何故か本能的に理解できる。

そして依然としてじっと僕を見つめている海竜の前で静かに体を起こすと、僕は緊張に荒らぶる心臓の鼓動を静めるように少しだけ彼女から距離を取っていた。

その一見してずんぐりとした巨体には海の中を泳ぎ回ることで鍛え上げられた逞しい筋肉が所々から覗いていて、背中側を覆う美しい翠色の皮膜とは対照的に腹側の半身は透き通るような純白に塗り分けられている。

手足の指の間には薄い水掻きが張っているもののその指先には他のドラゴンと同じく長い爪が生えており、雄のドラゴンを容赦無く叩き潰した尻尾も完全な尾ヒレではなく尖った先端が突き出していた。

つまりこの海竜は、海中ばかりではなく陸上でも生活できる種族なのだろう。

だがぼんやりとそんなことを考えている内にようやく僕への警戒を解いてくれたのか、海竜は僕からその鋭い視線を外すと傍に置かれていたお供え物らしき大きな魚を掴み上げて口へと運んでいた。

パクッ・・・モグ・・・モグ・・・

どう見てもそこにあるはずの無い魚の姿を見てもまるで訝しがる様子も無く次々と食事を進めていく海竜の様子を見る限り、恐らく彼女は最初からここに魚が用意されていたことを知っていたのだろう。

つまりこの魚達は、彼女の為にわざわざ誰かが置いていった物なのだ。

そしてもしこれらが僕の村のお供えの日に関係しているのだとしたら、漁師達は皆この海竜の存在をも知っているということになる。

その上で漁師ではない他の人々にはその事実を伏せているのだから、きっと重要な秘密があるのだろう。

とは言え、この海竜と意思の疎通が図れない以上それを彼女から聞き出すのは不可能というもの。

取り敢えずは彼女の方ももう僕に興味を示す気配は無さそうだから、このまま食事の邪魔をしないようにそっと出て行くとしよう。

やがて思った通り彼女から見咎められることもなく洞窟から出てくると、僕は眩いばかりの日光に目を細めながら相変わらず人の気配が感じられない海岸をぼんやりと見渡していた。

それにしても、あの海竜は一体何だったのだろうか・・・

少なくとも岩の隙間に足を取られて身動きできないでいた僕を助けてくれたことは紛れも無い事実なのだが、同時に僕の眼前であの雄のドラゴンに容赦無くとどめを刺した瞬間もはっきりとこの目に焼き付いている。

最初は人間に対してだけ友好的な種族なのかとも考えてみたのだが、最初に僕を見つけた時の彼女の目には明らかに冷たい殺気のようなものが宿っていた。

もし僕が何らかの武器を持っていたり或いは彼女に対して敵対的な態度を取っていたとしたら、僕もあの雄のドラゴンと同じく嬲り殺しの憂き目に遭わされていたのはまず間違い無いだろう。

とにかく家に戻ったら、父にこのことを話してみるとしよう。

幾ら漁師の間だけの秘密だとは言っても、実際に海竜の姿を見た以上父も無理に隠し立てはしないはずだ。

それから20分後・・・僕はようやく自分の家に帰り着くと、昼食の片付けをしている母を横目に寛いでいる父を家の外に呼び出していた。

「父さん、ちょっといい?」

「ん?どうしたんだジャン、そんなに服を濡らして・・・」

「いいから、大事な話なんだよ」

そして何とか億劫そうに腰を上げた父と2人きりになると、さっきの出来事を話して聞かせる。

「・・・それで、その海竜が岩に挟まってた僕の足を外して助けてくれたんだ」

「・・・」

「ねぇ、教えてよ!お供えの日って、あの海竜の為に魚を供えに行ってるんだろ?」

やがて僕がそこまで言うと、それまでじっと黙って聞いていた父が静かに口を開き始めていた。

「仕方ないな・・・まあ来月になれば話すつもりだったから問題は無いんだが、他の人には言うんじゃないぞ」

「う、うん・・・でもどうして?」

「ただでさえ森に棲むドラゴンのお陰で漁業に頼っているのに、海竜がいるなんて知ったら不安が広がるからだ」

成る程・・・あの海竜が人には危害を加えないと分かっている漁師達ならともかく、確かに普通に暮らしている人達にとっては森のドラゴンも海竜も等しく脅威に感じられてしまうのだろう。

それは他でもないこの僕自身が、ついさっき身を以って実感したことからも理解できる。

「それに、あの海竜は決して人間に友好的なわけじゃない。下手をすれば食い殺されていたかも知れないんだぞ」

「ええっ?」

「お前は信じられないかも知れんがな・・・20年前まで、あれは漁師達の間で恐れられた人喰い海竜だったんだ」

人喰い海竜だって・・・?

父のその言葉に、僕は今頃になって背筋が冷たくなったのを感じていた。

「もしかして・・・漁の船を襲ってたの?」

「ああ・・・操舵手を除いて何十人もの漁師が餌食になったし、時には船ごと沈められたこともあったらしい」

そんなことが・・・

「実際、俺も船を襲われたことがある。3人の仲間が乗ってたんだが、その全員が海に引き摺り落とされたんだ」

「父さんは無事だったの?」

「そうだ・・・海に落ちた仲間が襲われている間に、他の船の連中と必死に逃げてきたんだよ・・・」

だがそう言った父の顔に何ともやりきれない表情が浮かんだことに気が付いて、僕は少しばかり胸を痛めていた。

「う、うわああああ!た、助けてくれぇ!」

今から20年前・・・そんな船から落ちた仲間達の必死に助けを呼ぶ声が、1人だけ船に取り残された俺の耳に痛く突き刺さっていた。

だが彼らを助けようにも、ロープを垂らせば今度は俺が海に引き摺り落とされてしまうだろう。

それに仮に甲板の何処かにロープを結んでみたとしても、3人もの人間が船に這い上がるのをあの海竜が黙って見過ごすはずがない。

いやそればかりか、下手をすればこの船そのものだって転覆させられかねないのだ。

「ひっ!うわぼっ・・・ごばっ・・・がば・・・」

しかしそんなことを考えている内に、やがて助けを求めていた仲間の1人が突然海中に引き込まれていく。

何とか水面に顔を出そうと激しく両手を暴れさせる度に辛うじて鼻先が浮かび上がってくるものの、それは彼が海竜の手を逃れたからではなく、恐怖の時間を長引かせる為に海竜が敢えて力を緩めているのだ。

「ぶはっ・・・は・・・ぁ・・・ごぼごぼっ・・・」

その証拠にようやく水面から顔を出して一呼吸を吸おうとした直後、またしても彼の頭が水中に消えてしまう。

他の2人の仲間もそれが海竜による水責めの拷問であることを悟ったらしく、ほとんど恐慌状態に陥って言葉にならない何かを喚き散らしていた。

「銛だ!銛をくれぇ!」

「銛?銛か?これを使え!」

だが阿鼻叫喚の最中に僅かに割り込んできたその声を聞いて、さっきも使った長い銛をリーダーの男に投げてやる。

そしてそれを受け取ると、彼は相変わらず浮いたり沈んだりを繰り返してすっかり疲れ切ってしまっていた仲間の足元目掛けて勢い良く潜っていった。

その直後、濁った水の中で一体何が起こったのか・・・

リーダーの男が海中に潜った数秒後、突然それまで襲われていた仲間が一気に水中深くまで引き摺り込まれた。

更には血のような赤黒い濁りが周囲に浮き上がり、一瞬の静寂が極度の緊張とともに周囲に張り詰めていく。

だが一向に水面に浮かんでこないリーダーの安否が気になりだした次の瞬間、今度は最後に残っていた仲間が短い悲鳴を残してその姿を消していた。

「まだ奴は生きてるぞ!」

「とにかく逃げるんだ!このままじゃ全滅しちまう!」

「それからどうなったの?」

僕を助けてくれたあの海竜が、かつては屈強な漁師達さえ恐れる残酷な海の怪物だった・・・

その事実はまだ僕にとって信じ難いものではあったのだが、父の話を聞いている内に僕は背中に冷たい汗を掻いているのに気が付いていた。

「それから・・・俺達は陸に向かって必死で船を走らせた。幸いにも、海竜は俺達の後を追って来なかったんだ」

「どうして?」

「その理由が分かったのはしばらく先のことでな・・・とにかく、ここから先は村長に聞いた話になる」

村長・・・か。

今は村を纏める為に漁は引退しているが、昔は彼もこの村の漁師の1人だったという。

その村長が、あの海竜にどう関わっているというのだろうか・・・?

「俺達が海竜から逃げ延びた日の2日後、今の村長が偶然例の洞窟で海竜が倒れているのを見つけたんだよ」

「海竜が・・・倒れてたの?」

「脇腹の辺りに銛が突き刺さっていてな・・・出血も酷くて、彼によればほとんど瀕死に近い状態だったらしい」

成る程・・・その怪我のせいで、彼女は父達の船を追うことができなかったのだろう。

「だが彼は、何を思ったのか長年俺達を苦しめてきたその海竜を助けることを選んだんだ」

「他の漁師達は、皆反対しなかったの?」

「その頃はまだ村長も海竜を見つけたことを村の人々には秘密にしていたから、誰も知らなかったのさ」

まあ確かに、洞窟で瀕死の海竜を見つけたなんてことが他の人々に漏れたらまず間違い無く誰かがひっそりと彼女にとどめを刺しにいったに違いない。

だが村の人間達と敵対していたあの巨大な海竜を相手に村長がたった1人で一体どう立ち回ったのかについては、流石に僕にも全く想像することができなかった。

打ち寄せる波の音以外は他に何も聞こえない、心落ち着く静かな私の塒。

その海岸の岩棚にある薄暗い洞窟の中で、私は辛うじて舌先が届く脇腹にできた痛々しい傷口を舐めていた。

2日前、人間達の船を襲った時に受けた銛の傷・・・

忌々しいことに深々とこの身に突き刺さったその黒い穂先には小さな返しが付いているらしく、銛を抜こうとする度に傷口を抉られるような凄まじい激痛と夥しい出血が否応無く私の体力を削り取っていく。

丸2日間何も口にしていないお陰で空腹の唸りを上げている呑気な腹には些か苛立ちを覚えなくもないのだが、まずいことに私は早くもこの場所から動く気力が尽き掛けてしまっていることを自覚していた。

ザッ・・・

とその時、それまで静寂を保っていた洞内に突然不穏な物音が響き渡った。

それと同時に何者かの・・・恐らくは人間の気配が外光を遮る影となって私の眼前に揺れると、ややあってまだ30歳は迎えていないと見える年若い男がのそりと姿を見せる。

「あっ!」

そして岩壁に身を寄せていた私の姿に気が付くと、彼は甲高い声を上げてその場に凍り付いていた。

まずい・・・まさか人間がこんなところまでやってくるとは・・・

もし万が一にもこの男を取り逃がしたら、大勢の人間達が大挙して私の命を奪いにやってくることだろう。

だが男を殺そうと普段の倍以上に重く感じられる腰を上げようとした次の瞬間、彼はそんな私の殺気を感じ取ったのか素早く身を翻すと洞窟の外に勢い良く飛び出していった。

しまった・・・どうやら、私の命もこれまでのようだな・・・

こんな怪我を負っているところを大勢の人間達に襲われたら、如何に私とてこの身を護り切れる道理は無い。

とは言え・・・激しい出血と積み重ねられた疲労や空腹のせいで、私は放っておいても明日をも知れぬ命。

仮にさっきあの人間を殺すことができたとしても、この怪我を癒すことができるわけではないだろう。

それならば、いっそ人間達に叩き殺された方が早く楽になれるというものだ。

そしてそんな何処か現実感の欠如した思考を巡らせながら静かに最期の瞬間を待っていると、やがてこの洞窟に近付いてくる慌しい人間の足音がはっきりと聞こえてくる。

さて・・・どうしたものか・・・

これまで多くの人間達を食い殺してきたことへの積年の恨みを受けておとなしく嬲り殺しにされるのもいいが、最後まで凶暴な怪物を演じて連中を何人か道連れにしてやるのも悪くないかも知れぬ。

だが洞内に響く足音の数が思っていたよりも随分と少ないことに首を傾げていると、何と先程の男がたった1人でまた私の許へと戻ってきたらしかった。

「おい、まだ生きてるか?」

な、何・・・?この男は、一体何を言っているのだ?

「安心しろ。助けてやるからな」

予想外の事態に混乱した頭が、そんな男の言葉を理解するのにまたしても長い時間を必要とする。

助ける・・・だと・・・?

彼の身に着けている衣服から微かに漂ってくる潮の香りから察するに、恐らくはこの人間も漁師の1人なはず。

それならばどう考えても私の正体を知らぬはずはないのだが、何故彼はこの私を助けようとするのだろうか?

だが眼前の男の言葉に嘘を見つけ出そうと思考を巡らせる内に、彼は何時の間にか私のすぐ傍までまるで臆することなく近付いてきていた。

そして銛の突き刺さった腹の傷をしげしげと見つめながら、何事かを思案するようにじっと押し黙ってしまう。

馬鹿な・・・!

確かに私は大きな怪我を負っているとは言え、四肢が全く動かせぬ程極度に消耗しているわけではないのだ。

私がほんの少し腕を振るえば、小さな人間など一瞬で物言わぬ肉塊に姿を変えることだろう。

なのにこの男は、私に襲われる可能性を微塵も考えてはいないらしい。

そしてその余りにも無防備に過ぎる彼の姿に毒気を抜かれたのか、私は思わず反射的に振り上げそうになった腕から力を抜いてしまっていた。

「こいつは酷いな・・・とにかく、銛を抜くぞ。少し痛いだろうが何とか我慢してくれ」

やがて静かに動向を見守っていた男の口からそんな言葉が聞こえると、私はギクリと身を震わせていた。

も、銛を抜くだと・・・?そんなことをしたら・・・

だが私の心中に湧き上がった不安を知ってか知らずか、男が傷口に程近い銛の根元を静かに握る。

そしてまるで腫物を扱うかのような慎重な手付きで、彼が息を止めながらゆっくりと銛を引き抜き始めていた。

ズ・・・ズズ・・・

「ガッ・・・ア・・・ウァ・・・」

銛の先端に施された返しの棘が、傷付いた私の体内を容赦無く抉っていく。

「大丈夫か?もう半分抜けたからな・・・後少しの辛抱だぞ」

それでも彼は私が耐え難い激痛に声を漏らす度にその手を止めては、励ましの声を掛けながら必要以上に傷が増えないように気を遣ってくれているらしかった。

そんな不可解だが献身的な彼の行動に私も少しばかり警戒心を緩めると、大きく息を吐いてから先を続けるように視線で彼を促してやる。

「よし、続けるぞ・・・」

ズブ・・・ズズズッ・・・

「アゥ・・・アガァ・・・」

頭の中が滅茶苦茶に掻き回されるかのような未曾有の痛み・・・

それに耐えようと自らの掌に爪が食い込む程強く握り込んだ私の拳を見て、彼がまたしても手を止めてくれる。

「もうすぐだ・・・こいつさえ抜ければ、お前は助かる。またあの広い海を泳ぎ回れるようになるんだぞ」

必死で牙を食い縛りながら苦悶に喘ぐ私を勇気付けようとしてなのか、私にとっては小さな小さな彼の手が血に濡れた腹を優しく摩っていた。

「ほら、さっさと抜いちまうぞ。もう少しだけ頑張れ」

そして私の呼吸が落ち着いたのを見計らって、いよいよ彼がその手に最後の力を込める。

ズブブ・・・ズグ・・・グボッ・・・!

「ガァッ!」

それから数秒の間を置いてようやっとの思いで血に塗れた銛が体から抜けた瞬間、私は最後に弾けた強烈な痛みに思わず甲高い悲鳴を上げてしまっていた。

だが勢い良く血の噴き出した傷口を彼が何かの液体を滲み込ませた布で強く押さえ付けると、チリリとした鋭い痛みとともにジンとした熱さが全身に広がっていく。

「大丈夫だ、血はすぐに止まる。酒が多少傷に沁みるだろうが、このまま縛るぞ」

「ア・・・ゥ・・・」

それからしばらくして体中を焼き尽くさんばかりに暴れ回っていた激痛がようやく引いてくると、何時の間にか私の体に丈夫な白い布のようなものが傷口を覆うように何重にも巻き付けられていた。

そして度重なる痛みとの戦いにすっかり消耗した体を岩壁に凭れ掛けると、彼がふぅと大きな息を吐いて持っていた荷物の中から1匹の魚を取り出してくる。

「そら、今朝獲れたばかりの魚だ。腹も減ってるだろ?」

それを見た途端、私は深い感謝とともにどうして人間が、それも最も私を恐れ忌み嫌っているはずの漁師がここまでして私の命を救おうとしているのかに尽き得ぬ疑問を抱いていた。

「いいからほら、食べなって」

やがて私が躊躇していることに気付いた彼が、そっと私の口元に新鮮な魚を近付けてくる。

とにかく、空腹なのは事実なだけにこの差し入れは素直に有り難く頂いておくべきだろう。

そうして遠慮がちに小さく開けた口の中に彼の持っていた魚が放り込まれると、私は2日振りに味わう食事にこの上も無い至福の時を感じていた。

「さて、と・・・」

ややあって私が魚を食べ終わったことを確認すると、それまで私の傍でしゃがみ込んでいた彼が私と同じように近くの岩壁へとその背を預けて腰を下ろす。

「落ち着いたか?」

そしてまるで私が人語を解していることを知っているかのように、彼がふとそんなことを訊いてくる。

まあつい先程まで生と死の境を彷徨っていたようなものだから、確かに落ち着いたと言えばそうなるのだろう。

だがそれと同時にやはり彼が何故私を助けてくれたのかがどうしても理解できず、私は肯定の証として頷く代わりに彼に対して疑問の視線を投げ掛け続けていた。

「ははっ・・・そんなに不思議そうな顔をしないでくれよ」

やがて私の視線の意味を読み取ったのか、彼が何処か照れ臭そうに苦笑しながらポリポリと頭を掻き毟る。

「俺さ・・・小さい頃に母さんを病気で亡くして、漁師だった親父に男手1つで育てられたんだよ」

遠い過去を振り返っているかのように洞窟の天井を仰ぎ見ながらそう話し始めた彼の顔には、悲しさとも寂しさともつかない奇妙な、それでいて暗く沈んだ表情が浮かんでいた。

「でも俺が20歳の時、俺と親父の乗った船が突然の大時化で沈んでね。2人とも海に投げ出されて・・・」

大時化に遭って船が沈んだ、か・・・

「俺は幸運にも仲間の船に引き上げられて無事だったけど、親父は大波に呑まれて命を落としてしまったんだ」

それを聞いて、私は彼に気付かれないようにほんの少しだけ安堵の息を漏らしていた。

もしや命の恩人であるこの男の父親を過去に私が食い殺したのではないかと内心肝を冷やしていたのだが、どうやらそういう因果があるというわけではないらしい。

それにしても、若くして両親を亡くしてしまうとは何と不運な人間なのだろうか・・・

しかもその原因が病と天災だというのだから、きっと彼にしてみても耐え難い孤独の悲しみを一体何にぶつければいいのか分からなかったのだろう。

「そのせいで、俺も一時期は酷くやさぐれてね・・・ずっと、独りになれる静かな場所を欲していたんだ」

そしてじっと押し黙ったまま彼の話に耳を傾けている内に、私はそんな彼の苦悩や辛さが他でもないこの私自身にも理解できる類の感情であることを認識し始めていた。

「そんな時に丁度この洞窟を見つけて・・・ここはしばらく、俺にとってもお気に入りの場所だったんだよ」

この洞窟が・・・?そんなまさか・・・

いや・・・確かによくよく考えてみれば私がここにいるのは夜眠る時と狩りを終えて少しばかり休みたくなった時だけで、それ以外の時間の大部分は留守にしていることの方が遥かに多い。

この人間が昼間の数時間だけこの洞窟の中で過ごしていたとしても、単純に私がそれに気付いていなかっただけということは十分に有り得るだろう。

「でもある日偶然ここで昼寝をしているお前を見かけてさ・・・あの時ばかりは、本当にびっくりしたよ」

まあ、それはそうだろう。

彼もただでさえ海の怪物として大勢の漁師達に恐れられていた私が、まさかこんな村のすぐ傍に塒を構えていたとは夢にも思わなかったのに違いない。

しかしそれなら何故、彼は私の存在を村の者達に伏せたのだろうか・・・?

「だけど静かに寝息を立てているお前の顔を見ている内に、俺にはお前が何だか凄く寂しそうに見えたんだよ」

さ、寂しそう・・・だと・・・?

「それから、俺にはどうしてもお前が悪い生き物には見えなくなっちまってな・・・」

たったそれだけの理由で、この男は怪我をしていた私に躊躇無く近付いたと言うのか?

ともすれば私に殺されていたかも知れないというのに、そんな言うなれば思い込みだけで自身の命を危険に晒すなど私には到底考えられることではない。

だがそれよりも何よりも私が驚愕したのは、彼が私の寝姿に感じたという孤独感が真実であるということだった。

「でも良かったよ。村の連中の話でお前が怪我をしたんじゃないかと思ってきたら、その通りだったからな」

「・・・」

「俺さ・・・お前が生きる為に人間を襲ってるってことは分かってるつもりだ。でもできることなら・・・」

やがてそう切り出した彼が、じんわりと血の滲み出した私の腹をそっと撫でながら静かに先を続ける。

「俺の大切な仲間達を傷付けるのは、もう止めて欲しいんだ。俺の言ってること、解るだろう?」

そんな彼の切実な願いに、私は思わずゆっくりと頷いてしまっていた。

命を救われたという感謝の念からだけではなく、私が胸の内に密かに抱いていた冷たい孤独の闇を見抜いた彼が何だか私にとってこの上も無く大切な存在のように思えたからだ。

「そうか・・・その返事で、俺も安心したよ」

心底ホッとしたといった様子でそう漏らした彼の姿に、私も何故か少しばかり心が安らいでしまう。

「それじゃあ俺は村に戻るからな。また明日新鮮な魚を持ってきてやるから、それまで安静にしてるんだぞ」

そしてその言葉とともに洞窟を出て行った彼を見送ると、私は静かに目を閉じて体を休めることにしたのだった。

「それから、あの海竜に船が襲われることは無くなったの?」

「そうだ。少なくともあれ以来、船が襲われたという話は1度も聞いたことが無い」

成る程・・・ということは、あの海竜は今も村長の言葉通り村の人々を傷付けないように生きているのだろう。

勝手に塒に忍び込んだ僕を助けてくれたのも、それなら納得がいくというものだ。

「あれ?でもさ、村長は何時他の漁師達に海竜を助けたことを打ち明けたの?」

「彼が洞窟で海竜の手当てをしてから1ヶ月後くらいに、彼と共に漁に出た船が大時化に見舞われたんだ」

「大時化って?」

そんな僕の質問に、父が遠くに向けていた視線をこちらに戻す。

「年に数回、突然天候が変わって海が激しく荒れることがあるんだ。村長の父親も、それで命を落としたんだよ」

「じゃあ、凄く危険なんだね」

「普段ならそこまで酷くはないんだがな・・・その時は、3隻の船の内2隻が転覆する程の激しい嵐だったんだ」

嵐で船が転覆しただって・・・?

船から人が投げ出されたとかなら僕にもまだ理解は出来るものの、一体どれ程凄まじい波風が吹き荒れればそんなことが起こり得るというのだろうか。

「それで・・・?」

「幸い、沈んだ船の仲間は残った船に引き上げられて奇跡的にも全員無事だった。死者は1人も出なかったんだ」

確かに、父の話を聞く限りではそんな激しい風雨の中で荒れ狂う海に投げ出された漁師達が全員無事だったというのは正に奇跡的なことだったのだろう。

「だがしばらくしてようやく嵐が収まった時、船はもう動かせなくなってしまっていた」

「どうして?」

「オールは全て折れるか波に攫われて、帆を掛けるマストも酷く傷んでいたからな。もう完全にお手上げさ」

そう言った父の顔には、恐らくは当時も抱いていたのだろう何処か諦観を孕んだ苦い表情が浮かんでいた。

「漂流を始めてから2日後、俺達は全員体力の限界を感じ始めていた。まあ無理も無いことだが・・・」

「食料が無かったの?」

「食い物は魚で何とかなったが、水が足りなかったんだ。水樽はとうに空になり、全員が渇きに苦しんでいた」

水・・・か・・・

海という場所柄余り意識してはいなかったが、言われてみれば確かに海水は飲料水の代わりにはならないもの。

しかも多くても1隻に4人程度しか乗ることを想定していない船に10人近い人間が乗っていたのだから、あっという間に水不足に陥ってしまったというのも頷ける話だ。

「状況に変化があったのはその日の昼過ぎでな・・・あの海竜が、突然船の近くの水面から顔を出したんだ」

「助けに来てくれたんだね」

「ああ。だが村長以外の漁師達は皆あの海竜が死んだものと思っていたからな・・・盛大なパニックが起きたよ」

あの大時化の日から2日後・・・

俺はあれ以来雨が降る気配を全く見せない快晴の空を見上げながら、ただただじっと船の甲板に寝転んでいた。

季節は間も無く暑い盛りの8月中旬に差し掛かろうとしているというのに、喉を潤す水が無いというのがこれ程までに辛く苦しいものだったとは・・・

他の仲間達もその思いはどうやら俺と同じだったらしく、誰もが無言のまま日陰に座り込んでいて立って歩いていた者はたったの1人だけだった。

だがぼんやりと海を見つめていたその仲間が、いきなり大声を上げて何かを喚き始めていた。

「う、うわああああっ!で、出た!あいつが出やがった!」

「何だ?何が出たってんだ?」

「あの海竜が・・・あいつが生きてやがったんだ!あ、あぁ・・・も、もうおしまいだ・・・」

彼のその言葉に、その場にいた全員が驚愕の表情を浮かべて海竜の現れた海の方へと視線を向ける。

だが特に襲ってきそうにない海竜としばし目を合わせた直後、後に村長となる1人の男が急に顔を輝かせていた。

「おい、ロープだ!ロープを持ってきてくれ!」

「ロープだと?そんなもの何に使うんだ?」

「いいから、助かりたかったら早くしろって」

助かりたかったらだって?

船が動かせない上にあの人喰い海竜まで出てきたというのに、ロープなんかで一体何をすれば助かるというのか。

そして半信半疑ながらも言われた通りに長くて丈夫なロープを渡してやると、彼はそれを船の舳先に固く結び付けてから反対側の端をあろうことか海に放り投げたのだった。

その数瞬後、ロープの先が水面に落ちるポチャンという短い音が周囲に響き渡る。

「お、おい!何をしてるんだ!?そんなことしたらあいつが・・・」

「早くロープを引き上げろ!船ごと海に引き摺り込まれちまうぞ!」

ただでさえ船底に穴を開けたり船を引っ繰り返したりするような化け物がいるというのに、彼は一体何を考えて舳先に結んだロープを海に垂らすなどという行動を取ったのだろうか?

だが慌てふためく仲間達を横目にそんなことを考えている内に、少し離れたところから船の様子を窺っていた海竜が海中に潜る様子がふと目に入ってくる。

「大丈夫だ!いいから皆落ち着け!」

「落ち着けだと!海竜がいるんだぞ!俺達全員、あいつの餌にする気か?」

「違うんだ。あの海竜は、俺達を助ける為に来てくれたんだよ」

何だって・・・?

敢えて声には出さなかったものの、俺が心中で呟いたその言葉は他の仲間達の脳裏にも同じように浮かび上がったらしかった。

「あいつが・・・俺達を助けるだと?どういうことだ?」

やがて騒ぎが静まるのと引き換えに今度は困惑した雰囲気が周囲に流れ始めたその時、海竜がロープを引っ張ったらしいガクンという大きな衝撃が船を揺らす。

だがそのまま静かに船が動き始めた気配を感じて、俺はロープを結んでいた船の舳先から海を覗き込んでいた。

その瞬間、ロープを口に咥えた海竜が懸命に何処かへ向かって泳いでいる姿が目に入ってくる。

「おい皆、あの海竜が・・・この船を引っ張ってるぞ」

「何だと?それじゃあ本当に・・・あいつが俺達を助けに来たとでも言うのか?」

俺はまだ事態を上手く飲み込めてはいなかったものの、それでももしかしたら助かるかも知れないという特に根拠の無い希望のようなもののお陰で少しばかりの落ち着きを取り戻していた。

「なあ、説明してくれ。どうしてあの人喰い海竜が、俺達を助けようとしてるんだ?」

そしてそんな俺の問いに、彼が何処か神妙な面持ちを浮かべながらその場に座り込む。

「その前に、皆に話しておかなきゃならないことがある。もう心配は無いから、冷静に聞いて欲しいんだ」

「俺達はその時、初めて彼があの海竜を助けていたことを知ったんだ」

村の近くの海岸に海竜の塒があること、この1ヶ月の間に獲れた魚の一部を彼が毎日海竜に持っていったこと、もう船は襲わないと海竜が約束したこと・・・どれもこれも、漁師達には俄かには信じられなかったに違いない。

「だが現実に俺達を襲うでもなく必死に船を引っ張って泳ぐあの海竜を見て、俺達は彼を信じざるを得なかった」

「皆納得したの?」

「もちろん、全員がすぐにあの海竜を信用したわけじゃないが・・・事実、俺達は無事に村に帰ってこれたんだ」

そうだったのか・・・

しかもその出来事が今から20年程前の話ということは、母はその少し後に僕を身篭ったことになる。

もし父が死んでいたら僕は生まれなかったかも知れないと思うと、僕もあの海竜に恩があるということだろう。

「半日掛けてようやく海岸が見えた時には、本当に全員が抱き合って喜んだよ」

「じゃあ、お供えの日っていうのもその時から?」

「俺達が村に帰り着いたのが火曜日だったからな・・・それ以来、感謝の念を込めて毎週魚を届けているんだ」

なんて良い話なのだろうか。

かつては船を襲う怪物として恐れられていた海竜が、今やまるで村の守り神のように扱われているとは・・・

それにそう言う経緯があったのなら、確かに漁師以外の村の人達には秘密にしておいた方が無難だろう。

今は改悛したとは言え、彼女に夫や父親を食い殺された者達にとってあの海竜は村の守り神どころか憎むべき復讐の相手と思われても仕方が無いのだから。

「もちろん、俺も今ではあの海竜に感謝している。だからこそ、他の人達には絶対に秘密にするんだぞ」

「母さんにも?」

「そうだ。なぁに、お供えの日については、ただの定休日ってことにしておけばいいだけの話だろ?」

それは・・・確かにそうだけどさ・・・

だが長い話を終えて家の中に戻っていく父の後姿を静かに見やりながら、僕は胸の内にまだほんの少しだけ釈然としない思いを抱え込んでいた。

その翌日・・・僕は昼過ぎ頃に家を抜け出すと、またあの海竜の棲む洞窟へと行ってみることにした。

見た目には確かに恐ろしげな険しい表情を浮かべているものの、少なくとも今の僕が彼女に対して抱いている微かな恐怖心の理由は彼女が雄のドラゴンを容赦無く叩き潰した瞬間を見てしまったからに他ならない。

初めて出遭ったはずの僕を助けてくれたことや村に帰ってこない村長を心配して助けに行ったことを考えると、あの海竜は本当は優しい心根の持ち主なのではないかという思いが僕の胸にも沸々と湧き上がり始めていた。

そしてようやく人影の無い海岸に辿り着くと、岩棚を回り込むようにして洞窟の中へと足を踏み入れていく。

昨日と同じ真っ暗な闇としんとした不気味なまでの静けさが、中には誰もいないことを僕に告げていた。

そう言えば、あの雄のドラゴンの亡骸はどうなったのだろうか?

彼女の巨体に圧し掛かられ、散々に嬲り者にされた挙句に成す術も無く叩き潰された憐れな犠牲者・・・

だが今にして思えば、もし彼女がそうしていなかったら僕があのドラゴンの餌食になっていたかも知れないのだ。

彼女がここへ戻って来た時点ではまだ僕の存在には気が付いていなかったはずだが、村の近くまでやってきたドラゴンの姿を見て村人達の脅威になると彼女が判断したのだとしたら、あの辛辣な処遇も理解できなくはない。

やがてそんなことを考えながら昨日ドラゴンが横たわっていた辺りに視線を向けてみると、そこにはもう初めから何も無かったかのように何の痕跡も残ってはいなかった。

彼女が食い尽くしてしまったとも思えないから、きっと今頃は海の魚の餌にでもされてしまっているのだろう。

僕はそんな想像にほんの少しだけ身震いすると、乾いている地面を探してその上に座り込んでいた。

彼女が何時この塒に戻ってくるのかは分からないが、待っていればその内やってくることだろう。

その後何をするつもりかについては特に何も考えてはいなかったものの、僕はとにかくもっと彼女のことが知りたかったのだ。

「う・・・うん・・・」

微かに潮風の香りが紛れ込む、心地良いまどろみの世界。

だが自分で漏らしたその小さな寝言で、僕はハッと目を覚ましていた。

慌てて周囲を見回してみると、洞窟の外から差し込む陽光は既に夕焼けの橙に染まっている。

何時の間にか、僕は随分と長い眠りに落ちてしまっていたらしい。

だが彼女もまだ戻ってきてはいない様子に、僕はホッとするのと同時に少しがっかりもしていた。

昨日はお供えの日だったから魚を食べる為に帰ってきただけで、本来なら夜を明かす時くらいしか彼女もここへは戻ってこないのだろう。

仕方ない・・・今日はもう帰ろうか・・・

流石に陽が落ちて完全な真っ暗闇となった洞窟で巨大な海竜の帰りを待てるだけの勇気は持ち合わせておらず、僕は静かに立ち上がると長い間座っていたせいで痺れてしまった足をゆっくりと伸ばしていた。

ドス・・・ドス・・・

とその時、不意に洞窟の入口の方から大きな足音が聞こえてきた。

それと同時に外から差し込んでいた明かりが巨大な影に遮られ、海竜が帰ってきたことを僕に確信させる。

き、来た・・・帰って来た・・・!

昼過ぎからもう何時間もの間ずっとその瞬間を待っていたはずなのに、僕は何だか今になって極度の緊張と不安に心臓の鼓動を暴れさせていた。

やがて美しい翠色の皮膜を纏った大きな海竜が僕の前に姿を現すと、彼女が洞窟の中にいた僕を無表情のままじっと睨み付けてくる。

「うっ・・・」

改めて間近で見ると、なんという迫力なのだろうか・・・

体高はそれ程高いというわけではないものの、その長い首を持ち上げているお陰でまるで遥かな高みから見下ろされているかのような凄まじい圧迫感がある。

やがて俄かに心中に湧き上がってきた本能的な恐怖にゴクリと息を呑み込んだ次の瞬間、海竜がその水掻きを張った巨大な手で僕の体をゆっくりと地面の上に踏み敷いていた。

ズシ・・・

「はっ・・・あぁ・・・」

特に苦しい程押さえ付けられていたわけではなかったものの、何処からどう見ても絶体絶命の窮地に声が上手く出てこない。

そして無意識の内にカタカタと震え始めた僕の様子に、彼女が相変わらずの無表情のままペロリと小さく舌を舐めずっていた。

「う・・・ぅ・・・」

彼女は・・・僕をどうするつもりなのだろうか・・・?

昨日は何の躊躇いも無く僕を助けてくれたというのに、今や彼女は明らかに獲物を仕留めた捕食者の愉悦をその顔に浮かべ始めている。

だが抵抗しようにも、多少暴れたくらいでは巨大な手で押さえ付けられた体を起こすことはできそうにない。

さっきまでは漠然と感じていただけの死の恐怖が徐々に徐々に現実味を帯び始め、僕は最早痙攣にも似た激しい体の震えを抑えることができなくなってしまっていた。

そしてどうしていいか分からずに怯えていた僕の顔に、彼女がそっとその大きな口を近付けてくる。

「ひっ・・・」

かつては大勢の漁師達を食い殺していたという彼女の過去を知っているだけに、僕はギュッと体を縮込めると必死に彼女から顔を背けるようにしてきつく目を瞑っていた。

「は・・・はぁ・・・」

やがてほんのりと暖かい彼女の吐息が僕の頬に吹き掛けられると、鋭い牙の生えた巨口がすぐ傍で開けられる気配が伝わってくる。

や、やっぱり・・・彼女は僕を・・・

だが心の中では逃げたいと思っても、僕は両拳を固く握り締めてただただ体を強張らせることしかできなかった。

ペロッ・・・

「・・・!」

次の瞬間、熱い唾液に濡れた大きな舌が僕の頬を軽く這い上がる。

それだけで、僕はもう全身に漲らせていた力を根こそぎ抜き取られてしまっていた。

もう駄目だという絶望的な思いが幾度と無く脳裏を過ぎり、甘い痺れのようなものが体中を侵食していく。

そして目を閉じた暗闇の中に聞こえてくる彼女の静かな息遣いに耳を澄ませながら、僕はもうすぐ幕を下ろすことになるであろう短かった人生に思いを巡らせていた。

この人間は、一体どういうつもりでまた私の塒を訪れたのだろうか?

随分若く見えるから漁師ではないようだが、岩に足を挟まれて動けなくなっていた昨日は別としても、今日は明らかに私の帰りを待っていただけに何か目的があってここへきたのはまず間違い無いだろう。

それに少しばかり襲い掛かってみた反応から察するに私に食い殺されることを恐れているようだから、私がかつて大勢の漁師達を食い殺していたという素性も丸っきり知らぬというわけではないらしかった。

だが地面に組み敷いて抵抗を封じた挙句に顔まで舐め上げてしまった手前、彼の中に芽生えたであろう私に対しての警戒心は容易なことでは取り除けないに違いない。

まあ私に対して敵意が無いのは確かなようだし、取り敢えず彼が落ち着くまでこのまま様子を見てみるとしよう。

私はそう心に決めると、死を覚悟して差し出されていた従順な彼の体をゆっくりと解放してやっていた。

「・・・・・・?」

今にも襲い掛かってくるであろう凶悪な牙の森を想像しながら必死に恐怖に耐え続けていたその時、僕は不意に軽くなった自分の体に疑問を感じてそっと閉じていた目を開けていた。

その眼前で、相変わらずの無表情ながら先程までの危険な雰囲気が消えた彼女の顔が微かに揺れている。

「見逃して・・・くれるの・・・?」

そんな僕の問いに対して特に彼女からの返事は無かったものの、よくよく考えれば彼女には先程顔を合わせた時からほとんど全くといっていい程に殺気が感じられなかったのだ。

だとすれば、彼女は最初から本気で僕を襲おうとしたわけではないのだろう。

それを裏付けるように、彼女は無言のままその長い尻尾をシュルッと僕の下に滑り込ませるとグイッと背中を持ち上げて体を起こすのを手伝ってくれた。

「あ、ありがとう・・・」

やはり、彼女はもう人間達に対して危害を加える存在ではなくなったのだろう。

その巨体と見た目の威容のせいで彼女を恐れている漁師達もきっと少なくはないのだろうが、2度の邂逅を通じて僕はますますこの心優しい海竜に深い興味を抱き始めていた。

それにしても、初めから僕に危害を加える気が無かったのなら彼女はどうしてあんな行動に出たのだろうか?

実際、僕は拘束を解かれるその瞬間まで本当に彼女に殺されるものだと思い込んでいた。

死の間際にあっても断末魔の悲鳴を上げなかったのは決して彼女や死が恐ろしくなかったわけではなく、単に想像を絶する恐怖の余り声が出なくなってしまっただけのことなのだ。

仮に何か思うところがあって僕に襲い掛かった振りをしたのだとしても、その結果が一体どういう事態を引き起こすかについては彼女にも容易に想像が付いたはず。

昨日の一件で彼女をある程度信用していた僕だからこそ今もこうして平気な顔で彼女の傍にいられるものの、そうでなければ命辛々ここから逃げ出していくのが自然な反応というものなのに違いない。

だが取り敢えず地面から起こした体を恐る恐る巨大な海竜の隣に沈み込ませてみると、彼女は無言のまま僕を見つめながらも特にこれといった反応を見せることなくそれを受け入れてくれた。

ドサッ・・・

「ふぅ・・・」

そして極度の緊張から解放されたことでつい漏らしてしまったそんな溜息に、彼女がゆっくりと僕の顔を覗き込んでくる。

「あんまり脅かさないでよ・・・結構本気で怖かったんだからさ・・・」

それを聞くと、彼女は微かに驚きながらも何処となく申し訳なさそうな表情を浮かべて僕から視線を外していた。

やはり、彼女は人間の言葉を理解しているらしい。

ほとんど無口で唸り声さえ滅多に上げないせいで意思の疎通に乏しいような印象があったものの、僕には何だか彼女が人間に対して敢えて淡白な態度を演じているだけのような気がしていた。

そしてもしそうなのだとすれば、それには気付かない振りをしておくのが一応の配慮というものだろう。

「あなたが僕の言葉を理解してるのかどうかは分からないけど・・・どうしても、昨日のお礼がしたかったんだ」

僕がそう言うと、照れ隠しのつもりなのか彼女が明後日の方向を見つめながらもプルンと微かに体を震わせる。

「本当は最初にあなたを見た時、凄く怖くてさ・・・雄のドラゴンを嬲り殺しにするのを見ちゃったから・・・」

実際、彼女が近付いて来たときは本当に生きた心地がしなかったものだった。

僕もあの雄のドラゴンのように悲惨な最期を迎えさせられるのかという凄まじい恐怖に、まるで寿命が50年も縮まったような気さえしてしまう。

「でも、本当にありがとう。勝手に住み処に忍び込んだのに、見ず知らずの僕を助けてくれて」

何処か無邪気ささえ漂わせるそんな彼の素直な感謝の言葉を聞いて、私は無表情を保ちながらも大きく波打つ心を静めるのに苦労していた。

彼はそんなことを言う為だけに、内心では怯えながらもまたこの洞窟で私の帰りを待ってくれていたというのか。

「でももし僕が邪魔だって言うのなら、すぐにここから出て行くよ」

やがて余りにも私からの反応が無いことに私が彼の滞在を望んでいないとでも受け取ってしまったのか、彼がそう言いながらおもむろに地面に下ろしていた腰を上げようとする。

それを見た瞬間、私は素早く彼の体に長い尾を一巻きしてその帰りを引き止めていた。

「僕に・・・いて欲しいの・・・?」

そして彼の口から漏れてきた明らかに明確な返事を望んでいる遠慮がちなその問いに、ゆっくりと頷いてやる。

「あははっ・・・やっと応えてくれたね」

屈託の無いそんな彼の笑い声には何だか少しばかりしてやられたような気がしたものの、それでも彼がまた元の通り地面に腰を落ち着けてくれると私は思わずホッと胸を撫で下ろしていた。

「僕さ・・・もうすぐ18歳になるんだ。そうしたら漁師として海に出られるんだけど・・・少し不安なんだよ」

やがて先程までより幾分低い声でそう話し始めた彼の様子に、私の内にも微かな緊張が顔を出していく。

「父さんの話を聞けば聞く程、本当は漁師って凄く危険な仕事なんじゃないかって思い始めたんだ」

確かに、相手は自然の頂点とも言える遥か広大な大海原。

如何に人間達の優れた技術や経験を以ってしても、海に出る以上は常に予期せぬ危険が付き纏うことだろう。

「情けないよね・・・退屈な生活が嫌で早く漁師になりたいと思ってたのに、もう怖気付いてるだなんてさ」

そんなことはない・・・自然を畏れることは、自然の中で生き抜く為に最も必要なことなのだ。

だがそれを彼に直接伝えてやることができず、私はただ黙ったままそっと彼に自分の体を触れさせていた。

まるで独白にも似た僕の話を聞いて何かを感じたのか、不意に彼女が僕の背中へとその身を寄せてくる。

ほんのりと温かい彼女の体は、その全身が長年海中を泳ぐことで鍛えられたらしい逞しい筋肉に覆われていた。

透き通るような美しい翠と輝くような純白に塗り分けられたツルツルの外皮はまるで水を弾く油膜が張っているかのように夕陽の残滓を照り返していて、何処か幻想的な光景を僕の眼前に描き出している。

そしてたったそれだけのことで、僕は何だか彼女から大きな勇気をもらえたような気がした。

余りにも心地良い彼女の温もりと不安に揺らいでいた心が癒されるかのような不思議な安心感に、何時までもこうして彼女と過ごしていたいという欲求が湧き上がってくる。

「ねえ・・・また、明日もここへ来ていいかな・・・?」

だが日没前には家に帰らなければという思いが辛くもその欲求を捻じ伏せると、僕は依然として無言のまま佇んでいた彼女にそう問い掛けていた。

明日も・・・ここに来たいだと・・・?

唐突に投げ掛けられたその意外な質問に、私はまたしても驚きに見開いた目で彼を見つめ返してしまっていた。

彼にとって、こんな何も無い洞窟の中で物言わぬ私と過ごす時間は退屈なものではないのだろうか?

もちろん、彼がそうしたいというのであれば私には断る理由など何も無いのだが・・・

やがてしばし迷った挙句に意を決して肯定の頷きを返してやると、彼がその顔に心底嬉しげな笑みを浮かべる。

「よかった・・・それじゃあ、今日はもう家に帰るよ。また明日ね」

そしてそう言って何処と無く軽い足取りで家へと帰っていった彼を見送ると、私は静かになった薄暗い塒の中で立ち尽くしたまま様々な思考を巡らせていた。

思えば、これ程までに積極的に私と関わりを持とうとした人間は彼が2人目だろう。

20年程前に突然私の前に現れて銛で突かれた怪我を手当てしてくれたあの男も、村の人間達に私の存在が知れ渡るまでは毎日のようにこの洞窟を訪れていたものだった。

とは言っても、当時の私は彼が話す漁の思い出や身の上話などをただじっと隣で聞いていただけ。

それ以外では時折お互いに無言のまま身を寄せ合うことがあった程度でしかないのだが、彼はそれでも私と過ごす数時間を十二分に満喫してくれていたらしい。

そしてそれは、不思議なことに私にとっても同様の満足感をもたらす人間との関わり方でもあったのだ。

退屈凌ぎに人間の漁師達を襲っていた頃、確かに私の生活は実に刺激的な出来事に満ちていたものだった。

私の姿を見て慌てふためく、絶望に彩られた人間達の甲高い悲鳴。

不運にも海に投げ出されてしまい、助けを求めて大声を上げる者達の必死の形相。

そして仄暗い海中に引き摺り込まれて酸欠の苦しみに身悶える、憐れな犠牲者達の断末魔。

それらを見て聞いて感じる度、私は自身の内に秘められた残酷な嗜虐心が満たされていく感触に酔っていたのだ。

昨日この洞窟に迷い込んでいた雄竜を嬉々として嬲り殺してしまったのも、言うなれば長年抑圧されていた私の中の暴力的な一面がつい溢れ出してしまっただけのこと。

だが人間を襲わなくなってからというもの、真っ白な虚無感だけが何時も私の心を取り巻いていた。

一応嵐が来る予兆を感じて塒に引き篭もっている時以外は私も極力海を泳ぎ回って狩りに勤しんでいるものの、所詮小さな魚を幾ら仕留めてみたところで私の深い孤独と退屈が癒されるわけではない。

そういう意味では、傍にいて同じ時間を共有してくれる彼のような人間が今の私にとって大きな大きな心の救いであったことは確かだった。

しかしだからこそ、ある意味で一方通行とも言える彼との関わり方をこのまま変えなくてもいいのかという深刻な疑問が持ち上がってしまう。

そしてますます暗さを増していく静かな洞窟の中でそっと体を横たえると、私はそのまま夜が更けるまで自身の内で繰り広げられていた熾烈な葛藤をぼんやりと眺め続けていた。

その翌日から、僕は18歳の誕生日を迎えるまでの毎日を彼女の洞窟で過ごすことにした。

初めは昼頃から洞窟へ行ってみても狩りにでも出掛けているのか夕方まで彼女が帰ってこないということが多かったのだが、近頃は彼女も早朝の内に狩りを済ませて僕の訪問を待ってくれているらしい。

やはり険しい表情を浮かべている上に寡黙というその極めて近寄り難い雰囲気とは裏腹に、彼女もまた僕と過ごす時間を心の何処かでは楽しみにしてくれているのだろう。

その証拠に、ここ最近は僕の姿を見る度に彼女がほんの少しだけその顔に何らかの感情を滲ませることがあった。

それは一見すると笑みのようにも安堵のようにも見える微かな表情の綻びなのだが、何れにしても決して僕に対する負の感情などではないということだけは確信を持って言える。

そして待ちに待った誕生日まで後2日と迫った今日も、彼女は薄暗い洞窟の奥で静かに僕を待ってくれていた。

「やあ・・・今日も来ちゃったけど・・・いいかな?」

彼女がわざわざ朝早くから狩りに出掛けてまで僕が来るのを待ってくれている以上、その質問に対して返ってくるであろう答えは既に分かり切っている。

だが特に歓迎の声を掛けてくれるわけでもない無口な彼女と連日のように逢瀬を繰り返す度、僕は何だか彼女に迷惑を掛けてしまっているのではないかという小さな罪悪感を胸の内に抱き始めていたのだ。

それでも彼女が何時ものように岩壁に身を預けながらその巨体を沈み込ませてくれると、僕もそのすぐ隣にそっと寄り添うように腰を下ろす。

「僕さ・・・明後日からようやく漁に出られるようになるんだ」

やがて何時ものように自らの近況を報告しながら、彼は私の体にその温かい肌を触れさせていた。

私の方からは何も話さないだけに流石の彼も最近は話の種が尽き掛けているのか、こうして体を触れ合わせてお互いの存在と温もりを感じ合いながら時間を過ごすことが多くなっている。

「もちろんそれはそれで楽しみなんだけど・・・あなたに会える時間が少なくなるのがちょっと残念だな・・・」

だが不意に彼の口から聞こえてきたその言葉に、私は思わず体を緊張させてしまっていた。

彼は、私の存在を自身の中で一体どう位置付けているのだろうか?

私自身は一言の声も発することなくただ彼の話に耳を傾けながら身を寄せているだけの奇妙な関係だというのに、これではまるで私に対してその・・・恋心でも抱いているかのような口振りではないか。

とは言え流石にそれを面と向かって彼に確かめるわけにもいかず、私は恐らく紅潮しているであろう顔を見られないように少しだけ彼から顔を背けていた。

「どうしたの?」

普段なら横目で僕の顔を見ながら話を聞いてくれている彼女が突然向こうを向いてしまい、何か彼女の気分を害してしまったのかと少しだけ不安になってしまう。

だが彼女に密着している背中から服越しにも伝わってくる大きな心臓の拍動に、僕は何となく彼女が何を考えているのかを読み取ってしまっていた。

そしてその仮説を確かめてみようと、ほんの少し踏み込んだ一言を彼女に掛けてみる。

「人間の僕がこんなことを言うのもおかしいかも知れないけど・・・僕、あなたが好きになったみたいなんだ」

その瞬間、彼女が明らかな動揺を示したのを僕は見逃さなかった。

相変わらず僕から顔を逸らした体勢のまま、早鐘のように打ち続ける彼女の心臓と熱いとさえ思えるような体温の上昇がその心中の荒れ模様をはっきりと僕に伝えてくる。

「でも・・・あなたはそんなことないよね・・・変なこと言ってごめんよ」

それが止めになったのか、彼女は顔中を真っ赤にしながら大慌てで僕の方を振り返っていた。

「・・・!」

しまった・・・!

暗く沈んだ声で吐き出されたそんな彼の誤解を解こうと勢い良く背後を振り返った次の瞬間、私は彼の顔に浮かんでいたしたり顔にまんまと釣られてしまったことを思い知らされていた。

そのどう足掻いても言い訳の出来ない状況に、重苦しい沈黙が周囲を支配していく。

極度の緊張に唾を飲み込んだゴクリという音までが彼に聞こえてしまいそうで、私は自分よりも小さな人間を前にして微かな身動ぎさえ出来ない程に体を硬直させてしまっていた。

美しい翠色の皮膜に覆われた顔を気の毒な程に紅く染めながら、羞恥と緊張と僅かな恐慌が入り混じった弱々しい彼女の視線が僕のそれに絡ませられる。

そんな彼女の反応は確かに心の何処かで予期していたものには違いなかったのだが、僕はそれ以上に彼女が僕に対して並々ならぬ感情を抱いていたことに驚いていた。

お互いに言葉を交わすわけでもなくただ1日の内の数時間を同じ空間で過ごすだけという不思議な関係が、この無口な雌海竜の心中に一体如何なる変化を齎したというのだろうか?

父の話を聞く限りでは、かつての彼女は海に落ちて助けを求める漁師達を1人1人弄ぶように暗い水底へと引き摺り込み、もがき苦しむ彼らを嬲り殺しにしてその身を喰らっていたという恐ろしい魔物だったのだ。

そんな海の悪魔とさえ言い伝えられる彼女が、まだ成人さえ迎えていない人間の僕に対して酷く弱り切った雌が見せる恐れの感情を抱きながら激しい狼狽の表情を浮かべていた。

「ど、どうしたの・・・?」

だが彼女がひた隠しにしていたはずの胸中の秘密をあっさりと暴いてしまった手前、無思慮な詮索が彼女を無用に傷付けてしまう可能性は否めないだろう。

僕は既に自身の思惑の全てが彼女に筒抜けになっていることを承知の上で、敢えて彼女の様子を心配している風を装ってそう声を掛けていた。

そして相変わらず微かな震えに襲われている彼女の動向を慎重に見守っていると、やがて何かを観念したのか彼女が何も言わずにまた僕の体へとその熱く火照った巨体を触れ合わせてくる。

そんな何処と無く可愛らしささえ感じる巨大な彼女の仕草に、僕は彼女が実はその剣呑な外見からは想像も付かない程に繊細な心を持ち合わせた乙女なのだということを理解していた。

きっと、心臓が口から飛び出しそうになるというのは正しく今の私のような状態を指す言葉なのだろう。

互いに相手への恋心を理解した者同士で体を寄せ合っているという私にとってはかつてない状況に、手の付けられぬ暴れ馬と化した心臓が今にも爆裂してしまうのではないかと思う程の強烈な鼓動を刻んでいる。

相手は私よりも遥かに小さな人間・・・それも、まだ子供と言っても差し支えのないような若々しい男。

それなのに、漁師達を襲わなくなってからの20年間決して満たされることの無かった孤独という名の深い堀を埋めてくれた彼という人間の存在が、今の私にとってはこの上もなく愛しく感じられてしまっていたのだ。

彼の方もそんな私の言葉に出来ぬ複雑な感情を理解しているのか、それ以上は何も言わずにただ黙って熱く逆上せ上がってしまった私の体を受け止めてくれていた。

やがて洞窟の中に差し込んでくる外の光が物悲しい夕焼けの色に染まり始めた頃、彼は名残惜しそうに私の体を摩ってから村へ帰る為にゆっくりと立ち上がっていた。

「ありがとう・・・今日はもう帰るよ。明日からは漁の準備があるから、お供えの日にまた来てもいいかな?」

そんな私への気遣いを忘れない彼の優しい言葉に、今度は躊躇いも無く首を縦に振ってやる。

「良かった。それじゃあまたね・・・」

そう言って彼が去っていくのを誰もいない海岸から静かに見送ると、私はこれからやって来るであろう寂しい数日間に微かな憂鬱を感じて大きな息を吐き出していた。

海岸の洞窟に棲んでいたあの海竜のお陰で、18歳の誕生日までの3週間はあっという間に過ぎ去っていた。

今日は待ちに待った、僕が初めて漁に出られる日。

昨日は毎週開かれているという漁師達の会合に出席して漁の説明を聞かされたのだが、この村では漁に出る時間帯を早朝と昼の2組に分けているのだそうだ。

早朝組は朝の5時過ぎから漁に出て、午前中の11時までには港に戻って来るのだという。

そして早朝組から沖合いの天候や釣果の報告を受けて、昼から夕方頃まで昼組が漁に出るという仕組みらしい。

こうして組分けをすることで1日の仕事時間を減らしつつ、村全体が潤う量の魚が手に入るようにしているのだ。

組分けは会合の席でそれぞれの漁師から次の週の希望を取って決めるという形式で、父は昼間家族と過ごす為に何時もは早朝組に志願していたという。

だが恐らく初めて漁に出る僕が寝坊するだろうという些か不名誉な理由で、今回ばかりは父も昼組として漁に出ることを選んだらしかった。

「そろそろいくぞ。準備は出来たか?」

「あ、う、うん。多分大丈夫・・・」

午前11時・・・そろそろ、早朝組の漁師達が港に戻って来ている頃だろう。

僕は父に続いて家を飛び出すと、水揚げされた魚達の選別で賑わっている港へと駆けて行った。

「よぉお疲れさん。今日の調子はどうだ?」

「相変わらずの大漁だ。空にも雲1つ無いし、絶好の漁日和だよ」

「そう言やぁ、ジャンは今日初めて漁に出るんだったな。船酔いで戻すんじゃねぇぞ」

やがてからかい半分でそう言った早朝組の漁師を、父がジロリと睨み付ける。

「余計なことを言うんじゃない。そんなことになったら、後始末は俺がやる羽目になるんだからな」

まあ確かに、船に乗って沖合いまで行くのはこれが初めてだからその心配も無いとは言い切れないだろう。

それからしばらくして早朝組の漁師達と簡単な引継ぎを済ませると、僕はいよいよ父の船に乗り込んで真っ青な大海原を甲板から見渡していた。

だが湾内の穏やかな海面でさえゆっくりと左右に揺れる不安定な足場に、低い手摺りを掴む手にも随分と余計な力が入ってしまう。

「ジャン、船が揺れる時は余り端に寄るんじゃないぞ」

「う、うん、分かった」

そしてそんな父の助言に従って甲板の端から離れると、ついに船が港を離れていた。

「先頭は俺が行く!沖合い15キロの付近が今日の当たり場だそうだ!」

出発と同時に父が発したその大声に、他の船に乗った漁師達が口々に呼応の声を上げる。

今回僕が漁に出る昼組は、4隻の漁船で構成されていた。

もちろん村には大勢の漁師達がいるのだが、その全員が自分の漁船を持っているわけではないので必然的に数隻の漁船に他の漁師達が相乗りする形を取っているのだ。

僕の父も漁船を持っている漁師の1人なのだが、その最大定員は6名とそれ程大きな船ではない。

とは言えすぐ隣を並進している他の船も皆似たような小型船の為、小回りが利き易いというのが利点だった。

南の空に南中していた太陽が微かに西へ傾き掛けた頃・・・

私は住み処の洞窟の中でゆったりとした眠りから目を覚ましていた。

ここ最近はあの若者の訪れを待つ為に朝早くから狩りに出掛けていたものだが、彼が来ない以上無理に早起きをする理由は何処にも無い。

昨日は一応儚い望みを胸に抱きながら彼が来るのを待ってみたのだが、やはり彼に逢うには次に漁師達が私の塒に魚を持ってくる例の日まで待たなくてはならないのだろう。

仕方ない・・・こんな退屈な日など寝ている間に早く過ぎ去ってしまうに越したことは無いのだが、こうして目を覚ましてしまった以上は空腹を訴える腹を鎮めてやらなければならぬだろう。

私は恋煩いとも言えるそんな陰鬱とした思いに小さな溜息を吐くと、何だか重く感じられる体を引き摺るようにして薄暗い洞窟から外に出て行った。

だが清々しく晴れ渡った空をふと見上げた瞬間、ある種の予感にも似た不穏な気配が私の五感に飛び込んでくる。

遥か上空を吹く海風が、普段に比べて妙に速い気がするのだ。

これまで長年海で暮らしてきた私の経験上、こんな日は一見空が晴れているように見えても上空を吹き抜ける風が遠方から雨雲を呼び込んであっという間に大荒れの天気となる場合が多かった。

そしてそこまで考えた私の脳裏に、ジャンと名乗ったあの若者の言葉が思い起こされてくる。

"僕さ・・・明後日からようやく漁に出られるようになるんだ"

そうだ・・・彼は、今日から漁で海に出ているはず・・・

もし私の心配が杞憂に終わるのならそれはそれで全く問題は無いのだが、万が一にもこの上空の強風が大時化の予兆だったとしたらまずいことになる。

私はそんな何の確証も無い勝手な想像に一握りの焦燥を覚えると、美しい陽光を煌かせる海へと勢い良く飛び込んでいた。

やがて船が沖合いに到着すると、僕達は早速海に釣り糸を垂らし始めた。

海竜の脅威が無くなった今では2隻の船で海中に大きな網を引く漁法が主流になっているのだが、この方法だと比較的大型の魚しか取ることが出来ないし、その漁獲量も実はそれ程多くないのだという。

それ故にこうした古典的な釣りによる僅かばかりの釣果も、重要な収穫の一部として看做されていた。

とは言え、初めて海に出た僕にはもちろん過去に釣りをした経験などあるはずもない。

そのせいかどうかは分からなかったものの、同じ餌と道具を使っているはずなのに次々と活きの良い魚を釣り上げていく周囲の漁師達の中で僕の釣り竿だけが相変わらず恨めしい沈黙を守り続けていた。

「全然釣れないよ」

「ただ竿を握ってたって駄目だぞ。警戒心の強い魚に餌を食わせるには、美味そうな獲物に見せてやらんとな」

美味そうな獲物か・・・

確かに他の漁師達の行動を具に観察してみると、時折その竿の動きに小さな変化を付けているのが分かる。

海流との抵抗を手応えとして感じながら、釣り針に付けた餌がまるで生きているかのように見せ掛けているのだ。

試しにそれを真似して何度か試行錯誤しながら竿を動かしている内に、突然糸が激しく海中に引っ張られるかのような衝撃が僕の手に伝わっていた。

「来た!」

初めて魚が掛かった瞬間だけにまだそれがどの程度の大きさの獲物かは分からなかったものの、海中で勢い良く暴れている様子から察するにそれなりの大物が掛かったような気がする。

そして必死に逃げようとする魚を釣り上げるべく力一杯腕を振り上げてみると、大きくしなった釣り竿がその抵抗に耐え切れずにボキンという音を立てて折れてしまっていた。

「ああっ!」

「はははっ、逃げられたか。ジャンにはまだ早い大物だったみたいだな」

そんな彼らの楽しそうな笑い声に、ベテランの漁師達よりも魚に馬鹿にされたような気がして胸の内に何だか凄く悔しい思いが沸々と湧き上がってくる。

「まあ最初は誰でもそんなもんさ。そうだ、今日はジャンが魚を釣れたら引き上げるとしようか?」

「おいおい、それじゃあ今日中に帰れるか分からんだろうが」

これが、新米漁師に対するある種の洗礼なのだろう。

僕は冗談なのか本気なのか区別の付かないそんな彼らの会話を聞きながら、気を取り直して新たな釣り餌を真っ青な海中に垂らしていた。

それから、2時間近くの時間が経った頃だろうか・・・

僕は依然として1匹の釣果も上げられぬまま、もう4本目になる釣り竿をじっと握り続けていた。

あれからも何度か糸に魚は掛かるのだが、力尽くで釣り上げようとするのが悪いのか何時も後1歩というところで糸を切られたり竿を折られたりしてしまうのだ。

もちろんそれだけ大きな魚が掛かっているということだから、案外引き自体は悪くないのかも知れないけど・・・

「おい、皆あれを見ろ」

だが糸の垂れた先をじっと睨み付けていたところに突然そんな誰かの声が聞こえると、僕はふと彼が指差していた西の空へ些か疲労の滲み出した視線を振り上げていた。

その瞬間、空一面に真っ黒な黒雲が広がっている光景が目に飛び込んでくる。

僕らの頭上は快晴だというのに、稲光を伴った不吉な嵐が凄まじい速さでこちらへと押し寄せてきていたのだ。

「なんてこった・・・すぐに嵐が来るぞ!全員急いで引き返すんだ!」

「甲板の物を固定しろ!根こそぎ波に攫われるぞ!」

だが村へ向かって船の舳先を転回し終わった頃には、早くも暗雲に覆われた空から冷たい雨が降り始めていた。

それと同時に強い風が周囲に吹き荒び、ついさっきまで穏やかだった海面を大きく盛り上げては甲板中を押し流すかのような大波が左右から次々と船に襲い掛かってくる。

ザバッ!

「わあっ!」

不規則に波打つ海面でグラグラと大きく揺れ動く甲板に必死にしがみ付きながら、僕は突如として牙を剥いた自然の脅威にただただ怯えていることしかできなかった。

俄かに降り出した雨と暴風に荒れる海面から静かに顔を出すと、私は広大な海の中にようやく探し当てた人間達の漁船を遠くから見守っていた。

恐らくはあの4隻の漁船のどれかに、彼が乗っているはずなのだ。

幸い遠目から見る限りでは大波に揺れる船内でもまだ大した騒ぎが起きているわけではなさそうだが、空を覆い尽くした真っ黒な雨雲の様子から察するにこの嵐はこれから更に激しくなることだろう。

そしてもっと彼らに近付こうと波の影響を受けにくい水中に身を沈めると、私は洋上を木の葉の如く舞い揺れる人間達の船に向かって暗い海の中を泳いでいった。

サバァン!

「うおおっ・・・!」

「くそ、舵が利かんぞ!」

まるで大地が引っ繰り返るのではないかと思える程の激しい縦揺れに、時折地から足が離れるかのような浮遊感が襲ってくる。

「ジャン!甲板の上にいるんじゃない!高波を被るぞ!早くこっちへ来るんだ!」

「そ、そんなこと言っても・・・この揺れじゃ立てないよ・・・!」

経験豊かな他の漁師達は逸早く操舵室の周辺に集まって体を固定していたらしく、気が付けば僕は大波に晒される危険な甲板に1人取り残されていた。

だが彼らの許へ行こうにも容赦無く襲ってくる波と吹き付ける強風にバランスを取ることが出来ず、船が揺れる度に甲板の上へ這い蹲っている体がフワリと浮き掛ける。

そして目が回るような激しい揺れが一瞬だけ収まったかと思った次の瞬間、突然襲い掛かって来た凄まじい高波が船を大きく跳ね上げた。

「う、うわあああああっ!」

ガン!

完全に中空に放り投げられた体が支えを失って斜めに傾いた甲板を転げ落ち、船縁を覆う低い手摺りが落下した僕の背中と後頭部へと強かに打ち付けられる。

そしてその強烈な衝撃で白く霞んだ意識が遠退いたことを自覚する間も無く、僕はあっさりと手摺りを乗り越えて激しく荒れ狂う海へと投げ出されていた。

「ジャン!ジャーン!」

僕の名を呼ぶそんな父の悲痛な声が、途中から鈍い着水の水音に掻き消されて聞こえなくなってしまう。

だが全身を蝕む痛みと頭を打ったことによる奇妙な陶酔感に、僕はそのまま気を失って真っ暗な波間に成す術も無く呑み込まれていった。

あれは・・・まさか・・・

頭上でいよいよ激しさを増した嵐の様子に嫌な予感を感じてふと海上に顔を出したその時、私は高波で大きく傾いだ漁船から1人の若い男が海に投げ出された瞬間を目撃していた。

まだ船までは距離があるせいでそれが誰なのかまでは判別が付かなかったものの、中年層の多い漁師達の中で若い男がいるとすればまず間違い無く彼だろう。

だが憐れにも海に落ちたその男は溺れてもがくどころか水面に浮かんでくる気配さえ無く、どうやら意識を無くしてそのまま水中に沈んでしまったらしかった。

あの人間を助けなければ・・・!

それは信じ難い光景を目の当たりにして冷静さを失った私の脳裏を真っ先に埋め尽くした、ある意味で本能とも言える衝動的な思考だったのかも知れない。

まだ先程の人間があの若者だという確かな証拠は無かったはずなのだが、私は何故かその想像が間違っていないことを心の何処かで確信していたのだろう。

そしてうねるように渦を巻く海の中を必死に探し回ってようやく水中に漂っていた彼の姿を見つけると、悪い予感が当たっていたことに内心焦燥を感じながらもその体を掴んで水面にまで引き上げてやる。

だが気絶した彼の体はグッタリと弛緩していて全くという程に血の気が無く、このまま放っておけばまず間違い無く2度と目を覚まさないであろうことは私にも想像が付いていた。

とは言え、今はとにかくこの嵐から逃れることの方が先決だろう。

依然として荒らぶる大波に弄ばれている他の漁船のことも心配なのは確かなのだが、私は一刻も早く彼を蘇生するべく遠い住み処の傍の海岸目指して彼を抱き抱えたまま全身を躍動させていた。

それから、20分程も泳ぎ続けた頃だろうか・・・

私は荒れ狂う波の向こうにようやく目的の砂浜が近付いてきたのを見て取って、早くも疲労を訴え始めた軟弱な脚と尾ヒレに更に鞭を打った。

両手が使えればもっと速く泳げるのだが、愛しい人間の体を抱えるこの手だけは離すわけにはいかないだろう。

そしてようやく浜辺に打ち上げられる波に乗るようにして彼の体を濡れた砂の上まで運ぶと、私は激しい不安を抱きながら動いていない彼の胸元に恐る恐る耳を近付けていた。

「・・・!」

そこに流れた余りに重すぎる沈黙・・・彼の命を刻んでいるはずの胸の鼓動が、完全に止まってしまっていた。

一体何時から・・・?

ついほんの数分前まで、確かに彼の心臓は動いていたというのに・・・!

だが早く何とかしなければと助けを求めて怯えた兎のような弱々しい視線を周囲に振り向けてみても、激しい風雨に晒された無人の砂浜にはただただ寂寥感さえ感じられる冷たい静寂が漂うばかり。

そんな・・・そんな・・・

海に落ちる前に意識を失っていたのなら水はほとんど飲まずに済んでいるはずなのに、長時間海水に浸かったせいで冷たく冷え切った体が私の腕の中で彼の命を奪ってしまったというのか。

私は震える手を持ち上げると、不意に溢れ出した涙を堪えることもできぬまま必死に彼の胸を摩っていた。

どうすれば彼を生き返らせられるのか・・・

どうすれば彼をこちらの世界に呼び戻せるのか・・・

どうすれば私の前に彼を・・・

微かな苦痛に歪められている彼の顔を幾ら舐め上げてみても、舌先に感じる体温さえもが徐々に失われていく。

ジャン・・・早く・・・早く戻ってきてくれ・・・また私を、孤独な世界に閉じ込めてくれるな・・・

胸の内で泣き叫ぶそんな私の思いが、決して人間達には明かすまいと決めていた禁忌の扉を叩き続ける。

そして未曾有の絶望と悲しみが私の中に弾けた次の瞬間、私は今にも暗い冥府の闇に消え掛けようとしている儚い命を鼓舞しようと力の限り喉を震わせて彼の名を叫んでいた。

「ジャン!ジャン!頼む・・・死なないでくれ・・・目を開けてくれ・・・ジャン!」

それは生まれて初めて人間の前で発した、紛れも無い彼らの言葉。

私は彼の胸に顔を擦り付けると、長きに亘って守っていた沈黙を破って心の底から大声で泣き叫んだ。

「何故だ・・・どうしてお前は・・・目を開けてくれないのだ・・・」

自身の余りの無力さに、耐え難い程の悔しさが込み上げてくる。

そして依然として沈黙を保っている彼を手放すまいと、私は一縷の望みを賭けて彼の胸を叩いていた。

その瞬間人間にとっては巨大な手からドンという重々しく響くような衝撃が彼の体を突き抜け、永遠の眠りに就いていたはずの心臓に奇跡的に微かな拍動を蘇らせる。

「う・・・げほ・・・ごほっ・・・」

「ジャ、ジャン・・・!」

だがその瞬間、私は飛び上がりたい程の歓喜に埋もれながら同時にしまったと体を硬直させていた。

「あ・・・あれ・・・ここは・・・?あなたが・・・助けてくれたの?」

そんな彼の問いに、ゴクリと息を呑みながらもコクコクと何度も頷いてやる。

しかし続いて投げ掛けられた彼の言葉に、私はビクンと身を震わせることになった。

「そっか・・・ありがとう、助けてくれて・・・でもさ・・・さっき、僕の名前を呼んだよね・・・?」

やはり、聞かれてしまっていたらしい。

「あなた・・・言葉が喋れるの・・・?」

何とも無邪気でありながら、無慈悲なまでに私の身を抉る彼の問い。

とは言え、今更惚けたところでもう無駄だろう。

私はしばらく迷った末に覚悟を決めると、大きく1つ息を吸い込んでからゆっくりと彼の前に頭を垂れていた。

一体、何から話してやればいいのだろうか・・・

胸の内に去来するのは彼が助かったというこの上も無い喜びと、長年誰にも知られること無く隠し通してきた秘密を彼に知られてしまったことに対する微かな不安。

だがつい今し方死に掛けていた彼を雨の中で待たせるのも悪いと思い、私はおもむろに身を翻すと取り敢えず住み処の洞窟へと愛しい人間を誘っていた。

彼もその意図を察してくれたのか、何も言わずに腰を上げると私の後について洞窟の中へと入ってくる。

そして私が何時ものように壁に身を預けながら平らな地面の上に座り込むと、瞬く間に襲い掛かってきた強烈な歓喜と恐怖にずっと震えが止まらなかった背中へ心休まる人間の温もりが押し付けられていた。

「・・・本当は・・・人間達には知られたくなかったのだ・・・」

それから数分後、彼女はようやく何かを決心した様子でゆっくりとそんな言葉を吐き出し始めた。

目を閉じて聞いても明らかに人間のそれではないと思える程に野太く深い、それでいて雌らしい繊細さをも持ち合わせた艶のある不思議な声。

初めて耳にするそんな海竜の独白にただ耳を欹てているだけだというのに、僕は何だか緊張していた。

「どうして?言葉を話せることが村の人達に知られると・・・何かまずいことでもあるの?」

「お前も既に知っているだろうが・・・かつて私は、数多くの人間達をこの手に掛けてきた」

そう言った彼女の顔に、何処か後悔にも似た苦い表情が浮かび上がる。

「水に溺れてもがき苦しみながら泣き叫ぶ者達を弄んで食い殺し、私は野蛮な優越感に浸っていたのだな・・・」

確かに僕の眼前で既に虫の息だった雄のドラゴンに容赦無く止めを刺した彼女に対する第一印象は、ただただ凶暴の一言に尽きていたと言っても間違いではないだろう。

その上相手を鋭く睨み据えるような険しい顔と見上げるような巨体の迫力も相俟って、実際僕もあの時ばかりは彼女に見つかったら絶対に殺されるだろうと信じて疑わなかった程だ。

「だが20年程前・・・お前達の村の長となったあの男に命を救われた日から、私は人間を襲うことを一切止めた」

以前に父から聞いた彼女についての話が、急速に僕の脳裏に蘇ってくる。

「その代わりに、漁師達を助けるようになったんでしょう?父さんもあなたに助けられたって言ってたよ」

「それでも、私が大勢の人間を殺めたという過去は変わらない。もし言葉が話せることが彼らに知れれば・・・」

成る程・・・彼女が言葉を話せることが漁師達に知られたとしたら、恐らくは彼らからその過去の所業について色々と問い詰められることになるに違いない。

だが彼女の性格を考えれば自身の蛮性を満足させる為だけに人間達を殺し回っていたなどという本当の理由など言えるはずもないから、言葉を話せぬ凶暴な雌海竜が改心したということにした方が都合が良かったのだろう。

「でもそんなに秘密にしておきたかったのなら、さっきはどうして僕の名前を呼んだの?」

「そ、それは・・・お前を・・・どうしても失いたくなかったのだ・・・」

やっと見つけた愛しい存在。

長年の孤独を癒してくれた物好きだが心優しい人間。

そんな彼が目の前で消えようとしているというのに、その名を呼ぶことさえできぬという苦悩。

その行き場の無い苦しみに耐え切れず、私はつい声を上げてしまったのだ。

「お前さえ息を吹き返してくれるのなら、私はどんな犠牲でも払おう。たとえそれが、かつての贖罪だろうとな」

「それなら大丈夫だよ。漁師達は皆、あなたに感謝してるんだ。誰も昔のことで、あなたを責めたりしないよ」

「そう・・・だと・・・いいのだがな・・・」

余りにも様々な感情の奔流に最早収拾の付かなくなっていた心のささくれが、彼のその優しい一言で全て癒されていくような気がする。

それと同時に彼に対する激情にも似たある種の衝動が見る見る内に膨れ上がり、私はふと首を回すとこちらを向いていた彼と真っ直ぐに視線を絡ませていた。

「ど、どうしたの?」

だが当然のように掛けられたそんな彼の疑問の声に、どう返事をしていいものかが浮かんでこない。

いやそもそも、私は一体何をしようとしているのだろうか・・・?

そんな自身の行動に戸惑いを感じながらも、私は何時の間にか彼の体をゆっくりと地面の上に押し倒していた。

「う・・・」

何の前触れも無く唐突に預けられた私の凄まじい体重に、彼がほんの少しだけ苦しげな呻き声を上げる。

だが強烈に雄を欲する本能的な昂ぶりが、彼を気遣おうとする理性をも焼きながら燃えるように滾っていた。

「な、何をするの・・・?」

「自分でも・・・良く分からぬ・・・だが、お前が愛しくて堪らない・・・こうせずには・・・いられないのだ」

「ま、まさか僕と・・・その・・・ええ・・・?」

突然自分の置かれた奇妙な状況を上手く飲み込めていないのか、或いは私以上に良く理解しているのか、熱に浮かされたような私の言葉に彼の顔に微かな困惑と期待の入り混じった初心な雄の表情が浮かんでいく。

「今は、何も言わずに受け入れてくれ・・・お前に拒絶されることが、私にはこの上も無く恐ろしいのだ・・・」

「あ・・・う、うん・・・分かった」

多感な若者である人間の彼にも私の心中に渦巻いているこの激しい衝動の正体が何かを理解できるのか、彼はなおも息苦しそうに喘ぎながらもこんな私を受け入れてくれようと体の力を抜いてくれていた。

だがその余りにも無防備な雄の姿を眺める内に、ますます抑え難い疼きが全身へと広がっていく。

「う・・・うぐ・・・」

あんなにも愛しいと思った人間が、一時は永遠に私の前からいなくなってしまうかも知れないと恐れた彼が、今度はこんな私の身勝手な求愛にさえその身を任せてくれているという事実にまたしても涙が溢れ出してくる。

「本当に・・・本当に、良いのだな・・・?」

自分の方から迫ったというのに彼にその最後の一押しをしてもらおうという脆弱で卑劣な己の心を非難しながら、私は雨に洗われたお陰で唯一彼には見せずに済んでいた泣き顔を晒してそんな声を漏らしていた。

「・・・!」

初めて見た時はあんなにも恐ろしいと思った彼女が今・・・僕の目の前で静かに泣いていた。

自分ではさして重大な自覚があったわけではなかったのだが、彼女にとって僕はそれ程までに大切な存在と看做されているのだろう。

人と海竜ではなく雄と雌としての関係を迫った先程の彼女の覚悟は、大切な者を犯してしまうというある種の罪悪感とも取れる心の葛藤によって既に粉々に打ち砕かれてしまったらしい。

だがそれだけに、僕はピンと周囲に張り詰めた激しい緊張にゴクリと息を呑んでいた。

今彼女の心は、僕が間違った一言を掛けるだけで容易に崩れ去ってしまう程に脆くなっている。

たとえそれが承諾の言葉だったとしても、もしそこにほんの一欠片でも僕の躊躇いを感じ取ったなら彼女はきっと到底支え切れない程の悲しみに押し潰されて永遠に壊れてしまうに違いない。

20年間の孤独という長い長い道程を経て今正に幸福の頂へと手を掛けた彼女の足元では、底の見えない無限の奈落がぽっかりとその暗い口を開けて憐れな犠牲者を待ち受けていたのだ。

「僕は、あの村に住む人達の中じゃきっと1番つまらない人間なんだと思う」

そんな承諾の言葉とは程遠い返事に、僕は彼女の表情がピクリと強張ったのをはっきりと見て取っていた。

「小さな村で育ったから大した教養も身に付けちゃいないし、海に出ても1匹の魚さえ獲れない落ち零れなんだ」

その先にある僕の返事を予想したのか、腹の上に押し付けられた彼女の体が小刻みに震えている。

「でもね・・・そんな僕でも大切にしてくれるっていうんなら、僕もあなたとずっと一緒に過ごしたいと思う」

「で、では・・・」

「流石に僕の方から言うことになるとは思わなかったけど、あなたが望む言葉が何かは分かってるつもりだよ」

今にも僕の体を抱き締めたくて仕方が無いという衝動を微かな理性だけで必死に堪えつつ、彼女は20年間・・・いや、もっとずっと長い間待ち侘びたであろう僕の言葉にじっと耳を傾けていた。

「僕も、あなたを愛してる。あなたが孤独を恐れるのなら、僕が何時でもあなたの傍にいるよ」

「ああ・・・!」

次の瞬間、彼女は心中で爆発したのであろう歓喜の声を上げながら僕の体をきつく抱き締めた。

そしてついに消え去ってしまったらしい理性に代わって、雄を求める本能が彼女の全身を支配していく。

やがて荒々しい手付きで力任せに僕の服を破り取りながら地面の上へ仰向けに転がると、彼女は露出した若々しい僕の肉棒をもう待ち切れないといった様子で自身の下腹部に花開いた大きな竜膣の中へと一気に飲み込んでいた。

ズブブブッ・・・!

ねっとりと濃厚な桃色の粘液を纏う熱く蕩けた凶暴な雌の器官が、まだ力無く垂れ下がったままのペニスを根元まで吸い込もうとその分厚い肉襞を力強く躍動する。

「はっ・・・あ・・・」

その半ば強引に擦り込まれる野性的な快楽に焚き付けられて、僕の肉棒が彼女の中でムクムクと膨らんでいった。

やがてグッチュグッチュと卑猥な水音を惜しげもなく吐き出す高温の肉洞の中で、ギンギンに張り詰めてしまった肉芽が彼女の内部を無造作に擦り上げる。

「あ・・・ふ・・・」

「くぅ・・・」

そして恐らくお互いに雌雄の結合は生まれて初めてのことだというのに、僕は生意気にも彼女を責めようと既に快楽で砕けた腰をゆっくりと左右へ揺すっていた。

その体内を抉る艶かしい雄の動きに、彼女の膣がほとんど無意識に反撃の牙を剥く。

グジュッ・・・グジュグジュッ・・・!

「ふわあっ・・・!」

もう根元まで押し込まれているはずのペニスを更に奥へと引き摺り込もうとするその容赦の無い吸引と圧搾に、僕は彼女の腹に手を付いたまま大きく背中を仰け反らせて甲高い嬌声を迸らせた。

やはり幾ら交尾は初めてだと言っても、彼女の膣は巨大な雄海竜のモノから精を搾り取る為の器官なのだ。

ただでさえ彼女よりも2回り以上小さな人間の僕が、彼女を喜ばせることなど最初から無理なのかも知れない。

それにほんの少し彼女を刺激したことでこんなにも凄まじい快感を味わわされてしまうのでは、腰を引こうとしただけで一体どんな目に遭わされるか分かったものではないだろう。

だがそうかと言ってペニスを呑まれたまま彼女の上で動かずにじっとしているわけにもいかず、僕は激しい恍惚にうっとりと頬を赤らめて洞窟の天井を見上げている彼女の顔を恐る恐る覗き込んでいた。

愛しい雄と繋がっていることに至福の喜びを感じているらしい緩み切った彼女の表情から、あの険しささえ感じられる凛とした理性の気配がすっかりと抜け落ちてしまっている。

今はまだ僕と体を重ねられたことだけで満足しているのかも知れないが、彼女が本来の嗜虐的な性格に裏打ちされた凶暴な雌の本性を現したら僕などきっと一溜まりも無いことだろう。

そしてそれはつまり・・・僕も彼女を受け入れた以上はそれ相応の覚悟が必要になるということらしかった。

やがて2、3度大きく息を吸って気分を落ち着けると、すっかり弛緩し切っていた腰にゆっくりと力を込めていく。

膣内に捕らえられた雄がまた動き出しそうな気配に彼女の肉襞が再びペニスを押し包んだものの、僕はグッと歯を食い縛ってきつく根元を締め付けている彼女の膣口から少しだけ腰を引き離していた。

ズズリュッ!

「ぐぅ・・・!」

その瞬間突如として逃走を開始した肉棒を逃すまいと無数の肉襞が敏感な雄槍へと襲い掛かり、強烈な吸引がもう少しで膣から抜けそうだった僕のペニスを完全にその場へと引き留めてしまう。

だが僕は、決して彼女から逃れる為に腰を引いたわけではないのだ。

そして今にも精を放ってしまいそうな耐え難い快楽に浸された自身の肉棒に心中で詫びの言葉を投げ掛けると、僕は力一杯引き絞った弓矢を解き放つかのように固くしこった雄槍で彼女の最奥を力一杯突き上げていた。

ズン!

「うあぁっ・・・!」

いきなり深い膣の奥底を突かれた衝撃に驚いて、煮え滾った油の如き灼熱の愛液を塗した凶悪な襞がそんな彼女の嬌声の発端となった不埒な侵入者である僕の肉棒をこれでもかとばかりに容赦無く蹂躙する。

ズギュッ!グジュッ!ミシッミシャ・・・!

「ひいいぃ・・・」

まるでペニスを押し潰されてしまうのではないかと思える程の無慈悲な圧迫感・・・

更にはたっぷりと精を溜め込んだ精巣から直接その贄を貪ろうとするかのような激しい吸引に、雄を食い尽くされるという本能的な危機感が紛れも無い恐怖となって僕の背筋を冷たく撫で摩っていく。

だが如何に手足をバタつかせて暴れもがいても、荒れ狂う大時化の海を彷彿とさせるような彼女の竜膣から逃れる術などちっぽけな僕にあるはずも無く・・・

僕は再び根元まで呑み込まれたペニスを思う存分その暴虐の襞で嬲り抜かれてしまっていた。

ブビュッ・・・ドクッ・・・ドクッ・・・グギュゥッ・・・

「かは・・・あぁ・・・も・・・だ、駄目ぇ・・・」

だが勢い良く放たれた屈服の証にも満足できなかったらしい淫肉が、射精中の雄をなおも執拗に締め上げていく。

その余りに苛烈な彼女の責め苦に、僕は正に1滴残らず精を搾り尽くされることになったのだった。

ギュッ・・・グジュッ・・・ギギュッ・・・

「はぁっ・・・ゆ・・・許して・・・ひぃ・・・」

もう随分と前に枯れ果ててしまった精巣が空しい空打ちの刺激にペニスを戦慄かせる度、何時まで経っても止む気配の無い執拗な圧搾が僕の体力を根こそぎ奪い取っていく。

既に彼女の腹の上で突っ張っていた僕の両手足は糸の切れた人形のそれのように力無く投げ出され、依然として彼女の竜膣から逃げ出せずにいる無力なペニスが荒らぶる蠕動に右へ左へと翻弄され続けていた。

今にも意識が飛びそうな程の度を過ぎた気持ち良さに耐え切れず必死に降参の白旗を掲げてみるも、彼女もまた緩んだ口元から唾液を漏らしながら無上の幸福の坩堝にその身を委ねているらしい。

グチュッ・・・ズリュッ・・・ビクッ!

「あ・・・あぁ・・・ひゃあぁっ・・・!」

そしてまたもや射精を伴わぬ激しい絶頂に、僕は最早悲鳴とも嬌声ともつかない甲高い奇声を上げながらひたすらに身悶えることしかできなかった。

それから、更に数分が経った頃だろうか・・・

僕は朦朧とした意識の中で、ただただ荒い息を吐き出しながら彼女が僕の異変に気付いてくれることを祈り続けていた。

やがてその願いが奇跡的にも通じてくれたのか、或いは何処か遠いところを彷徨っていた理性の欠片がたまたま気紛れに舞い戻ってきただけなのか、彼女がハッと酷く驚いた様子で我に返る。

「ジャ、ジャン!」

「あ、あは・・・やっと・・・気付いてくれたね・・・」

そして僕の名を叫びながら慌てて周囲を見回した彼女と自らの視線を合わせると、僕は助かったという深い安堵感に精も根も尽き果ててクタッと彼女の腹の上に崩れ落ちていた。

「だ、大丈夫か・・・?」

一体どれ程長い間私の中で一方的にその精を搾られ続けていたのか、彼はもう足腰が立たないどころか手足の指さえ動かせない程に酷く憔悴し切っていた。

ここへ来た時はまだ夕方前だったのに、今は夜の帳が下りていることを考えると恐らく数時間にもなるだろう。

余りの幸福感に陶酔し切っていたせいで私自身ほとんど先程までの記憶がおぼろげなのだが、彼が随分と長時間に亘って私の中でこっ酷く嬲り尽くされたのであろうことは容易に想像が付いた。

「う、うん・・・何とか・・・全然体が動かせないけど・・・生きてはいるよ」

「本当に済まない・・・私も初めてだったもので、加減を知らなかったのだ・・・」

だがそんな私の消沈した謝罪に、彼が満面の笑みを返してくる。

「いいんだ。僕のなんかであなたが満足してくれたなら、それで十分だよ」

それが彼の気遣いの言葉であることを知ってしまっているだけに、私は自分の情けなさと彼への罪悪感から思わずウッと呻いていた。

先程死の淵から生還した時よりも更にやつれたように見えるその顔を見る限り、彼が本当に限界を超えた快楽に悶絶していたであろうことは疑いようが無い。

ともすれば私が彼の命を奪っていたかも知れないという事実が、未だかつて無い強烈な恐怖となって今頃私の体を戦慄させていた。

「では・・・村まで送ろう。お前も、早く家族に無事を伝えなければならないだろう?」

「そうだね・・・あの嵐で父さん達が無事だったのかも心配だし」

そう言うと、僕は何とか自力で立てるくらいにまで回復した体をゆっくりと起こしていた。

そして彼女とともに洞窟の外に出てみると、あれ程激しく風雨に荒れていたのがまるで嘘のように雨雲が消え、晴れ渡った空に満点の星々と明るい満月が煌いているのが目に入ってくる。

「凄い・・・こんなに綺麗な夜空なんて初めて見たよ」

「嵐の後の快晴の夜空にしか見られない貴重な景色だ。これを見るのが、この20年間で私の唯一の楽しみだった」

感慨深げにそう呟いた彼女がもう元の元気を取り戻したらしい様子に、何だか僕まで明るい気分になってくる。

そしてそんな生まれて初めて見る美しい夜空の下を彼女とともに村まで歩くと、僕は外を出歩く人々の見えないその静寂の中に深い悲しみの気配が漂っていることに気が付いていた。

きっと、村の皆は僕が命を落としたものだと思っているのだろう。

「ありがとう、ここで大丈夫だよ」

「そうか・・・ではここで別れるとしよう。ところで、お前から漁師達に伝えて欲しいことがあるのだが・・・」

「え?それはいいけど・・・一体何を・・・?」

だがその後に続けられた半ば予想していた通りの彼女の言葉に、僕は快く頷いて両親の待つ家へと走っていった。

やがて我が家の入口にまで辿り着くと、村の中で最も暗い悲しみに沈んでいたその扉を軽くノックしてみる。

コンコン・・・

その数秒後、扉越しにも深く落ち込んでいるのがありありと分かる父の誰何の声が僕の耳へと届いてきた。

「・・・誰だ・・・?」

「父さん、僕だよ!」

そして少し抑えた声でそう応えてやると、一瞬の沈黙を挟んで扉がバンと大きく開け放たれる。

「ジャ、ジャン・・・お前・・・どうして・・・?」

開いた扉の向こうにあったもの・・・それは息子を失った悲しみの上に母にもこっ酷く責められて今にも泣き出しそうな顔をした、未だかつて見たことが無い程の悲惨な父の姿だった。

だがやがて彼女に服を引き裂かれたせいでほとんど裸に近かった僕の姿を見たのか、ハッと慌てた父がすぐに僕を家の中へと引き入れてくれる。

「ジャン・・・俺は・・・お前が死んじまったもんだと思って・・・」

「彼女が・・・あの海竜が、助けてくれたんだよ。あの嵐の中僕を砂浜まで運んで、蘇生までしてくれたんだ」

「そ、そうか・・・そうか・・・」

そんな僕の言葉に、父は泣きながら僕の体を抱き締めていた。

そこへ騒ぎを聞き付けた母もやってきて、素っ裸でいた僕の姿に2重の意味で悲鳴を上げる。

そしてもう永遠に戻っては来ないと思っていた僕の帰還に、母もまた歓喜の嗚咽を漏らしながらその場へと泣き崩れていた。

「それで父さん・・・少し2人だけで話したいことがあるんだけど、いいかな・・・?」

「あ・・・ああ・・・どうしたんだ?」

僕は新しい服を身に着けてからそう言って父を家の外に呼び出すと、周囲に誰もいないことを確認してからそっと彼女の秘密を父に告げていた。

「な、何だって?あの海竜が・・・言葉を喋ったって言うのか?」

「うん・・・これまで大勢の漁師達を殺してしまったから、言葉が通じることで咎められるのを恐れていたんだ」

「それはまあ・・・確かに分からない話じゃないが・・・それで、あの海竜は何か言っていたのか?」

やはり長年漁師を続けているだけあって、父もあの海竜が言葉を喋ったことの意味を良く分かっているらしい。

数十年間の沈黙を破って彼女がその秘密を僕に打ち明けたからには、きっと村の人達に何か伝えたいことがあったからだということを見抜いたのだろう。

「彼女は、ずっと寂しかったんだよ。孤独に苛まれて、それを埋める為に漁師達を襲ったりもしていたんだって」

そんな僕の言葉を、父はじっと押し黙ったまま聞いていた。

「だから彼女は、僕とあの洞窟で共に暮らすことを望んでる。もちろん、僕も同じ気持ちだ。だから・・・」

「その許しを、俺に貰いたいって言うのか?」

「父さんだけじゃなく、漁師の皆にもさ。僕がかつての人喰い海竜の夫になることを、全員に認めて欲しいんだ」

僕の言った夫という言葉に、父は明らかな動揺を示していた。

まあ、それも無理の無いことだろう。

かつて大切な友人や兄弟をあの海竜に食い殺されてしまった漁師達の中には、ただでさえ今も彼女の存在を受け入れることに難色を示している人達がいるという。

その人達に、漁師であり人間でもある僕が彼女と夫婦の契りを交わすことを認めてもらうのは難しいに違いない。

「分かった・・・彼女は、もう死んだものと思っていたお前を助けてくれたんだ。俺が皆に、話してみるよ」

「あ、それとさ、もしそれを認めてくれるなら、もう火曜日に魚は届けてくれなくてもいいってさ」

だが意外にもと言うべきか、父は僕と彼女の関係よりもそちらの方に大きな興味を示したらしかった。

「何だって?そいつは困ったな・・・週に1度の休みが無くなっちまうじゃないか」

「別に、問題は無いんじゃないの?他の人達には、ただの定休日ってことになってるんだし」

「定休日か・・・ははっ・・・それもそうだな」

やがて父とそんな会話を交わしてから床に就くと、僕は1日の激しい疲労がドッと溢れ出して来たせいで次の日の昼過ぎまで泥のように眠ることになったのだった。

その翌日、僕は父に呼ばれてまだ気怠さの残る体をベッドから起こしていた。

「ん・・・おはよう・・・どうしたの?」

「ああ・・・昨日お前が言ったことについて、他の漁師達に話してきたんだ」

「そ、それで?」

何処と無く暗い面持ちを浮かべていた父の様子に、何だか嫌な予感を感じて微かに上ずった声を上げてしまう。

「皆、お前の提案に賛成だそうだ。俺としては・・・お前には漁師になってもらいたかったんだがな・・・」

「じゃあ・・・他の漁師達も、彼女を許してくれたんだね」

「誰もが死んだと思っていたお前を助けてくれたことで、皆あの海竜の改心を認めざるを得なかったんだろう」

僕はそれを聞くと、さっきまで感じていた疲れがまるで嘘のようにベッドから飛び出していた。

「それを聞いて安心したよ。早く彼女に伝えてあげないと」

「そうだな・・・ただ、お供えの日については今まで通り続けさせて欲しいとも伝えてくれないか」

「え・・・どうして?」

その僕の問いに、父が今朝獲れたばかりらしい新鮮な魚がたくさん入った籠を取り出してくる。

そしてそれを僕に手渡しながら、父は先程までの消沈した表情を明るいそれへと一変させていた。

「俺達からの気持ちとして、是非受け取って欲しいんだよ。あの海竜も、大切な村の一員だってことさ」

「そっか・・・それを聞いたら彼女も喜ぶよ。じゃあ、行ってきます」

「ああ、彼女によろしくな」

僕はそう言って父と別れると、魚の入った籠を持ったまま海岸を目指して全力で駆けていった。

やがて薄暗い洞窟にそっと足を踏み入れると、その奥に蹲っていた美しい海竜の・・・妻の姿が目に入ってくる。

「ただいま!」

そして彼女の前に魚の籠を差し出すと、その意味を悟った彼女が震えた声を絞り出していた。

「これは・・・村の漁師達に・・・私達のことを認めて貰えたのだな・・・?」

「うん・・・あなたも、大切な村の一員だってさ。それに、これからも魚は気持ちとして受け取って欲しいって」

「わ、私も・・・村の一員だと・・・言ったのか・・・?」

長年の孤独に苦しんでいた彼女にとって、その言葉が一体どれ程の歓喜を生んだことか・・・

僕にはとてもその多寡を推し量ることは出来なかったものの、感極まった様子でガバッと僕に抱き付いてきた彼女の様子を見る限りきっと生涯最大の衝撃だったことは間違い無いのだろう。

かつては餌か暇潰しの道具くらいにしか考えていなかったのであろう人間に身も心も受け入れられて、彼女は今正に自分だけでは受け止め切れなかった幸福の涙と震えを僕にも分け与えてくれていた。

「僕達・・・何時か子供が作れるといいね」

「そうだな・・・海竜は本来遥かな深海の底でしか子を孕むことが出来ぬはずだが・・・」

相変わらず震える声でそう漏らした彼女が、その水掻きの生えた大きな手で僕の頭を優しく摩ってくれる。

「お前と交わることで、私も何かが変わるかも知れぬ。何の確証も無いが・・・何故か、そんな気がするのだ」

「それじゃあ、今から試してみる?」

「な、何・・・?」

その僕の言葉が余りに予想外だったのか、彼女がビクッと身を引きながら僕の顔を覗き込んでくる。

だがそこに浮かんでいたのであろう昨夜の激しくも甘い彼女とのまぐわいに寄せる期待を読み取ったのか、彼女はあの険しかった表情を柔和に崩すと何も言わずに地面の上に横たわってくれていた。

「お前は・・・昨夜私とまぐわったことを村の者達に話したのか?」

「はは・・・まさか・・・これは僕達だけの秘密だよ」

そしてそう言いながら着ていた服を脱いで彼女の腹の上に攀じ登ると、そのぷっくらとした下腹部に口を開けた真っ赤な蜜壷に早くも漲ってしまっていた自らの雄をゆっくりと突き入れてやる。

それを待っていたかのように強烈な吸引がジュブッと小さなペニスを根元まで吸い込むと、僕はやんわりと揉み拉かれ始めた肉棒から這い上がってくる快楽にうっとりと身を委ねていた。

「私達だけの秘密か・・・フフフ・・・何とも、心躍る言葉だな・・・」

そんな静かな言葉とともに無数の肉襞をも躍らせてくれた彼女の中で、僕は全身を包み込む優しい温もりと心地良さに最高の妻を手に入れられたことを心から感謝していた。

完

「おいてめえら、全力で漕ぎやがれ!奴に追い付かれたら一巻の終わりなんだぞ!」

「だ、駄目だ・・・とても逃げ切れねぇよ・・・誰か・・・誰か助けてくれぇ・・・!」

昼下がりの明るい太陽が照り付ける広大な大海原・・・

その一面青色に覆われた静かな海の上で、数隻の漁船が激しい恐怖と恐慌に呑み込まれていた。

漁の為に沖合へ出た船を襲っては容赦無く人々を食らい尽くす、大きな1匹の恐ろしい雌海竜。

透き通った翠色の艶やかな皮膜に覆われたその影は揺れる水面に溶け込むように紛れてしまい、姿の見えぬ敵の襲撃に屈強な海の男達でさえもが怯えた仔兎のように震え上がっていた。

「く、くそ・・・一体何処へ行きやがった・・・?」

時折水上にチラリと見える海竜の背ビレが波を掻き分け、船の周りを周回しながらまた水中深くへと消えていく。

長年の重労働で鍛え上げられた筋骨逞しい男達が幾ら必死に船を漕いでみたところで、高速で泳ぎ回る回遊魚さえ易々と捕らえるという海竜から逃げ延びることは人が空を飛ぶに等しい無理難題だったことだろう。

だが過去にも多くの漁仲間がこの海竜に食い殺されたという事実に、普段は荒れ狂う嵐にさえ冷静さを崩さない漁師達の間にも冷たい絶望感が徐々に広がりつつあった。

「お、俺達・・・皆あいつに食われちまうんだ・・・もう助からねぇんだ・・・」

「馬鹿野郎、泣き言言ってる場合か!死にたくなきゃ戦うしかねぇだろうが!」

「た、戦うったって・・・あんな化け物相手にどうやって・・・」

まるで獲物の狼狽を嘲笑うかのようにチラチラと姿を現しては再び見えなくなる海竜の恐怖に、半数以上の男達が甲板へしがみ付くようにして必死に悲鳴を堪えている。

それでも今回の漁のリーダーだった1人の男は、そんな情けない仲間達を奮い立たせようと声を張り上げていた。

「おい、銛を貸せ!あの化け物に一泡吹かせてやる」

そんな俺の声に、近くにいた仲間の1人が大型魚用の長い銛を取って寄越す。

それを受け取ると、俺は甲板の端に立ってしばしの静寂を保っていた水面をじっと睨み付けた。

だが標的を探そうと辺りに視線を巡らせたその時、不意にドンという大きな音と衝撃が船底から突き上げてくる。

「うおおっ!?」

そしてその予想だにしなかった一撃にフワリと体が浮かんだような感覚を味わった次の瞬間、俺は銛を持ったまま低い手摺りを乗り越えて海竜の待つ海へと真っ逆様に転げ落ちてしまっていた。

ドボォン!

「お、おい!大丈夫か!?」

俺の身を案じるそんな仲間達の声が、激しい水音に掻き消されて途中から聞こえなくなってしまう。

しかし急いで水面に上がろうと水を掻いたはずの両足が、突然海竜の手によって掴まれていた。

「うぐっ・・・ぐぼ・・・がばごぼっ・・・」

更にはそのまま凄まじい力で足首を握り締めながら、海竜が俺の体を深い水底へグイグイと引き摺り込んでいく。

そ、そんな・・・くそ・・・助け・・・

だが如何に激しくもがこうとしても、人間は水の中では十分な力も入らなければ息をすることもできないのだ。

そしてもうどう足掻いても海竜から逃れられないだろうことを悟ると、俺は握り締めていた銛を海竜がいるであろう足元目掛けて力一杯振り下ろしていた。

「あいつ・・・大丈夫かな・・・?」

「大丈夫なわけないだろ・・・海竜に水の中へ引き摺り込まれたんだぞ?今頃はきっと・・・」

多少なりとも頼りにしていたはずのリーダーが真っ先に海竜の犠牲となってしまったことで、漁船に残された漁師達はその全員が深い絶望に打ちひしがれていた。

かつて海竜の襲撃から生き延びた少数の漁師達の話によれば、海竜は何時間でも何日でも、船の上の人間達が弱り切って隙を見せるまで待ち続けるのだという。

そして不用意に身を乗り出したり釣り糸を垂らした者達を海へ突き落とし、1人残らず食い殺してしまうのだ。

だがその数秒後、先程海に落ちたリーダーの男が苦しげな表情を浮かべて必死に水面に浮かび上がってきていた。

ザバッ!

「うぶ・・・お、おおい!早く引き上げてくれぇ!」

「お、お前、無事だったのか?」

まさか俺が生きて戻るとは夢にも思っていなかったのか、俺の姿を見た仲間達が大慌てで頭上から1本のロープを垂らしてくれる。

あの海竜がどうなったのかは俺にもまるで判らなかったものの、掴んでいた足を離したということは少なくともあの銛で手傷くらいは負わせることができたのに違いない。

だがこれで助かるという明るい希望とともに数人の仲間達が支えるロープを力一杯握り締めた次の瞬間、俺はまたしても何者かに足を掴まれて海中へと引き摺り込まれていた。

「うお!」

「うわぁっ!」

ドボッ!ザバン!

そしてそのさっきまでとはまるで比較にならない程の凄まじい怪力に、ロープを支えていた2人の仲間達までもが俺に釣られるようにして海に投げ出されてしまう。

船にはまだ1人仲間が残っていたものの、流石に3人もの人間を引き上げるには相当の時間が掛かることだろう。

畜生、あの野郎・・・最初からこれが目的だったんだな・・・

他の船の連中も海竜が生きていたことを知ってさっきまでと同じように力無く甲板の上へへたり込んでしまい、俺達は深い絶望とともに周囲を巡る翠色の背ビレを眺めながらじわじわと1人ずつ海中に呑み込まれていった。

それから20年後・・・

「おいジャン、そろそろ起きろ!お前も来月には18歳になるんだぞ。いい加減に早起きできるようにならんか」

「ん・・・う・・・ううん・・・」

まだ夢と現の境目を彷徨っていた頭の中にそんな父の大声が弾け、僕は仕方なく寝返りを打ちながら返事の代わりに小さな唸り声を上げていた。

来月で18歳・・・その言葉の意味は、僕だって十分に良く理解している。

この村では18歳以上の男だけが、漁師として海に出られることになっているのだ。

父も漁師である以上、僕も当然18歳になれば父と同じように漁師として働くことになるだろう。

僕としては別にそれが嫌なわけではないのだが、それでも漁師となれば今なんかとは比べ物にならない程に早起きして早朝から漁に出掛けなくてはならなくなる。

そしてそれができるかどうかこそが、今の僕にとって最も深刻な問題でもあった。

この村は、生計のほとんど全てを海での漁に頼っている。

とは言っても漁村と呼べる程極端に海辺に近いというわけでもなく、一方を海に、三方を深い森に囲まれたただの寂しい小村でしかなかった。

だが森には少しばかり小柄ながらも数多くの危険なドラゴン達が棲み付いているとされ、馬車が無ければ隣町へと続く唯一の林道さえ無事に通り抜けられる保証は無いという正に陸の孤島となっている。

それ故に森へ生活資源を求めて足を踏み入れるのには多くの危険が付き纏い、必然的に漁業が村の暮らしを支える基盤となっていた。

「おはよう・・・」

やがて名残惜しいベッドから這い出して居間へ行くと、父と母が揃って朝食を摂っているのが目に入ってくる。

「やっと起きたか、ジャン」

「父さん・・・今日は漁には行かないの?」

「今日はお供えの日だからな。漁は休みだ」

お供えの日か・・・そう言えば毎週火曜日だけは、そんな名目で村の全員が漁を休んでいた。

だが一体それが何なのかについては漁師達の間だけの秘密らしく、父に聞いてみても漁に出るようになったら教えてやるとの一点張りで取り合ってもらえないのだ。

まあ・・・それについては来月になれば分かることだからそれ程気にする必要はないのだけれど。

「そう・・・それじゃあ、僕は出掛けるよ」

「それはいいが、森には近付くんじゃないぞ。最近食料を求めてなのかドラゴンどもの姿をよく見かけるからな」

「うん、分かってる」

そして父とそんな会話を交わすと、僕は服を着替えて外へと出掛けることにした。

「さてと・・・何処へ行こうか・・・」

やがて家から出てくると、僕はそんなことを呟きながらさほど大きくもない村の中をグルリと見回していた。

どうせ家にいたところで特にこれといってすることも無いだけに、18歳を目前に控えた最近は当ても無く外を出歩くのが僕の日課になっている。

とは言え村の周囲を取り囲む深い森にはドラゴンが出没するということだから、特別な用事でもない限り外出の行き先は自然と海の方へ向けられてしまうのが常だった。

それに今日は何処の家も漁には出ていないらしいので、海岸はもちろん船着場の方も閑散としていることだろう。

そういう意味では、静かに散歩でもするには正に打って付けの日だと言っていいのかも知れない。

後3週間・・・18歳の誕生日までの日数を指折り数えながら日々を過ごすのは、退屈に塗れたこの小さな村の中において僕に許された唯一の楽しみだった。

最初は過酷な漁の仕事に慣れるまでしばらく掛かるだろうが、海に出られるようになれば少なくともこんな退屈な生活とオサラバできるのは間違い無い。

汗水垂らして苦労しながら働くからこそたまの休みの日が恋しくなるのであって、幼い頃ならともかく今の僕には毎日暇を持て余すだけのこの生活は正直苦痛でしかなかったのだ。

そしてそんな思索に耽ったまま広い海岸までやってくると、僕はその湿った黒い砂浜をゆっくりと見渡していた。

ゴツゴツとした背の高い岩棚が海岸の左右を大きく囲っているお陰で、砂浜自体にはそれなりの広さがあるにもかかわらずまるで閉じた箱庭のような印象を見る者に与えている。

だがしばらく誰もいない静かな砂浜の様子を眺めていたその時、僕はふと何人かの人の足跡がその平坦な砂の上へ残っていることに気が付いていた。

「何だろう・・・あれ・・・」

もちろん、僕の他に誰かがこの砂浜に来ること自体は別に不思議なことでも何でもないだろう。

僕がその足跡を奇妙に思ったのは、それらが真っ直ぐに海岸を囲んでいる岩棚の方へと続いていたことだった。

これではまるで、あの岩棚の海岸からは死角になっている場所に何かがあるみたいじゃないか。

そしてそんなふとした思い付きに足跡の行き先を辿ってみると、やはり岩棚の波打ち際に面した場所に大きな洞窟の入口がぽっかりと口を開けていた。

こんなところに洞窟が・・・?

岩棚の大きさを考えれば奥行き自体はさして深くないようだが、砂浜から点々と続いている数人の足跡は明らかにこの洞窟の中へ入っている。

他にも洞窟の入口付近には洞窟から出て行った足跡も幾つか残っていたが、その大半は打ち寄せる波に洗われて見えなくなってしまっていた。

「真っ暗だな・・・」

海の波打ち際に面した秘密の洞窟・・・

満潮の時間になれば多少は洞窟の中にも海水が入ってくるのか、その地面はゴツゴツした岩で覆われているにもかかわらず所々に水溜りが出来ている。

それでも人の足跡があるということは、ここに何かがあるのはまず間違い無いだろう。

やがてそんな好奇心が闇への恐怖に打ち克ってしまうと、僕はゆっくりとその暗い穴の中へ足を踏み入れていた。

だがデコボコの地面が続く曲がりくねった道を慎重に足場を確かめながら歩いていたその時、僕は低い岩の上に数匹の大きな魚が置かれているのを見つけてふと足を止めていた。

薄暗さのせいもあって魚の種類までは見分けが付かないものの、普段漁で獲れる魚と比べても1番大きな部類に入るのは間違い無い。

ということはあの足跡が付いた今日の早朝か昨日の夜に、誰かがこの場所へ魚達を並べていったのだろう。

まるで何かへの・・・お供え物のように。

ズルッ

「うわぁっ!」

しかしそんなことを考えながらそっと魚へ近付こうとした次の瞬間、僕は濡れた岩で足を滑らせるとその拍子に深い岩の割れ目の中へ勢いよく右足を突っ込んでしまっていた。

「いてて・・・う・・・ぬ、抜けないぞ・・・?」

幸い怪我らしい怪我はせずに済んだようだが、随分穴の奥深くまで突き入れてしまったせいかザラついた幾つもの小さな岩が犇き合って完全に足首を固定してしまっている。

だが慌てて何とか足を引き抜こうとしたその時、僕は不意に誰かが洞窟に入ってきたような気配を感じて思わず口を塞いでいた。

「・・・?」

一体誰だろうか・・・?

曲がりくねった道のせいでその洞窟への侵入者の正体は判らなかったものの、外から差し込む光を遮った様子から察するにどうやら人間でないことだけは確かなようだ。

だがじっと息を潜めて徐々に近付いてくる物音に聞き耳を立てている内に、ようやくそれが誰なのかが判明する。

あれはまさか・・・ドラゴン・・・?

辛うじて外から届いてくる淡い光の中で僕が目にしたもの・・・

それは茶色い鱗を全身に纏った、1匹の雄のドラゴンだった。

体高は1.4メートルくらいで比較的小柄ではあるものの、背中から生えた大きな翼や後頭部に生えている乳白色の太い角、更には顎の端から微かに覗いている鋭い牙が、それが間違い無く危険な猛獣であることを告げている。

そんな・・・どうしてドラゴンがこんなところに・・・?

確かに村の周囲の森にはこんなドラゴン達が大勢棲んでいるらしいのだが、それでも体の小ささ故に数人掛かりでなら何とか追い払える為、村の中にまでは入ってこないのだそうだ。

でもまさか、そのドラゴンがこんな砂浜の片隅にある洞窟にまでやってくるとは夢にも思っていなかった。

「ま、まずいぞ・・・どうしよう・・・」

ただでさえ人間が1人で太刀打ちできるような相手ではないというのに、その上僕は今全くと言っていい程に身動きが取れないのだ。

こんな状態でドラゴンなんかに見つかったら、あっという間に食い殺されてしまうことだろう。

今はまだ幸いにも周囲から突き出している岩壁のお陰で上手く身を隠すことができているが、あのドラゴンが先程の魚の存在に気付いて近付いてきたりしたら確実に見つかってしまう。

だが何時ドラゴンがこちらにやってくるのかとヒヤヒヤしながら耐えていると、またしても外から差し込んでいた光が何かに遮られていた。

しかも、今度の侵入者は明らかに先程のドラゴンなんかよりももっとずっと大きな生き物らしい。

やがて茶色いドラゴンの方も流石にその不穏な気配には気が付いたらしく、こちらへ向かって踏み出そうとした足を止めて素早く背後を振り返っていた。

「グルル・・・?」

更には誰何とも取れるそんな唸り声が静かな洞内に響き渡った瞬間、突然大きな音と震動が辺りを激しく揺らす。

ドドッ・・・ドオオン・・・!

そして一体何事かと思って岩陰から顔を出してみると、美しい翠色の艶やかな皮膜に覆われた巨大な雌のドラゴンが先程の雄を岩床の上に組み敷いているところだった。

また別のドラゴンがとも思ったが、どうも後から入ってきた方は森に棲んでいるようなドラゴンではないらしい。

確かに細長い流線形のシルエットを描く顔立ちは茶色いドラゴンとそっくりなのだが、薄い膜が連なる奇妙な背ビレや水掻きが張った指、それに左右に大きく広がった不思議な尻尾が、彼女が海竜であることを示している。

ついさっき陸に上がってきたばかりなのか瑞々しい輝きを放つそのツルツルとした体からはポタポタと沢山の水滴が滴っていて、地面に組み敷かれた雄のドラゴンの体を濡らしていた。

「グオッ・・・グルル・・・ガアッ!」

やがて余りにも突然の出来事にしばし放心していたらしい雄のドラゴンが大きな叫び声を上げて抵抗すると、海竜がその憤怒とも呼べるような険しい表情を浮かべていた顔をほんの少しだけ歪ませる。

そしておもむろに長い爪の生えた白い手を上に持ち上げると、それがいきなり勢いよく振り下ろされた。

バキッ!

「ギャウッ!」

強烈な打撃音とともに、海竜が腹下に組み敷いた雄の顔を力一杯殴り飛ばしたのだ。

2回り近くも大きさの違うあの体格差で殴り付けられたら、如何にドラゴンと言えど堪ったものではないだろう。

その証拠に雄のドラゴンは甲高い悲鳴を上げると、必死に牙を食い縛りながら悔しげに海竜を睨み付けていた。

「グルルルッ・・・グオッ・・・グガアッ!」

海竜に手足を踏み付けられて一切の身動きを封じられながらも、雄としてのプライド故なのか茶色いドラゴンが怒りに満ちた視線を眼前の海竜へと突き刺している。

だがそんな無力な雄の様子に、海竜の顔に再び嗜虐的な微笑が浮かんでいた。

バギャッ!

「グガッ!ガ・・・ゥ・・・」

持ち上げられていた顔が振り回されて地面に叩き付けられる程の、強烈極まりない海竜の殴打。

懸命に虚勢を張っていた雄のドラゴンも流石にこれには自身の危うい立場を認識したのか、海竜を睨み付けているその眼には明らかに怒りよりも恐怖の度合いが色濃くなっている。

しかし海竜の方はその雄の態度にまだ満足していなかったらしく、力の漲った大きな手が今度は腹下の獲物に見せ付けるかのようにゆっくりと振り上げられていった。

「ウグッ・・・グゥ・・・アウゥ・・・」

その途端、雄のドラゴンがさっきまでの唸り声とは違う甲高い叫びを上げ始める。

多分、助けを求めているのだろう。

自身よりも遥かに大きな海竜に捕らえられて痛め付けられているという恐怖に、あんな恐ろしげなドラゴンが泣き叫んで許しを乞うているのだ。

だが人間の僕が見ても憐れみを誘う程のそんな命乞いの声にも、海竜は表情1つ変えることなく三度その巨腕を振り下ろしていた。

ゴギャッ!

「ギャッ・・・!」

ああ・・・な、なんてことを・・・確かに棲んでいる環境は違うかも知れないけれど、仮にもあんなに必死で許しを乞うている同族にあそこまで無慈悲な仕打ちをしなくてもいいだろうに・・・

雄のドラゴンの方はまだ辛うじて息があるようだが、度重なる海竜の容赦無い殴打にもう微かな声を上げる気力さえ失ってしまったのかグッタリと地面の上に横たわっていた。

どうしよう・・・あんな凶暴な海竜に見つかったら、僕もどんな悲惨な目に遭わされるか分かったものではない。

だが岩の隙間にはまり込んだ足を抜こうと下手に身動きすれば、物音を立てて海竜に気付かれてしまうだろう。

やがてどうしていいのか分からずにふと海竜のいたところに視線を戻してみると・・・

なんとあの海竜がもう動かなくなった雄のドラゴンに向けてまたしても腕を振り上げようとしていた。

「なっ・・・」

その瞬間、眼前に広がっていた信じられない光景に僅かにだが思わず驚愕の声を漏らしてしまう。

し、しまった・・・!

慌てて岩陰に体を引っ込めたものの、海竜は間違い無くさっきの声に気が付いた様子だった。

早く逃げないと、このままじゃ・・・

やがてパニックに陥り始めた僕の頭の中に海竜のゆっくりとした、しかし重々しい足音が聞こえてくる。

き・・・来た・・・やっぱり気付いたんだ・・・!

だがじっと岩陰に隠れたまま海竜の様子が見えないのも不安で、僕はほんの少しだけ岩陰から顔を出していた。

その視界の中に、誰かが隠れていないかを探るように岩陰を入念に覗き込みながら近付いてくる海竜の姿が映る。

僕を探しに来たお陰であの雄のドラゴンの方はあれ以上危害を加えられずに済んだようだが、その手足は限界を超えた苦痛にピクピクと小刻みな痙攣を引き起こしていた。

しかし・・・

「ガ・・・ウゥ・・・」

ブン!グシャッ!

「・・・!」

ほとんど無意識に漏れたのであろうドラゴンのか細い呻き声に反応して、海竜の太い尻尾が彼の上に力一杯振り下ろされる。

その凄まじい尾撃の威力に地面に投げ出されていたドラゴンの手足がビクンと大きく跳ね上がり、再び岩床の上に落ちた時にはもう微かな震えさえ見ては取れなくなってしまっていた。

あ・・・ああ・・・は、早く逃げないと・・・

目の前で無残に叩き潰された雄のドラゴンの姿に、僕は心の底から震え上がっていた。

たまたま出遭っただけであろう同族にさえあれ程までに冷酷に止めを刺す海竜が、同じようにこの洞窟へと入り込んだ僕を見逃してくれるとは到底考えられない。

だが逃げようにも身動きが取れないばかりか再び洞窟への侵入者を探しながら近付いてきた海竜の姿に、僕は早くも限界を超えた凄まじい恐怖に押し潰されそうになっていた。

何とか海竜が気付かずに通り過ぎてくれることを祈ろうにも、僕のすぐ傍には大きな魚が不自然なまでに幾つも置かれているのだ。

魚を主食とする海竜がそれに気付かないはずは無いだろうし、そうなれば僕の存在にも気が付くのは確実だろう。

ドス・・・ドス・・・

複雑に入り組んだ洞内を隅々まで隈なく探すように、海竜がゆっくりと僕の方へと近付いてくる。

そしていよいよ海竜が魚の置かれた岩を乗り越えてくると、僕は地面に仰向けに倒れこんだままその鋭くも冷たい視線と正面から目を合わせてしまっていた。

「ひっ・・・ひぃ・・・」

反射的に海竜から逃れようと両手が地面を掻いたものの、岩の隙間にはまり込んだ右足が無情にもその逃走に歯止めを掛ける。

だ、駄目だ・・・殺される・・・だ、誰か・・・助けてぇ・・・

もう逃れられないという絶望が頭の中を黒く塗り潰してしまい、僕はガタガタと震えながら海竜を見上げていることしか出来なかった。

やがて眼前で動けなくなっている人間の姿を認めた海竜が、静かにその顔を僕に近付けてくる。

「た、助けて・・・あ・・・ぁ・・・うわあああっ・・・」

初めて見た時からその顔に浮かべられていた険しい表情には相変わらずこれと言った変化が無いお陰で海竜が一体何を考えているのかは分からなかったものの、あの雄のドラゴンにした仕打ちを考えれば大体の想像は付く。

そして目に大粒の涙を浮かべながらカチカチと歯を鳴らして怯えている僕の様子を一頻り眺め回すと、海竜が何の前触れもないままに突然その左手を大きく振り上げていた。

「い、嫌だ・・・やめて・・・やめてぇ・・・!」

その瞬間先程目の前で雄のドラゴンが執拗に殴られ続けた光景が脳裏に蘇り、恐らくは無駄だと分かっていながらも思わず身を護ろうと必死に両手を掲げて体を縮込めてしまう。

バガッ!

「わあっ!」

だが意外にも、握り締められた海竜の拳が振り下ろされたのは僕の右足が挟まっていた岩の割れ目の傍だった。

その衝撃で少しばかり岩が砕け、あれ程きつくはまっていたはずの足があっさりと割れ目から抜けてくる。

「あ・・・」

もしかして・・・助けてくれたのだろうか・・・?

さっきの雄のドラゴンとの一件があるだけにその考えには流石にまさかと思ったものの、海竜も僕にそれ以上のことをするつもりは無いらしい様子にようやく元の落ち着きが戻ってきていた。

「み・・・見逃してくれるの・・・?」

人間の言葉を理解することはできないのかその問いに海竜からの返事は無かったが、少なくとも僕に対して害意が無いことだけは何故か本能的に理解できる。

そして依然としてじっと僕を見つめている海竜の前で静かに体を起こすと、僕は緊張に荒らぶる心臓の鼓動を静めるように少しだけ彼女から距離を取っていた。

その一見してずんぐりとした巨体には海の中を泳ぎ回ることで鍛え上げられた逞しい筋肉が所々から覗いていて、背中側を覆う美しい翠色の皮膜とは対照的に腹側の半身は透き通るような純白に塗り分けられている。

手足の指の間には薄い水掻きが張っているもののその指先には他のドラゴンと同じく長い爪が生えており、雄のドラゴンを容赦無く叩き潰した尻尾も完全な尾ヒレではなく尖った先端が突き出していた。

つまりこの海竜は、海中ばかりではなく陸上でも生活できる種族なのだろう。

だがぼんやりとそんなことを考えている内にようやく僕への警戒を解いてくれたのか、海竜は僕からその鋭い視線を外すと傍に置かれていたお供え物らしき大きな魚を掴み上げて口へと運んでいた。

パクッ・・・モグ・・・モグ・・・

どう見てもそこにあるはずの無い魚の姿を見てもまるで訝しがる様子も無く次々と食事を進めていく海竜の様子を見る限り、恐らく彼女は最初からここに魚が用意されていたことを知っていたのだろう。

つまりこの魚達は、彼女の為にわざわざ誰かが置いていった物なのだ。

そしてもしこれらが僕の村のお供えの日に関係しているのだとしたら、漁師達は皆この海竜の存在をも知っているということになる。

その上で漁師ではない他の人々にはその事実を伏せているのだから、きっと重要な秘密があるのだろう。

とは言え、この海竜と意思の疎通が図れない以上それを彼女から聞き出すのは不可能というもの。

取り敢えずは彼女の方ももう僕に興味を示す気配は無さそうだから、このまま食事の邪魔をしないようにそっと出て行くとしよう。

やがて思った通り彼女から見咎められることもなく洞窟から出てくると、僕は眩いばかりの日光に目を細めながら相変わらず人の気配が感じられない海岸をぼんやりと見渡していた。

それにしても、あの海竜は一体何だったのだろうか・・・

少なくとも岩の隙間に足を取られて身動きできないでいた僕を助けてくれたことは紛れも無い事実なのだが、同時に僕の眼前であの雄のドラゴンに容赦無くとどめを刺した瞬間もはっきりとこの目に焼き付いている。

最初は人間に対してだけ友好的な種族なのかとも考えてみたのだが、最初に僕を見つけた時の彼女の目には明らかに冷たい殺気のようなものが宿っていた。

もし僕が何らかの武器を持っていたり或いは彼女に対して敵対的な態度を取っていたとしたら、僕もあの雄のドラゴンと同じく嬲り殺しの憂き目に遭わされていたのはまず間違い無いだろう。

とにかく家に戻ったら、父にこのことを話してみるとしよう。

幾ら漁師の間だけの秘密だとは言っても、実際に海竜の姿を見た以上父も無理に隠し立てはしないはずだ。

それから20分後・・・僕はようやく自分の家に帰り着くと、昼食の片付けをしている母を横目に寛いでいる父を家の外に呼び出していた。

「父さん、ちょっといい?」

「ん?どうしたんだジャン、そんなに服を濡らして・・・」

「いいから、大事な話なんだよ」

そして何とか億劫そうに腰を上げた父と2人きりになると、さっきの出来事を話して聞かせる。

「・・・それで、その海竜が岩に挟まってた僕の足を外して助けてくれたんだ」

「・・・」

「ねぇ、教えてよ!お供えの日って、あの海竜の為に魚を供えに行ってるんだろ?」

やがて僕がそこまで言うと、それまでじっと黙って聞いていた父が静かに口を開き始めていた。

「仕方ないな・・・まあ来月になれば話すつもりだったから問題は無いんだが、他の人には言うんじゃないぞ」

「う、うん・・・でもどうして?」

「ただでさえ森に棲むドラゴンのお陰で漁業に頼っているのに、海竜がいるなんて知ったら不安が広がるからだ」

成る程・・・あの海竜が人には危害を加えないと分かっている漁師達ならともかく、確かに普通に暮らしている人達にとっては森のドラゴンも海竜も等しく脅威に感じられてしまうのだろう。

それは他でもないこの僕自身が、ついさっき身を以って実感したことからも理解できる。

「それに、あの海竜は決して人間に友好的なわけじゃない。下手をすれば食い殺されていたかも知れないんだぞ」

「ええっ?」

「お前は信じられないかも知れんがな・・・20年前まで、あれは漁師達の間で恐れられた人喰い海竜だったんだ」

人喰い海竜だって・・・?

父のその言葉に、僕は今頃になって背筋が冷たくなったのを感じていた。

「もしかして・・・漁の船を襲ってたの?」

「ああ・・・操舵手を除いて何十人もの漁師が餌食になったし、時には船ごと沈められたこともあったらしい」

そんなことが・・・

「実際、俺も船を襲われたことがある。3人の仲間が乗ってたんだが、その全員が海に引き摺り落とされたんだ」

「父さんは無事だったの?」

「そうだ・・・海に落ちた仲間が襲われている間に、他の船の連中と必死に逃げてきたんだよ・・・」

だがそう言った父の顔に何ともやりきれない表情が浮かんだことに気が付いて、僕は少しばかり胸を痛めていた。

「う、うわああああ!た、助けてくれぇ!」

今から20年前・・・そんな船から落ちた仲間達の必死に助けを呼ぶ声が、1人だけ船に取り残された俺の耳に痛く突き刺さっていた。

だが彼らを助けようにも、ロープを垂らせば今度は俺が海に引き摺り落とされてしまうだろう。

それに仮に甲板の何処かにロープを結んでみたとしても、3人もの人間が船に這い上がるのをあの海竜が黙って見過ごすはずがない。

いやそればかりか、下手をすればこの船そのものだって転覆させられかねないのだ。

「ひっ!うわぼっ・・・ごばっ・・・がば・・・」

しかしそんなことを考えている内に、やがて助けを求めていた仲間の1人が突然海中に引き込まれていく。

何とか水面に顔を出そうと激しく両手を暴れさせる度に辛うじて鼻先が浮かび上がってくるものの、それは彼が海竜の手を逃れたからではなく、恐怖の時間を長引かせる為に海竜が敢えて力を緩めているのだ。

「ぶはっ・・・は・・・ぁ・・・ごぼごぼっ・・・」

その証拠にようやく水面から顔を出して一呼吸を吸おうとした直後、またしても彼の頭が水中に消えてしまう。

他の2人の仲間もそれが海竜による水責めの拷問であることを悟ったらしく、ほとんど恐慌状態に陥って言葉にならない何かを喚き散らしていた。

「銛だ!銛をくれぇ!」

「銛?銛か?これを使え!」

だが阿鼻叫喚の最中に僅かに割り込んできたその声を聞いて、さっきも使った長い銛をリーダーの男に投げてやる。

そしてそれを受け取ると、彼は相変わらず浮いたり沈んだりを繰り返してすっかり疲れ切ってしまっていた仲間の足元目掛けて勢い良く潜っていった。

その直後、濁った水の中で一体何が起こったのか・・・

リーダーの男が海中に潜った数秒後、突然それまで襲われていた仲間が一気に水中深くまで引き摺り込まれた。

更には血のような赤黒い濁りが周囲に浮き上がり、一瞬の静寂が極度の緊張とともに周囲に張り詰めていく。

だが一向に水面に浮かんでこないリーダーの安否が気になりだした次の瞬間、今度は最後に残っていた仲間が短い悲鳴を残してその姿を消していた。

「まだ奴は生きてるぞ!」

「とにかく逃げるんだ!このままじゃ全滅しちまう!」

「それからどうなったの?」

僕を助けてくれたあの海竜が、かつては屈強な漁師達さえ恐れる残酷な海の怪物だった・・・

その事実はまだ僕にとって信じ難いものではあったのだが、父の話を聞いている内に僕は背中に冷たい汗を掻いているのに気が付いていた。

「それから・・・俺達は陸に向かって必死で船を走らせた。幸いにも、海竜は俺達の後を追って来なかったんだ」

「どうして?」

「その理由が分かったのはしばらく先のことでな・・・とにかく、ここから先は村長に聞いた話になる」

村長・・・か。

今は村を纏める為に漁は引退しているが、昔は彼もこの村の漁師の1人だったという。

その村長が、あの海竜にどう関わっているというのだろうか・・・?

「俺達が海竜から逃げ延びた日の2日後、今の村長が偶然例の洞窟で海竜が倒れているのを見つけたんだよ」

「海竜が・・・倒れてたの?」

「脇腹の辺りに銛が突き刺さっていてな・・・出血も酷くて、彼によればほとんど瀕死に近い状態だったらしい」

成る程・・・その怪我のせいで、彼女は父達の船を追うことができなかったのだろう。

「だが彼は、何を思ったのか長年俺達を苦しめてきたその海竜を助けることを選んだんだ」

「他の漁師達は、皆反対しなかったの?」

「その頃はまだ村長も海竜を見つけたことを村の人々には秘密にしていたから、誰も知らなかったのさ」

まあ確かに、洞窟で瀕死の海竜を見つけたなんてことが他の人々に漏れたらまず間違い無く誰かがひっそりと彼女にとどめを刺しにいったに違いない。

だが村の人間達と敵対していたあの巨大な海竜を相手に村長がたった1人で一体どう立ち回ったのかについては、流石に僕にも全く想像することができなかった。

打ち寄せる波の音以外は他に何も聞こえない、心落ち着く静かな私の塒。

その海岸の岩棚にある薄暗い洞窟の中で、私は辛うじて舌先が届く脇腹にできた痛々しい傷口を舐めていた。

2日前、人間達の船を襲った時に受けた銛の傷・・・

忌々しいことに深々とこの身に突き刺さったその黒い穂先には小さな返しが付いているらしく、銛を抜こうとする度に傷口を抉られるような凄まじい激痛と夥しい出血が否応無く私の体力を削り取っていく。

丸2日間何も口にしていないお陰で空腹の唸りを上げている呑気な腹には些か苛立ちを覚えなくもないのだが、まずいことに私は早くもこの場所から動く気力が尽き掛けてしまっていることを自覚していた。

ザッ・・・

とその時、それまで静寂を保っていた洞内に突然不穏な物音が響き渡った。

それと同時に何者かの・・・恐らくは人間の気配が外光を遮る影となって私の眼前に揺れると、ややあってまだ30歳は迎えていないと見える年若い男がのそりと姿を見せる。

「あっ!」

そして岩壁に身を寄せていた私の姿に気が付くと、彼は甲高い声を上げてその場に凍り付いていた。

まずい・・・まさか人間がこんなところまでやってくるとは・・・

もし万が一にもこの男を取り逃がしたら、大勢の人間達が大挙して私の命を奪いにやってくることだろう。

だが男を殺そうと普段の倍以上に重く感じられる腰を上げようとした次の瞬間、彼はそんな私の殺気を感じ取ったのか素早く身を翻すと洞窟の外に勢い良く飛び出していった。

しまった・・・どうやら、私の命もこれまでのようだな・・・

こんな怪我を負っているところを大勢の人間達に襲われたら、如何に私とてこの身を護り切れる道理は無い。

とは言え・・・激しい出血と積み重ねられた疲労や空腹のせいで、私は放っておいても明日をも知れぬ命。

仮にさっきあの人間を殺すことができたとしても、この怪我を癒すことができるわけではないだろう。

それならば、いっそ人間達に叩き殺された方が早く楽になれるというものだ。

そしてそんな何処か現実感の欠如した思考を巡らせながら静かに最期の瞬間を待っていると、やがてこの洞窟に近付いてくる慌しい人間の足音がはっきりと聞こえてくる。

さて・・・どうしたものか・・・

これまで多くの人間達を食い殺してきたことへの積年の恨みを受けておとなしく嬲り殺しにされるのもいいが、最後まで凶暴な怪物を演じて連中を何人か道連れにしてやるのも悪くないかも知れぬ。

だが洞内に響く足音の数が思っていたよりも随分と少ないことに首を傾げていると、何と先程の男がたった1人でまた私の許へと戻ってきたらしかった。

「おい、まだ生きてるか?」

な、何・・・?この男は、一体何を言っているのだ?

「安心しろ。助けてやるからな」

予想外の事態に混乱した頭が、そんな男の言葉を理解するのにまたしても長い時間を必要とする。

助ける・・・だと・・・?

彼の身に着けている衣服から微かに漂ってくる潮の香りから察するに、恐らくはこの人間も漁師の1人なはず。

それならばどう考えても私の正体を知らぬはずはないのだが、何故彼はこの私を助けようとするのだろうか?

だが眼前の男の言葉に嘘を見つけ出そうと思考を巡らせる内に、彼は何時の間にか私のすぐ傍までまるで臆することなく近付いてきていた。

そして銛の突き刺さった腹の傷をしげしげと見つめながら、何事かを思案するようにじっと押し黙ってしまう。

馬鹿な・・・!

確かに私は大きな怪我を負っているとは言え、四肢が全く動かせぬ程極度に消耗しているわけではないのだ。

私がほんの少し腕を振るえば、小さな人間など一瞬で物言わぬ肉塊に姿を変えることだろう。

なのにこの男は、私に襲われる可能性を微塵も考えてはいないらしい。

そしてその余りにも無防備に過ぎる彼の姿に毒気を抜かれたのか、私は思わず反射的に振り上げそうになった腕から力を抜いてしまっていた。

「こいつは酷いな・・・とにかく、銛を抜くぞ。少し痛いだろうが何とか我慢してくれ」

やがて静かに動向を見守っていた男の口からそんな言葉が聞こえると、私はギクリと身を震わせていた。

も、銛を抜くだと・・・?そんなことをしたら・・・

だが私の心中に湧き上がった不安を知ってか知らずか、男が傷口に程近い銛の根元を静かに握る。

そしてまるで腫物を扱うかのような慎重な手付きで、彼が息を止めながらゆっくりと銛を引き抜き始めていた。

ズ・・・ズズ・・・

「ガッ・・・ア・・・ウァ・・・」

銛の先端に施された返しの棘が、傷付いた私の体内を容赦無く抉っていく。

「大丈夫か?もう半分抜けたからな・・・後少しの辛抱だぞ」

それでも彼は私が耐え難い激痛に声を漏らす度にその手を止めては、励ましの声を掛けながら必要以上に傷が増えないように気を遣ってくれているらしかった。

そんな不可解だが献身的な彼の行動に私も少しばかり警戒心を緩めると、大きく息を吐いてから先を続けるように視線で彼を促してやる。

「よし、続けるぞ・・・」

ズブ・・・ズズズッ・・・

「アゥ・・・アガァ・・・」

頭の中が滅茶苦茶に掻き回されるかのような未曾有の痛み・・・

それに耐えようと自らの掌に爪が食い込む程強く握り込んだ私の拳を見て、彼がまたしても手を止めてくれる。

「もうすぐだ・・・こいつさえ抜ければ、お前は助かる。またあの広い海を泳ぎ回れるようになるんだぞ」

必死で牙を食い縛りながら苦悶に喘ぐ私を勇気付けようとしてなのか、私にとっては小さな小さな彼の手が血に濡れた腹を優しく摩っていた。

「ほら、さっさと抜いちまうぞ。もう少しだけ頑張れ」

そして私の呼吸が落ち着いたのを見計らって、いよいよ彼がその手に最後の力を込める。

ズブブ・・・ズグ・・・グボッ・・・!

「ガァッ!」

それから数秒の間を置いてようやっとの思いで血に塗れた銛が体から抜けた瞬間、私は最後に弾けた強烈な痛みに思わず甲高い悲鳴を上げてしまっていた。

だが勢い良く血の噴き出した傷口を彼が何かの液体を滲み込ませた布で強く押さえ付けると、チリリとした鋭い痛みとともにジンとした熱さが全身に広がっていく。

「大丈夫だ、血はすぐに止まる。酒が多少傷に沁みるだろうが、このまま縛るぞ」

「ア・・・ゥ・・・」

それからしばらくして体中を焼き尽くさんばかりに暴れ回っていた激痛がようやく引いてくると、何時の間にか私の体に丈夫な白い布のようなものが傷口を覆うように何重にも巻き付けられていた。

そして度重なる痛みとの戦いにすっかり消耗した体を岩壁に凭れ掛けると、彼がふぅと大きな息を吐いて持っていた荷物の中から1匹の魚を取り出してくる。

「そら、今朝獲れたばかりの魚だ。腹も減ってるだろ?」

それを見た途端、私は深い感謝とともにどうして人間が、それも最も私を恐れ忌み嫌っているはずの漁師がここまでして私の命を救おうとしているのかに尽き得ぬ疑問を抱いていた。

「いいからほら、食べなって」

やがて私が躊躇していることに気付いた彼が、そっと私の口元に新鮮な魚を近付けてくる。

とにかく、空腹なのは事実なだけにこの差し入れは素直に有り難く頂いておくべきだろう。

そうして遠慮がちに小さく開けた口の中に彼の持っていた魚が放り込まれると、私は2日振りに味わう食事にこの上も無い至福の時を感じていた。

「さて、と・・・」

ややあって私が魚を食べ終わったことを確認すると、それまで私の傍でしゃがみ込んでいた彼が私と同じように近くの岩壁へとその背を預けて腰を下ろす。

「落ち着いたか?」

そしてまるで私が人語を解していることを知っているかのように、彼がふとそんなことを訊いてくる。

まあつい先程まで生と死の境を彷徨っていたようなものだから、確かに落ち着いたと言えばそうなるのだろう。

だがそれと同時にやはり彼が何故私を助けてくれたのかがどうしても理解できず、私は肯定の証として頷く代わりに彼に対して疑問の視線を投げ掛け続けていた。

「ははっ・・・そんなに不思議そうな顔をしないでくれよ」

やがて私の視線の意味を読み取ったのか、彼が何処か照れ臭そうに苦笑しながらポリポリと頭を掻き毟る。

「俺さ・・・小さい頃に母さんを病気で亡くして、漁師だった親父に男手1つで育てられたんだよ」

遠い過去を振り返っているかのように洞窟の天井を仰ぎ見ながらそう話し始めた彼の顔には、悲しさとも寂しさともつかない奇妙な、それでいて暗く沈んだ表情が浮かんでいた。

「でも俺が20歳の時、俺と親父の乗った船が突然の大時化で沈んでね。2人とも海に投げ出されて・・・」

大時化に遭って船が沈んだ、か・・・

「俺は幸運にも仲間の船に引き上げられて無事だったけど、親父は大波に呑まれて命を落としてしまったんだ」

それを聞いて、私は彼に気付かれないようにほんの少しだけ安堵の息を漏らしていた。

もしや命の恩人であるこの男の父親を過去に私が食い殺したのではないかと内心肝を冷やしていたのだが、どうやらそういう因果があるというわけではないらしい。

それにしても、若くして両親を亡くしてしまうとは何と不運な人間なのだろうか・・・

しかもその原因が病と天災だというのだから、きっと彼にしてみても耐え難い孤独の悲しみを一体何にぶつければいいのか分からなかったのだろう。

「そのせいで、俺も一時期は酷くやさぐれてね・・・ずっと、独りになれる静かな場所を欲していたんだ」

そしてじっと押し黙ったまま彼の話に耳を傾けている内に、私はそんな彼の苦悩や辛さが他でもないこの私自身にも理解できる類の感情であることを認識し始めていた。

「そんな時に丁度この洞窟を見つけて・・・ここはしばらく、俺にとってもお気に入りの場所だったんだよ」

この洞窟が・・・?そんなまさか・・・

いや・・・確かによくよく考えてみれば私がここにいるのは夜眠る時と狩りを終えて少しばかり休みたくなった時だけで、それ以外の時間の大部分は留守にしていることの方が遥かに多い。

この人間が昼間の数時間だけこの洞窟の中で過ごしていたとしても、単純に私がそれに気付いていなかっただけということは十分に有り得るだろう。

「でもある日偶然ここで昼寝をしているお前を見かけてさ・・・あの時ばかりは、本当にびっくりしたよ」

まあ、それはそうだろう。

彼もただでさえ海の怪物として大勢の漁師達に恐れられていた私が、まさかこんな村のすぐ傍に塒を構えていたとは夢にも思わなかったのに違いない。

しかしそれなら何故、彼は私の存在を村の者達に伏せたのだろうか・・・?

「だけど静かに寝息を立てているお前の顔を見ている内に、俺にはお前が何だか凄く寂しそうに見えたんだよ」

さ、寂しそう・・・だと・・・?

「それから、俺にはどうしてもお前が悪い生き物には見えなくなっちまってな・・・」

たったそれだけの理由で、この男は怪我をしていた私に躊躇無く近付いたと言うのか?

ともすれば私に殺されていたかも知れないというのに、そんな言うなれば思い込みだけで自身の命を危険に晒すなど私には到底考えられることではない。

だがそれよりも何よりも私が驚愕したのは、彼が私の寝姿に感じたという孤独感が真実であるということだった。

「でも良かったよ。村の連中の話でお前が怪我をしたんじゃないかと思ってきたら、その通りだったからな」

「・・・」

「俺さ・・・お前が生きる為に人間を襲ってるってことは分かってるつもりだ。でもできることなら・・・」

やがてそう切り出した彼が、じんわりと血の滲み出した私の腹をそっと撫でながら静かに先を続ける。

「俺の大切な仲間達を傷付けるのは、もう止めて欲しいんだ。俺の言ってること、解るだろう?」

そんな彼の切実な願いに、私は思わずゆっくりと頷いてしまっていた。

命を救われたという感謝の念からだけではなく、私が胸の内に密かに抱いていた冷たい孤独の闇を見抜いた彼が何だか私にとってこの上も無く大切な存在のように思えたからだ。

「そうか・・・その返事で、俺も安心したよ」

心底ホッとしたといった様子でそう漏らした彼の姿に、私も何故か少しばかり心が安らいでしまう。

「それじゃあ俺は村に戻るからな。また明日新鮮な魚を持ってきてやるから、それまで安静にしてるんだぞ」

そしてその言葉とともに洞窟を出て行った彼を見送ると、私は静かに目を閉じて体を休めることにしたのだった。

「それから、あの海竜に船が襲われることは無くなったの?」

「そうだ。少なくともあれ以来、船が襲われたという話は1度も聞いたことが無い」

成る程・・・ということは、あの海竜は今も村長の言葉通り村の人々を傷付けないように生きているのだろう。

勝手に塒に忍び込んだ僕を助けてくれたのも、それなら納得がいくというものだ。

「あれ?でもさ、村長は何時他の漁師達に海竜を助けたことを打ち明けたの?」

「彼が洞窟で海竜の手当てをしてから1ヶ月後くらいに、彼と共に漁に出た船が大時化に見舞われたんだ」

「大時化って?」

そんな僕の質問に、父が遠くに向けていた視線をこちらに戻す。

「年に数回、突然天候が変わって海が激しく荒れることがあるんだ。村長の父親も、それで命を落としたんだよ」

「じゃあ、凄く危険なんだね」

「普段ならそこまで酷くはないんだがな・・・その時は、3隻の船の内2隻が転覆する程の激しい嵐だったんだ」

嵐で船が転覆しただって・・・?

船から人が投げ出されたとかなら僕にもまだ理解は出来るものの、一体どれ程凄まじい波風が吹き荒れればそんなことが起こり得るというのだろうか。

「それで・・・?」

「幸い、沈んだ船の仲間は残った船に引き上げられて奇跡的にも全員無事だった。死者は1人も出なかったんだ」

確かに、父の話を聞く限りではそんな激しい風雨の中で荒れ狂う海に投げ出された漁師達が全員無事だったというのは正に奇跡的なことだったのだろう。

「だがしばらくしてようやく嵐が収まった時、船はもう動かせなくなってしまっていた」

「どうして?」

「オールは全て折れるか波に攫われて、帆を掛けるマストも酷く傷んでいたからな。もう完全にお手上げさ」

そう言った父の顔には、恐らくは当時も抱いていたのだろう何処か諦観を孕んだ苦い表情が浮かんでいた。

「漂流を始めてから2日後、俺達は全員体力の限界を感じ始めていた。まあ無理も無いことだが・・・」

「食料が無かったの?」

「食い物は魚で何とかなったが、水が足りなかったんだ。水樽はとうに空になり、全員が渇きに苦しんでいた」

水・・・か・・・

海という場所柄余り意識してはいなかったが、言われてみれば確かに海水は飲料水の代わりにはならないもの。

しかも多くても1隻に4人程度しか乗ることを想定していない船に10人近い人間が乗っていたのだから、あっという間に水不足に陥ってしまったというのも頷ける話だ。

「状況に変化があったのはその日の昼過ぎでな・・・あの海竜が、突然船の近くの水面から顔を出したんだ」

「助けに来てくれたんだね」

「ああ。だが村長以外の漁師達は皆あの海竜が死んだものと思っていたからな・・・盛大なパニックが起きたよ」

あの大時化の日から2日後・・・

俺はあれ以来雨が降る気配を全く見せない快晴の空を見上げながら、ただただじっと船の甲板に寝転んでいた。

季節は間も無く暑い盛りの8月中旬に差し掛かろうとしているというのに、喉を潤す水が無いというのがこれ程までに辛く苦しいものだったとは・・・

他の仲間達もその思いはどうやら俺と同じだったらしく、誰もが無言のまま日陰に座り込んでいて立って歩いていた者はたったの1人だけだった。

だがぼんやりと海を見つめていたその仲間が、いきなり大声を上げて何かを喚き始めていた。

「う、うわああああっ!で、出た!あいつが出やがった!」

「何だ?何が出たってんだ?」

「あの海竜が・・・あいつが生きてやがったんだ!あ、あぁ・・・も、もうおしまいだ・・・」

彼のその言葉に、その場にいた全員が驚愕の表情を浮かべて海竜の現れた海の方へと視線を向ける。

だが特に襲ってきそうにない海竜としばし目を合わせた直後、後に村長となる1人の男が急に顔を輝かせていた。

「おい、ロープだ!ロープを持ってきてくれ!」

「ロープだと?そんなもの何に使うんだ?」

「いいから、助かりたかったら早くしろって」

助かりたかったらだって?

船が動かせない上にあの人喰い海竜まで出てきたというのに、ロープなんかで一体何をすれば助かるというのか。

そして半信半疑ながらも言われた通りに長くて丈夫なロープを渡してやると、彼はそれを船の舳先に固く結び付けてから反対側の端をあろうことか海に放り投げたのだった。

その数瞬後、ロープの先が水面に落ちるポチャンという短い音が周囲に響き渡る。

「お、おい!何をしてるんだ!?そんなことしたらあいつが・・・」

「早くロープを引き上げろ!船ごと海に引き摺り込まれちまうぞ!」

ただでさえ船底に穴を開けたり船を引っ繰り返したりするような化け物がいるというのに、彼は一体何を考えて舳先に結んだロープを海に垂らすなどという行動を取ったのだろうか?

だが慌てふためく仲間達を横目にそんなことを考えている内に、少し離れたところから船の様子を窺っていた海竜が海中に潜る様子がふと目に入ってくる。

「大丈夫だ!いいから皆落ち着け!」

「落ち着けだと!海竜がいるんだぞ!俺達全員、あいつの餌にする気か?」

「違うんだ。あの海竜は、俺達を助ける為に来てくれたんだよ」

何だって・・・?

敢えて声には出さなかったものの、俺が心中で呟いたその言葉は他の仲間達の脳裏にも同じように浮かび上がったらしかった。

「あいつが・・・俺達を助けるだと?どういうことだ?」

やがて騒ぎが静まるのと引き換えに今度は困惑した雰囲気が周囲に流れ始めたその時、海竜がロープを引っ張ったらしいガクンという大きな衝撃が船を揺らす。

だがそのまま静かに船が動き始めた気配を感じて、俺はロープを結んでいた船の舳先から海を覗き込んでいた。

その瞬間、ロープを口に咥えた海竜が懸命に何処かへ向かって泳いでいる姿が目に入ってくる。

「おい皆、あの海竜が・・・この船を引っ張ってるぞ」

「何だと?それじゃあ本当に・・・あいつが俺達を助けに来たとでも言うのか?」

俺はまだ事態を上手く飲み込めてはいなかったものの、それでももしかしたら助かるかも知れないという特に根拠の無い希望のようなもののお陰で少しばかりの落ち着きを取り戻していた。

「なあ、説明してくれ。どうしてあの人喰い海竜が、俺達を助けようとしてるんだ?」

そしてそんな俺の問いに、彼が何処か神妙な面持ちを浮かべながらその場に座り込む。

「その前に、皆に話しておかなきゃならないことがある。もう心配は無いから、冷静に聞いて欲しいんだ」

「俺達はその時、初めて彼があの海竜を助けていたことを知ったんだ」

村の近くの海岸に海竜の塒があること、この1ヶ月の間に獲れた魚の一部を彼が毎日海竜に持っていったこと、もう船は襲わないと海竜が約束したこと・・・どれもこれも、漁師達には俄かには信じられなかったに違いない。

「だが現実に俺達を襲うでもなく必死に船を引っ張って泳ぐあの海竜を見て、俺達は彼を信じざるを得なかった」

「皆納得したの?」

「もちろん、全員がすぐにあの海竜を信用したわけじゃないが・・・事実、俺達は無事に村に帰ってこれたんだ」

そうだったのか・・・