ロシア右翼

哲学者でUkraineWorldの編集長Volodymyr Yermolenkoによれば、ロシアの古典文学は非人間的なナショナリズムに満ちており、今日では不穏なほど馴染み深いものとなっている。

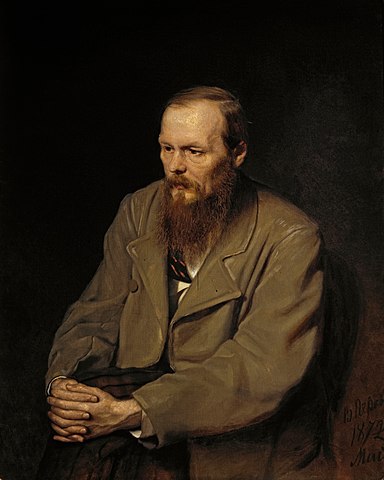

[1] ドストエフスキー:「作家の日記」1876年6月

哲学者でUkraineWorldの編集長Volodymyr Yermolenkoによれば、ロシアの古典文学は非人間的なナショナリズムに満ちており、今日では不穏なほど馴染み深いものとなっている。

ウクライナの首都キエフのすぐ東にある町、ホホリブの通りの1つは、19世紀のロシアの詩人ミハイル・レールモントフ(1814-1841)の名が刻まれている。レールモントフはウクライナを訪れたことはなく、彼の詩の中でウクライナの話題に触れているのはほんの数編だけだ。しかし、ウクライナ全土の通りには今でも彼やその他のロシア文化人にちなんだ名前が付けられており、ソビエト帝国時代の過去の遺産となっている。 3月に激しい戦闘があったホホリブでは、同様にアントン・チェーホフ(1860-1904)、ウラジーミル・マヤコフスキー(1893-1930)、アレクサンドル・プーシキン(1799-1837)を讃えている。すべての都市、町、村の通りに名前を付けることは、帝国が植民地空間を指定し、管理するための手段のひとつにすぎない。ません。 ロシア人の有名な名前はすべて、ウクライナ人の名前を排除する手段だった。通りの名前を変えることは地元の記憶を消去する手段だった。

しかし、ロシアの文豪たちは、単に自国の帝国的プロジェクトに名前を貸しただけではない。彼らの著作は、一般に認識されている以上に、ロシアの帝国主義イデオロギーと民族主義的世界観を形成し、伝達し、浸透させるのにも役立った。

レールモントフはどうか? 彼はロシア文学において、作家、軍人、女たらし、ロマンチックな詩人としてのイメージを持たれている。他の多くの有名なロシアの作家と同様に、コーカサスの牧歌的なイメージを思い起こさせ、彼の想像力を魅了しました。 プーシキンと同じように、彼も決闘で劇的に命を落とした。

しかし、19 世紀初頭のロマン主義の背後には、別のもの、国の冷酷な支配があった。レールモントフの最も有名な詩、1839 年に書かれた「ムツイリ(1839)」は、少年時代にロシア軍将校によって捕虜となったコーカサスの修道士の牧歌的な記述である。この詩の重要な感情は絶望感である。コーカサスの人々の誇り高く輝かしい歴史は過去のことであり、永遠に過ぎ去った。失われた過去に対する主人公の郷愁は、彼が敗北側に属していることを物語っている。レールモントフの初期の猥褻詩「ウランシャ」では、ロシア兵による女性の集団強姦について詳しく語っている。この文章には、被害者に対する目に見える同情の兆候はない。 別の詩「カフカゼッツ」(コーカサス人)は、本当のコーカサス人は先住民ではなく、19世紀初頭にこの地域を征服したロシア兵士であることをほのめかしている――アフガニスタンに侵攻して占領するために派遣されたソ連兵が口語的に「アフガニスタン人」と呼ばれたのと同じだ。

レールモントフがコーカサスについて帝国主義的、植民地主義的なロシアの視点を構築したのと同じように、プーシキンはウクライナについても同様の視点を構築した。ロシアによるウクライナへの支配を強化していた当時のピョートル大帝(1672-1725)に反乱を起こしたウクライナの首長イヴァン・マゼーパ(1639-1709)についてのプーシキンの詩「ポルタヴァ」を例に挙げてみまよう(ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はロシア帝国領の回復についての演説で、このマゼーパに言及した)。ウクライナ人にとって、マゼーパはロシアの支配に対する国民的抵抗の象徴であり、帝政ロシアがモスクワ人(将来のロシア人)への忠誠と引き換えにコサック(将来のウクライナ人)の自治権を維持するという17世紀の条約を破ったことを思い出させるものである。ウクライナ人にとって、ピョートルは契約を破った。 ロシア人にとって、ウクライナの自治権主張は裏切りだった――それは今のプーチン大統領にとっても同様だ。プーシキンは、マゼパを「水と同じように血を流す」好色な裏切り者として描くことで、ロシアの見方を取り入れている。 ウクライナ人は「古く血なまぐさい時代の友人」として同情され、軽蔑されるべきであると詩は示唆している。

ロシアの作家ニコライ・ゴーゴリ(1809-1852)のウクライナに関する有名な歴史小説「タラス・ブーリバ」にも同じメッセージが見られる。生まれながらにウクライナ人であるゴーゴリは、アイデンティティをロシア帝国のものに切り替えたとき、ウクライナのものはすべて時代遅れであり、さらに重要なことに残酷であることを証明するために才能の多くを費やした。ゴーゴリの言葉によれば、彼らが文明化するにはロシア帝国が必要だという。

もちろん、物事の別の見方もあった。ゴーゴリとプーシキンが時代遅れで残酷な過去の一部としてウクライナのコサックのイメージを作り上げてから数年後、ウクライナの詩人、画家、国民的英雄であるタラス・シェフチェンコ(1814-1861)は、同胞たちに、コサックの反専制的で民主主義の萌芽的な精神は過去の遺物ではなく、未来の前兆であると語っていた。シェフチェンコのコーカサスに対する見方は、レールモントフのそれとは同様に異なっていた。ロマンチックなロシアの支配が歴史を消し去った牧歌的な風景ではなく、帝国の暴力が血の川を生み出し、抵抗が強く妥協を許さない非常にドラマチックな場面だ。シェフチェンコの、 専制政治に対する反逆の象徴的なスローガンである「ボリテシャ、ポボレーテ」(たたかえ、さらばうち勝たん)は、彼の詩「カフカーズ」(コーカサス)から来ており、ロシアの帝国権力に対するコーカサスやウクライナの闘争にも同様に当てはまる。レールモントフのコーカサスは雪のように白く、のどかな寒さで人間の苦しみとはかけ離れているが、シェフチェンコのコーカサスは血のように赤く、自由を求める人間の戦いに浸っている。レールモントフはロシア人加害者の視点から集団強姦について詩を書いている。シェフチェンコが返すイメージは、ウクライナ語で「堕落した女性」を意味するポクリトカだ。 彼の挑発的な宗教詩「マリア」は、おそらく強姦の末にモスクワ兵との間に隠し子を産んだウクライナ人のポクリツカと、孤独で苦しむ母親としてのイエスの母親との類似性を描いている。性暴力を受けた女性への共感は、レールモントフによるレイプの詩に対するシェフチェンコの返しである。いずれも、加害者はロシア人であり、被害者は征服された人々である。

探し始めれば、ロシア文学には帝国主義的な言説、美化された征服と残虐行為、そしてその結果についての沈黙がぎっしりと詰まっていることがわかるだろう。たとえ作品が表向きはタラス・ブルーバやムツイリのような帝国主義的主題に同情的であったとしても、この共感は永遠の後進性と征服という主題の悲しい運命についてのロマンチックな概念でしかない。ヨーロッパのオリエンタリズムが、アフリカやアジアの社会には語る価値のある歴史が無いというイメージを作り上げたように、ロシア文学はコーカサスやウクライナについて、暴力的な歴史は忘れられるべき社会というイメージを構築していた。

今日のロシアの征服という政治手段との類似点は深くて広い。 プーシキンの「ロシアを中傷する者たちへ」は、攻撃的なロシア帝国主義を宣伝する反欧州的なパンフレットの顕著な例である。1830年から1831年のポーランド蜂起に対する彼の扱いは、ある意味、旧ソ連帝国におけるいわゆるカラー革命に対するクレムリンの現在の見方に似ている。プーシキンは公然とヨーロッパを戦争で脅し(「我々は征服することをもう忘れたのか?」)、ロシアの力と征服の巨大さを読者に思い出させる(「暑いコルキス草原からフィンランドの氷山まで」)。プーシキンのイデオロギーから今日の新帝国主義的レトリックまではひとつながりである。ロシア・ウクライナ戦争中のロシアのスローガンの一つは「我々は繰り返すことができる」という、ロシアの仮想敵を威嚇するために過去の破壊と征服の戦争を意図的に想起させるものだった。同様に、ロシアの詩人でプーシキンと同時代のフョードル・チュッチェフ(1803-1873)は、1848年のヨーロッパ革命の際、危険な民主主義の勃発を防ぐヨーロッパの防波堤としてロシア帝国を称賛した。まさにロシアが今日、ヨーロッパの右派と左派の反民主主義勢力(およびその支持者)の権威主義的なモデルであるのと同じように。

西側の学者が19世紀のロシア文学の黄金時代を西欧派とスラヴ派との間の知的闘争として提示するとき、彼らは両者に共通する民族主義と帝国主義の底流を見落としている。いわゆる西欧派でさえ、ロシア例外主義を信じており、リベラルなヨーロッパが象徴していると彼らが考えるものに対してしばしば過激な反対者となり、しばしば専制的な社会モデルを大切にした。若い頃は急進的な社会主義者だったが、晩年には宗教原理主義者に転じた、ロシアの小説家フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)ほど、この現象をうまく説明している作家はいない。ドストエフスキーは、ロシアの社会主義者や共産主義者は「ヨーロッパ人ではなく」「最終的には真のロシア人になるだろう」つまり最終的には西洋を拒絶するだろうと述べたのは有名である。ドストエフスキーは小説「悪霊」の中で、西洋思想を非難すべき「悪魔的な」誘惑であると描写した。[1]

これらの作家が西洋の考えを表面的に受け入れたかどうかに関係なく、彼らの民族国家主義的で帝国主義的なプリズムは、ロシアをさらに圧政に導くのに一役買った。ひとたびロシアの土壌に落ちれば、ロシアの偉大な近代化推進者ピョートル大帝の下であれ、あるいはヨーロッパの社会主義思想に基づいて残忍な圧制を築いたボリシェヴィキの下でであれ、西側の進歩的な思想でさえ、新たなより強力な圧制へと姿を変えた。

これらすべてのことは今日も続いている。ロシアが1990年代にチェチェンを破壊し、1990年代にモルドバとジョージアで人為的分離主義闘争を引き起こし、2008年にジョージアに侵攻し、2014年にウクライナに侵攻したとき、これらの残虐行為は偉大なロシア文学の古典とその作家の、帝国の植民地と征服に向けた態度に知的基盤を持っていた。今日に至るまで、これらの作家とその作品は、ロシア兵が占領した土地には敬意を払うべきものは何もないことをロシア人に伝えている。プーシキンがウクライナのコサックを血なまぐさい残虐な人物として描いたとき、これはウクライナ人をナチスと称し、その歴史的運命は死と服従であるとする今日のプロパガンダ物語の19世紀版にすぎなかった。チュッチェフが19世紀のロシアを民主主義からのヨーロッパの輝かしい救世主として紹介するとき、彼はウクライナなどでのカラー革命を覆そうとするプーチンの闘いと共鳴する。

もちろん、ロシア文化がロシア犯罪の単一の原因ではなく、文化と政治の関係は決して直線的ではない。しかし、ロシア文化が何世紀にもわたってロシア政治の中核であった帝国主義的言説から無邪気で自由であると考えるのは甘すぎる。西洋の大学は西洋文学〜小説家のギュスターヴ・フローベール、ラドヤード・キプリング、ジョゼフ・コンラッドがすぐに思い浮かぶが〜の規範として帝国主義とオリエンタリズムを研究している。しかし、彼らは、私がここで記述した帝国征服戦争という別の戦争をしている世界最後の古い考えのまま建の植民地帝国の文学における同様の系統をほぼ完全に無視してきた。

したがって、近隣諸国に対するロシアの暴力、歴史を消去したいという願望、そして自由民主主義の理念の拒否の根源を探しているなら、プーシキン、レールモントフ、ドストエフスキーのページで答えの一部が見つかるだろう。

[ Volodymyr Yermolenko: "From Pushkin to Putin: Russian Literature’s Imperial Ideology" (2022/06/25) on FP (archived) ]

|  |  |  |  |

| シェフチェンコ | プーシキン | レールモントフ | ゴーゴリ | ドストエフスキー |

[1] ドストエフスキー:「作家の日記」1876年6月

И не подтверждает ли этот второй пример (с крайней правой) мой первоначальный па-радокс, состоящий в том, что русские европейские социалисты и коммунары - прежде всего не европейцы и кончат-таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется не-доумение и когда они выучатся России, и - второе, что русскому ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не-похожее и само по себе серьезное.

そして、この(極右からの)2番目の例は、私の最初の矛盾を裏付けるものではないだろうか。それは、ロシアのヨーロッパ的社会主義者や共産主義者は、第一にヨーロッパ人ではなく、当惑が消えてロシアを学べば、彼らは再び根を張った輝かしいロシア人になるという事実がある。第二に、ロシア人は決して真剣なヨーロッパ人になることはできず、少なくともある程度はロシア人であり続ける。そしてもしそうなら、ロシアはしたがって完全に独立した特別なものであり、ヨーロッパの中ではまったく異なったものであるということだ。それ自体は深刻なことだ。

[ Федор Достоевский: "Дневник писателя" (1876年6月, 東方の問い]

コメントをかく