最終更新:

barexam12346hacks 2012年11月23日(金) 12:24:24履歴

barexam12346hacks 2012年11月23日(金) 12:24:24履歴

任意的訴訟担当は,実質的利益帰属主体の意思で,第三者に訴訟追行権が付与されている場合をいう。

かかる任意的訴訟担当は,明文上選定当事者(30条)の規定が存在するが,多数者から選定を得る手続きが煩雑であり,現実的でない。

そこで,明文なき任意的訴訟担当が認められるか。

この点,民事訴訟法においては,弁護士が代理人となることが原則である(54条1項)。

しかし,この原則は,いわゆる三百代言による依頼者の利益防止および手続きの円滑化・迅速化を図るために認めれるものである。

そうだとすれば,依頼者の利益侵害や訴訟遅延がない場合にまでこれを否定する理由はない。また,明文なき任意的訴訟担当は,権利保護手段の多様性を図るうえでも必要性が認められる。

そこで,1)依頼者の利益侵害や訴訟遅延がない場合で,2)これを認める必要性および合理性が認められる場合には,明文なき任意的訴訟担当を認めてよいと解する。

かかる任意的訴訟担当は,明文上選定当事者(30条)の規定が存在するが,多数者から選定を得る手続きが煩雑であり,現実的でない。

そこで,明文なき任意的訴訟担当が認められるか。

この点,民事訴訟法においては,弁護士が代理人となることが原則である(54条1項)。

しかし,この原則は,いわゆる三百代言による依頼者の利益防止および手続きの円滑化・迅速化を図るために認めれるものである。

そうだとすれば,依頼者の利益侵害や訴訟遅延がない場合にまでこれを否定する理由はない。また,明文なき任意的訴訟担当は,権利保護手段の多様性を図るうえでも必要性が認められる。

そこで,1)依頼者の利益侵害や訴訟遅延がない場合で,2)これを認める必要性および合理性が認められる場合には,明文なき任意的訴訟担当を認めてよいと解する。

選定当事者とは,共同訴訟人となるべき者が多数あり,その多数者が共同利益を有する場合に,その中から一人または数人を選定して,全員のために当事者として訴訟を追行させる場合に,選定されて全員を代表して当事者となる者,をいう(30条1項)。

ここで,「共同の利益」とは,多数者相互間に共同訴訟人となる関係,すなわち,訴訟物たる権利が各人につき同一の事実上の及び法律上の原因にもとづくものであり(38条前段),かつ,各人の主要な攻撃防御方法が共通である場合をいうと解する。

ここで,「共同の利益」とは,多数者相互間に共同訴訟人となる関係,すなわち,訴訟物たる権利が各人につき同一の事実上の及び法律上の原因にもとづくものであり(38条前段),かつ,各人の主要な攻撃防御方法が共通である場合をいうと解する。

「被告は原告の挙宅内に△△ホンを超える騒音を侵入させてはならない,との判決を求める」との請求は,被告がなすべき手段が特定されていないため,請求の特定(133条2項2号,規則53条1項)があるか,適法性が問題となる(抽象的不作為請求)。

思うに,請求に特定が必要な趣旨は,審判対象を明らかにすることで,裁判所に対して審判の目的を明らかにし,被告に対し防御の目標を明らかにする点にある。

このような趣旨に鑑み,原告は,裁判所と被告が審判の対象,防御の目標を明確に知りうる程度に請求を特定する責任を負うのが通常である。

そうだとすれば,ある結果の到達を目的とする請求では,その手段を特定するのが原則である。

もっとも,その手段が複数ある場合には,原告がその手段を特定するよりも被告が選択した方が合理的である。また,そうすることにより,裁判所と被告が審判の対象,防御の目標が不明確になるということもない。

したがって,結果のみを示す抽象的不作為請求であっても請求の特定として適法である。

☆将来給付の訴え

将来給付の訴え(135条)とは,口頭弁論終結時までに履行すべき状態にない給付請求権を主張する訴えをいう。

この点,法は「あらかじめその請求をする必要がある場合」に限って,例外的に将来の給付の訴えができるとしている(135条)。

そして,「あらかじめその請求をする必要がある場合」については,当該訴えが紛争解決に意味のある訴訟かを個別具体的に判断する必要がある。

具体的には,給付義務者の態度,給付義務の目的・性質などを考慮して,将来給付判決における紛争解決の必要性と実効性を吟味するべきである。

☆継続的不法行為における将来給付の訴え

継続的不法行為については,損害賠償請求権の原因たる事実さえ未だ発生していない。

そこで,「あらかじめその請求をする必要がある場合」(135条)については,将来給付を求める基礎となる資格,すなわち請求適格が必要である。

では,いかなる場合に請求適格が認められるか,明文なく問題となる。

思うに,将来給付の訴えは,現在において原告に将来の強制執行の債務名義を与える一方で,被告には将来においいて強制執行から免れるための手続的負担を課すことになるものである。

そうだとすれば,被告に対してそれだけの手続的負担を課す理由が認められる場合でなければならない。

そこで,1)請求の基礎となるべき事実関係及び法律関係がすでに存在し,その継続が予想され,2)請求権の存否およびその内容につき債務者に有利な影響が生ずるような将来における事情の変動としては,あらかじめ明確に予測しうる事由に限られ,3)請求異議の訴え(民事執行法35条1項)によりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない場合にのみ請求適格が認められると解する。

☆確認の訴えとは【定義】

:特定の権利の存在または不存在の主張に基づいて,当該権利の存否を確認する判決を求める申し立てのことをいう。

☆確認の利益とは【定義】

:確認の訴えについては,対象が無限定となり,かつ確認判決に執行力がないため,紛争解決方法として迂遠といえる。

そこで,確認の訴えにより本案判決をするのが,有効かつ適切な場合にのみ,確認の利益を認める。

具体的には,1)方法選択の適否,2)対象選択の適否,3)即時確定の利益,を吟味して確認の利益があるか否かを判断する。

1)方法選択の適否

確認の訴えが手段として適切かどうか

2)対象選択の適否

確認対象の選択が,適切かどうか

3)即時確定の利益

確認判決すべき必要性が現に認められるか

本訴訟の当事者は誰か。当事者確定の基準が明文なく問題となる。

まず,当事者が確定されなければ訴状送達ができず,訴訟を開始することができないから,基準を明確にし,当事者を迅速に確定する必要がある。

そこで,当事者の確定には,訴状の記載を基準とするのが妥当である。

もっとも,訴状の記載をそのまま形式的に書面解釈すると無駄な訴訟追行を許すことになり,訴訟経済に反するおそれがある。

よって,請求の趣旨・原因など一切の訴状の表示を合理的に解釈して当事者を判断すべきである。

まず,当事者が確定されなければ訴状送達ができず,訴訟を開始することができないから,基準を明確にし,当事者を迅速に確定する必要がある。

そこで,当事者の確定には,訴状の記載を基準とするのが妥当である。

もっとも,訴状の記載をそのまま形式的に書面解釈すると無駄な訴訟追行を許すことになり,訴訟経済に反するおそれがある。

よって,請求の趣旨・原因など一切の訴状の表示を合理的に解釈して当事者を判断すべきである。

裁判所としては,まず氏名を冒用したXを排除し,冒用されたYを呼び出すことになる。

その上でYが原告である場合には,訴訟係属の意思を確かめ,その意思があれば手続きを続行する。

この場合,すでになされた冒用者の訴訟追行は無権代理人による訴訟追行と同様に扱う。

なぜならば,真に権限がない者による訴訟追行という点で共通するからである。

具体的には,Yは追認するかしないかの態度を決定しなければならない。

そして追認がなければその行為は無効となる(34条参照)

Yに訴訟係属の意思がなければ,訴えの取下げに準じて訴訟を終了させるか,無権代理人による提訴と同様に裁判所は訴えを却下すべきである。

その上でYが原告である場合には,訴訟係属の意思を確かめ,その意思があれば手続きを続行する。

この場合,すでになされた冒用者の訴訟追行は無権代理人による訴訟追行と同様に扱う。

なぜならば,真に権限がない者による訴訟追行という点で共通するからである。

具体的には,Yは追認するかしないかの態度を決定しなければならない。

そして追認がなければその行為は無効となる(34条参照)

Yに訴訟係属の意思がなければ,訴えの取下げに準じて訴訟を終了させるか,無権代理人による提訴と同様に裁判所は訴えを却下すべきである。

訴状送達前に被告が死亡し相続人が訴訟追行したことが,審理が相当進行した後で判明した場合,訴状の記載を基準として当事者を確定する説によると相続人の訴訟追行はすべて無に帰することになる。

しかし,訴訟経済,当事者の便宜,既得の地位の保障の観点から不当である。

そこで,訴状の提出後という準備段階では潜在的な訴訟係属が生じているとみることができる。

具体的には,訴訟承継の規定(124条1項1号,2号)を類推適用すべきであると考える。

よって,訴状を訂正したうえで,手続きを続行すべきである。

一方で,判決が下された場合,死者に対する判決として効力の帰属先がなく,判決は無効となるはずである。

しかし,一方当事者の訴訟追行が無に帰しその地位の保障の要請に反する。

そこで,1)訴訟の全部に関与したこと,2)承継が生じていたと同視できることから,信義則(2条)を根拠に相続人に判決の効力が拡張できると考える。

しかし,訴訟経済,当事者の便宜,既得の地位の保障の観点から不当である。

そこで,訴状の提出後という準備段階では潜在的な訴訟係属が生じているとみることができる。

具体的には,訴訟承継の規定(124条1項1号,2号)を類推適用すべきであると考える。

よって,訴状を訂正したうえで,手続きを続行すべきである。

一方で,判決が下された場合,死者に対する判決として効力の帰属先がなく,判決は無効となるはずである。

しかし,一方当事者の訴訟追行が無に帰しその地位の保障の要請に反する。

そこで,1)訴訟の全部に関与したこと,2)承継が生じていたと同視できることから,信義則(2条)を根拠に相続人に判決の効力が拡張できると考える。

訴えの利益>二重起訴の禁止

☆142条では,裁判所に係属する「事件」については,「当事者」は,更に訴えを提起することができない,と定める。

この趣旨は,判決の矛盾抵触のおそれを防止し,被告の応訴の負担を回避し,訴訟経済を図ることにある。

この趣旨に照らせば,二重起訴の禁止の要件としては,審判対象(「事件」)の同一性及び,「当事者」の同一性を要すると解する。

この趣旨は,判決の矛盾抵触のおそれを防止し,被告の応訴の負担を回避し,訴訟経済を図ることにある。

この趣旨に照らせば,二重起訴の禁止の要件としては,審判対象(「事件」)の同一性及び,「当事者」の同一性を要すると解する。

訴えの利益>当事者適格

【定義】当事者適格とは,特定の訴訟物について,当事者として訴訟を追行し,本案判決を受けることができる資格をいう。

裁判上の自白とは,相手方の主張する自己に不利益な事実を認めて争わない旨の陳述であって,口頭弁論期日又は弁論準備手続きにおいてなされるものである。

ここで,自白の対象となる「事実」とは,主要事実のみを指すと解すべきである。

なぜなら,間接事実は主要事実を推認させつ点で直接証拠と同様の機能を果たすに過ぎない。

そのため,間接事実が裁判上の自白の対象となると,裁判官に事実認定を強要することになり,自由心証主義(247条)に反するおそれがあるからである。

そして,基準の明確性から,「自己に不利益な事実」とは,相手方が証明責任を負う事実を意味すると解すべきであり,証明責任は,その事実を要件とする法律効果を主張する側が負うと解すべきである。

よって,裁判上の自白の対象となり得るのは,相手方が証明責任を負う主要事実に限られると解される。

裁判上の自白には,不要証効が認められる(179条)ことから,自白対象たる事実の証明を要しないという相手方の信頼を保護するため,原則として裁判上の自白の撤回は認められない。

もっとも,例外3つ。

裁判所は,訴訟要件である当事者適格につき判断しないまま,請求棄却判決という本案判決が下せるか。

この点,訴訟要件の機能・役割は多元的であることから,訴訟要件を個別的に判断することにより,本案判決を下せるとする説もある。

しかしながら,前述の当事者適格は訴訟要件であり,訴訟要件は本案判決の前提要件であるため,その有無の判断は本案判決に先行しなければならない。

この点,訴訟要件の機能・役割は多元的であることから,訴訟要件を個別的に判断することにより,本案判決を下せるとする説もある。

しかしながら,前述の当事者適格は訴訟要件であり,訴訟要件は本案判決の前提要件であるため,その有無の判断は本案判決に先行しなければならない。

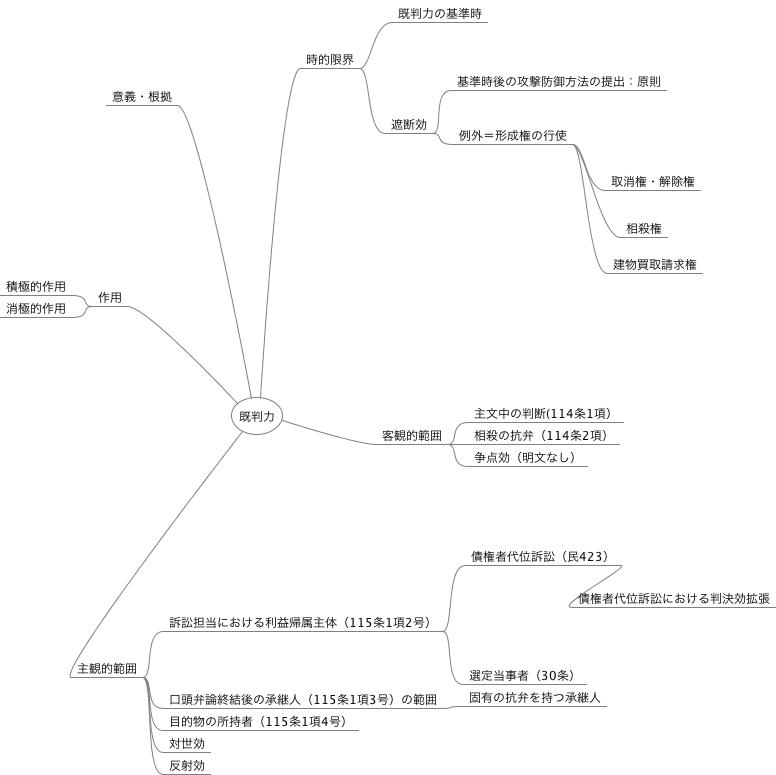

1 既判力の基準時

既判力が生じる基準時はいつの時点か。

この点,終局判決は事実審口頭弁論終結時までに提出された資料を基礎とする。

また,当事者は,口頭弁論終結時までに,存在した資料を提出することが可能である。

したがって,それ以前に生じた事情につき争えないとしても,手続保障が与えられたことによる自己責任で正当化される。

そこで,事実審の口頭弁論終結時が基準時となる。

2 遮断効

遮断効とは,当事者が後訴において前訴の基準時前に存していた事由を基礎に基準時の訴訟物たる権利関係の存否を争えなくなることをいう。

既判力の遮断効により,当事者は後訴において前訴の基準時前に存していた事由を基礎に基準時の訴訟物たる権利関係の存否を争いえない。

したがって,基準時以前に提出しえた事実・証拠・攻撃防御方法は,以後提出できなくなるのが原則である。

もっとも,既判力の正当化根拠である手続保障の理念に照らし,当事者にその攻撃防御方法提出の期待可能性がなく,手続保障が実質的に図られていないときには,例外的に基準時後の攻撃防御方法の提出が許されると考える。

既判力が生じる基準時はいつの時点か。

この点,終局判決は事実審口頭弁論終結時までに提出された資料を基礎とする。

また,当事者は,口頭弁論終結時までに,存在した資料を提出することが可能である。

したがって,それ以前に生じた事情につき争えないとしても,手続保障が与えられたことによる自己責任で正当化される。

そこで,事実審の口頭弁論終結時が基準時となる。

2 遮断効

遮断効とは,当事者が後訴において前訴の基準時前に存していた事由を基礎に基準時の訴訟物たる権利関係の存否を争えなくなることをいう。

既判力の遮断効により,当事者は後訴において前訴の基準時前に存していた事由を基礎に基準時の訴訟物たる権利関係の存否を争いえない。

したがって,基準時以前に提出しえた事実・証拠・攻撃防御方法は,以後提出できなくなるのが原則である。

もっとも,既判力の正当化根拠である手続保障の理念に照らし,当事者にその攻撃防御方法提出の期待可能性がなく,手続保障が実質的に図られていないときには,例外的に基準時後の攻撃防御方法の提出が許されると考える。

既判力は,どの範囲の事実に及ぶか。既判力の客観的範囲が問題となる。

この点,訴訟物たる権利関係の存否は当事者が意識的に紛争の対象として審判を求めた事項であるから,訴訟物の判断に既判力を認めれば当事者の意図に沿い当面の紛争を解決するのに十分である。

また,判決理由中の判断に拘束力を認めないことで,当事者の訴訟活動の事由が保証された裁判所も弾力的に審理できることになり,紛争解決の迅速・経済性に資するといえる。

そこで,既判力は原則として訴訟物すなわち判決「主文」中で表示された判断にのみ生じ(114条1項),理由中の判断には生じない。

1 相殺の抗弁

2 争点効

コメントをかく