Nakajima experimental-11 (11-shi) Carrier-based dive bomber

- Page 31: 標準ブラウザの4:3画面に収まるように" .jpg,660"タグで強制的に圧縮表示されています。クリックにて実線のかすれのない、スキャン時点の原寸 1,129 pixel X 514 pixel 画像を展開・閲覧出来ます。

- Page 31:Please click, so you can watch 1,129 pixel X 514 pixel image recovery !

- Page 22: 標準ブラウザの4:3画面に収まるように" .jpg,660"タグで強制的に圧縮表示されています。クリックにて実線のかすれのない、スキャン時点の原寸 1,475 pixel X 1,632 pixel 画像を展開・閲覧出来ます。

- Page 22: Please click, so you can watch 1,475 pixel X 1,632 pixel image recovery !

The Famous Airplanes of the World No.130 Page-31 ( Reviced No.33 )The Aichi D3A (愛知99式艦上爆撃機 Aichi-kyū-kyū-shiki-kanjō-bakugeki-ki?), Allied reporting name "Val")

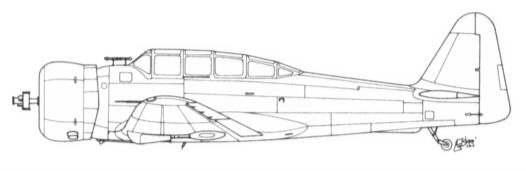

- Rysunek pokładowego samolotu bombowego Nakajima D3N1 - widok z boku (rysunek: Marek Ryś)

- Line-Art by polish Air-Service historian " Marek Ryś ".

- D3N1側面図。(製図:ポーランドの航空研究家『マレック・リス』)。

どことなく中島飛行機製 「光」3型(空冷・星型・単列・9気筒)を搭載した九七式艦上攻撃機1型【B5N1】に似ている。

あくまでも想像図であって、実機の姿を正確に再現したものではありません。

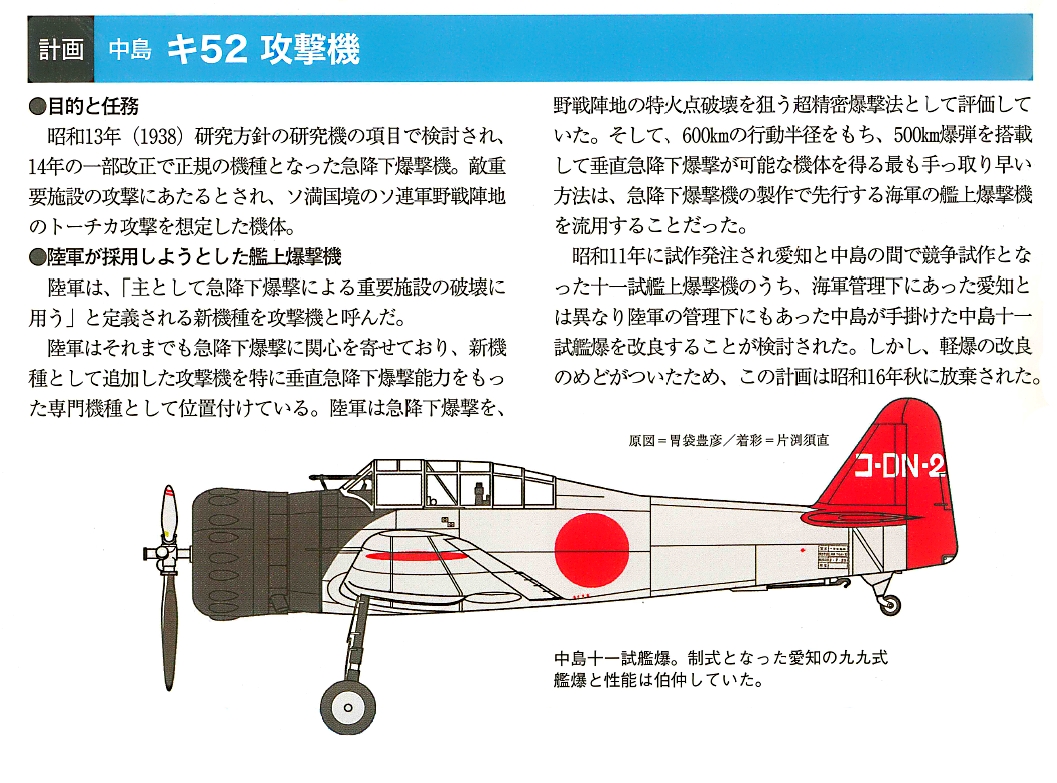

Imperial Japanese Army Air Service Experimental NakajimaLight-Bomber / Dive Bomber

Ki-52 is an Army Dive Bomber version of the Nakajima D3N1.

Imperial Japanese Army Air Service Experimental Nakajima Light-Bomber / Dive Bomber - Ki-52

- クリックにて原寸 1.057 pixel X 783 pixel に復帰します。

- Please click, so you can watch 1.057 pixel X 783 pixel image recovery .

- 中島飛行機、小泉製作所

九試計画で「艦上戦闘機」、「陸上中型攻撃機」の単葉化(三菱 九六式艦上戦闘機【A5M/Claude】、三菱 九六式陸上攻撃機【G3M/Nell】)に成功した旧日本海軍航空本部では、1935年【昭和10年】から第一線機の近代化計画を進めていたが、1936年【昭和11年】には愛知航空機*1開発製造九六式艦上爆撃機【D1A2/Susie-Matured】*2の後継機を十一試特殊爆撃機として、中島、愛知の両社に対して競争試作を指示した。

この競作に後になって三菱も加わり、三菱は1935年【昭和12年】夏にモックアップ完成までこぎつけたが、納期に間に合わないことが判明、三菱が試作を断念したことで、結果的には中島と愛知の競作となった。

中島では、設計主務者を「山本 昌三」技師として、先に輸入していた米国の『ノースロップ・ガンマ2E』(A-17)軽爆撃機を参考にしながら「十試艦偵」、「十試艦攻」の資料を加えて設計を進め、愛知機【D3A/VAL】よりも早くモックアップを完成させた。

機体はノースロップ2Eと十試艦攻との中間的形態でスマートな低翼単葉機で、中島独自の新機軸としては、「引込み式主脚を下ろし ⇒ 車輪を横に90°回転させる」ことで、これを急降下抵抗板(エアーブレーキ)の代わりにしようとする、いかにも中島的な考案を採用していた。

しかし、試作機製作の段階で、当局より“急降下速度の更なる引き下げ”を要求され、“この方式では急降下時の減速が抵抗面積不足により不十分”であることが判明した為に、設計の根本的な変更を余儀なくされた。

こうして、細かい孔の開いた抵抗板を、ダイブ・ブレーキとして主翼の下面に追加することになった。

(ポーランド語の資料によれば、『翼の上に穿孔スポイラーを使用して 速度を444Km/h から 370Km/h に制限するとあるが、機首上げモーメントが発生し現実的でない研究結果。この数値を達成するには、抵抗痛みを上下双方に装備しない限り、不可能な値である。)

試作1号機は1938年【昭和13年】3月に完成したが、“既に海軍の指定した納期を過ぎて”おり、既に3ヶ月半ほど前の1937年【昭和12年】12月に試作1号機を完成させ試飛行を進めていた愛知機【D3A/VAL】に大きく差をつけられる結果となった。

しかし中島の機体も一応海軍に受領され、愛知の機体との比較審査が行われた。

その後、1939年【昭和14年】には試作第2号機も完成、14年秋には試作第3号機も完成し、愛知航空機の【D3A/VAL】と共に審査に加わった。

中島の機体は当時としては進歩的な設計で性能的にも悪くはなかった。

愛知機と並んで実験と改修が続けられてきたが、愛知機と比べると装備発動機の馬力不足により速度が、その他にも運用性などが劣っていた為に、結局1939年【昭和14年】12月に不採用が決定した。

その後試作機は、旧日本海軍より中島に払い戻されたが、中島では本機を実験機として利用した。

特に、自社製のエンジンのテストベットとして、栄や誉などの発動機の熟成に大きな役割を果たすことになった。

その他、各種実験に使用され、1機は終戦時まで健在であった。

この競作に後になって三菱も加わり、三菱は1935年【昭和12年】夏にモックアップ完成までこぎつけたが、納期に間に合わないことが判明、三菱が試作を断念したことで、結果的には中島と愛知の競作となった。

中島では、設計主務者を「山本 昌三」技師として、先に輸入していた米国の『ノースロップ・ガンマ2E』(A-17)軽爆撃機を参考にしながら「十試艦偵」、「十試艦攻」の資料を加えて設計を進め、愛知機【D3A/VAL】よりも早くモックアップを完成させた。

機体はノースロップ2Eと十試艦攻との中間的形態でスマートな低翼単葉機で、中島独自の新機軸としては、「引込み式主脚を下ろし ⇒ 車輪を横に90°回転させる」ことで、これを急降下抵抗板(エアーブレーキ)の代わりにしようとする、いかにも中島的な考案を採用していた。

しかし、試作機製作の段階で、当局より“急降下速度の更なる引き下げ”を要求され、“この方式では急降下時の減速が抵抗面積不足により不十分”であることが判明した為に、設計の根本的な変更を余儀なくされた。

こうして、細かい孔の開いた抵抗板を、ダイブ・ブレーキとして主翼の下面に追加することになった。

(ポーランド語の資料によれば、『翼の上に穿孔スポイラーを使用して 速度を444Km/h から 370Km/h に制限するとあるが、機首上げモーメントが発生し現実的でない研究結果。この数値を達成するには、抵抗痛みを上下双方に装備しない限り、不可能な値である。)

試作1号機は1938年【昭和13年】3月に完成したが、“既に海軍の指定した納期を過ぎて”おり、既に3ヶ月半ほど前の1937年【昭和12年】12月に試作1号機を完成させ試飛行を進めていた愛知機【D3A/VAL】に大きく差をつけられる結果となった。

しかし中島の機体も一応海軍に受領され、愛知の機体との比較審査が行われた。

その後、1939年【昭和14年】には試作第2号機も完成、14年秋には試作第3号機も完成し、愛知航空機の【D3A/VAL】と共に審査に加わった。

中島の機体は当時としては進歩的な設計で性能的にも悪くはなかった。

愛知機と並んで実験と改修が続けられてきたが、愛知機と比べると装備発動機の馬力不足により速度が、その他にも運用性などが劣っていた為に、結局1939年【昭和14年】12月に不採用が決定した。

その後試作機は、旧日本海軍より中島に払い戻されたが、中島では本機を実験機として利用した。

特に、自社製のエンジンのテストベットとして、栄や誉などの発動機の熟成に大きな役割を果たすことになった。

その他、各種実験に使用され、1機は終戦時まで健在であった。

| 製作記号 | D3N |

| 試作名 | 十一試艦上爆撃機 |

| コードネーム | ‐ |

| 全幅 | 14.500 m |

| 全長 | 8.800 m |

| 全高 | 2.800 m(3点) |

| 主翼面積 | 34.00 m2 |

| 水平尾翼面積 | ‐ |

| 垂直尾翼面積 | ‐ |

| 補助翼面積 | ‐ |

| 昇降舵面積 | ‐ |

| 抵抗板面積 | ‐ |

| 方向舵面積 | ‐ |

| 主翼弦長 | ‐m(中央)〜‐m(翼端) |

| 補助翼幅 | ‐m× |

| フラップ幅 | ‐m× |

| 翼折時全幅 | ‐m |

| 翼折時全高 | ‐m |

| 水平尾翼幅 | ‐m |

| 垂直尾翼高 | ‐m |

| 主輪間隔 | ‐m |

| 主翼上半角 | ‐‐度 |

| 後退角 | ‐%。翼弦で‐度° |

| 乾燥自重 | 1,800 kg |

| 総重量 | 3,400kg(正規) |

| 翼面荷重 | 100.00kg/ m2 |

| 馬力荷重 | 5.64kw/kg (4.15馬力/kg) |

- 航空機に必須の潤滑油、作動油、冷却水、固定バラストなどは含み、乗員、ペイロード、燃料を含めない機体自体のである 空虚重量の概念はまだ日本海軍には無かった。

| 最大速度 | 190.0kt(352km/h)/ 3,000m |

| 巡航速度 | 140.0kt(259km/h)/ 1,000m |

| 着陸速度 | 60.0kt(111km/h) |

| 上昇力 | 3,000mまで8分00秒 |

| 実用上昇限度 | 7,000m |

- 胴体後上方に九二式 7.7 mm旋回機関銃機関銃1挺

- 機首に九七式7.7 mm固定機関銃2挺

- 九十五式射爆照準器日本光学富岡光学機械製造所の望遠照準眼鏡(機内操作可能な保護帽子付き)

- 内部リンク:ジョン・ヌーデセン・ノースロップ【John Knudsen Northrop】(愛称:ジャック)

- Nakajima D3N(ポーランド語)

- R. C. Mikesh, S. Abe "JapaneseAircraft 1910-1941", Naval InstitutePress, Annapolis, 1990

【R. C. Mikeshと.阿部昌三氏、日本航空機1910-1941、英国海軍学会出版、アナポリス、1990】 - T. Januszewski, K. Zalewski"Japo skie samoloty Marynarki 1912-1945", tom 1, Lampart, Warszawa, 2000.

【T. Januszewski, K. Zalewski氏、"日本海軍航空機1912年から1945年"第1巻、ランパート、ワルシャワ、ポーランド2000年】

- 中島航空発動機製造株式会社 【Nakajima Aircraft Engine Production Co.Ltd.】

- 中島航空宇宙発動機製造株式会社 【Nakajima Aerospace Engine Production Co.Ltd.】

- フランセーズ【P1Y1/P1Y2/P1Y2-S】(ギャラクシィ/銀河・オーロラン/極光/白光)

- 三菱 J4M1 閃電

タグ

コメントをかく