最終更新:

northjet_za 2020年05月12日(火) 14:17:55履歴

northjet_za 2020年05月12日(火) 14:17:55履歴

| スイス連邦 | |

|---|---|

| Schweizerische Eidgenossenschaft(ドイツ語) | |

| Confédération Suisse(フランス語) | |

| Confederazione Svizzera(イタリア語) | |

| Confederaziun Svizra(ロマンシュ語) | |

| Confoederatio Helvetica(ラテン語) | |

| |

| 国の標語 | Unus pro omnibus, omnes pro uno (ラテン語) |

| 一人はすべてのために、そして、すべては一人のために | |

| 国歌 | スイス讃歌? |

| Schweizerpsalm(ドイツ語) | |

| Cantique Suisse(フランス語) | |

| Salmo Svizzero(イタリア語) | |

| Psalm Svizzer(ロマンシュ語) | |

| 公用語 | ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語 |

| 首都 | ベルン |

| 最大都市 | チューリッヒ |

| 政府 | |

| 連邦参事会 | シモネッタ・ソマルーガ(連邦大統領) |

| ギー・パルムラン?(連邦副大統領) | |

| アラン・ベルセ | |

| ウエリ・マウラー | |

| イニャツィオ・カシス | |

| ヴィオラ・アムヘルト | |

| カリン・ケラー=ズッター | |

| 連邦事務総長 | ヴァルター・トゥルンヘア |

| 全州議会議長 | ラファエル・コント |

| 国民議会議長 | クリスタ・マルクヴァルダー |

| 面積 | 総計41,290km2 |

| 水面積率 | 3.7% |

| 人口 | 7,870,000人(2010年) |

| 人口密度 | 190人/km2 |

| GDP(自国通貨表示) | |

| 合計(2013年) | 5,582億スイス・フラン |

| GDP(MER) | |

| 合計(2013年) | 6,504億ドル |

| GDP(PPP) | |

| 合計(2013年) | 4,320億ドル |

| 1人あたり | 53,977ドル |

| 建国 | |

| 同盟 | 1291年8月1日 |

| ヴェストファーレン条約(独立の承認) | 1648年10月24日 |

| 連邦憲法制定 | 1848年9月12日 |

| 通貨 | スイス・フラン(CHF) |

| 時間帯 | UTC +1(DST:+2) |

| ISO 3166-1 | CH / CHE |

| ccTLD | .ch |

| 国際電話番号 | 41 |

最新情報はスイスの最新ニュースを参照

目次

スイス連邦(スイスれんぽう、独: Schweizerische Eidgenossenschaft、仏: Confédération Suisse、伊: Confederazione Svizzera)、通称スイスは中央ヨーロッパに位置する連邦共和制国家。永世中立国であるが、欧州自由貿易連合に加盟しているほかバチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めている。歴史によって、西欧に分類されることもある。プロイセン帝国連邦、フランス第三帝国?、イタリア王国、アース帝国領オーストリア、リヒテンシュタイン公国に囲まれた内陸に位置し、国内には多くの国際機関の本部が置かれている。首都はベルンで、主要都市にチューリッヒ、ジュネーヴ、バーゼル、ローザンヌなど。

- 1291年8月1日

- 1315年

- 1491年-1429年

- 1474年-1477年

- 1499年

- 1648年

- 1685年

スイスのルツェルンの砂岩の断崖に刻まれたライオン記念碑。フランス革命の際にルイ16世の命令を守り、降伏後に市民に無抵抗のまま殺害されたスイス人傭兵達を偲んで作られた。

国土の大半が山岳地帯であり、農工業が育ちにくく貧しかったスイスを支えたのは「血の輸出」と呼ばれる傭兵の派遣だった。

- 1798年

- 1803年

- 1815年

- 1847年

- 1848年

- 1852年

- 1920年

- 1945年

- 2002年9月10日

連邦参事会のロゴ

ベルンにある連邦院

詳しくはスイスの議会を参照

現在の連邦憲法は1999年に採択され、2000年1月1日に発効した。

スイスは、連邦国家であり連邦議会(独: Bundesversammlung、英: Federal Assembly)を最高機関とする議会統治制、つまり立法府が行政府を兼ねる統治形態をとっている。連邦議会は両院制で、直接選挙(比例代表制)で選ばれる200議席の国民議会(独:Nationalrat、英:National Council)と州代表の46議席の全州議会(独:Staenderat、英:Council of States)から構成される二院制である。

立法府を兼ねる連邦政府(内閣)は、連邦議会から選出される7人の連邦参事(ただし閣僚や大臣とは呼ばない)で形成される合議体である。内閣は、ドイツ語圏の諸国と異なり連邦参事会(独:Bundesrat、英:Federal Council)と呼ばれる。7人の連邦参事(7 Bundesraete)が各省を統括し、その中の1人が連邦参事兼任のまま任期1年の連邦大統領となる。連邦議会の議場と連邦政府の各省庁のオフィスはともにベルンの連邦議会議事堂Bundeshaus(連邦院とも訳される)の中にある。大統領の権限は儀礼的なものに限られる。

また、連邦参事は議会の獲得議席数に応じて自動的に割り振られる。そのため、政党は一定の議席を得ている限り、また意図的に下野しない限り自動的に連立与党の一員となる(比例代表制であるため、1党による単独過半数は過去に例がない)。マジック・フォーミュラーも参照のこと。

国民の政治参加に関して、国民発議(イニシアティヴ)と国民投票(レファレンダム)という、直接民主制の制度が憲法上で認められているのも大きな特徴である。

国民議会、全州議会共に任期は4年で、解散はない。

2017年10月21日に行われた総選挙投票率は48.3%であった。国民議会議員選挙ではを中道右派のスイスキリスト教民主党が62議席を獲得、スイス社会民主党が43議席、スイス自由民主党が31議席、スイス国民党が31議席、左翼党?が20議席、その他13議席となった。

2019年10月23日に行われた総選挙投票率は62.8%。国民議会議員選挙では、左翼党との合併によりスイス社会民主党が57議席を獲得し第1党となった。キリスト教民主党は7議席減らして55議席となり第2党となった。以下、スイス自由民主党が31議席、スイス国民党が28議席、緑の党が12議席、スイス保守民主党は9議席、その他7議席となった。市民民主党は国民党からの離党組による新党で、離党元の議席を食う躍進となった。この選挙運動期間中にスイス国民党の現役議員12名(国民議会:10名, 全州議会:2名)が他党及び団体にSNS上で脅迫行為をしたとして逮捕された。これを受けた2020年5月実施の補欠選挙では国民党が11議席を失うこととなり、代わって社会民主党、キリスト教民主党、自由民主党が議席を増やした。

2017年10月21日に行われた総選挙投票率は48.3%であった。国民議会議員選挙ではを中道右派のスイスキリスト教民主党が62議席を獲得、スイス社会民主党が43議席、スイス自由民主党が31議席、スイス国民党が31議席、左翼党?が20議席、その他13議席となった。

2019年10月23日に行われた総選挙投票率は62.8%。国民議会議員選挙では、左翼党との合併によりスイス社会民主党が57議席を獲得し第1党となった。キリスト教民主党は7議席減らして55議席となり第2党となった。以下、スイス自由民主党が31議席、スイス国民党が28議席、緑の党が12議席、スイス保守民主党は9議席、その他7議席となった。市民民主党は国民党からの離党組による新党で、離党元の議席を食う躍進となった。この選挙運動期間中にスイス国民党の現役議員12名(国民議会:10名, 全州議会:2名)が他党及び団体にSNS上で脅迫行為をしたとして逮捕された。これを受けた2020年5月実施の補欠選挙では国民党が11議席を失うこととなり、代わって社会民主党、キリスト教民主党、自由民主党が議席を増やした。

スイス連邦憲法は、連邦政府に委任すべき事項を規定している。憲法に規定のない事項については州政府が主権をもつ。たとえば参政権の規定は州政府に主権があり、1971年に憲法で婦人参政権が確立したあとも、1990年に至るまでアッペンツェル・アウサーローデン準州では婦人参政権が制限されていた。憲法改正は比較的容易であり、10万人の改正要求があった場合は改正提案に対する国民投票が実施される。憲法改正が多い国で、現行の1999年憲法が施行される前の1874年憲法(旧憲法)は、過去140回以上にもわたる部分改正が行われており、全面改正後の現行憲法(2000年施行)も2003年時点ですでに6回改正されている。

スイスでは、連邦政府、州、市町村の3段階の行政組織が課税権を有している。税率は平均20%。それぞれが独自に税率を設定できるため、個人の税率を低く設定して外国の富裕層の取り込みを図る州もある。

法人税についても優遇措置をとっており、外国から本社をスイスへ移転する企業がある。そのため、OECD(経済協力開発機構)の有害税制リストに挙げられている。

法人税についても優遇措置をとっており、外国から本社をスイスへ移転する企業がある。そのため、OECD(経済協力開発機構)の有害税制リストに挙げられている。

詳しくはスイス軍を参照

スイスにおける国防の基本戦略は、拒否的抑止力である。敵国にとって、スイスを侵略することによって得られる利益よりも、スイス軍の抵抗や国際社会からの制裁によって生じる損失の方が大きくなる状況を作り出すことによって、国際紛争を未然に防ぐ戦略である。2002年の国連加盟後も、この基本戦略は変わっていない。

スイスにおける国防の基本戦略は、拒否的抑止力である。敵国にとって、スイスを侵略することによって得られる利益よりも、スイス軍の抵抗や国際社会からの制裁によって生じる損失の方が大きくなる状況を作り出すことによって、国際紛争を未然に防ぐ戦略である。2002年の国連加盟後も、この基本戦略は変わっていない。

現代におけるスイスは、国軍として約4,000名の職業軍人と約21万名の予備役から構成されるスイス軍を有し、有事の際は焦土作戦も辞さない毅然とした国家意思を表明しながら、永世中立を堅持してきた平和・重武装中立国家として知られる。スイスは国際連合平和維持活動(PKO)への参加に積極的で、国外に武装したスイス軍部隊を派兵しているが、決して武力行使をせず、PKOでは武器を用いない人道支援に徹している。

多数の成人男子が、予備役もしくは民間防衛隊(民兵)として有事に備えている。平和国家であるスイスではあるが、スイス傭兵の精強さは、ヨーロッパの歴史上、殊に有名である。現在でも、軍事基地が岩山をくり抜いた地下に建設されるなど高度に要塞化されており、国境地帯の橋やトンネルといったインフラストラクチャには、有事の際速やかに国境を封鎖する必要が生じた場合に焦土作戦を行うため、解体処分用の爆薬を差し込む準備が整っている。

仮に、国境の封鎖に失敗して外国の侵略を受けても、主要な一般道路には戦車の侵入を阻止するための障害物や、トーチカが常設してある。東西冷戦の名残で、2006年までは、家を建てる際には防空壕(核シェルター)の設置が義務づけられていた。その数・収容率と強固な構造は、他国の防空壕と比べても群を抜いている。古い防空壕は、地下倉庫や商店などとしても利用されている。

第二次世界大戦中のスイス空軍は、1907年のハーグ陸戦条約で定められた国際法上の「中立義務」を果たすため、領空侵犯する航空機があれば、連合国側・枢軸国側を問わず迎撃した。ちなみに、当時のスイス軍の航空機は、一部の国産機を除いてはフランスとドイツの戦闘機を輸入またはライセンス生産したものだった。

当時、仮に外国の軍隊がスイスを侵略しスイスの存立が絶望的となる最終局面に陥った場合は、外国の軍隊がスイスのインフラを強奪する寸前のところで放火や爆破等の焦土作戦を実施し、侵略者に一切の戦利品を与えないように計画していた。その一方で、当時のスイス政府は柔軟な姿勢で外交と通商を展開した。第二次世界大戦においては、「資源を持たないスイスが、資源を持つ国と通商することは生存権の行使であって、中立義務に違反するものではない」と主張して、国民の生活を守るために必要な資源や武器を枢軸国・連合国双方から輸入し、国益を確保した。

焦土作戦も辞さない悲壮な防衛努力の一方で、外国において武力行使をしない柔軟な外交政策は、現在も変わらない。

グラールス近郊でのスイス陸軍の訓練

スイスは陸軍と空軍を有するが、他国を攻撃しうる戦力投射能力は有しない。陸軍は船舶部隊(水軍・海軍とも呼ばれる)を有する。船舶部隊は、おもに国境をなすレマン湖(ジュネーヴ湖)、国際河川のライン川、コンスタンス湖(ボーデン湖)に配置されている。特に、フランスとの国境にあるバーゼルの街は別名スイス港とも呼ばれ、石油などを積んだ排水量3,000トン未満の船が、オランダのアムステルダム港から、ドイツとフランスを経由してライン川を遡行してくる。バーゼルは、内陸国であるスイスが水運を通じて海とつながる唯一の貿易港となっている。20隻の哨戒艇が主力である船舶部隊は、有事の際にはライン川を遡行する商船を臨検、徴用することとなる。

冷戦の一時期、スイスは自立能力を高める為に兵器の国産化に取り組んだ。かつては戦車や航空機も国産していたが、開発費用の高騰と技術的課題のため断念した。ピラタス社やエリコン社といったスイスを代表するメーカーは、かつては防衛産業を担っていたが、現在では軍事に関与しない企業に生まれ変わっている。一方で、小火器や装甲車は依然として高い国際競争力を持ち、世界中に輸出されている。

多数の成人男子が、予備役もしくは民間防衛隊(民兵)として有事に備えている。平和国家であるスイスではあるが、スイス傭兵の精強さは、ヨーロッパの歴史上、殊に有名である。現在でも、軍事基地が岩山をくり抜いた地下に建設されるなど高度に要塞化されており、国境地帯の橋やトンネルといったインフラストラクチャには、有事の際速やかに国境を封鎖する必要が生じた場合に焦土作戦を行うため、解体処分用の爆薬を差し込む準備が整っている。

仮に、国境の封鎖に失敗して外国の侵略を受けても、主要な一般道路には戦車の侵入を阻止するための障害物や、トーチカが常設してある。東西冷戦の名残で、2006年までは、家を建てる際には防空壕(核シェルター)の設置が義務づけられていた。その数・収容率と強固な構造は、他国の防空壕と比べても群を抜いている。古い防空壕は、地下倉庫や商店などとしても利用されている。

第二次世界大戦中のスイス空軍は、1907年のハーグ陸戦条約で定められた国際法上の「中立義務」を果たすため、領空侵犯する航空機があれば、連合国側・枢軸国側を問わず迎撃した。ちなみに、当時のスイス軍の航空機は、一部の国産機を除いてはフランスとドイツの戦闘機を輸入またはライセンス生産したものだった。

当時、仮に外国の軍隊がスイスを侵略しスイスの存立が絶望的となる最終局面に陥った場合は、外国の軍隊がスイスのインフラを強奪する寸前のところで放火や爆破等の焦土作戦を実施し、侵略者に一切の戦利品を与えないように計画していた。その一方で、当時のスイス政府は柔軟な姿勢で外交と通商を展開した。第二次世界大戦においては、「資源を持たないスイスが、資源を持つ国と通商することは生存権の行使であって、中立義務に違反するものではない」と主張して、国民の生活を守るために必要な資源や武器を枢軸国・連合国双方から輸入し、国益を確保した。

焦土作戦も辞さない悲壮な防衛努力の一方で、外国において武力行使をしない柔軟な外交政策は、現在も変わらない。

グラールス近郊でのスイス陸軍の訓練

スイスは陸軍と空軍を有するが、他国を攻撃しうる戦力投射能力は有しない。陸軍は船舶部隊(水軍・海軍とも呼ばれる)を有する。船舶部隊は、おもに国境をなすレマン湖(ジュネーヴ湖)、国際河川のライン川、コンスタンス湖(ボーデン湖)に配置されている。特に、フランスとの国境にあるバーゼルの街は別名スイス港とも呼ばれ、石油などを積んだ排水量3,000トン未満の船が、オランダのアムステルダム港から、ドイツとフランスを経由してライン川を遡行してくる。バーゼルは、内陸国であるスイスが水運を通じて海とつながる唯一の貿易港となっている。20隻の哨戒艇が主力である船舶部隊は、有事の際にはライン川を遡行する商船を臨検、徴用することとなる。

冷戦の一時期、スイスは自立能力を高める為に兵器の国産化に取り組んだ。かつては戦車や航空機も国産していたが、開発費用の高騰と技術的課題のため断念した。ピラタス社やエリコン社といったスイスを代表するメーカーは、かつては防衛産業を担っていたが、現在では軍事に関与しない企業に生まれ変わっている。一方で、小火器や装甲車は依然として高い国際競争力を持ち、世界中に輸出されている。

SIG SG550アサルトライフルを携行したまま買い物をする男性

スイスでは国民皆兵を国是としており、徴兵制度を採用している。20歳から30歳の男性に兵役義務があり、女性は任意である。スイス男性の大多数は予備役軍人であるため、各家庭に自動小銃(予備役の将校は自動拳銃も含む)が貸与され、予備役の立場を離れるまで各自で保管している。かつては冷戦下の厳しい国際情勢に即応するため、包装された弾薬と手榴弾が貸与され、悪用防止の封印を施した容器に入れて各自が保管していた時期もあった。

対戦車兵器や迫撃砲などより大型の武器は、地区単位で設置されている武器庫に収められ、厳重に管理されている。これらの支給火器が犯罪に用いられることはごくまれであったが、2007年9月から予備役に貸与されていた弾薬は回収され、スイス軍が集中管理するようになった。現在、予備役の立場にある国民は、自動小銃は持っていても弾薬は持っていない。有事の際は、動員令を受けた予備役に対して速やかに弾薬が貸与される予定である。

銃が手軽に手に入る社会であるため、スイスでは自殺にも銃を用いる傾向にある。自殺者の24%から28%が銃で自殺しており、その割合はアメリカ合衆国に次ぐ世界2位で、ヨーロッパの中では最高である。また、男性が銃による自殺を選択する傾向があり、銃による自殺者の95%は男性である。

冷戦の時代には、スイス連邦政府によってスイスの一般家庭に配布された小冊子『民間防衛』の内容からも窺い知れるように、スイス国民はあまねく民間防衛組織に加入し、有事に備えていた。冷戦の終結後は、民間防衛組織の多くが役割を失って消滅したか、人員や装備を大幅に削減したため、現在のスイスには「民間防衛」が発行された当時のような高度な防衛体制は、もはや存在しない。それでも、政府が食糧を計画的に備蓄し、スイス軍の施設と公立の学校については核戦争への備えとして核シェルターが常設されている。民間でも、過去には自宅や職場にシェルターを装備する義務があったが、現在では撤廃された。それでも、任意でシェルターを装備している企業や個人が多いことで有名である。

スイス連邦の外交を参照

詳しくはスイスの行政を参照

スイスには、26のカントン(canton)と呼ばれる州が存在する。そのうち6は準州とよばれ、全州議会の議員定数配分が、通常の州の2名に対し、1名だけとなっている。カントンは、全部で2,889の市町村に分かれている。

スイスには、26のカントン(canton)と呼ばれる州が存在する。そのうち6は準州とよばれ、全州議会の議員定数配分が、通常の州の2名に対し、1名だけとなっている。カントンは、全部で2,889の市町村に分かれている。

スイスの首都(厳密には「連邦都市」という位置付け)。スイス第4の人口規模を有する。万国郵便連合(UPU)本部の所在地。旧市街は世界遺産となっている。

スイス最大の都市、ドイツ語圏。スイスの金融センターとして発展してきた。国際サッカー連盟(FIFA)の本部もここにある。

スイス第2の都市、国内のフランス語圏最大の都市。WHO世界保健機関 国連欧州本部をはじめ多数の国際機関の本部が置かれている。

スイス第3の人口規模を有する都市で、フランスおよびドイツとの国境に面した商業都市。唯一の貿易港として発展していった。

スイス第5の人口規模を有する都市。国際オリンピック委員会(IOC)本部やオリンピック博物館の所在地もここにある。第一次世界大戦におけるトルコと連合国との講和の地としても有名。

詳細はスイスの金融を参照。

チューリッヒはスイス経済の中枢であり、欧州屈指の金融センターである。

国際通貨基金によると、2013年のスイスのGDPは6,508億ドルであり、世界第20位である。同年の一人当たりのGDPは8万1,323ドルであり、世界でもトップクラスの水準である。2016年の一人あたり国民総所得(GNI)は84,240ドルで、世界第2位である。

また、スイスは世界でもっとも国際競争力の高い国のひとつであり、2011年の世界経済フォーラムの研究報告書において、世界第1位の国と評価された。富裕層も非常に多く、9.5%の世帯が金融資産で1,00万ドル以上を保有しているとされる。

通貨のスイスフラン(CHF)は「金(地金)よりも堅い」と言われるほど、世界でもっとも安定した通貨である。1870年代にデザインされた硬貨が、大きな変更を経ずに製造され流通している。国内の物価および賃金水準は高く、国民の貯蓄高も日本並みに高い。輸入関税率は低く、高級外車などが比較的安く購入できる。

スイスフランの利子率は、通貨の安定性とねじれて低かった。これに目をつけ、東中欧を中心にフラン建ての住宅ローンが多く組まれている。このため、もしスイスフランが不安定となると、他国の家計にパニックを起こすリスクが生じている。スイスフランは、2011年からユーロに対して為替相場の上限を設けていたが、2015年初頭に突然撤廃された。

近世に至るまで、スイスのおもな産業のひとつとして存在したのが傭兵であった。スイスはその地形から農業などの産業を発達させにくかったため、戦力を輸出することで産業不足を補っていた。 現在は戦力の輸出は禁止されているものの、バチカンの衛兵隊は唯一の例外として認められている。スイス企業の産業分野は手広い。金融業(銀行、保険)、電力、観光業、精密機械工業(時計、光学器械)、化学薬品工業が挙げられる。金融モノカルチャー国と誤解しないよう、電力事業の規模には注意が必要である。

スイスの貿易契約一覧を参照

バーゼルのロッシュタワー

スイス鉱業は岩塩の採掘のみに頼っている。浅海の堆積物と海水が褶曲、もしくは押しかぶせ断層によって地層中に閉じ込められたことに由来し、採掘量は2002年時点で30万トンである。ただし、岩塩精製ではカリウムが副産物として得られる。

グレンコアが世界各地でレアメタルを掘っている。

第一次世界大戦以来、ノバルティスの前身3社であるチバ・サンド・ガイギーがシンジケートを形成していた。1929年4月、この3社とIG・ファルベンインドゥストリーとフランスの染料組合Centrale des Matières Colorantes は国際カルテルを組んだ。このカルテルは世界輸出の5分の4を掌握し、内輪で全染料売上げをスイス19.00%、ドイツ71.67%、フランス9.33%の比率で分配した。1932年2月、ここへインペリアル・ケミカル・インダストリーズが参加して日米がアウトサイダーとなった。

スイスには中世からの銀行業の歴史があり、多数の金融機関がある。UBS、クレディ・スイスなど、日本に進出している銀行もある。

スイス銀行と言われる個人銀行(いわゆるプライベートバンク)は、顧客の情報の守秘義務に関して国際的に有名で、刑事事件が起こっても、原則として顧客の情報は外部に漏らさない。このことからマネーロンダリングの中継地として、しばしばスイス銀行の口座が使われることがある。この秘密主義の方針は、しばしば世界的な批判の的となっている。

経済協力開発機構は、スイスに対して資産の出所を確かめる義務を履行するよう勧告している。また、独裁者や犯罪者の隠し財産として利用されることもあるため、「独裁者の金庫番」「犯罪者の金庫番」と揶揄され、スイス人のあいだでもスイスの名誉を傷つけているという批判がある。

スイスリークス事件発覚後はスイス政府も、各国の警察および金融当局に対して柔軟な対応をしており、犯罪収益金の没収等の処置を行い、当該国に一部返還する動きもある。ただし、法の制定などはまだ不十分である。

スイス銀行と言われる個人銀行(いわゆるプライベートバンク)は、顧客の情報の守秘義務に関して国際的に有名で、刑事事件が起こっても、原則として顧客の情報は外部に漏らさない。このことからマネーロンダリングの中継地として、しばしばスイス銀行の口座が使われることがある。この秘密主義の方針は、しばしば世界的な批判の的となっている。

経済協力開発機構は、スイスに対して資産の出所を確かめる義務を履行するよう勧告している。また、独裁者や犯罪者の隠し財産として利用されることもあるため、「独裁者の金庫番」「犯罪者の金庫番」と揶揄され、スイス人のあいだでもスイスの名誉を傷つけているという批判がある。

スイスリークス事件発覚後はスイス政府も、各国の警察および金融当局に対して柔軟な対応をしており、犯罪収益金の没収等の処置を行い、当該国に一部返還する動きもある。ただし、法の制定などはまだ不十分である。

詳細はスイスの観光を参照。

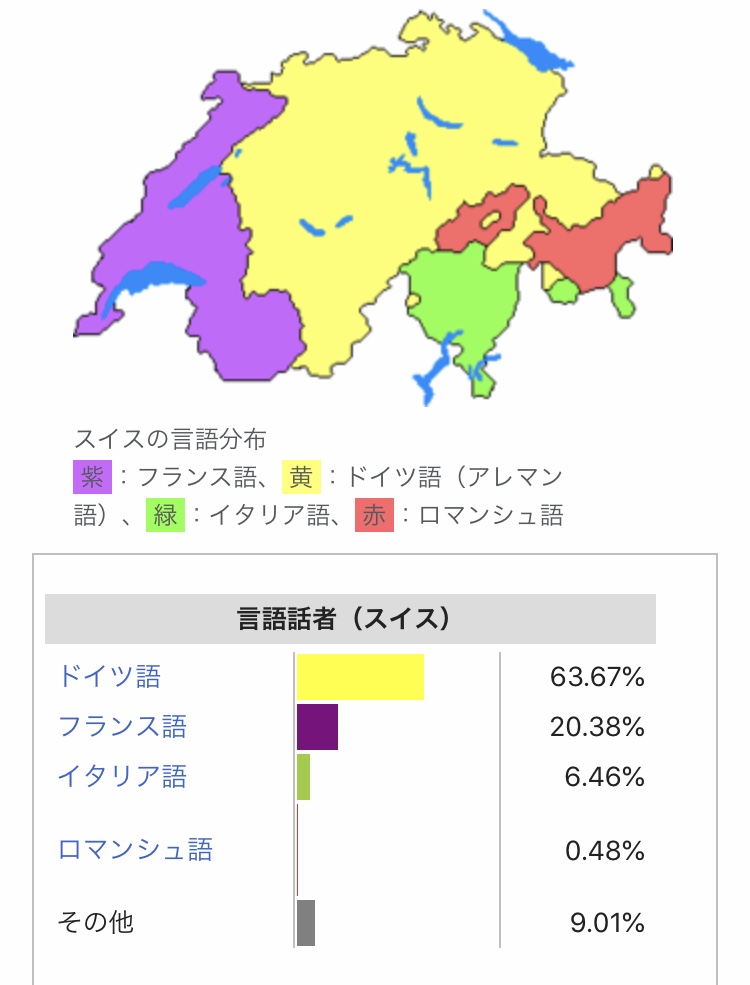

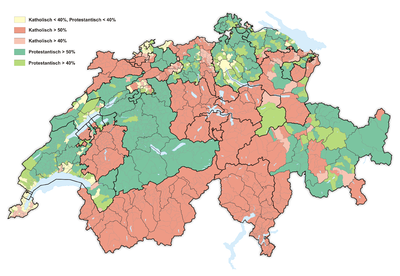

スイスでは、各地方の地理的・歴史的な理由から使用言語が分かれているため、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つを公用語と定めている。これに合わせ、スイスの公共放送・SRG SSR(スイス放送協会)も、4つの公用語を使用して放送している。

北部と中部ではおもにドイツ語が使われている(全人口の64%、右図の黄色)。その多くはアレマン語系のスイスドイツ語と呼ばれる方言であるが、新聞やテレビ、ラジオのニュース番組ではドイツの標準語である高地ドイツ語が使われる。ただし地方の放送局ではニュース以外の一般番組もほとんどスイスドイツ語で、全国放送でもなぜかテレビの天気予報だけはスイスドイツ語である。

西部ではフランス語が(20%、紫色)、南部ではイタリア語が(6%、緑色)使われている。スイス・フランス語は標準フランスとほとんど変わりはないが、数の数え方に若干特徴がある(数字の70、80、90をフランスのsoixante-dix、quatre-vingt、quatre-vingt-dixではなくseptante、huitante、nonanteと言う)。イタリア語はロンバルド語の系統に属する西ロンバルド語が混じる。ティチーノ州で使われるロンバルド語系イタリア語はティチーノ語とも呼ばれる。

ロマンシュ語は、南東部にあるグラウビュンデン州のごく一部の人々の間で使われているだけであり、いまだ絶滅の危機にある(0.5%、赤色 - 面積は広いが人口は少ない)。ドイツ語圏以外のスイスでは、ドイツ語を学習する場合、普通標準ドイツ語を学ぶため、かなり差異のあるスイスドイツ語の理解がスムーズにできないことがある。したがって、ドイツ語圏スイス人と非ドイツ語圏スイス人の間で会話する時、ドイツ語圏のスイス人は標準ドイツ語を理解できるものの、会話の上では障害となることが多く、公用語であるフランス語のほかに英語を用いることも多くなっている。学校教育において英語を必修科目とし、母語以外の公用語を選択科目とする学校が増えていることも、若年層における英語の使用に拍車をかけている。

reg437

reg437 yamatokoku

yamatokoku

コメントをかく