最終更新:

![]() skywalker_laurence 2017年11月23日(木) 12:51:53履歴

skywalker_laurence 2017年11月23日(木) 12:51:53履歴

中世の陸上での戦いはヨーロッパでは主に陣形を組んで行われました。中国の三国時代でも陣形を組んだ戦いがあったことは三国志などの読者の方々はよくご存知であると思いますが、陣形は主に二つの目的によって組まれた、使用された、と考えられます。ひとつは、集団としてまとまることで個々の被害は少なく軽減するため。もうひとつは、まとまることによって攻撃力も上がる、ということ。陣形同士でこのように押し合うことは陣押しとも言いますね。中世の陸上での戦いはそれなりの大人数で行われましたから、しかもそれが一か所に集まって決戦することが多いですから、陣形を組んで集団で戦うことは自然の成り行きだった、ともいえます。しかしながら、中世のヨーロッパでは中国の三国時代を始め東洋のような魚鱗や鶴翼、雁行、錐行のような陣はなかったというかおそらく知られていたとしてもそこまで広く使われることはなかったでしょうから、基本的には典型的な横列、方陣、騎兵なら錐行のようなあまり煩雑ではないシンプルな陣形を使って戦っていたのではないか、という推論は容易に成り立ちます。十字軍の時代などのイスラムの軍ではある程度まとまって、というか三日月のように弓騎兵(あるいはラクダ)が連なって、敵に効果的な矢を浴びせる戦術は中世の戦いをまとめた書籍などには載っていますが、まぁ概ね言えるのは地方や文化によって戦い方は多少違い、風土や場所にあった戦い方をしていた、あるいは、適合した陣形を使っていた、ということだと思います。簡単にまとめると、集団で戦う以上陣形を組んで行ったほうが統率の面でも有意に戦える、ということ。もうひとつは、大人数を動員するのでやはり戦術運用上でも陣形を組んで戦わざるをえない、というのが実情ということになります。結論からいうと、中世の陸上の戦闘で陣形を組んで戦うのは当たり前、中国の三国時代や中世ヨーロッパなど時代や場所の違いはあれどみなそれぞれその土地や気候にあった戦い方や陣形を用いた、ということになるのですが孫子の兵法で有名な、古代中国の孫子によると一番いい戦い方、というかどんな場所でも通用する最良の戦術は、「無形の陣」だそうです。これはどういうことか、といいますと陣形はある程度時代が重なればいろいろ実践で使えるものも含めてあるけれど、いざ戦闘に直面したらそのときの戦い方で臨機応変に戦うことが一番、ということを説いているのです。陣形同士の戦いではどうしても大勢の歩兵は動きが重く簡単には動かせないため、陣形やその戦い方の組み合わせにも時代を重ねることにある程度のセオリーが出てきます。しかしながら、いざ現地で戦闘になった場合にその時の状況や場所に合わせて、臨機応変に戦えば、百戦危うからずというか少なくとも戦術上は万全に戦えます。陣形もそれを用いた大勢の戦いも三国志で諸葛亮と司馬懿が陣比べをするシーンがある通り、大勢の将兵の命を預かる上少しの采配の差で戦況が覆るなど、空の行いですが、最終的にはその場その場にいる者たちの心構え、というか精神論によるところが大きい、ということでしょうかね。実際の物理空間では戦争をしてはいけませんが、ゲームのシミュレーションでいろいろと試す分には陣形について学べることも多いし戦場においての人間の行動科学なんかも、多いに研究できますね。時代や場所の違いはあれど、人間の戦い方というものは効率と合理性を求める上では基本戦術はどこでも一緒、だったということです。

また、「戦国の陣形」/乃至政彦著 という本で日本の戦国時代の一般的な陣形のイメージは、後世の史家やゲーム作品などでの創作ではないか、という論点で書かれている力作があるのですが、その細かい真偽のほどはさておき、その歴史的な通説に一風を吹き込む、そういった研究においての心持のようなものが大事だ、ということを痛切に訴えているものもあるのです。個人的な見解では作中で指摘されていることはまず間違いないですし、戦国の陣形が大衆のイメージによって作られてきたものだ、というのもうなずけます。逆に、それら一般に広く残る陣形のイメージが、必ずしも百が百間違っている、とはいえませんし、少なからず名残のようなものは残っている、とも取ることができるとも見ています。まぁ、論理的にはそのように明確な根拠がないのであれば歴史学的には後世の創作だ、ということにもなるのでしょうが、それ以上に歴史の学というのものが、正しく100%史料が残っていることはまずない以上大半の部分は後世の創作あるいは想像で継ぎ足した部分にもなり得るものなので(細かくいえばそこでも根拠となる史料が正しいものか、どうかという話になると思うのだが)そういう意味では歴史学的にどれほど「正しい」手法を採ろうとなろうとも、最終的にはバランスを取ったその中間の方法になり得るのではないかな、とも思います。要は、ゲーム的な分析が数学的という立場からしても中立的であるとは思うし、そういう意味ではこれからの研究家達が色々試行錯誤して後世に残す手法というものを模索していかなければならないのだろうな、とは思います。作中で触れられていることに関してはどっちつかずだ、とは思いますが、日本の戦国に陣形に関しては曖昧で、ヨーロッパの方がはっきりしている、というのにも納得できますし、逆にいえばアルマダの海戦のスペイン海軍などヨーロッパの戦いでも有象有形の陣形が使われたことがあるのも、事実です。まぁ、これに関しての決定的な違いは作中でも触れられていますが正しく史料に残っているか、という点に尽きるということで、アルマダの方や槍兵によるギリシャやローマなどの円陣や方陣は確かに絵画に残っていたりあちこちに歴史的史料があるものなのですが、日本のものはその後の幕府によるものだったり戦火によるものだったりして大部分が散逸してしまっている、ということもあり、最初の論点に戻りますが正しく史料として残っているのか、という点になってしまうと思います。まぁ、日本というひとつの地域におけるものだからなおさらそうなるのだ、とも思うわけですが、とにかく歴史「学」的にはまず正しく史料として残っているか、という点と、もうひとつはそれらにどれだけ歴史的根拠があるのか、という点が様々な論点で大概の場合に問題になったり、するのです。まぁ、特に日本の戦国時代における陣形の真偽はさておいて、世界の広義の歴史的には確かに戦いにおける陣形が存在しそれらが大抵の場合に戦いの勝敗に影響していた、というのも事実で、そういう意味では、個々の戦いという面でのゲーム的見方をすれば、陣形は個々の戦いの成否を分けてきた、といっても過言ではないようにも思います。

〔追記〕

陣形や戦術についてあれこれ書いてきましたが、具体的な戦術の動き、あるいはそれをゲーム的観点で見た場合の戦術とは、つまりこうです。まず、戦術というものはどんなゲーム、戦いであってもほとんどと言っていいほどフランキング(翼攻撃)で決着が着くものなのですが(詳しくは「歩兵と騎兵、中世の陸戦戦術」をご覧ください」)、それは何故かというと、単純に歩兵にしろ騎兵にしろ実際の戦闘時は鎧などもあり動きの重いものなので、そういう意味では普段通りの機動力じゃないところへしかも正面の敵と交戦中に真横から突撃を食らうとどうなるか、というと、必ずと言っていいほどその軍隊は狼狽、します。何故かと言えばそもそも戦争における軍隊というのは職業軍人であっても生身の人間が金属の鎧を身に着けて行うものなので、そういう意味では単純にゲームによくあるような部隊の攻撃力や防御力・機動力などで勝敗が決まるものではありません。戦闘において一番戦況を左右するものは、その戦っている兵士個々そのものの士気であって、そういう意味では戦場において部隊規模で狼狽したり混乱させられているようでは、ほとんど死に近いといってもいいほどなのです。そういう意味で戦況を動かすのには相手部隊の士気にダメージを与えるのが最も効果的で、戦場において戦況を左右するものはほぼ間違いなく十中八九士気である、といっても過言ではありません。その士気単位でダメージを与えるのに最も効果的、なのがフランキング(翼攻撃)で、これは機動力から騎兵で行われることが多いですが別に歩兵でも構わずとにかく戦場において相手に横や背後を取られる、あるいは狼狽・混乱させられる、というのは受ける側にとって最も致命的、になります。下手したら、盾を持った状態で敵部隊の弓の斉射を受けるよりもしんどいとは思うのですが、とにかく物理的にはほとんど損害を受けていない状態でも、戦場で士気をやられるというのはほとんど圧倒的に戦況を決められてしまう原因にもなります。(もちろんこれについては現代のスポーツでも同じで、監督やコーチなどのプレーの内外でやるべきことは選手のパフォーマンスを最大限に引き出す、という意味でもその士気、あるいはコレクティブ・エフィカシーともいいますが、選手の自信やモチベーション、やる気を引き出してやることにあります。そういう意味では古代も中世も、近世も現代もほとんど変わらない、ということになるとは思うのですが)古代から中世、近代までの戦いにおいても戦場の戦況を決めているのは圧倒的に士気あるいはその他戦場の背後要因であることが多く(大体同じ年代の似たような列強間ではさほどその基礎的な軍隊の戦力差があるとはいえないであろう)、そういう意味では士気というのは戦場においても、あるいは庶民の日常生活に(この場合はモチベーションともいうが)おいても圧倒的に重要な部分を占めているのであり、逆にいえば戦場では相手の士気を攻撃することで最も効率よく勝ちを導ける、ということなのです。そういう意味ではフランキングが特に中世・近世の陸戦におけるひとつの戦術のキーのようなものになっていくのですが、そのフランキングを実行する際は大抵の場合自軍本隊(指令部隊)から見て必ずといっていいほど右側から仕掛けると最も効果的、になります。ひとつは、地球上の人類は全体的に基本的に右利きが多い、からで弓や弩、鉄砲を撃つ際なども自身から見て右から左に標的を追った方が当然命中させやすくなります。まぁ、これはFPSなどをやればよく分かると思うのですが、大抵の場合は右利きが多い以上、利き目に関わらずある程度重い弩や銃などの武器は利き手側から逆側に追って照準を合わせたほうが命中しやすくなるので(これには射撃の際の衝撃を吸収する動きと筋肉の動きも多いに関係していると思われる)、そういう意味ではフランキングを実行する際は、必ずといっていいほど自軍から見て右側から仕掛けたほうが、断然成功率が上がります。もうひとつ、右側から行く理由としては陰陽五行において北を上にした場合物事の流動性、スムーズさを司る水と風、それから勢いを司る風と火の方角がそれぞれ順に水・風・火が北・東・南に対応しているので(大地は南西、金・全は西)そういう意味では基本的に勢いを伴う事は北を上に据えた場合は右側から仕掛けるほうが断然成功しやすい(というか少なくとも縁起はいい)のであり、またさらにそこから派生させると狙撃、狙い撃つ、慎重な攻撃は主に象徴が風と水であるから北東の方角から仕掛けたほうが効率がいいのであるし、火と風に象徴される突撃・突入・勢いのある攻撃、などは陰陽五行でいえば南東の方角から仕掛けたほうが成功率が高い、のです(実際に三国志演義の徐庶が指揮を執った博望坡の戦い、では総大将の劉備が趙雲に対して曹操軍の将軍曹仁の敷いた「八門金鎖の陣」に対して手勢五百騎を与え「東南の方角より馳せ入り、西へ西へを駆け散らし、また東南の方角へ(風と火)と取って返せ」と指示している)。まぁ、風水的な縁起としてしまえばそれまでなのかもしれませんが、ある地方では例えば太陽の通る方角は決まっていることからも、そこから考えれば方角とそれに付随する属性が物事の細事、あるいは審美に関わっていることは想像に難くないはずです。大抵そういった古代からの習慣や言い伝えのものは、最先端にいくほど科学的に観れば意外と根拠のあることが多く、そういう意味では陰陽五行もバカにならない、というよりはむしろすごく実践的でとてつもなく使える、のです。また、これらについては陰陽の向き、ということも影響しています。

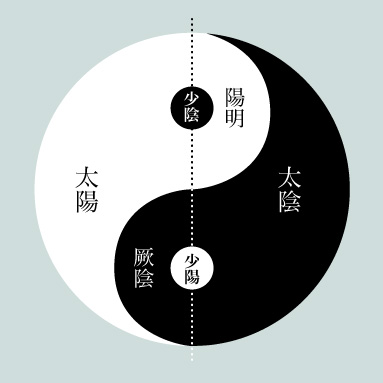

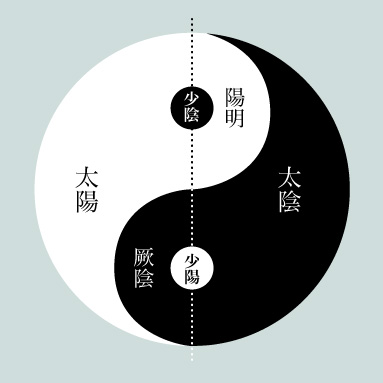

(右回りである、ちなみにむかって図のひだりがわが南(太陽)、みぎがわが北(太陰)にあたるので、そのへん了承。また北・東・南・西の順に四大元素では大地・風・火・水、陰陽五行では西南西と方角の中心が大地、西が金、北が水、だが基本的には西洋のそれと大差ないので、基本的にここでは方角にかんしては西洋の四大元素を採用している。陰陽五行が通用するのは地形的なものも相まって中国大陸だけだと思った方がいい。)

ということからも右側から戦術、あるいはフランキングを仕掛けたほうが断然成功しやすい、といえるわけでまた相手も同じ習慣に則っていれば当然右側、つまり向かって自軍の左側から何かしら仕掛けてくるわけで、そうだと予めある程度分かっていればそれに対して事前に準備しやすくなるので(左を装備や地形などで守りを固め、右から打って出るように備えておく、など)、またお互いがそうだとある程度決めていれば全体的に戦況が動かしやすくなる、ということもありそういう意味では習慣のようでもある程度は理に適った、ことなのです。まぁ、それを予め知った上で逆に相手の全く裏をかくことも平気で行われるのが実際の戦場、というものなのですが、そういう場合でも特に東アジアの事象となりますが軍隊を動かすなど、大事の際には縁起を担ぐことは必ずといっていいほど通る道、なので逆に縁起でもないことはそういう大事の際にはやらない、といったことは戦時の決まり事、のようになっている節、もあります。まぁ、とにかくフランキングなど戦術は古今東西問わずとも右側から仕掛けたほうがいい、ということなのですが、このように様々な要因が絡んできている、ということは言えなくもない、ということです。この項の主張に関しては以上です。

また、「戦国の陣形」/乃至政彦著 という本で日本の戦国時代の一般的な陣形のイメージは、後世の史家やゲーム作品などでの創作ではないか、という論点で書かれている力作があるのですが、その細かい真偽のほどはさておき、その歴史的な通説に一風を吹き込む、そういった研究においての心持のようなものが大事だ、ということを痛切に訴えているものもあるのです。個人的な見解では作中で指摘されていることはまず間違いないですし、戦国の陣形が大衆のイメージによって作られてきたものだ、というのもうなずけます。逆に、それら一般に広く残る陣形のイメージが、必ずしも百が百間違っている、とはいえませんし、少なからず名残のようなものは残っている、とも取ることができるとも見ています。まぁ、論理的にはそのように明確な根拠がないのであれば歴史学的には後世の創作だ、ということにもなるのでしょうが、それ以上に歴史の学というのものが、正しく100%史料が残っていることはまずない以上大半の部分は後世の創作あるいは想像で継ぎ足した部分にもなり得るものなので(細かくいえばそこでも根拠となる史料が正しいものか、どうかという話になると思うのだが)そういう意味では歴史学的にどれほど「正しい」手法を採ろうとなろうとも、最終的にはバランスを取ったその中間の方法になり得るのではないかな、とも思います。要は、ゲーム的な分析が数学的という立場からしても中立的であるとは思うし、そういう意味ではこれからの研究家達が色々試行錯誤して後世に残す手法というものを模索していかなければならないのだろうな、とは思います。作中で触れられていることに関してはどっちつかずだ、とは思いますが、日本の戦国に陣形に関しては曖昧で、ヨーロッパの方がはっきりしている、というのにも納得できますし、逆にいえばアルマダの海戦のスペイン海軍などヨーロッパの戦いでも有象有形の陣形が使われたことがあるのも、事実です。まぁ、これに関しての決定的な違いは作中でも触れられていますが正しく史料に残っているか、という点に尽きるということで、アルマダの方や槍兵によるギリシャやローマなどの円陣や方陣は確かに絵画に残っていたりあちこちに歴史的史料があるものなのですが、日本のものはその後の幕府によるものだったり戦火によるものだったりして大部分が散逸してしまっている、ということもあり、最初の論点に戻りますが正しく史料として残っているのか、という点になってしまうと思います。まぁ、日本というひとつの地域におけるものだからなおさらそうなるのだ、とも思うわけですが、とにかく歴史「学」的にはまず正しく史料として残っているか、という点と、もうひとつはそれらにどれだけ歴史的根拠があるのか、という点が様々な論点で大概の場合に問題になったり、するのです。まぁ、特に日本の戦国時代における陣形の真偽はさておいて、世界の広義の歴史的には確かに戦いにおける陣形が存在しそれらが大抵の場合に戦いの勝敗に影響していた、というのも事実で、そういう意味では、個々の戦いという面でのゲーム的見方をすれば、陣形は個々の戦いの成否を分けてきた、といっても過言ではないようにも思います。

〔追記〕

陣形や戦術についてあれこれ書いてきましたが、具体的な戦術の動き、あるいはそれをゲーム的観点で見た場合の戦術とは、つまりこうです。まず、戦術というものはどんなゲーム、戦いであってもほとんどと言っていいほどフランキング(翼攻撃)で決着が着くものなのですが(詳しくは「歩兵と騎兵、中世の陸戦戦術」をご覧ください」)、それは何故かというと、単純に歩兵にしろ騎兵にしろ実際の戦闘時は鎧などもあり動きの重いものなので、そういう意味では普段通りの機動力じゃないところへしかも正面の敵と交戦中に真横から突撃を食らうとどうなるか、というと、必ずと言っていいほどその軍隊は狼狽、します。何故かと言えばそもそも戦争における軍隊というのは職業軍人であっても生身の人間が金属の鎧を身に着けて行うものなので、そういう意味では単純にゲームによくあるような部隊の攻撃力や防御力・機動力などで勝敗が決まるものではありません。戦闘において一番戦況を左右するものは、その戦っている兵士個々そのものの士気であって、そういう意味では戦場において部隊規模で狼狽したり混乱させられているようでは、ほとんど死に近いといってもいいほどなのです。そういう意味で戦況を動かすのには相手部隊の士気にダメージを与えるのが最も効果的で、戦場において戦況を左右するものはほぼ間違いなく十中八九士気である、といっても過言ではありません。その士気単位でダメージを与えるのに最も効果的、なのがフランキング(翼攻撃)で、これは機動力から騎兵で行われることが多いですが別に歩兵でも構わずとにかく戦場において相手に横や背後を取られる、あるいは狼狽・混乱させられる、というのは受ける側にとって最も致命的、になります。下手したら、盾を持った状態で敵部隊の弓の斉射を受けるよりもしんどいとは思うのですが、とにかく物理的にはほとんど損害を受けていない状態でも、戦場で士気をやられるというのはほとんど圧倒的に戦況を決められてしまう原因にもなります。(もちろんこれについては現代のスポーツでも同じで、監督やコーチなどのプレーの内外でやるべきことは選手のパフォーマンスを最大限に引き出す、という意味でもその士気、あるいはコレクティブ・エフィカシーともいいますが、選手の自信やモチベーション、やる気を引き出してやることにあります。そういう意味では古代も中世も、近世も現代もほとんど変わらない、ということになるとは思うのですが)古代から中世、近代までの戦いにおいても戦場の戦況を決めているのは圧倒的に士気あるいはその他戦場の背後要因であることが多く(大体同じ年代の似たような列強間ではさほどその基礎的な軍隊の戦力差があるとはいえないであろう)、そういう意味では士気というのは戦場においても、あるいは庶民の日常生活に(この場合はモチベーションともいうが)おいても圧倒的に重要な部分を占めているのであり、逆にいえば戦場では相手の士気を攻撃することで最も効率よく勝ちを導ける、ということなのです。そういう意味ではフランキングが特に中世・近世の陸戦におけるひとつの戦術のキーのようなものになっていくのですが、そのフランキングを実行する際は大抵の場合自軍本隊(指令部隊)から見て必ずといっていいほど右側から仕掛けると最も効果的、になります。ひとつは、地球上の人類は全体的に基本的に右利きが多い、からで弓や弩、鉄砲を撃つ際なども自身から見て右から左に標的を追った方が当然命中させやすくなります。まぁ、これはFPSなどをやればよく分かると思うのですが、大抵の場合は右利きが多い以上、利き目に関わらずある程度重い弩や銃などの武器は利き手側から逆側に追って照準を合わせたほうが命中しやすくなるので(これには射撃の際の衝撃を吸収する動きと筋肉の動きも多いに関係していると思われる)、そういう意味ではフランキングを実行する際は、必ずといっていいほど自軍から見て右側から仕掛けたほうが、断然成功率が上がります。もうひとつ、右側から行く理由としては陰陽五行において北を上にした場合物事の流動性、スムーズさを司る水と風、それから勢いを司る風と火の方角がそれぞれ順に水・風・火が北・東・南に対応しているので(大地は南西、金・全は西)そういう意味では基本的に勢いを伴う事は北を上に据えた場合は右側から仕掛けるほうが断然成功しやすい(というか少なくとも縁起はいい)のであり、またさらにそこから派生させると狙撃、狙い撃つ、慎重な攻撃は主に象徴が風と水であるから北東の方角から仕掛けたほうが効率がいいのであるし、火と風に象徴される突撃・突入・勢いのある攻撃、などは陰陽五行でいえば南東の方角から仕掛けたほうが成功率が高い、のです(実際に三国志演義の徐庶が指揮を執った博望坡の戦い、では総大将の劉備が趙雲に対して曹操軍の将軍曹仁の敷いた「八門金鎖の陣」に対して手勢五百騎を与え「東南の方角より馳せ入り、西へ西へを駆け散らし、また東南の方角へ(風と火)と取って返せ」と指示している)。まぁ、風水的な縁起としてしまえばそれまでなのかもしれませんが、ある地方では例えば太陽の通る方角は決まっていることからも、そこから考えれば方角とそれに付随する属性が物事の細事、あるいは審美に関わっていることは想像に難くないはずです。大抵そういった古代からの習慣や言い伝えのものは、最先端にいくほど科学的に観れば意外と根拠のあることが多く、そういう意味では陰陽五行もバカにならない、というよりはむしろすごく実践的でとてつもなく使える、のです。また、これらについては陰陽の向き、ということも影響しています。

(右回りである、ちなみにむかって図のひだりがわが南(太陽)、みぎがわが北(太陰)にあたるので、そのへん了承。また北・東・南・西の順に四大元素では大地・風・火・水、陰陽五行では西南西と方角の中心が大地、西が金、北が水、だが基本的には西洋のそれと大差ないので、基本的にここでは方角にかんしては西洋の四大元素を採用している。陰陽五行が通用するのは地形的なものも相まって中国大陸だけだと思った方がいい。)

ということからも右側から戦術、あるいはフランキングを仕掛けたほうが断然成功しやすい、といえるわけでまた相手も同じ習慣に則っていれば当然右側、つまり向かって自軍の左側から何かしら仕掛けてくるわけで、そうだと予めある程度分かっていればそれに対して事前に準備しやすくなるので(左を装備や地形などで守りを固め、右から打って出るように備えておく、など)、またお互いがそうだとある程度決めていれば全体的に戦況が動かしやすくなる、ということもありそういう意味では習慣のようでもある程度は理に適った、ことなのです。まぁ、それを予め知った上で逆に相手の全く裏をかくことも平気で行われるのが実際の戦場、というものなのですが、そういう場合でも特に東アジアの事象となりますが軍隊を動かすなど、大事の際には縁起を担ぐことは必ずといっていいほど通る道、なので逆に縁起でもないことはそういう大事の際にはやらない、といったことは戦時の決まり事、のようになっている節、もあります。まぁ、とにかくフランキングなど戦術は古今東西問わずとも右側から仕掛けたほうがいい、ということなのですが、このように様々な要因が絡んできている、ということは言えなくもない、ということです。この項の主張に関しては以上です。

タグ

このページへのコメント

フランキングと両翼のポゼッション、チャレンジ各々の役割については、書いた通りなんだが、方角と四元素の要素を、西半分と東半分、に割った時に特によく分かるんだが、基本的に特にこの地球上のエネルギーの入りは南西が一番強いから(23.5度で地軸を傾けて左回りに自転を続け公転は右回りの地球の図を想像していただけるとよく分かると思う。その表面上にある地表で北を上にした場合の右回りの力が強く働くことも。)、戦いは基本的にほぼどんなケースも攻略側と防衛側に分かれるから、まぁ、攻め入る時は基本南西側からなんだが、南西側を含む半球に陣取っている陣営の方が、より確実に勝利に近い、といえるぞ。例えば、南半分で火・水・風とか、西半分で火・水・大地とか、とにかく火・水の南西を押さえているほうが、基本的により強いといえるぞ。火・水の方角はエネルギーを司るからな。一方で、四元素では風・大地、中国の陰陽五行では水・風にあたる北東の方角は、神の宿る方角でもあるんで、例えば文明や国、文化圏を相手にするときは、必ず攻め込まない方がいい勢力、でもあるぞ。どちらにせよ、安定した方角なので、南西の方から攻め込んだほうがいい、といっても、実際は勢力・国・文明など大きな勢力で見たときは南西がエネルギーを司っている、ということはその反対の、北東は安定・支配を司っている、ということでもあるからな、勢力で見たときは下手に攻め込んで勝てる相手ではないぞ。かといって、じゃあ戦略もので勝ちたいから南西にいる勢力の場合はどうしたらいいか、というと単純に他の方角にいる勢力と渡り合うときはできるだけ戦場で南西が含まれる方角に陣取るようにし、自勢力より北東に位置する勢力を相手にする場合は、出来るだけ和合して持たせず戦わず、で相手が力尽きて勢力が瓦解するか、それか同盟か和合でクリアできるシナリオを目指したほうが、いいってこったな。こういうケースで参考になるのは、日本の戦国の信長とかで、尾張より北東の方の美濃の斎藤家も内乱で当主の斎藤道三が討たれて、その正統な後継を主張して信長が美濃に攻め込んで最後は竹中半兵衛の調略などもあってまともには攻めずに落としたし、さらに北東の信濃を押さえていた武田信玄なんかも、持たせず戦わず、で結局死後の、信玄の子の勝頼が半ばヤケクソで攻めてきたところを迎撃しただけで弱らせて、あとは普通に侵攻して押さえただけだしな。とにかく、自勢力より北東にいる勢力をまともな方法で攻めて攻略した、というのは、エネルギー学だけで解釈するのは野暮というような気もするんだが、一応ほとんどないんじゃないか、とも思うぞ。まぁ、普通に方角が明らかになっている戦略・戦術ものでは地球上では少なくとも南西が最も入るのに強い、ということは明らかだから、できるだけ南西の方を含むように陣取る、とかもしくは南西の方から積極的に攻めて、北東寄りの時は受けて守りに徹する、とか色々な遊び方が出来るよな。まえ、どっかで書いたんだが、南西の方が突入向きで、北東の方は狙撃向きだ、というのもあるぞ。ともかく、特に攻める場合は南西側を押さえるのは鉄則のようなものでもあるから、戦略・戦術ものをやるときは、是非とも参考にしてみてくれ。あと、攻める側が南西を押さえてるからって、決して防衛側が勝てないわけじゃなくって、前書いたとおり良く守ってポゼッションの50から3ぐらい取れば、決して大勢勝ち出来ないわけじゃないから、そういう勝ち方もできる、と覚えておくこったな。とにかく、何かを攻める場合は南西側からの方がより地球上では強いエネルギーが働くよ、というこったな。逆に、その進入のエネルギーに対しては北西、つまり水・大地の被せ・押さえのエネルギーがより強力に働くんだが、まぁこれに関しては他のところでも取り扱っているんで、まぁ関連しているところを色々と見て行ってくれよな。じゃぁな、これに関しては、以上になると思うぞ。では、またな。

で、フランキング云々になるんだが、要は相手に対して基本的に強い右翼でやるのはできるだけいい象にして守る“ポゼッション”のフランキングになるし、反対に相対的相手が有利な自陣の左翼から行うフランキングは、“チャレンジ”、つまりどれだけ相手を押し込むかで、自陣にかかる負担を減らす、あるいは戦局で勢いを得るか、というフランキングに基本的にはなるんだよな。まぁ、どっかの国のぐうたらメディアは置いておいて、左翼が基本的に強いのはどの局面でも一緒なんだが、この方角と属性の力を味方にして、単純に右翼で位置・形勢取りして左翼で押し込んで相手の勢いを削ぐ、という基本的な戦術方針は、大抵どんなゲームでも通じるよな。まぁ、国の政治における右翼と左翼なんてのは、大概どうでもいいくらいに形骸化されていて意味のないものなんだが、こうやって、「語源」から見ると世の中のくだらない諸現象も、意外と面白く見えるもん、だよな。まぁ、世の中は一見に如かず、意外と広いものだ、っていうこったな。

相対的には、相手のポゼッションを減らす戦術的動きが、フランキングだと覚えていって間違いはないと思うぞ。まぁ、鶴と鳳凰が両翼を広げ合って西半分と東半分で向き合って対峙している図を想像すると分かりやすいと思うんだが、戦いってのは要はどれだけ戦局的に相手に対して有利になれるか、というこったからな。相手に対して有利になれば、それだけ戦局で勝ちが近づく、ってこったは、当たり前のことだからな。

よんだいげんそとほうがく、しょようそのちからかんけい、もしくはふらんきんぐとぽぜっしょん、にかんしてついき。(ブログより)

ついでにまた補足しておくと、確かにフランキングするべきなのが陸戦布陣の右側(右翼)からなのか左翼側からなのかは、意見の分かれるところなんだが、ここで四元素と方角、諸要素の相性を持ち出すと、非常に分かりやすくなるぞ。例えば、北、東、南、西で大地、風、火、水の順に相性がいい、となるんだが、だいたい中世から近世にかけての一般的な大規模なものも含め陸戦では全方角のだいたい半分ずつを取り合う形で布陣することになるとおもうんだが、例えば北-南軸で半球ずつを取り合うと火・風・大地対火・水・大地になるよな。で、こうやって方角を基本四元素に区切って諸要素の分析に当てるときはだいたい火水・水大地・風大地・火風という割り方をするんだが、例えば、北南軸で全方角二分割して対陣するときは、がっつりよつにくみあって、北の方では左側(西)の勢力の水・大地の攻め上がりを右(東)側の風・大地で受けて、反対に南では右側の火・風を左(西)の火・水で受けることになるよな。まぁ、方角と四元素に適した兵種なんかは過去の書き込みなんかを見てもらえればわかるんだが、要は、左の水大地は右では風大地で受けるんで、右(東)側有利だし、反対に右の火風は左の火水で受けるんで(相克)、左(西)側有利ということになるよな。ここで何か言いたいか、というと普通に全方角二分割する形で(普通は大規模軍勢同士が対陣したら、だいたいはそうなるよな)対陣するとだいたい方角と四元素の力からしても五分五分といったところなんだが、こっからはポゼッションのはなしになるぞ?基本四元素の力は有利なほうがエネルギーを吸収する側になるから、つまりほぼどんな場合でも片方では吸収されて、片方では受けているわけだ。となるど、相手に吸収されるのはまぁ必然で是とするとして、問題は、戦局においては自陣が如何に相手の勢いを受けられるか、だな。基本的に全方角二分割していないケースはもう戦局決まったも同然なので加味しないんだが、自陣の相手に対して有利な属性の四半球で如何に相手の力を吸収して押しとどめる、あるいは押し返すほどに勢いをころすことができるか、に全体の優勢不利、つまりポゼッションの50〜3パーセントいくか、あるいはその逆の49〜47パーセントまで引き下がるか、がかかっている、ということだぞ。そんな仕組みもあって、基本戦局というものは戦力が開戦時の50%以下まで落ちれば無力化、となるし、25%以下まで下がってしまえば、基本的にもう戦術的には用無し、だな。つまり、何も手を打つことができない状態、というわけだな。この二分の一と四分の一、という数字は前から読んでいると分かるんだが、戦局全体で方角と属性の四分球(円)を取り合っているから、だいたい半分か四分の一、で無力化、あるいは潰走扱いになる、というのは分かるとおもうんだが、逆にいえば相手の戦力を五分より押し戻す、あるいは開戦時50%以下にまで落とすことができれば、戦い全般において勝つことができるよ、という意味になるな。よく、戦術的なゲームで相手を無力化すれば勝ち、という表現があるが、これはまさにそのこれ、で相手の戦力を50%以下あるいは相対的に五分より押し戻すことができれば、勝てる、ということになるな。つまりは、属性の有利な対局面、要は相手の勢いを受ける側で十分に守り通せれば、最終的に全体のポゼッションで五分以上になって、基本的に戦術もののゲームでは、勝てるってこったな。余談にはなるが、サッカーで一時代まえにポゼッションなんてのがはやったが、あれはこの手の論からすれば論理的には基礎的な部分は正しいことになるんだが、ひとつ落ち度というか欠点というものがあって、サッカーのルールでの決まった所定時間内に得点の入り具合を競い合うというゲームでは、ポゼッションとってもそれを是としてしまって相手陣側に攻め込まずにボール持ってても、まったく得点にならない、あるいはむしろそれで取られたら攻め込まれる、というのがあるんだよな。だいたい、根源的なポゼッション、というのは相手陣営側に入って以下にボール、主導権を握るか、という部分に抄があるわけだから、何でもそうなんだが、基本的には相手陣営側を押し込んでいないと意味ないわけだ。ただ、ここでも書いたように、戦いに勝てるかどうかは、ちゃんと有利な四半球(円)で如何に相手の勢いを受けられるか、どうか、に掛かっている、ということだから、剣術のところでも書いたと思うんだが、如何に基本的動作、つまり守りの動きが大事か、ってことがよくわかる一例ではあるよな。

相手を倒したくば、相手が最も得意とするところを攻めよ。例えば、相手が堅牢さ(風・大地)を売りにしているのならば火力(火・風)で、火力であれば戦術機動などの勢い(火・水)で、勢いを得ているならば戦術的柔軟性や飽和攻撃(水・大地)で、飽和攻撃で押してくるならば堅牢さで、といった具合に四大元素で見ると非常にわかりやすいが、ともかく相手の一番得意とするところ(属性)に有利な手段を取れば、ほぼ九分八分の確率で勝てることになる。戦いに勝つ最も基本的でかつ効果的な方法は、相手の得意な部分を潰すこと、なのである。

ちなみに、かいせんにかんしていえば、そもそもおおうなばらのうえはどこでもきけんなものなので、ひとみずで、けいかいじゅんし、みず・だいちでせいかい、つまりほうわしゃげき、かぜ・だいちであんぜんじょうたい(せいあつ)、ひ・かぜでとつにゅうせんじゅつややきうちなどのきしゅうせんじゅつになるんだが、と、どうじにかいじしてきにはしりゃくせんだな。こうみていくと、そもそもけいかいじゅんしして、みつけたらほうかんなどでほうわしゃげきをかけて、であんぜんになったらそのうちしりゃくせんなんかであいてのこうえきのとみをかすめとる、といったぐあいに、いかにかいじょうせんりょくやかいぐんがうみのこうえきろをほご、ほしょうするのをぜんていにせいりつしているのもわかるとおもうから、かいぐんはみまわりせんりょく、といったことばがあるくらいに、けいかいじゅんしするのがそもそもかいぐんのやくわり、といったことは、れきしてきにおおきないみをもつので、よくおぼえていったらいいとおもうぞ。つまり、かいじょうでせんそうするのは、そもそもにんげんにはふむき、ていったところだな。ぎゃくに、てきのほきゅうぶたいや、じょうりくぶたいをじょうりくまえにいんたーせぷとできるので、そういういみでのかいじょうせんりょくは、はーどかそふとでいったらそふとをおさえてあいてのはーどにだげきをあたえる、といったせんりゃくじょうひじょうにじゅうようないみあいをもつので、そういういみではたかがみまわりせんりょくというよりも、されどみまわりせんりょくで、そういったじゅんしするだけのせんりょくも、ぐんじし、あるいはぐんびてきにはひじょうにじゅようなそんざいであることにかわりはない、といったようなことはいっておこうとおもうぞ。

ちなみに、ぞくせいとかんしゅのあいしょうでいくと、ひ・みずはふりげーとなどのじゅんしようかんせん、みず・だいちはあいあんさいずなどのすーぱーふりげーとなどのほうかん、かぜ・だいちはぼうぎょ・あんていせいにすぐれたかくしゅせんれつかん、ひ・かぜはとつにゅうきょうこうじょうせんせんじゅつややきうちなどのきしゅうせんじゅつ、あるいはそれとあいしょうのいいしりゃくせん、ということになるな。かいじょうせんりょくにかんしてはいじょうなんだが、りくじょうでもかいせんでもそれぞれへいかやぐんびとぞくせい、あるいはよんだいげんそとのあいしょうがある、ということはしっておいてもらえたらいいとおもうぞ。ちなみに、ではあるがそれぞれのたいおうするぞくせいのものは、そのほうがくからこうげきをしかけるのがもっともあいしょうがいい、といったようなことも、おぼえておくといいとおもうぞ。まぁ、おおうなばらのうえでは、どこでもこっぱになりたくないものでもあるので、そういういみではにんげんはかいじょうではたたかいをさけたいもの、ということも、おぼえておくといいとおもうぞ。