最終更新:

![]() skywalker_laurence 2016年10月18日(火) 15:18:14履歴

skywalker_laurence 2016年10月18日(火) 15:18:14履歴

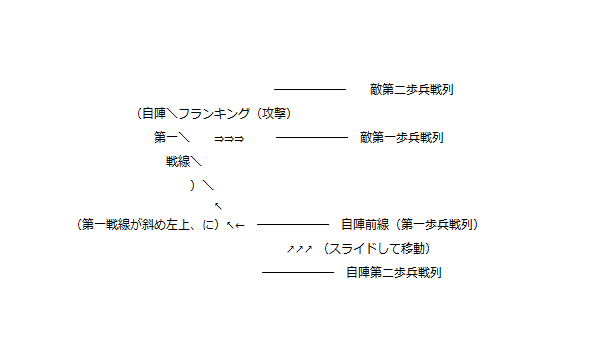

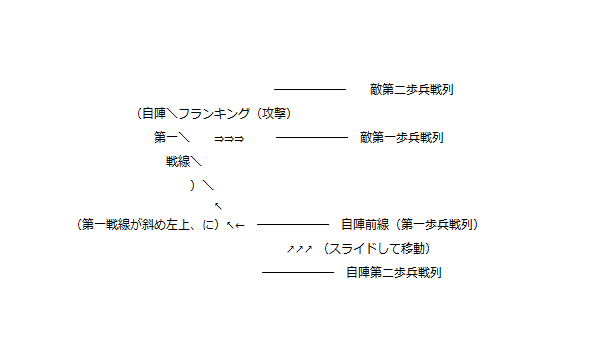

戦線の突破とゲームの関係性について、ですがまず初めにいいますと、いわゆるゲーム(戦争における戦い、スポーツなどのゲーム、あるいは駆け引きなど)と呼ばれるものは大抵の場合、いきなり極端な例えですが、相手の戦線を突破することで道が開けます。つまり、例えば戦争における戦いやあるいはそのゲーム、さらにそれを模したサッカーやアメリカンフットボールなどのスポーツにおいても、ゲームに勝つ、つまり攻略するには相手の戦線を突破しなければならない、のです。これは、ゲーム理論的に数式を使わずに単純にいうと、相手の戦線、つまり戦いなどでいえば陣構え、フォーメーションのライン、なのですがゲームに勝つ、攻略するにはゲームを展開させなければいけませんから、普通にゲームというものは押し合えばやがて膠着状態になってしまいますから(ゼロサムゲームでもある)、どこかでゲームを展開させなければいけない、のです。となると、相手の戦線を上手く廻り込むなどして巻き取らないといけませんから(大抵の場合スポーツなどの試合でもそうだが戦いにおける戦線というものは一直線で構成されている故に側面を衝かれると弱い)戦線単位で見て(だいたいここでの例えでは30〜50mほど、二列か三列の歩兵などの横列陣だと想定していただければ分かりやすいかと思うが)相手の戦線、つまり歩兵陣と自陣の戦線、歩兵陣が向かい合っているとして、戦況、つまりゲームを展開するには相手の戦線、戦列の横から廻り込まないといけない、のです。下記図参照↓

図にすると若干分かりやすいかと思いますが、戦列同士で対峙した場合は陸上戦の場合は敵戦列側面に廻り込むと効果的に、相手より優位に立てます。ちなみに海戦の場合は風向きにも移動が依存しますが基本的に敵戦列前方になります(よくある丁字砲撃)。かなり大ざっぱな説明になりますが、基本的にこの方法であれば敵戦列を突破できます(これに合わせて敵第一戦列が移動後の自陣第一戦列と斜めに方向を変えて対峙しても自陣第二戦列で横を取れるため。仮に敵第二戦列が前に出てきてもいいが、行進速度の関係だと両軍ともほぼ同じだとして自陣の第二戦列が前に出て前進するまで間に合わない。よって敵方の対応策としては第一戦列が少し下がり気味にスライドして自陣の第一戦線と対峙すると同時に、第二戦列が素早く守り気味に前に出ないといけない。そうでないとゲームにおいては仕掛けたほうが常に若干早いので、自陣の第二戦列にあっという間に前進後突っ込まれて、第一歩兵戦列がごちゃごちゃにされてしまう)。上記のケースだと、例えば中世の場合であれば敵側の第一戦列が自陣側の第一戦列のフランキングに対応しながら、陣形を方陣か円陣に変えて、敵と正面から向き合う面を増やすことも、できます。ただ、この場合も敵側第二戦列が素早く第一戦列の横をすり抜けて蛇行陣の状態で自陣第二戦列と向かい合わなければいけませんから、結局はそこからまともに立て直して相対するのも時間的に難しいですし、そのまま自陣側の第二戦列に対して蛇行陣のまま直進して側面に構えて横ざまに攻撃することもできますが、上記のケースでは先に仕掛けているのが自陣側なので、それに合わせて対応されてしまえば結局は後手後手になってしまい、最終的には勝機を逸してしまうことにもなります。つまりは、上記の図を見て理解できたかは知りませんが、戦い、ゲームというものは対等に対峙している状況とするならば常に先に仕掛けて先に動いたほうが勝ちというもので、そのためには常に相手よりも先に戦略を考えて戦術を打っておく必要がある、のです。先に戦術的手を打って動くには相手よりも戦略的に上回っていなければいけないのですが、それも地形など環境や状況を正確に分析、把握して情報的に優位に立っている必要があり、結局何かといえば、相手よりも詳しく細かく考えて先に動かなければならない、ということですから結局のところ戦いというものは先に手を打って、先に動いたほうの、勝ちなのです。かといって、じゃぁ先手を打っていれば負けることはないから何でも闇雲に先に動けばいいか、というとそうではなく、ちゃんと考えて動かないと相手に足をすくわれますし、色々なあり得るパターンを検証して自陣にとって一番効率的な手を「先に打つ」必要がありますから、それが戦いやゲームにおける、采配の能力というかゲーム的思考の速さ、ゲーム的能力そのもの、なのです。もちろん、戦いといえどゲームですので、この方法で一時的に勝ったとして大局はすぐに変わるわけではありませんが、それでもこれは戦い、及びゲームにおけるひとつの勝つ方法、として記憶に留めておいていただいても、損ではない、方法だと思います。

〔追記〕

基本的に、軍勢と軍勢同士が比較的開けた場所で、戦う場合において戦線の突破が攻略の方法であるとは書きましたが、これが砦や城を含む山岳地などの敵の防衛戦線だった場合はどうなるのでしょうか?これはですね、例えば(この場合は)敵の砦や城などの防衛用構造物、もそうですが大抵の軍事的構造物は特に山岳地帯や丘陵地にある場合は等高線に沿って戦線(ライン)が構築されることがほとんどなので、この場合でも同じ等高線上、ひいては同じ地帯に構築された一連の砦や城などの構造物は、すべて戦線のひとつ、と同じくみなすことができます。じゃぁ、次は例えばこの防衛用軍事構造物で満たされた地帯を突破、あるいは占拠(攻略)したい場合はどうなるのか、というと一連の地帯に砦や城があるからといって、そのすべてが等しく非常に強大であることはまずありません。大抵の軍事構造物を作るのには莫大なお金がかかっていますから、いくらその一連の地帯が重要だといってもやはり一個一個の砦や城にいちいちしっかりと整備費用を割り振るのには限界、があります。なので、どうするのか、というと比較的堅牢な城と、比較的安価で簡易に作れる砦とを分けて、その大小の組み合わせで戦線(この場合は防衛線)を構築して、全体の費用を抑えつつ敵に対して最大限の防衛能力を発揮するように仕組むのです。となると、当然一見無敵の堅牢に思える山岳地帯などの敵の防衛線でも、必ずといっていいほど他の構造物に比べて弱い部分が発生するわけで、こちらの策としては、まず敵の戦線(特に、第一・第二戦線)の突破を第一に考えて、手近な弱そうな砦など比較的小さい軍事構造物から、落としていくのです。まぁ、ここで特に歴史上などでよくあるのは防衛側の敵もそのことをよく分かっていて、敢えて守勢に周った上で、小さな砦を囮にして時間を稼ぎつつ、敵の戦線が弱ったところで一気にその弱ったところを突き崩して包囲を撤退させる、というところでしょうが、とにかく攻略にあまり時間をかけすぎると書いたように敵に隙を衝かれることになってしまうので、こういった軍事構造物だらけの山岳地などの防衛線は、必ずその後背に敵の要衝都市があるなど重要な目標が経路上に(そしてどうしてもそこ経由で進軍する必要が)ある場合にのみ正面からまっとうに攻略という手段を取ります。で、今回は比較的正面からまっとうに攻略するという、いわゆるセオリーというものについて書いているので、さっさと結論に行きますが、前述の通り防衛線の第一線あるいは第二線の比較的小さな砦や拠点を順々に落としていくことで、敵防衛線の巻き取りを図ります。この場合は敵の防衛線の戦力に対して味方の攻勢に出ている戦力が大幅に上回っていることが前提で、それでも城を頼みに敵が防衛線にへばりついている場合、のみ攻略に取り掛かる、とします。このケースのような山岳地帯や丘陵地帯の城や砦といったものは、大抵広い防衛線を管理するのに連絡、つまり伝令の行き来を必要としていますから、その連絡を絶つべく小さな砦など間の中継地点となり得る拠点をことごとく落としていく、のです。まぁ、十分な軍勢で取り掛かっていればこのような小さな拠点を落とすのにはそうは兵は割かずとも、ではありますが、とにかく砦など比較的小さな構造物をしらみつぶしに落としていくことによって、敵の防衛線全体としての連絡・統制能力を完全にシャットアウト、してしまえばいいのです。このようにして防衛線の主要な城や拠点を孤立させていけば、当然敵方は何か手を打つために動くか、あるいは守りながら戦線の巻き返しを図らなければいけなくなるので、当然味方の攻勢に捉えられる可能性も高くなってしまいます。唯一考え得るのは、攻勢側の重要拠点や施設などを奇襲などで落とすことですが(この場合は三国志の官渡の戦いなどが有名ですが、苦境に立った曹操は袁紹軍側の兵糧庫を自ら率いた手勢で闇夜に乗じて焼き討ち、にしました)それもリスクを取った上でコストのかかる話ですので、敵方(防衛側)は苦戦であることに変わりはありません。一方、防衛側が取り得る手としては防衛線後方に使いを派遣して自軍の要衝あるいは首都に援軍を要請することですが、大抵の場合は戦争がその段階までいくまでに敵味方とも手を打ち尽くして防衛側の味方の戦力の余力も残っていないことがほとんどですから、今ある戦力だけで戦線の巻き返しを図らないことには、味方後方からの援軍など期待できないことがほとんどなわけです。そういう状況になると防衛側の打つべき手としては援軍のための使いを出しつつ、味方防衛戦線の巻き返しを図ることだけになるのですが、そもそも味方防衛側の戦力は最初から限られていますし下手に打って出ると攻勢側に付け込まれる可能性だってあるのです。ですが、むしろ防衛側が付け込むべきはむしろそこで、攻勢側が油断して下手に出てこないところを先述の方法などで攻勢側の重要拠点などを奇襲してしまえばいいのです。この点も前述の官渡の戦いとほとんど全く構図が一緒なわけですが(詳しくは三国志参照)、一度防衛戦線を巻き取られ始めると防衛側が打てる手はまともな戦いであればそのくらい、しかなくなってしまうのです。攻勢側の視点に戻ると、防衛側の拠点同士の連絡を絶ったあとはそれぞれ城などを包囲して相手の士気が落ちるか兵糧が切れるのを待つだけですから、比較的穏やかな方法といえど、味方の損害のほとんどなくして敵の防衛線を陥とすことができてしまう、のです。このような重厚な防衛線あるいは軍事的構造物を攻略する場合は大抵このような手法を採らなければいけなくなるのですが、これも方法のひとつなので、残りはゲームなどゲームの選択性と可能性にかけたい、ところですね〜。まぁ、ゲームを動かすには、概してまずその全体の戦況あるいは状況を動かすことが先決になりますから、逆にこういう細かい攻略方法なんかよりは、もっと大まかな全体の方針決定、戦略転換、が必要になるのかもしれないですけどね〜。

〔また追記〕

様々な状況で戦線を突破する方法を一応一通り書いてきましたが、そもそも相手の戦線を突破することを戦いなどのゲームの第一目的、第一義に置くのなら、当然ではありますが勝つ側と負ける側が、出てくるわけです。常に勝つのが兵家の理想ではありますが、勝敗は兵家の常、とでもいうように必ず勝つ方があれば負ける方も、あるわけです。勝つためにはとりあえず、といってはなんですが相手の前線・戦線を突破すればいいわけで、そのゲームに集中することが、ひとつのその戦いにおける攻略法のようなもの、になるわけです。ただ、戦線を突破できなかった場合は今度自軍の戦線を突破されかねませんし、実際高い確率で守勢に立たされます。いざ守勢に立たされるとなると、当然数の上では厳しくなる(一般的には守勢に立たされているほうがゲーム的選択性・戦術的選択肢としては豊富で有利だが、同時に物的・量的、数という意味では負けていることになる。攻勢側のほうが必然的ゲーム的選択肢は比較的限られるが、反面量的、数では勝っている場合がほとんどなのでそういう意味では「敢えて選択肢を選ぶ必要がない」、状況だともいえる)上、一度負けたものを再び巻き返すのは非常に厳しいものがあるので、やはり兵家としては負けたくない、というものはあります。前述の通り守勢側と攻勢側でゲームの選択性・選択肢と物的・量的、数の有利は相対的になるもの、なのですがそれはおいておいてそもそも負けてしまうと、書いたようにそれ以降のその戦場での巻き返しは非常に難しく、なります。確かに、もっと大きな全体の戦場、という意味では細かい戦場での勝敗はあらゆる事象の末枝であり、あまり歴史の流れからすると取るに足らないもの、だともいえるのかもしれませんが、それと同時の次の巻き返しを図らなければいけません。そうだとすると、ひとつの戦場で守勢あるいは劣勢に立たされた場合は、全体の戦線を下げる、というのも一つの手、です。この全体の戦線というのは自軍が最低限守らなければいけない最終ライン、のようなものでこれを突破されると全体でも負け、であるのならば逆にこれさえ抜かれなければ全体の戦局を明け渡す、こともないというのが戦略的な意味合いでみた、戦線なのです。ということは局地で守勢に立たされたのなら全体の戦線を下げることもひとつの選択肢であり、これを時折繰り返しつつ味方の最終的な、そして本質的な防衛線からは敵を遠ざける、守ることが全体的な意味合いで見た戦略的に勢力を生き残らせる、ひとつのコツ、のようなものです。三国志の劉備のように、ひたすら負けを繰り返して、最早戦線などという概念も存在しなかったような歴史的「勝者」の例もありますが、それはさておいて戦線を突破させないようにする、守ることは戦いで生き残る第一前提になりますから、そういう意味では絶対に戦線を突破されないように、したいですねぇ〜。ちなみに、局地の戦いといえど一旦負けるとその結果をひっくり返すことは非常に困難であることには全く変わりありませんから、そういう意味では細かい勝敗といえど、戦場で負けないようになるべく勝てるように心掛けたい、ですねぇ〜。戦略的に、戦線を下げた場合は、国の勢力が若干落ちますから当然外交・経済・貿易などで取り返す必要があるのですが、そういう穏健的な、戦争をしない手段に訴えるのであればそれでもいいのですが、それでも大国と競り合うような、そういう戦略を考えている人、国にとっては当然不利になることは否めません。また、経済・貿易・外交などその他手段で巻き返しを図る場合は、それはそれでその方面で戦線を設定しなければいけませんし、結局、戦略、戦術というのは戦線の突破・敷き直しの繰り返し、なのだと思います。いくらか戦線を突破すれば、当然その戦いでの勝ちが見えますし、逆の意味ではそれだけ犠牲を払って戦っても「それだけしか得られなかった」ともいえるです。そのような中で自分、一人の人間の守るものを如何に概念的に広げていけるのか、が中世の特にヨーロッパのゲーム、だったと思うのですが、そういう意味では戦争の戦いやスポーツに代表されるゲームというものはいつまでたっても不毛である、ともいえるのです。まぁ、経済や貿易、経済で徐々に穏健的文化的戦線を広げていけば、確かに貿易で世界をコントロールすることも夢ではない、のですがそれでも世界的支配、に行きついてしまうということはそれもやはり不毛、の類でありそういう意味では、戦いやスポーツなどのゲームを戦略や戦術を用いて突破するには、戦線の突破が第一、ということだけ覚えておいてもいいのかも、しれませんね。結局のところ、戦いというものはやっても、やっても不毛であるばかりのことなので、そういう意味では闇雲にその場での勝ちを求める、ことよりももっと大局的な、大きな視点で戦況、あるいは歴史を見極める、そんな必要があるのかも、しれませんね。

個々のゲームでの戦術や戦略の取り方によって試合や戦いの結果が変わるとは書いた通りですが、早い話、例えば歴史における戦いなどはそうなのですが個々の小さなゲームで勝ち負けが変わったから、といって歴史の大局が大きく変わることは、ありません。というのも、そもそも個々の戦いでもそうですがゲームでの勝ち負けを決めるのは大抵の場合ゲーム外ゲーム、つまりゲーム外の要素で、戦いの前に事前にどれだけ入念に準備したかによって、戦いなどでのゲームの勝ち負けが変わってしまう、というのもあるからです。歴史的戦いなどではなおさらそうなのですが、事前に準備していたこと以外は出来ませんし、事前に準備していたこと以外の想定外が起きてしまうとその戦いにおいてはそれが原因で負けます。なので、といってはなんですが入念な事前の準備、様々な状況を想定して人や物などを十分に準備しておくことによって、初めて戦場での戦いにおいて勝つことができるのです。よくいう訓練で出来ないことは実戦でもできない、というのもまさにそうなのですが、戦いなどのゲームの勝ち負けはこのように戦いというゲーム外のゲームで決まってしまうのであって、そういったのをメタゲームといいますし、戦いでなくともスポーツなどの試合・ゲームにしても、その試合そのもののゲーム以外の部分で勝敗だけみると大抵の場合は決まってしまっている、のです。なぜなら、これも繰り返しになりますが事前に準備できていないことは実践でもできない、というもので、これ以上の言葉に尽きるものはありません。逆にいえば、この言葉がヒントのようなものになっていて、戦いの前に事前に入念に準備していたことは、例えどれだけの国力差であっても例え個々の軍隊のどれだけ戦力差があっても、場合によっては局地戦などでひっくり返されてしまう、そういったことが日常茶飯事的に存在するのが、歴史においての戦いあるいは戦場であり、また実際に人間の行う駆け引き、なのです。そういう意味ではゲーム外で準備しておけば多少の戦力差の不備であっても勝つことができますし、逆にあれこれ想定して準備できていなかったほうは、負けます。なぜかといえば、事前に準備していなかったことは実戦でもできないからで、そういう意味では常にゲームをゲーム外の要素、つまりその概念の外側で観る癖をつけておけば、いろいろな試合や駆け引きで負けることもない、ということです。最後に孫子の兵法の一節を紹介しますが、負けないことに越したことはない、明らかに勝てる戦いだけをする。というのがあります。これだけは、2000年経っても変わらないようで、人間は古今東西どこへ行っても戦いのある度にその実践を繰り返してきた、とも観ることができます。これは、論理的に観れば結構簡単な話で、単純に負けたらそれ以上戦い続けることはできないし、勝てる戦いだけをするようにすれば負けることもない、ということになります。まぁ、要は司令官的立場で観れば軍隊の選択や装備だったり、戦場や戦うタイミングなどを間違えなければ、まず負けることはないだろう、ということでもありますし、逆にいえばそういった戦いに目を奪われていると細かく見落とすようなところで小さなミスを重ねていってしまうと、たとい戦力差があっても負けてしまうような戦いぶりにつながってしまう、ということでもあります。事前に準備さえ入念にしておけば勝てる、とは書きましたが、逆にいえばそういった事前の入念な準備で細かい小さなミスを積み重ねると、例え戦力差があっても負けてしまう、ということです。なぜこうなるのか、といえば人間のやるような駆け引きのゲームはそのほとんどすべてがゲーム外の要素、つまりメタゲームで決まっている、からであって例えゲーム的には圧倒的に戦力差があっても、ほんの細かい小さな要素で戦いそのものがひっくり返されてしまう、ということが平気であるもの、なのです。孫子の兵法にも城を攻めるは下策、その心を攻むるを以て善しとする、というのもありますが、とにかく古武術や護身術と一緒で細かいミスをする、つまり心に隙が出来てしまった方が負ける、ということの象徴のようなもので、こう見ると個々の人間の武術や戦いも、大きな戦場での戦いも、そういう意味では一緒である(特にゲーム的な意味合いにおいてはなおさら)ということも言えると思いますね。ゲーム的には個々の勝ち負けには意味がないということですが、例えばそれが象徴的なものとなると、今度はそれをやる(プレイする)人間の心理に影響してくるものなので、そういった意味では個々の兵士の心理も、細かい勝ち負けやゲーム的要素以上に重要なものだ、ということが窺えてきますね。

図にすると若干分かりやすいかと思いますが、戦列同士で対峙した場合は陸上戦の場合は敵戦列側面に廻り込むと効果的に、相手より優位に立てます。ちなみに海戦の場合は風向きにも移動が依存しますが基本的に敵戦列前方になります(よくある丁字砲撃)。かなり大ざっぱな説明になりますが、基本的にこの方法であれば敵戦列を突破できます(これに合わせて敵第一戦列が移動後の自陣第一戦列と斜めに方向を変えて対峙しても自陣第二戦列で横を取れるため。仮に敵第二戦列が前に出てきてもいいが、行進速度の関係だと両軍ともほぼ同じだとして自陣の第二戦列が前に出て前進するまで間に合わない。よって敵方の対応策としては第一戦列が少し下がり気味にスライドして自陣の第一戦線と対峙すると同時に、第二戦列が素早く守り気味に前に出ないといけない。そうでないとゲームにおいては仕掛けたほうが常に若干早いので、自陣の第二戦列にあっという間に前進後突っ込まれて、第一歩兵戦列がごちゃごちゃにされてしまう)。上記のケースだと、例えば中世の場合であれば敵側の第一戦列が自陣側の第一戦列のフランキングに対応しながら、陣形を方陣か円陣に変えて、敵と正面から向き合う面を増やすことも、できます。ただ、この場合も敵側第二戦列が素早く第一戦列の横をすり抜けて蛇行陣の状態で自陣第二戦列と向かい合わなければいけませんから、結局はそこからまともに立て直して相対するのも時間的に難しいですし、そのまま自陣側の第二戦列に対して蛇行陣のまま直進して側面に構えて横ざまに攻撃することもできますが、上記のケースでは先に仕掛けているのが自陣側なので、それに合わせて対応されてしまえば結局は後手後手になってしまい、最終的には勝機を逸してしまうことにもなります。つまりは、上記の図を見て理解できたかは知りませんが、戦い、ゲームというものは対等に対峙している状況とするならば常に先に仕掛けて先に動いたほうが勝ちというもので、そのためには常に相手よりも先に戦略を考えて戦術を打っておく必要がある、のです。先に戦術的手を打って動くには相手よりも戦略的に上回っていなければいけないのですが、それも地形など環境や状況を正確に分析、把握して情報的に優位に立っている必要があり、結局何かといえば、相手よりも詳しく細かく考えて先に動かなければならない、ということですから結局のところ戦いというものは先に手を打って、先に動いたほうの、勝ちなのです。かといって、じゃぁ先手を打っていれば負けることはないから何でも闇雲に先に動けばいいか、というとそうではなく、ちゃんと考えて動かないと相手に足をすくわれますし、色々なあり得るパターンを検証して自陣にとって一番効率的な手を「先に打つ」必要がありますから、それが戦いやゲームにおける、采配の能力というかゲーム的思考の速さ、ゲーム的能力そのもの、なのです。もちろん、戦いといえどゲームですので、この方法で一時的に勝ったとして大局はすぐに変わるわけではありませんが、それでもこれは戦い、及びゲームにおけるひとつの勝つ方法、として記憶に留めておいていただいても、損ではない、方法だと思います。

〔追記〕

基本的に、軍勢と軍勢同士が比較的開けた場所で、戦う場合において戦線の突破が攻略の方法であるとは書きましたが、これが砦や城を含む山岳地などの敵の防衛戦線だった場合はどうなるのでしょうか?これはですね、例えば(この場合は)敵の砦や城などの防衛用構造物、もそうですが大抵の軍事的構造物は特に山岳地帯や丘陵地にある場合は等高線に沿って戦線(ライン)が構築されることがほとんどなので、この場合でも同じ等高線上、ひいては同じ地帯に構築された一連の砦や城などの構造物は、すべて戦線のひとつ、と同じくみなすことができます。じゃぁ、次は例えばこの防衛用軍事構造物で満たされた地帯を突破、あるいは占拠(攻略)したい場合はどうなるのか、というと一連の地帯に砦や城があるからといって、そのすべてが等しく非常に強大であることはまずありません。大抵の軍事構造物を作るのには莫大なお金がかかっていますから、いくらその一連の地帯が重要だといってもやはり一個一個の砦や城にいちいちしっかりと整備費用を割り振るのには限界、があります。なので、どうするのか、というと比較的堅牢な城と、比較的安価で簡易に作れる砦とを分けて、その大小の組み合わせで戦線(この場合は防衛線)を構築して、全体の費用を抑えつつ敵に対して最大限の防衛能力を発揮するように仕組むのです。となると、当然一見無敵の堅牢に思える山岳地帯などの敵の防衛線でも、必ずといっていいほど他の構造物に比べて弱い部分が発生するわけで、こちらの策としては、まず敵の戦線(特に、第一・第二戦線)の突破を第一に考えて、手近な弱そうな砦など比較的小さい軍事構造物から、落としていくのです。まぁ、ここで特に歴史上などでよくあるのは防衛側の敵もそのことをよく分かっていて、敢えて守勢に周った上で、小さな砦を囮にして時間を稼ぎつつ、敵の戦線が弱ったところで一気にその弱ったところを突き崩して包囲を撤退させる、というところでしょうが、とにかく攻略にあまり時間をかけすぎると書いたように敵に隙を衝かれることになってしまうので、こういった軍事構造物だらけの山岳地などの防衛線は、必ずその後背に敵の要衝都市があるなど重要な目標が経路上に(そしてどうしてもそこ経由で進軍する必要が)ある場合にのみ正面からまっとうに攻略という手段を取ります。で、今回は比較的正面からまっとうに攻略するという、いわゆるセオリーというものについて書いているので、さっさと結論に行きますが、前述の通り防衛線の第一線あるいは第二線の比較的小さな砦や拠点を順々に落としていくことで、敵防衛線の巻き取りを図ります。この場合は敵の防衛線の戦力に対して味方の攻勢に出ている戦力が大幅に上回っていることが前提で、それでも城を頼みに敵が防衛線にへばりついている場合、のみ攻略に取り掛かる、とします。このケースのような山岳地帯や丘陵地帯の城や砦といったものは、大抵広い防衛線を管理するのに連絡、つまり伝令の行き来を必要としていますから、その連絡を絶つべく小さな砦など間の中継地点となり得る拠点をことごとく落としていく、のです。まぁ、十分な軍勢で取り掛かっていればこのような小さな拠点を落とすのにはそうは兵は割かずとも、ではありますが、とにかく砦など比較的小さな構造物をしらみつぶしに落としていくことによって、敵の防衛線全体としての連絡・統制能力を完全にシャットアウト、してしまえばいいのです。このようにして防衛線の主要な城や拠点を孤立させていけば、当然敵方は何か手を打つために動くか、あるいは守りながら戦線の巻き返しを図らなければいけなくなるので、当然味方の攻勢に捉えられる可能性も高くなってしまいます。唯一考え得るのは、攻勢側の重要拠点や施設などを奇襲などで落とすことですが(この場合は三国志の官渡の戦いなどが有名ですが、苦境に立った曹操は袁紹軍側の兵糧庫を自ら率いた手勢で闇夜に乗じて焼き討ち、にしました)それもリスクを取った上でコストのかかる話ですので、敵方(防衛側)は苦戦であることに変わりはありません。一方、防衛側が取り得る手としては防衛線後方に使いを派遣して自軍の要衝あるいは首都に援軍を要請することですが、大抵の場合は戦争がその段階までいくまでに敵味方とも手を打ち尽くして防衛側の味方の戦力の余力も残っていないことがほとんどですから、今ある戦力だけで戦線の巻き返しを図らないことには、味方後方からの援軍など期待できないことがほとんどなわけです。そういう状況になると防衛側の打つべき手としては援軍のための使いを出しつつ、味方防衛戦線の巻き返しを図ることだけになるのですが、そもそも味方防衛側の戦力は最初から限られていますし下手に打って出ると攻勢側に付け込まれる可能性だってあるのです。ですが、むしろ防衛側が付け込むべきはむしろそこで、攻勢側が油断して下手に出てこないところを先述の方法などで攻勢側の重要拠点などを奇襲してしまえばいいのです。この点も前述の官渡の戦いとほとんど全く構図が一緒なわけですが(詳しくは三国志参照)、一度防衛戦線を巻き取られ始めると防衛側が打てる手はまともな戦いであればそのくらい、しかなくなってしまうのです。攻勢側の視点に戻ると、防衛側の拠点同士の連絡を絶ったあとはそれぞれ城などを包囲して相手の士気が落ちるか兵糧が切れるのを待つだけですから、比較的穏やかな方法といえど、味方の損害のほとんどなくして敵の防衛線を陥とすことができてしまう、のです。このような重厚な防衛線あるいは軍事的構造物を攻略する場合は大抵このような手法を採らなければいけなくなるのですが、これも方法のひとつなので、残りはゲームなどゲームの選択性と可能性にかけたい、ところですね〜。まぁ、ゲームを動かすには、概してまずその全体の戦況あるいは状況を動かすことが先決になりますから、逆にこういう細かい攻略方法なんかよりは、もっと大まかな全体の方針決定、戦略転換、が必要になるのかもしれないですけどね〜。

〔また追記〕

様々な状況で戦線を突破する方法を一応一通り書いてきましたが、そもそも相手の戦線を突破することを戦いなどのゲームの第一目的、第一義に置くのなら、当然ではありますが勝つ側と負ける側が、出てくるわけです。常に勝つのが兵家の理想ではありますが、勝敗は兵家の常、とでもいうように必ず勝つ方があれば負ける方も、あるわけです。勝つためにはとりあえず、といってはなんですが相手の前線・戦線を突破すればいいわけで、そのゲームに集中することが、ひとつのその戦いにおける攻略法のようなもの、になるわけです。ただ、戦線を突破できなかった場合は今度自軍の戦線を突破されかねませんし、実際高い確率で守勢に立たされます。いざ守勢に立たされるとなると、当然数の上では厳しくなる(一般的には守勢に立たされているほうがゲーム的選択性・戦術的選択肢としては豊富で有利だが、同時に物的・量的、数という意味では負けていることになる。攻勢側のほうが必然的ゲーム的選択肢は比較的限られるが、反面量的、数では勝っている場合がほとんどなのでそういう意味では「敢えて選択肢を選ぶ必要がない」、状況だともいえる)上、一度負けたものを再び巻き返すのは非常に厳しいものがあるので、やはり兵家としては負けたくない、というものはあります。前述の通り守勢側と攻勢側でゲームの選択性・選択肢と物的・量的、数の有利は相対的になるもの、なのですがそれはおいておいてそもそも負けてしまうと、書いたようにそれ以降のその戦場での巻き返しは非常に難しく、なります。確かに、もっと大きな全体の戦場、という意味では細かい戦場での勝敗はあらゆる事象の末枝であり、あまり歴史の流れからすると取るに足らないもの、だともいえるのかもしれませんが、それと同時の次の巻き返しを図らなければいけません。そうだとすると、ひとつの戦場で守勢あるいは劣勢に立たされた場合は、全体の戦線を下げる、というのも一つの手、です。この全体の戦線というのは自軍が最低限守らなければいけない最終ライン、のようなものでこれを突破されると全体でも負け、であるのならば逆にこれさえ抜かれなければ全体の戦局を明け渡す、こともないというのが戦略的な意味合いでみた、戦線なのです。ということは局地で守勢に立たされたのなら全体の戦線を下げることもひとつの選択肢であり、これを時折繰り返しつつ味方の最終的な、そして本質的な防衛線からは敵を遠ざける、守ることが全体的な意味合いで見た戦略的に勢力を生き残らせる、ひとつのコツ、のようなものです。三国志の劉備のように、ひたすら負けを繰り返して、最早戦線などという概念も存在しなかったような歴史的「勝者」の例もありますが、それはさておいて戦線を突破させないようにする、守ることは戦いで生き残る第一前提になりますから、そういう意味では絶対に戦線を突破されないように、したいですねぇ〜。ちなみに、局地の戦いといえど一旦負けるとその結果をひっくり返すことは非常に困難であることには全く変わりありませんから、そういう意味では細かい勝敗といえど、戦場で負けないようになるべく勝てるように心掛けたい、ですねぇ〜。戦略的に、戦線を下げた場合は、国の勢力が若干落ちますから当然外交・経済・貿易などで取り返す必要があるのですが、そういう穏健的な、戦争をしない手段に訴えるのであればそれでもいいのですが、それでも大国と競り合うような、そういう戦略を考えている人、国にとっては当然不利になることは否めません。また、経済・貿易・外交などその他手段で巻き返しを図る場合は、それはそれでその方面で戦線を設定しなければいけませんし、結局、戦略、戦術というのは戦線の突破・敷き直しの繰り返し、なのだと思います。いくらか戦線を突破すれば、当然その戦いでの勝ちが見えますし、逆の意味ではそれだけ犠牲を払って戦っても「それだけしか得られなかった」ともいえるです。そのような中で自分、一人の人間の守るものを如何に概念的に広げていけるのか、が中世の特にヨーロッパのゲーム、だったと思うのですが、そういう意味では戦争の戦いやスポーツに代表されるゲームというものはいつまでたっても不毛である、ともいえるのです。まぁ、経済や貿易、経済で徐々に穏健的文化的戦線を広げていけば、確かに貿易で世界をコントロールすることも夢ではない、のですがそれでも世界的支配、に行きついてしまうということはそれもやはり不毛、の類でありそういう意味では、戦いやスポーツなどのゲームを戦略や戦術を用いて突破するには、戦線の突破が第一、ということだけ覚えておいてもいいのかも、しれませんね。結局のところ、戦いというものはやっても、やっても不毛であるばかりのことなので、そういう意味では闇雲にその場での勝ちを求める、ことよりももっと大局的な、大きな視点で戦況、あるいは歴史を見極める、そんな必要があるのかも、しれませんね。

個々のゲームでの戦術や戦略の取り方によって試合や戦いの結果が変わるとは書いた通りですが、早い話、例えば歴史における戦いなどはそうなのですが個々の小さなゲームで勝ち負けが変わったから、といって歴史の大局が大きく変わることは、ありません。というのも、そもそも個々の戦いでもそうですがゲームでの勝ち負けを決めるのは大抵の場合ゲーム外ゲーム、つまりゲーム外の要素で、戦いの前に事前にどれだけ入念に準備したかによって、戦いなどでのゲームの勝ち負けが変わってしまう、というのもあるからです。歴史的戦いなどではなおさらそうなのですが、事前に準備していたこと以外は出来ませんし、事前に準備していたこと以外の想定外が起きてしまうとその戦いにおいてはそれが原因で負けます。なので、といってはなんですが入念な事前の準備、様々な状況を想定して人や物などを十分に準備しておくことによって、初めて戦場での戦いにおいて勝つことができるのです。よくいう訓練で出来ないことは実戦でもできない、というのもまさにそうなのですが、戦いなどのゲームの勝ち負けはこのように戦いというゲーム外のゲームで決まってしまうのであって、そういったのをメタゲームといいますし、戦いでなくともスポーツなどの試合・ゲームにしても、その試合そのもののゲーム以外の部分で勝敗だけみると大抵の場合は決まってしまっている、のです。なぜなら、これも繰り返しになりますが事前に準備できていないことは実践でもできない、というもので、これ以上の言葉に尽きるものはありません。逆にいえば、この言葉がヒントのようなものになっていて、戦いの前に事前に入念に準備していたことは、例えどれだけの国力差であっても例え個々の軍隊のどれだけ戦力差があっても、場合によっては局地戦などでひっくり返されてしまう、そういったことが日常茶飯事的に存在するのが、歴史においての戦いあるいは戦場であり、また実際に人間の行う駆け引き、なのです。そういう意味ではゲーム外で準備しておけば多少の戦力差の不備であっても勝つことができますし、逆にあれこれ想定して準備できていなかったほうは、負けます。なぜかといえば、事前に準備していなかったことは実戦でもできないからで、そういう意味では常にゲームをゲーム外の要素、つまりその概念の外側で観る癖をつけておけば、いろいろな試合や駆け引きで負けることもない、ということです。最後に孫子の兵法の一節を紹介しますが、負けないことに越したことはない、明らかに勝てる戦いだけをする。というのがあります。これだけは、2000年経っても変わらないようで、人間は古今東西どこへ行っても戦いのある度にその実践を繰り返してきた、とも観ることができます。これは、論理的に観れば結構簡単な話で、単純に負けたらそれ以上戦い続けることはできないし、勝てる戦いだけをするようにすれば負けることもない、ということになります。まぁ、要は司令官的立場で観れば軍隊の選択や装備だったり、戦場や戦うタイミングなどを間違えなければ、まず負けることはないだろう、ということでもありますし、逆にいえばそういった戦いに目を奪われていると細かく見落とすようなところで小さなミスを重ねていってしまうと、たとい戦力差があっても負けてしまうような戦いぶりにつながってしまう、ということでもあります。事前に準備さえ入念にしておけば勝てる、とは書きましたが、逆にいえばそういった事前の入念な準備で細かい小さなミスを積み重ねると、例え戦力差があっても負けてしまう、ということです。なぜこうなるのか、といえば人間のやるような駆け引きのゲームはそのほとんどすべてがゲーム外の要素、つまりメタゲームで決まっている、からであって例えゲーム的には圧倒的に戦力差があっても、ほんの細かい小さな要素で戦いそのものがひっくり返されてしまう、ということが平気であるもの、なのです。孫子の兵法にも城を攻めるは下策、その心を攻むるを以て善しとする、というのもありますが、とにかく古武術や護身術と一緒で細かいミスをする、つまり心に隙が出来てしまった方が負ける、ということの象徴のようなもので、こう見ると個々の人間の武術や戦いも、大きな戦場での戦いも、そういう意味では一緒である(特にゲーム的な意味合いにおいてはなおさら)ということも言えると思いますね。ゲーム的には個々の勝ち負けには意味がないということですが、例えばそれが象徴的なものとなると、今度はそれをやる(プレイする)人間の心理に影響してくるものなので、そういった意味では個々の兵士の心理も、細かい勝ち負けやゲーム的要素以上に重要なものだ、ということが窺えてきますね。

タグ

このページへのコメント

戦線コントロールのポイント:右翼のポゼッションが低下している場合は左翼で進撃する。右翼が殲滅を受けて後退しつつある場合は一旦戦線を下げて中央の起点の部隊を鉤状の衡軛(こうやく、西洋でいうコラム)に組みなおして左翼で再度進撃する。中央の戦線維持部隊を起点に右翼とそれに応じて左翼のバランスを取ることで、随時戦線の立て直しを図ることができる。

フランキングは常に右から!だけども、それはポゼッションが常に右翼からの方が取りやすいからであって、実際に攻めるフランキングは常に左から!右のフランクは基本的にどんなゲームでもスポーツでもそうだけど、ただポゼッション取っていればいいだけ。逆に俺様つえーとかやりたいやつは、存分に右翼で捨て奸でもしていればいい。ゲームの内ではいずれ取られるもの。捨て石でも左から相手の正面に投げつけるだけの石でも、決して無駄になりしはしない。まぁ、ひとつ言うとすれば、常に左から攻めたほうが四元素とかの力は右回りで廻ってるから、単純に方角の力とか、その他諸々間斥力とかの助けを得やすいんだよな。あといえば、その主要な力の流れを無理やり変えようとする無駄な努力をするよりも、その力に従って黙々動いたほうが、結局どんな場合でもより成果を収めることができるからな。まぁ、元からある力と分かっていて、それを破ろうとするほうが、よっぽど愚かだと思うけどな。